董卿又在节目里请来了一位“90后”。

《朗读者》第二季,94岁的黄永玉笑看天高云淡,“老顽童”总能让人莞尔;96岁的吴孟超“德近佛者”,国之大医的深情厚谊闻者落泪。

最新一期的这位“90后”有些特殊。他能让人笑着笑着就哭了,或者,刚要落下眼泪却被他孩子般的笑给逗乐了。

比如,回忆自己回到上海前的那些细节。分明是深切到无法释怀的痛与泪,他却笑着说——

他是今年90岁高龄的王智量先生。

《叶甫盖尼·奥涅金》,多少人读过那句“老天爷把习惯赐给我们,让它来给幸福做个替身”;

或者为达吉雅娜怦然心动过:达吉雅娜瞧着,视而不见,她厌倦上流社会的纷乱;她在这儿气闷……通过幻想,她正奔向田野,奔向家乡,奔向穷苦庄稼人的身边,那远离尘嚣的僻静角落,流淌着一条清亮的小河……

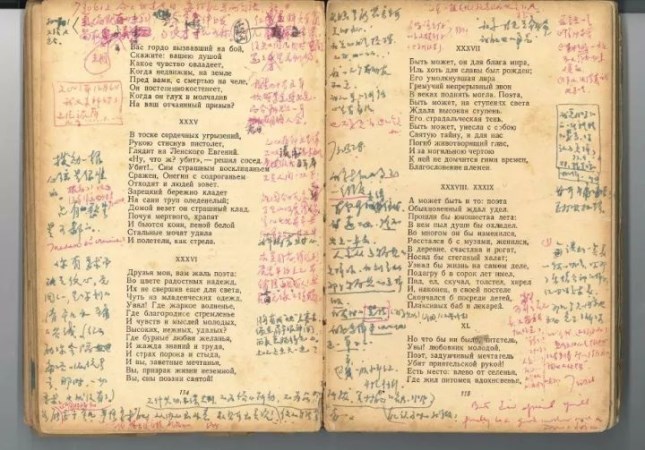

这些文字,都是在智量先生人生绝苦之境写下的。他在山里劳动,日出而作日入而息。白天劳作时想着念着他的普希金,夜晚回到屋里,记在各种碎纸片上,报纸边、香烟壳,凡能写字的都是他的笔记本。多年后回到上海,哥哥讶异于他塞满“各种乌七八糟纸片”的大口袋,他却说“这么乱七八糟的纸,但是就是我的《叶甫盖尼·奥涅金》的全部初稿”。

从某种程度说,是普希金在智量先生最困顿的时候“渡”了他。因为生存的情热,都由于翻译“奥涅金”而燃烧着。这样咀嚼着人生苦难、却为精神光亮引领的翻译,是真正“生命的翻译”。所以,在今天看来,智量先生译本的质量,有着苦难淬炼文字的保证。

(一)

先生的讲述从他考上大学开始。那是1940年代,年轻的王智量在上海考学,被北京大学法律系录取。报纸上刊登了录取名单,找见自己的名字,年轻人高兴坏了,殊不知命运将露出狰狞的一面。

就读法律系期间,王智量被送去哈尔滨外国语学校进修俄语。在街角的一家书店,他邂逅了普希金名作《叶甫盖尼·奥涅金》,那是一本插图单行本。手头拮据,但年轻人毫不犹豫拿着自己的西服上衣典当了,换回一本寄托了他半个多世纪情与志的书。

命运就是那样,总会叫幸与不幸、希望与苦难紧紧捆绑。就像多年沉浮后,智量先生在墙上挂的那句屠格涅夫的话,“你想要幸福吗?先得学会受苦”。

回到北京,适逢北大新开西语系,下设俄语专业。西语系的系主任是朱光潜,北大的校长是胡适。如今90岁的智量先生讲,自己那会儿什么都不知道,就跑去找朱光潜和胡适,要求换专业。两位大师都没阻拦,只笑吟吟地目送年轻人投身他的热爱。

作为北大第一届俄语专业学生,王智量如饥似渴地学习着。你看耄耋之年的他在节目中朗读时,读到“春天啊,春天/恋爱的季节”,脸上漫溢着的沉浸,便知,普希金和《叶甫盖尼·奥涅金》当然是他的最爱。

在北大,他对照着吕荧先生的中译本和另一个英译本一句句地读,凡不解之处,就请教老师。这样,在不到一年的时间里,他把这本诗体小说里400多个十四行诗节全都背了下来。何其芳听闻,大赞“绝活”,并鼓励他,既然都会背了,那就翻嘛!

翻译,是他精神的富足,却也是苦难的源头。

1956年,调入中国社科院的王智量开始翻译他自己的《叶甫盖尼·奥涅金》,试译的十段十四行诗节得到了何其芳的首肯和指点。但在随之而来的疾风骤雨里,他被送去了河北。临行前,依然是何其芳来见他,“要翻完哦”,一句嘱托,注定成为其后20年间王智量人生至暗时刻的微光。

他把诗集塞入行囊,也塞进了自己的一生。

在西柏坡村,王智量一边双脚交替地踩着刚刚撒下旱稻稻种的田垄,一边借助这一动作的节奏,默念《叶甫盖尼·奥涅金》中四音步轻重格的诗行,再一句一句地把原诗按照我给自己定下的方法在心中翻译成中文……白天打腹稿,夜晚就着如豆的灯光记在一切可得的碎纸片上。

上世纪50年代末是他一生中最痛苦的时光。他曾坐在河北滹沱河河边,望着春天涨得厉害的河水,险些想跳下去。但最后,他只是把帽子扔进了河里,说了句:‘你去跳吧!’”支撑王智量活下去的,不仅是父母和孩子,还有《叶甫盖尼·奥涅金》。

后来,他在自己的回忆录里写道:“睡在人家硬座车座位底下……我随身的行李是几袋书和一只盛满各种各样碎纸片和几个小本本的手提包,那些纸片和小本本就是一节节《奥涅金》的译稿。”

(二)

回到上海,王智量和两个孩子还有父母住进了兄长安置的屋子。最艰难的时候,他在街道小厂搬运钢板、在黄浦江边扛木头,靠打零工贴补家用,一天重体力的收入一块四。

有时还靠兄嫂接济和典卖家当熬日子,或从菜场拾菜皮、买碎米充饥。孩子太小不懂事,粗陋的饭菜一端上桌就被他们一顿狼吞虎咽地吃完,王智量和父母常常相视一笑,而后就这样饿了一夜。

但他仍然每天早起晚睡,翻译《叶甫盖尼·奥涅金》,因为,这是他活着的理由。初稿完成后,为让中国读者原汁原味领略普希金的魅力,他总是琢磨着如何将原诗的节奏韵律更好地传达出来,前前后后修改了不下十遍。

年轻时毕业于上海圣约翰学院的母亲虽不甚明白儿子究竟在忙什么,但她知道,那一定是桩了不起的事情。《朗读者》中,智量先生讲起一段插曲。在中学里当代课老师那会儿,学校有位老师拿来了一本《韦伯英汉大词典》。“我太喜欢了!”刚领到工资的王智量不假思索就掏了60元钱买下那本词典,一时忘记,那笔钱是一家五口人一月的生活费。

回到家,母亲看出了王智量的踌躇。妈妈从一堆破旧衣服里翻出一件,里面藏了70元钱,“我存了十几年的这点钱,这个月,我们就用这点钱吃饭”。

那是何等难以言说的震撼!所以人世间浮沉九十载,智量先生咀嚼着屠格涅夫的那句“你想要幸福吗?先得学会受苦。”他更清楚记得上大学那年母亲的叮嘱:“做人要凭良心!”

他在节目里说:“我们每一个人都有母亲。要是对母亲不好,你就不配做人。”

在母亲、在家人的帮衬下,在他自己不舍昼夜的付出后,终于,智量的自由体译本成了“标志性的译作”。之后,又因为老师余振先生的提议,他又开始了古典体的翻译。

1982年,人民文学出版社出版了笔名“智量”翻译的《叶甫盖尼·奥涅金》,那是中国尝试再现“奥涅金诗节的第一人”。其中有句话,“操劳的白昼固然美好,黑暗的来临也很美妙!”那何尝不是王智量的写照。

只是,以温柔目光看着他、鞭策他的母亲已离开了人世。年过半百的王智量在妈妈的坟前,烧上一本自己的译作,慰藉在天之灵。

(三)

春回大地。1978年,经当时华东师范大学校长刘佛年的努力,王智量破格成为正式教师,那一年他50岁。

1979年,华东师大文史楼315教室。从北大老师、中国社科院文学研究所研究员变成做体力活的工人后,已去20年,王智量重新走上大学讲台,讲俄国文学,讲《奥涅金》,并用充满激情的俄文朗读。

走廊上、讲台前或站或坐挤满了人,有大学生,也有进修教师、社会青年。讲到普希金为爱情决斗中枪倒地时,他脱下新买的羽绒服扔到地上。窗外大雨滂沱,整整一分钟,100多人的教室鸦雀无声。

罗雪村给他绘漫画像。作家陈丹燕在后来的小文里写道:“老师有颗斯拉夫式浪漫和热烈的心,他教会我们去单纯地热爱欧洲文学里跳动不息的优美心灵。我的老师总归是我的骄傲,他是我通向那些欧洲伟大作家和伟大著作的殷勤热烈的坚固桥梁。”

1981年,经同事介绍,智量先生终于又找到了自己的“达吉亚娜”。吴妹娟是社科院的工程师,两人算得上科学与艺术的结合。当年,译文出版社找到智量先生,想请他翻译狄更斯晚年最重要的作品《我们共同的朋友》。那一年,白天智量先生要上课,回来就对着录音机直接口译。夫人下班后,坐在写字台前一边听录音,一边记录先生的译文,再交由先生修改订正,80万字就这样在两人的合作下完成了。

除了母亲,妻子吴妹娟成为他人生下半场的力量源泉。出身理工科的太太,不仅“兼职”做他的助手,还包揽了家里一切“男人该干的活儿”,修洗衣机、电视机、电灯泡……

在太太的眼里,王智量是个善良、单纯、心软的“老男孩”,而王智量也终于在这份平和的感情里找到了自己的幸福和归宿。

节目现场,90岁高龄的智量先生把朗读献给他生命里两位了不起的女性:母亲和妻子。

他还说,自己很幸福,带着洞悉世事人性后依然天真动人的爱与笑,带着人生向晚时却愈发丰沛的精神。

“我尽管受了苦,但是我后来很幸福。我有一个非常好的妻子,儿女都成人了。我现在不愁吃、不愁穿,我有一万多块钱退休工资,这还不好吗?”

一切,如董卿在节目结语时说的,“艰难困苦,玉汝于成。痛,是文学作品当中绕不开的一个主题,因为它本身就是一堂人生的必修课。穿越痛苦的方法,是经历它、吸收它、探索它,理解它到底意味着什么。倒也不必,始终将痛拒之于门外。唯一要做的,是不要忘记给自己点燃一盏名叫希望的灯火。就像普希金在诗中写道的,‘灾难的姐妹,希望,永远会唤醒,勇气和欢乐。’”

编辑制作:王彦

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。