阅读希尼是一项繁重的事情。

并非说他的诗如何佶屈聱牙,而是指一种文化的屏障所形成的隔膜。并非说他的诗处理的主题如何孤僻难寻,而是同为大家所熟悉的主题,阅读其他的诗人总是有“通感”之处,阅读希尼,却要有另一种文化体系。

希尼的作品建立在他旺盛的创作激情与高超的语言能力,以及对爱尔兰历史文化的了如指掌之上。可以说,在这部诗集里,“开垦地”就等同于故乡、等同于爱尔兰(也可以说大于爱尔兰,这一切都源于他广阔的“世界之旅”与广阔的语言之旅)。希尼的诗歌探索,与其说指向诗歌本身,不如说指向爱尔兰的上下古今,历史文化宗教情感各个方面,与其说他的诗是从故乡发散,观照人类心灵史,不如说是聚拢,他包容一切,又全部如植物般,从爱尔兰的土地上冒出,爱尔兰就像一个泉眼,他的诗如水般从中涌出。像爱尔兰所有伟大作家一样,希尼用诗的形式表达了自己对故土的深切眷恋。

从最初的《一个自然主义者之死》,到后来的《酒精水准仪》,处处似乎在处理成长与生活乃至历史的变迁,但他并非将这种由情感衍发而臻至理性认识的文字,架构在空泛的描写与抒情之上,而是生发于非常具象的历史情境中,像父亲一样在“挖掘”,在“往下看”。

希尼还有着常人少有的敏捷思维与丰富的想象力,他总是能够从生活中发掘出事物与事物之间的隐秘联系,就如他在文学奖获奖演说中提及的,“当一阵风搅动起山毛榉树,它也搅动缚在栗树最高枝上的天线。它扫将下来,穿过厨房窗角的一个小洞,刚好钻入我们的无线电收音机内脏……像个‘机降天神’似地播送着出人意料的消息”。

不论是目之所见,还是耳之所闻,不论是“蛙卵”还是“饲料”,他既可以表达出独特的个人体验,又能深挖手中的题材,将个人体验与爱尔兰人文历史融合在一起,无形中便给了作品一种厚重感,同时也让自己从平庸的写作中脱离出来,走出了个体抒情的滥觞,朝向一种既有着个体独特的细节体验,又有了宏大叙事爆发力的生猛厚重的写作道路。

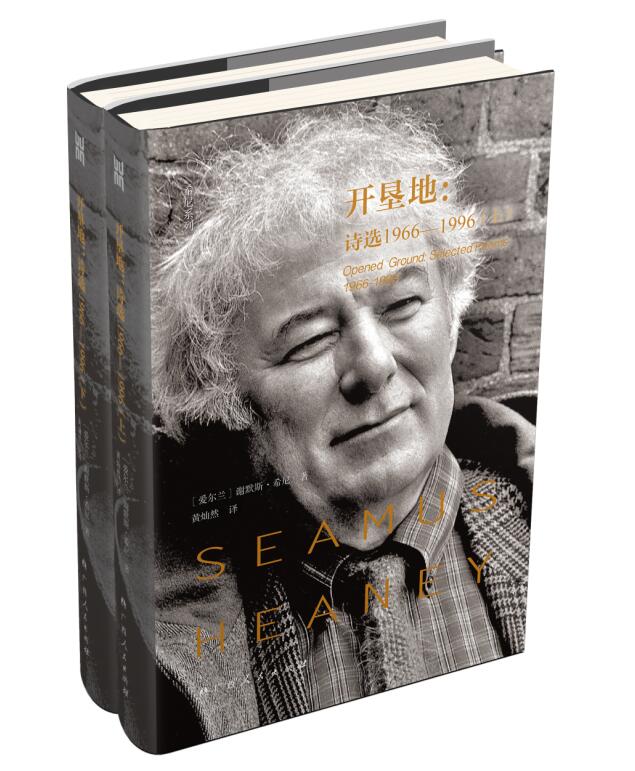

《开垦地:诗选1966-1996》

[爱尔兰] 谢默斯·希尼 著

黄灿然 译

广西人民出版社

这样的写作可想而知多少天才与智力投入,这样的阅读,也可想而知是多么的艰难。由此我也理解了,为什么编者和译者这部诗集另辟蹊径,除了必要的脚注之外,还在每一部诗集的选辑后面,不辞辛劳地加上了或长或短的“题解”(这也是本书别出心裁的特点)。这不禁让我想到了《诗经》,想到了微言大义,当然希尼的作品并非是在文字上的精简,而是在容量上的内扩,他出其不意地在诗中用到某一个词,也许就包含了爱尔兰的人文历史,或者就是宗教文化的某种暗示,假如没有世界历史尤其是爱尔兰历史文化的积淀,读者在阅读中很容易就一笔带过,很少能够在字面意思之外,品味出更为深层也更接近作者创作的本意。题解便是出版者“大费周章”的良苦用心。希尼的诗就有这样的效用(“诗歌可以缔造一种秩序”),或者说伟大诗人与作家的作品,无一不是有着这样的意义:以诗为证(米沃什:诗的见证),以史为鉴。

希尼的诗,本质上是向外的而不是向内的,是介入的而不是逃避的,是深扎于现实而不是形而上虚构的。虽然在《山楂灯笼》及之后的创作中,他的诗“从具体关系的诗歌发展到思想的诗歌”(托宾),从现实的写作转入了形而上的虚构,这应该看作是一种写作方式的成熟,而不是本质上的脱离现实。

他始终没有脱离爱尔兰这片土地,仍然强烈地关照着它的历史和现实,这部诗集与其说是个人成长的印迹,不如说是爱尔兰的诗传。希尼是一个强大的诗人,他在诗中表现出一种奋进的勇气,以及果敢的担当,有时候我甚至觉得,他就是一台无比优越的智能处理器,他身体的所有部位都像是灵敏的接收器。外界的一切,近的与远的、轻的与重的、有形的与无形的、愉快的与伤心的、美的与丑的、善的与恶的,无一不能进入他这一台处理器中,然后以诗的形式,呈现在世人面前,让人们停下并且思考,让人们感受并且行动。有时候让我觉得,他似乎已经超出了一个“诗人”的范畴,而成为了更宏大的存在,然而我又往往会否定自己,他除了是诗人,还能是什么呢?

沼泽、泥炭、方言、摩尔斯电码、女神和枪,这些既是现实中的爱尔兰,历史中的爱尔兰,也是希尼的诗的开垦地,他在诗中不仅处理了乡土的爱尔兰(早期),也处理了动荡与现代的爱尔兰(中后期)。他从最初对世界的认识与接受(价值的搜寻者和收集者),到后来逐步的形而上,在文化基础上强劲的建构与创造,展现出了一幅伟大诗人的创作轨迹,也是世界诗歌版图中的斑斓图景。

他的诗不是谣曲,也不是匕首,而是一棵参天巨树,根须深扎泥土,枝叶繁衍天际,就像一块无法撼动的碑石,屹立在人类苍茫的大地之上。

作者:李路平(诗人,作家)

编辑制作:许旸

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。| 广西人民出版社供图