今年,上海经历了近17年来最热梅雨,“超长待机”的江南梅雨整体表现出雨量多、降水强、高温日数多的“非典型”特点。与此同时,无论是我国华北、黄淮等地的高温干旱,还是北美、欧洲等地的炙烤,都显示出更为极端的天气特征。

本月初,世界气象组织(WMO)宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这意味着全球气温飙升、破坏性天气的出现概率会增加。那么,今夏高温的幕后“推手”究竟是厄尔尼诺,还是全球变暖大势所趋呢?

谁导致了高温干旱多雨?

6月以来,北半球多国都笼罩在高温酷暑和干旱多雨并行的焦灼之下。

在我国,北京、天津、河北、山东等地部分地区最高气温突破当地历史极值。按我国对极端气温的分级,气温超过40℃即为“强危害性”。而华北地区今年不仅高温极端性强,且连续多次反复出现,国家气候中心称其“实属历史罕见”。

就在江南、华南等地潮湿闷热、梅雨滂沱之时,6月份北京的降水量却创下了干旱的新纪录。6月1日至26日期间,北京观象台累计降水量仅1.1毫米,与常年同期值55毫米相比,大幅减少98%。通常,1.1毫米的降水量是极端干旱的冬天才有的状况,出现在夏季6月极其反常。

纵观全球,北美和欧洲多国也在经历高温炙烤。美国得克萨斯州、新墨西哥州等地气温持续刷新纪录,数千万人处于极端高温预警之下。

世界气象组织称,时隔7年后,热带太平洋首次形成厄尔尼诺条件。根据WMO的最新预测,厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到90%,此次事件至少为中等强度。

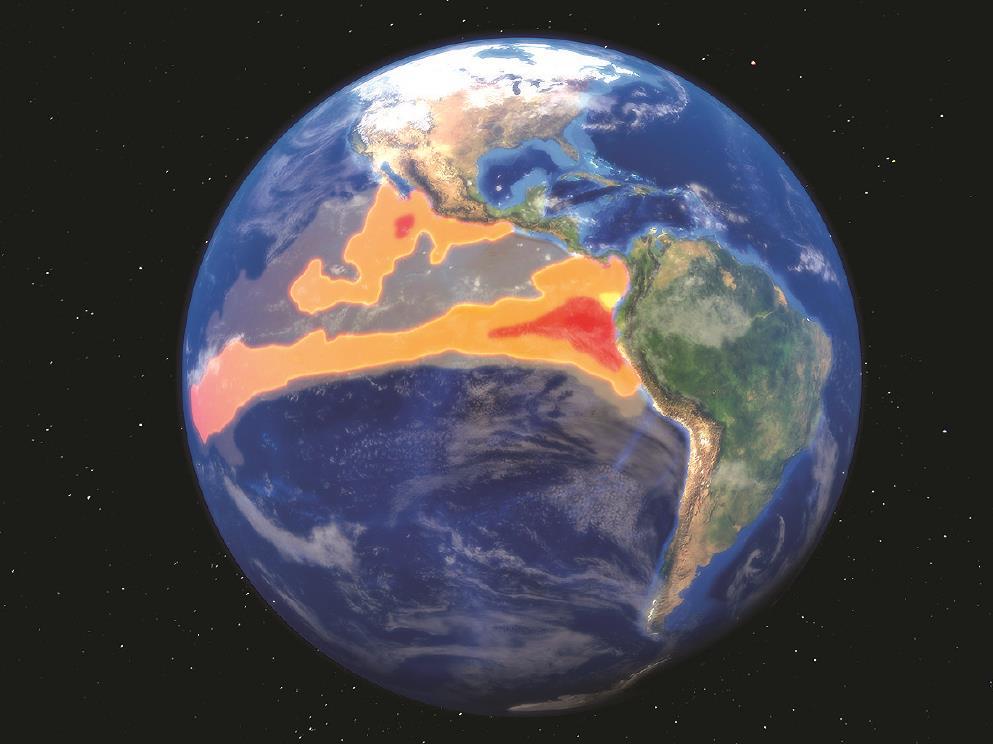

厄尔尼诺现象主要指赤道太平洋东部和中部的海水温度异常变暖,从而使整个世界气候模式发生变化。对于中国、日本等东亚国家而言,厄尔尼诺易导致暖冬的发生。中国的南方地区易出现暴雨洪涝,而北方地区则易出现高温干旱。同时,厄尔尼诺可抬升全球平均气温,导致“史上最热年”。1980年以来,全球平均气温共有12次刷新纪录,其中10次发生在厄尔尼诺出现的年份。

那么今夏这波极端天气,是由厄尔尼诺引发的吗?

首先,尽管WMO和多国气象部门预测厄尔尼诺现象即将发生,但目前还没有最终确定厄尔尼诺现象已经发生。这是因为厄尔尼诺发生的条件是赤道中东太平洋海区连续3个月海温异常偏高0.5℃。今年,仅5月份和6月份数据满足超过0.5℃的标准,尚未达到连续3个月的时间跨度标准。

历史记录中,也有厄尔尼诺“虚晃一枪”的年份,即赤道中东太平洋海温在春夏短暂偏高,但在秋冬恢复为中性,1980年和1993年即是如此。而且,即使在5月、6月和7月连续3个月海温异常偏高0.5℃,而当年年均海温异常不超过0.5℃以上,也不能算作是一次厄尔尼诺事件。

其次,厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在它出现后一年内显现,因此本次厄尔尼诺现象对气温的影响可能要在2024年才会更明显地显现。

厄尔尼诺只是“火上浇油”

那么,谁该为今年夏天的极端高温“背锅”?

5月,WMO在一份报告中预测,受温室气体排放和厄尔尼诺现象影响,2023至2027年这5年内,至少有一年会打破2016年创下的高温纪录,概率高达98%。

事实上,创纪录的极端高温反复出现,与全球变暖关系密切。根据4月21日WMO发布的年度气候报告,2022年的全球温度比工业化前的1850年至1900年高1.15℃,过去8年成为有观测记录以来最热的8年。全球气温升高,各地区温度自然随之涨高——如果把今夏每天的温度减去1.15℃,其气温在历史资料里并不极端。

因此,可以认为,气候变暖才是今年极端高温出现的根源,而厄尔尼诺现象只是为气候异常“火上浇油”。

极端高温天气的出现,除了受长期气候异常的影响,还与短期天气形势密切相关。今年6月的这波高温期间,我国南方正处于梅雨期,雨带长期维持在两广到长江流域,向北方的水汽输送受阻,从而形成了我国一年中特有的北方温度比南方高的时期。同时,由于在西北—蒙古—华北有大范围的高压脊控制,京津冀在暖气团控制下长时间晴热,加之夏至节气之后白昼时间最长,有利于维持高温天气,故而容易出现极端高温。

厄尔尼诺现象主要指赤道太平洋东部和中部海温异常变暖,从而使整个世界气候模式发生变化。受其影响,我国南方地区易出现暴雨洪涝,而北方地区则易出现高温干旱。同时,厄尔尼诺可抬升全球平均气温,导致“史上最热年”。1980年以来,全球平均气温共有12次刷新纪录,其中10次发生在厄尔尼诺出现的年份。

(作者为中国科学院大气物理研究所副研究员)

作者:魏科

图片:除注明外,来自视觉中国

责任编辑:任荃

*文汇独家稿件,转载请注明出处。