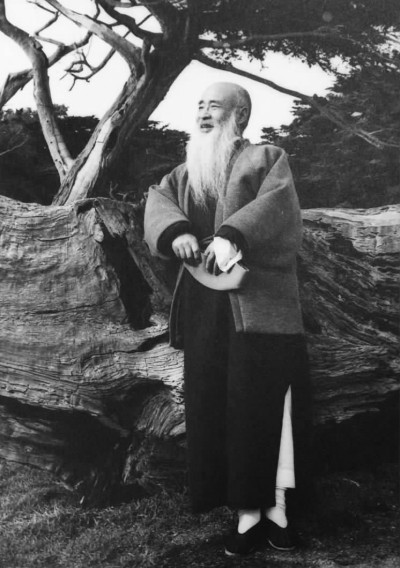

▲张大千在美国加州十七里湾的环荜盦前留影

▲张大千的泼彩画

王琪森

在张大千个人的艺术史上,美国加州的十七里湾具有里程碑的意义。

上世纪六七十年代,他在这依山傍海、绝尘清静之地,耐得寂寞、潜心艺事,真正开始了他绘画上的重大变法,开创出了融汇古今、法取东西的泼彩大写意。

实际上张大千是为着他心中的丹青而离群索居、自我流放的,他像那棵海边孤松那样坚守在此,锲而不舍于暮年变法,矢志不移于革故鼎新,发起向艺术的高峰冲刺,最终完成了大师涅槃。“环荜盦”,既是荜周绿荫相护,又有筚路蓝缕之意。《左传》 中曾曰:“筚路蓝缕,以启山林。”

“可以居”和“环荜盦”

行旅中的邂逅,似乎是缘分的相守相约。

十七里湾,位于美国加州中部的蒙特利县。清晨,从名闻遐迩的一号公路驰入景区,蜿蜒曲折的海岸线映衬着碧海白沙、奇松怪石。浪卷涛鸣相拥着鸥鸟逐帆、海狮嬉水,形成了一湾一景,景随步移的海天奇观,从而被誉为“世界上海洋和陆地的最佳连接处。”

当我们来到一处海湾后,只见一幢幢造型别致、色彩各异的别墅安谧地坐落于坡地林间,这就是十七里湾的明珠、有着旖旎的自然景色和浓郁的艺术氛围的卡梅尔小镇。为了寻找张大千先生当年在这里留下的故居,我们的小车在坡上坡下已转了几圈,后来终于看到在几棵大树浓荫下的一幢桔红色别墅,门前小院中三棵峥嵘奇崛、犹如雕塑般的枯松树桩,使我意识到这就是张大千客居之地“环荜盦”。当年我在张大千的好友、上海的谢稚柳先生处曾看到过这个“环荜盦”的照片,谢老说:“大千毕生寄情山水,他很喜欢这个十七里湾,把它看作自己的他乡遇知己之地。”缕缕金色的晨曦从树隙中洒向别墅,使桔红泛出金属般的宁静光泽。早呵,大师! 能在这遥远的太平洋畔的小镇相逢,乃是“人生若只如初见”。

卡梅尔小镇因远离都市的喧嚣与世俗的纷争,而成为人们的精神家园。追溯卡梅尔早期的居民,60%以上是专业的艺术家,在这里先后居住过的有美国著名作家、诺贝尔奖得主辛克莱·刘易斯及杰克·伦敦,摄影大师亚当斯,奥斯卡最佳女主角得主琼·芳登及伊斯特伍德等。张大千当年在旅美老友侯北人的陪同下,来此观光行旅时,深为这里美丽的风景与幽逸的气息所吸引。于是在1968年他在卡梅尔购买了一幢较小而简陋的别墅,将其画室题为“可以居”。这是张大千于巴西的别墅庄园“八德居”后的又一处挥洒丹青之地。从“可以居”这个斋名上,可见大师倾心的是这里独特的景观和诗意的氛围,对于房屋他仅是“可以居”就可以了。一直到1971年,他才在“可以居”相邻之处重新购地,建起了这座温馨的桔红色别墅。由于四周都是参天大树,浓荫蔽日,大师自题斋名为“环荜盦”。而“可以居”给他的儿子张葆萝居住。

在张大千个人的艺术史上,十七里湾具有里程碑的意义。自1956年他在法国尼斯港的尼福里尼别墅会晤了西方艺术大师毕加索,切磋画艺、互赠作品后,他的变法意识更加强烈了,他要像老毕那样开创出自己创作生涯中不同的新时期。

张大千在十七里湾开始了重大变法

从十七里湾,可以廓清张大千研究中的一个重大问题,即张大千真正的艺术嬗变确立于何时?1957年,张大千因糖尿病而影响视力,他遂有时以大泼墨代之。1965年,他在作 《青城山通景屏》时,开始了泼墨加泼彩,但这都是初始尝试阶段,他自己并没有正式肯定或界定此是泼彩新法,直至他在十七里湾这依山傍海、绝尘清静之地,才耐得寂寞、潜心艺事,真正开始了他绘画上的重大变法,开创出了融汇古今、法取东西的泼彩大写意。从笔墨线条、敷彩设色到构图章法、意境气韵上,使传统的中国画焕发出崭新的面貌、瑰丽的气象和鲜明的风格。张大千曾对侯北人云:“明代李日华道:‘泼墨者,用墨微妙,不见笔迹,如泼出耳。’”作画之前,丘壑意成。作画之时,落墨用彩如泼如洒。作画之中,泼彩尽显肌理效果。从而赢得了中外艺术界的一片喝彩,被尊为“人变老,画变新”。而西方艺术界则将其誉为“东方之笔”,张大千由此完成了大师的华丽转身,标志着他的创作在十七里湾进入了鼎盛期。

为了不惊动大师,我放轻脚步沿着“环荜盦”走了一圈,整个别墅仅为地面一层,外墙饰以桔红的木板,面积也不是很大,显得小巧而雅致,弥散着大师“梦里不知身是客”的乡愁。前院的草坪上,分别有三棵枯松的树桩。在造房时,工人们想将此树桩砍掉,张大千却执意保留,如今像极富艺术情趣的装置作品。当我将照片微信发出后,远在上海的收藏家、张大千研究者史军萍兄马上给我发来了张大千当年在枯松桩前拍的照片,美髯公一身中式长袍,手握圆帽依松而立,微笑着遥看湾景,照片背面用钢笔写着:“七十年代大千居士客居北美加州梦特丽海湾十七里风景区时所摄。摄影放大者林明君、一九八三年秋携来北京,敬似转赠稚柳先生、佩秋夫人留念。胡石如。”张大千晚年对大陆故旧好友非常思念,时常托人带画带照片赠送,以慰情思。史兄还在微信中附言:“很多人去了都没有找到这个地方,你厉害的!就是这房子是大千居住的。”我想也许这是丹青之缘吧。

张大千一生与松为友

十七里湾标志性的景观是“海边孤松”,张大千的“环荜盦”与之相邻。这里是古松区,在海畔的山岩及嶙峋的礁石间,到处是一棵棵挺拔的松树,唯独在伸向海中的一块险峻的礁石上,一棵枝干虬劲的孤松,傲然屹立在海天之间。多少年来,无论是暴风骤雨的洗礼,还是急浪猛涛的冲击,孤松依然笑迎每天的朝阳,成为十七里湾一道永不消逝的风景,凸显了守望的坚贞、孤寂的高贵与意志的坚强。张大千一生与松为友,他敬佩松的情操与风骨。当年在巴西八德园就栽有卧龙松、蟠龙松、落叶松、悬崖松、照水松等。才子曹植有诗云:“墨出青松烟。”因此,我不知道这是张大千当年有意择居于此,还是无意中与之相逢,每当大师柱杖于此,临海观松,遐思无限。 “搜尽奇峰打草稿”的张大千,受石涛的影响数上黄山,在黄山的天都峰上不也有这样一棵傲然的山上孤松———迎客松吗?“海内存知己,天涯若比邻。”他对眼前的这棵海边孤松平添了一种似曾相识亲切感。此时的大千居士弃尘世,重内省。挟禅意以遨游,望孤松而独思。大师向孤松致敬,孤松向大师叩礼。他们是“心有灵犀一点通”。人的命运就像大海,潮起潮落。而大千居士的此生,多像这棵海边孤松,独立于世。从漂泊海外,迁徙巴西到客居海湾,这位被称为“五百年来一大千”的人,实际生活得并不轻松、潇洒,生存的压力、疾病的缠身乃至深切的乡愁,使他常常在“故国不堪回首月明中”的梦中醒来,随之号啕大哭,清泪洗枕。

在张大千的 《移家环荜盦》 的这首诗中,我们不难读出其中的苦涩与无奈:“万竹丛中结一龛,青毡能守自潭潭。老依夷市贫非病,久侍蛮姬语亦谙。得保闲身唯善饭,未除习气爱清淡。呼儿且为开萝径,新有邻翁住屋南。”当时的十七里湾颇为清寂,偏于一隅,天海相隔,这就为张大千的研究带来了困难,有的传记对张大千在十七里湾的生活创作仅一笔带过,有的则语焉不详,对其艺术上的重大变法甚少提及。而作为长期侍奉张大千左右的儿子张葆萝也遵其父之嘱,对其父之画之艺是不加评说介绍的。特别是张葆萝也于今年7月23日在“可以居”中以86岁高龄逝世,这就使张大千在十七里湾的丹青生涯似被岁月的流岚所遮蔽。

张大千是为着他心中的丹青而离群索居、自我流放的

实际上张大千是为着他心中的丹青而离群索居、自我流放的,他像那棵海边孤松那样坚守在此,锲而不舍于暮年变法,矢志不移于革故鼎新,发起向艺术的高峰冲刺,最终完成了大师涅槃。“环荜盦”,既是荜周绿荫相护,又有筚路蓝缕之意。《左传》 中曾曰:“筚路蓝缕,以启山林。”为此,大师荜户蓬门,以竹子、荆条编的篱笆相拥环荜盦,与十七里湾的海边孤松相邻为伴,是他在这里寻觅到了他精神形态上的标杆、艺术追求上的同道与人生境界上的知音。在世俗的眼光看来,张大千是颇为享受生活的,衣食住行相当考究。但实际上他是一位艺术至上主义者,为了他心中的艺术,他可以舍弃一切。这就如他当年在大漠深处的敦煌朝圣,在那么艰苦的条件下夜以继日地临摹石窟千佛洞,在风沙弥漫、酷暑严寒中坚守了近三年,使他的笔墨丹青获得了飞天的启悟。是呵,一个地域的人文,一方水土的气脉,一种尘缘的相遇,氤氲滋润着大师的诗心文胆,他是“天地为师老更痴。”我望着眼前这座低调的“环荜盦”,与四周的豪宅华屋相比,的确相当朴实。然而在华夏千年的绘画史上,“环荜盦”却是一座高堂名轩。

1978年,已是80高龄的张大千,意识到是该结束海外飘泊的生活,终止客居他乡的羁旅了。他在一首诗中曾写道:“不死天涯剩一身。”如今是应叶落归根,回到家园了。于是大师深情地告别了十载相住的十七里湾,离开了笔墨菩提的“环荜盦”,携全家定居于祖国宝岛台湾地区,在台北故宫的双溪边筑起了“摩耶精舍”。他在自己所作的 《桃源图》 上题诗谓:“种梅结实双溪上,总为年衰畏市喧。谁信阿超才到处,错传人境有桃源。”仅5年之后,大师就归隐道山了。从当年上海的“大风堂”到巴西的“八德居”,从美国的“环荜盦”到台北的“摩耶精舍”,作为张大千从艺的画斋盦舍,实际上是构成了大师的艺术道场和生命家园。而其中十七里湾的“环荜盦”,无疑是他丹青人生的转折点与华彩期。正是由于张大千的存在,使传统的中国画扩大了世界性的声誉,也是由于张大千的贡献,为近现代艺术史留下了光丽的篇章。

(作者系艺术评论家、作家)