百年前的上海文坛上,曾诞生过一个崇尚法国文学、翻译法国文学的西式文艺沙龙——“法国风沙龙”。这一“沙龙”,集合了一批活跃于霞飞路(淮海路)、马斯南路(以法国音乐家命名,今思南路)一带的作家群,可以说,它是民国时期最早仿效西方生活方式与文学活动的文艺沙龙。

这一文艺沙龙的创始者是晚清举人、《孽海花》作者曾朴,以及他的儿子曾虚白。1904年,晚清文人曾朴创办了“小说林社”,同时写了长篇小说《孽海花》。

鲁迅在他的《中国小说史略》一书中对《孽海花》一类讽刺小说的进步性、艺术性,作了充分的肯定,并与《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》《老残游记》相提并论。晚清的一大批顽固派、改良派、洋务派、革命派文人在这部小说中走马灯似地过场。令人惊讶的是,在小说中,这些头戴瓜皮帽、留长辫子的旧文人、旧政客,却在洋人花园的凉亭里、西餐馆中,吃布丁、用西点、喝咖啡。小说是生活的反映,这在一定程度上映照了曾朴这位晚清文人的生活侧面。

在我看来,曾朴其人是晚清至民国期间中国知识界的一位有着独特经历的“奇人”。

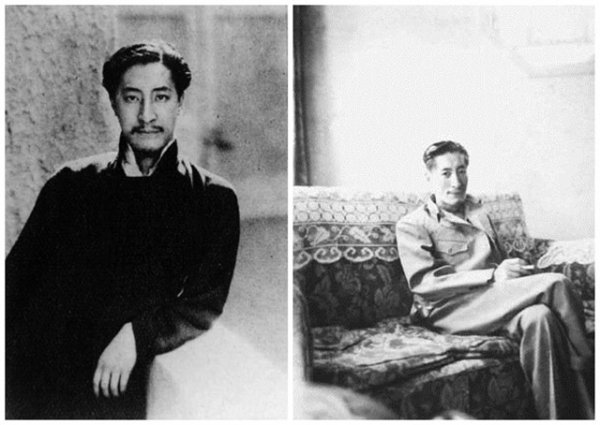

曾朴,字孟朴,江苏常熟人,生于1872年,死于1935年,生命于世63年。19岁中晚清举人,担任过清朝内阁中书,参加过张謇等的立宪运动;辛亥革命后,当过江苏省议员、官产处处长、财政厅、政务厅厅长,就是这样一位留过长辫子的晚清官员,却又是一个最早吸收西方文化的近代中国知识分子, 最早绍介法国文学的译者。他除了自己写小说之外,还翻译雨果、左拉、莫里哀等人的诗、小说、剧本,有雨果的《九三年》《钟楼怪人》(今译《巴黎圣母院》)等。

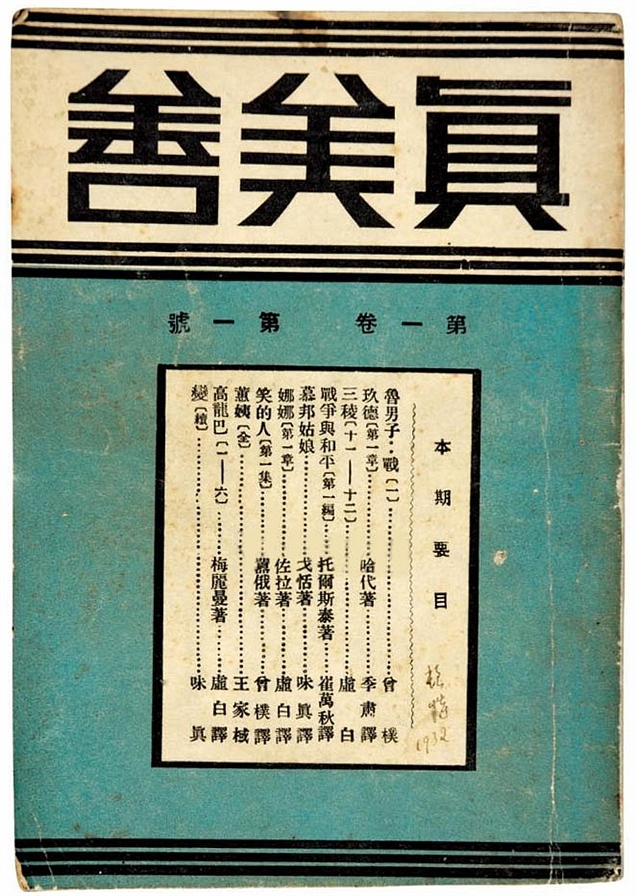

曾朴、曾虚白父子有自己的出版阵地“真美善”出版社和文学杂志《真美善》,其资金来源用他儿子曾虚白的话说是父亲“倾其二、三十年来宦囊结余的10万元”。

“真美善”一词取自于法国浪漫主义文学的口号。曾朴的小说《孽海花》《鲁男子》以及他的翻译作品大都发表、出版于此。曾朴父子开办出版社、杂志并不想以此赚钱,而是更专注于广交爱好文学、热心文学的同好,经常往来,交换心得,形成法国式的文学沙龙中心,使其蔚成一时风尚。

围绕在曾朴、曾虚白父子在马斯南路的客厅“沙龙”里的,是一批当时活跃于上海文坛的青年作家,如邵洵美、张若谷、徐志摩、郁达夫、田汉、徐蔚南、叶圣陶等。他们随时可以进出“沙龙”,自由畅谈,喝咖啡,吃西点、嗑瓜子,抽烟。

曾虚白在后来的回忆录中这样写道:“我们马斯南路的客厅里到了晚上,没有一晚不是灯光耀目一直到深夜”;“来者自来,去者自去,踏进门不一定要与这位(笔者注:指其父亲曾朴)谈风正健的主人打招呼,要想走,也都那么默默无声的溜了。我父亲就喜欢这种自由自在的气氛,感到这才有些像法国的沙龙。”曾朴还一度想学法国沙龙的样式,如郎佩尔夫人客厅、兰史碧娜斯姑娘的客厅那样有一个知识女性来主持客厅沙龙,他为此还想到过王映霞、陆小曼这样的知识女性。可是,王映霞“专心一致跟达夫搅恋爱,心无旁鹜,决没有兴趣搅这玩意儿”;而陆小曼,虽然曾朴父子常去徐志摩家,但又熟知陆小曼“忙着对志摩一人运用恋爱游戏,再也没有工夫作其他社交活动了,父亲才死了心。”(曾虚白语)

曾朴对法国文学的狂热爱好与晚清的一名外交官、文学家、将军陈季同分不开。曾朴称陈季同为自己的“法国文学的导师”。

陈季同,福建人(1851-1907),早年入福州船政局做过船厂厂长,后去法国学习法学、政治学,历任清朝驻法国、德国、意大利公使参赞,在法国巴黎居住16年,娶法国老婆,在法国出版有《中国人自画像》《中国人的快乐》《西行日记》等书,并将《聊斋志异》译成法文,翻译过《拿破仑法典》等,有研究者称其“法文造诣在晚清中国独步一时”,“我国研究法国文学第一人”。

谈起陈季同,曾朴曾在给胡适的一封信中这样写道:“我自从认识了他(指陈季同),天天不断去请教,他也娓娓不倦的指示我文艺复兴的关系,古典与浪漫的区别,自然派,象征派的近代各派自己发展的趋势;古典派中,他教我读拉勃莱的《巨人传》,龙沙尔的诗,拉星与莫利哀的悲喜剧,白罗瓦的《诗法》,巴斯卡的《思想》,孟凡尼的小论;浪漫派中,他教我读服尔德的历史,罗梭的论文,嚣俄(笔者注:雨果)的小说,威尼的诗,大仲马的戏剧,米显雷的历史;自然派中,他要我读弗劳贝、左拉、莫泊桑的小说,李尔的诗,小仲马的戏剧,泰恩的批评;一直到近代的白伦内甸的《文学史》,和杜丹、蒲尔善、佛朗士、陆悌的作品;又指点我读法译本的意、西、英、德各国的作家名著。”“在三、四年中,我因此沟通了多家巴黎书店,读了不少法国文哲学书,我因此发了文学狂,昼夜不眠,弄成了一场大病。”可见曾朴先生学习法国文学的那股子海绵式的渴求与疯狂。

围绕马斯南路“法国风沙龙”的有一大群当时活跃在上海滩的青年作家,从我有限的阅读范围内,我至少看到了二十余位青年作家的名字,而曾虚白说,还有许多想不起来叫不出名字的,至少是已知名单的“几十倍”。他回忆道:“父亲跟我搬到法租界马斯南路那一座小洋房里做真美善的编辑部……有花园、有客厅,招待来访者有了好环境自自然然的宾至如归,门庭若市了”,曾虚白所说的如此盛况,我们也可从真美善出版社、杂志开张那天,超百人的盛大宴请中得到了印证。

经常出入于“法国风沙龙”和《真美善》杂志上的名字的青年作家中,有两位值得一提:邵洵美与张若谷。他们俩人都是马斯南路曾家客厅的“咖啡座上客”。

邵洵美(1906-1968),现代派唯美诗人、翻译家、出版家,开书店、办杂志,早年留学英国剑桥大学,比曾朴小34岁。两代人的年龄差距并没有妨碍俩人的友谊与交往。

在邵洵美眼里,曾朴老先生是一位“稀世的奇才”,“他的一举一动有意无意地保持着青春的活跃。”对法国文学的共同爱好,使他与曾朴父子有着很好的文学交往,他与张若谷均出现在《真美善》杂志“长期作稿”的名单中。曾朴一度曾为作家群中稀有“法国风”式的女性作者而感到缺憾,邵洵美则冒名女作者“刘舞心”给曾朴写信、撰写《安慰》小说(由张若谷编入《女作者专号》),而曾朴在回信中,一时为“文艺界的一条线上多了一位女战员而心满意足”(见邵洵美:《我和孟朴先生的秘密》)。

“刘舞心事件”曾在三十年代的上海文坛一时传为美谈。而邵洵美本人的爱情故事也充满着浪漫而传奇:他的太太是盛宣怀的孙女盛佩玉,而他自己却是清朝一品大臣邵友濂的孙子,他原名邵云龙,因娶了盛佩玉,则将名字改为“邵洵美”(出典《诗经·郑风·有女同车》:“有女同车,颜如舜华。将翱将翔,佩玉琼琚。彼美孟姜,洵美且都。”)结婚时的证婚人是震旦大学的创始人、当时已88岁高龄的马相伯。邵洵美后又与美国来华女作家项美丽传出一段美丽的情话。

张若谷(1905-1960),比曾朴小33岁,与邵洵美系同代人,震旦大学(复旦大学前身)毕业。据邵洵美回忆,他第一次去马斯南路的曾家沙龙是张若谷带他去的。张若谷酷爱法国文学,钟情“异国情调”,他的随笔小品也取名《异国情调》,他的另一本随笔小品也许是民国唯一的一本以“咖啡”命名的专集:《咖啡座谈》。

这是一本我阅读了多遍的随笔集,在张若谷的笔下,小小的咖啡座“充满了玫瑰之色,芬馥而浓烈的咖啡之味博达四座,这种别致的法国艺术空气,在上海已经渐渐兴起了……咖啡座不但是近代都会生活的一种点缀品,也不止是一个幽会聚谈的好地方,它的最大效益,就是影响到近代的文学作品中。咖啡座的确是近代文学灵感的一个助长物。”

张若谷与曾朴是两代人,他的年龄比曾朴的儿子曾虚白(1895-1994)还小10岁。对于法国文学的共同爱好,使他们在沙龙里有说不尽的话题。曾朴曾这样描述与张若谷的相识:“我们一相遇,就娓娓不倦的讲法国的沙龙文学;路易十四朝的闺帏文会;邸馆文会,梅纳公夫人的印庭;朗佩尔夫人的客厅。兰史碧娜斯姑娘的客厅……尤其喜欢谈罗曼派诺甸的亚尔那第一次客厅,嚣俄(笔者注:雨果)的王家场住所;金百合房的第二次客厅。”(引自王西强:《中西融通与文学互鉴》)张若谷对法国文学的热爱,对“异国情调”的追求,比曾家父子有过之而不及,他热爱法国,也爱上海,他将龙华塔比作埃菲尔铁塔,将苏州河比作威尼斯水道,将黄浦滩比作马赛港,将静安寺路(今南京路)比作纽约第五街,将宗教气氛浓郁的徐家汇镇比作西班牙的村落教堂,将静安寺路与愚园路旁的西式建筑比作瑞士的别墅野宫,将吴淞口比作爱琴海……张若谷在咖啡店里坚持用法语与女侍交流,结果不但点错了咖啡,还多付了小费。他曾爱慕一位新亚咖啡馆里的法国小姐。后来他与一位中国女子结婚,但他提出的第一标准是会做法国料理。

十九世纪末、二十世纪初,中国社会正是从封建帝皇时代向半封建半殖民地社会转型时期。西风东渐,与之相适应的思想文化也纷然滋生,浸淫于“法国风沙龙”里的一群文人、作家是引进、吸收西方文学的先驱,他们在旧文化的土壤上,播种了西方文学,尤其是法国文学的新芽,为今天中西文学的交流、融通、互鉴,打下了虽粗糙但必不可少的第一桩。

*文汇独家稿件,转载请注明出处。