今年夏天,长年不在文学视野当中的作家薛忆沩一下子出了5本书,成为这一年文学阅读最大的“新发现”。当然,薛忆沩早已不是新作家,这里的“新”,更多是指读者对他的接受。近期,薛忆沩的短篇小说集《流动的房间》将由上海文艺出版社出版,这也是他在一年之中出版的第8本书。此时,看看作家刘再复对薛忆沩的重温与再解读,或许有助于我们理解这位有点陌生的“新作家”。

两年前,我曾经写下《阅读薛忆沩小说的狂喜》一文,同时在香港《明报》月刊和广州《南方都市报》上发表,向热爱文学的读者推荐薛忆沩的写作。我在文章的最后写道:“愿更多的读者与我共鸣,让薛忆沩金子般的文字不再寂寞。”今年夏天,上海三家著名出版社同时推出了薛忆沩的五部作品。这一引人注目的文化事件正好与我的狂喜产生了强烈共鸣。

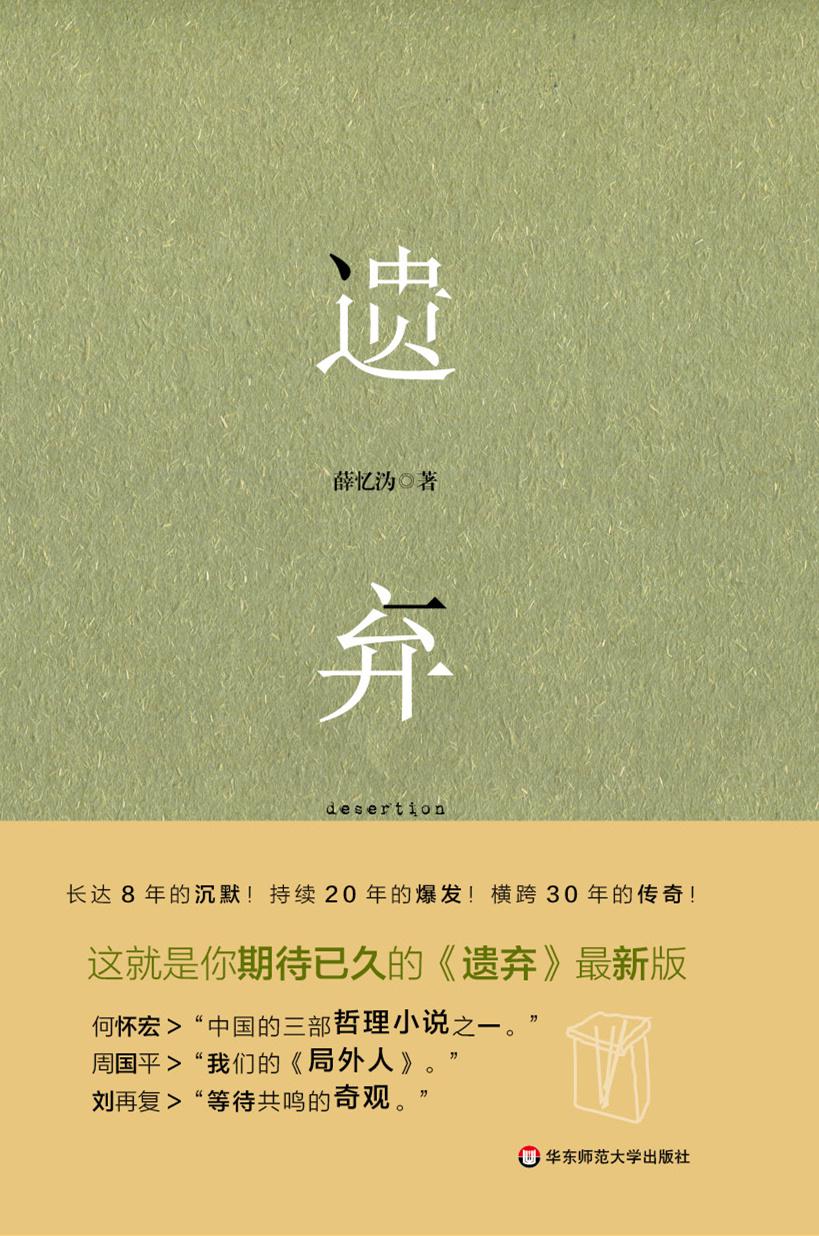

这五部作品包括由上海文艺出版社出版的长篇小说《遗弃》和小说集《不肯离去的海豚》,由上海三联出版社出版的随笔集《文学的祖国》和《一个年代的副本》,由华东师大出版社出版的随笔集《与马可·波罗同行——读《看不见的城市》》。这五部作品不仅集中展示了薛忆沩本人将“数学的精确和浓密的诗意融为一体”的独特风格,也再现了严肃文学的分量和魅力。现在的图书市场上充斥着粗制滥造的产品。在唯利是图的“大环境”之下,仍有出版者对严肃的文学满怀敬意,致力于读者扩展“文学的祖国”,这让我看到了文学和出版的希望。

这五部作品中,我最熟悉也最想向读者推荐的是长篇小说《遗弃》。十多年前,我首先通过林岗教授发表在《读书》上的评论知道了当代文学中的这部奇特作品。读到作品之后,我感觉它的确不同凡响。后来在关于“天才”的文章中,我还专门提到过它。最近两年来,视写作为宗教的薛忆沩不断重写自己的旧作。这次新版的《遗弃》就是他花费了比原创多一倍的时间重写出来的作品。重写的《遗弃》没有改变旧版的叙事结构,又完整地保存了旧版的思辨力度、先锋姿态以及边缘意识。然而,重写使《遗弃》的语言流畅了许多,细节丰满了许多,叙事的逻辑和节奏也清晰了许多。新版的《遗弃》已经是一部相当成熟的文学作品。

何怀宏教授的序言对《遗弃》的文学价值和社会意义做出了精辟的分析,我不需要就此再费笔墨。不过,我想强调一点:个人的精神痛苦,个人的生命焦虑,个人与社会和历史的抵牾以及个人对荒谬的反抗等等本是文学最核心的话题,却长期在中国当代文学中缺席。《遗弃》通过一个年轻人面对上世纪八十年代的思考和困惑,将“个人状况”带进了中国当代文学,填补了一个巨大的空白。这应该是《遗弃》的文学史意义。也正是在这个意义上,《遗弃》成了中国当代文学版图里的“奇观”。

还有一点也值得指出,《遗弃》不仅是关于生活的“证词”,还是关于生活的预言。“混乱”是《遗弃》的关键字。主人公图林的精神危机根源于他对“混乱”的洞察:他看得如此清楚,说得如此明白。“这是一个混乱的世界!”我们完全可以搬用这位生活于上世纪八十年代的业余哲学家的悲叹来为当下的生活作证。据我所知,没有另外一部中国当代文学作品像《遗弃》一样将叙事建立在“混乱”的根基之上,这也是《遗弃》被我称为“奇观”的原因。著名书评家刘苏里也注意到了薛忆沩作品的这种预言性。他在《薛忆沩的逻辑》一文这样写道:“他的作品,既像是时代的万花筒,更像是未来的报警器。因而他的历史逻辑,既关乎眼下,更指向或许超过百年的未来。”我同意这种看法。我还想顺便说一句,国内的读者现在还没有机会读到的长篇小说《白求恩的孩子们》也是薛忆沩的“历史逻辑”的绝好例证。

有学者将《遗弃》与存在主义名著《恶心》和《局外人》相媲美,也有学者将《遗弃》与佩索阿的作品做比较,还有西方学者将《遗弃》与《狂人日记》建立了联系。这些学术研究当然肯定了《遗弃》的文学价值和普世价值。但是,我更同意何怀宏教授在序言中表达的看法:《遗弃》是一部关于当代中国的作品,它呈现的是在暴风骤雨之前的中国出现的特殊的“个人状况”。正是因为它的这种特殊的“个性”,《遗弃》注定不会被“遗弃”。也正是因为这种特殊的“个性”,我相信,《遗弃》注定还会要走向更远的世界。

《遗弃》已经不再是二十年前的那部“只有15个读者”的默默无闻的作品了。但是,在我看来,对它的阅读和研究还远远不够,它的“待遇”与它的价值也极不相称。现在,《遗弃》新版出版了。这是对阅读的又一次挑战,这更是对阅读的又一次引诱。我相信,真正热爱文学的读者不会错过这样一次领略“奇观”的机会。

“愿更多的读者与我共鸣!”