生活在大数据时代的我们,个人的意志和情绪是否还有存在的意义?每一天,各种资讯,各种情绪,各种流言蜚语在江湖上传播,你是否深感无力,仿佛总被集体意志的大浪裹挟着向前,无从逃离,亦或者兴奋之情溢于言表,在这大浪中迎风而上,漫烂身姿,煞是得意?又或者选择无动于衷,对外在世界拒绝评论言说,拒绝情感之付出和交流,甘愿成为一个局外人,这,可以吗?

1942年,法国作家阿尔贝·加缪的《局外人》便试图回答这样的问题。他的主人公默尔索在莫名卷入某起与阿拉伯人的纠纷之后,在某一天去海滨的散步途中,在毫无理由的情况下(莫默尔索认为是太阳太过刺眼的缘故)对着一位毫不相干的阿拉伯人连开五枪。

庭审过程中,默尔索周围的人纷纷指证。他已过世的妈妈在养老院的朋友说他去参加妈妈的葬礼时一路昏昏欲睡,一滴眼泪都没掉;他的女朋友说:“葬礼回来第二天便和我去游泳,做爱,我问他是否爱我,他说大概是不爱的吧。”他的老板说想让他升迁到巴黎工作,他表示无所谓,既不兴奋也不感恩,他认为巴黎“很脏。有鸽子,有黑乎乎的院子,人的皮肤是白的。”

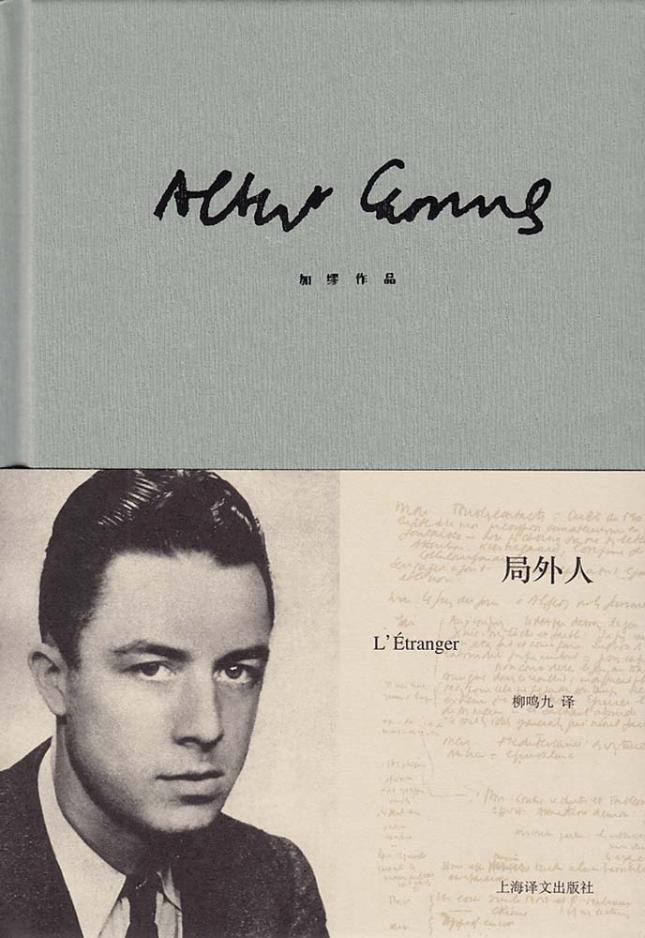

▲《局外人》(L'Étranger)是加缪的成名作,也是存在主义文学的代表作品

默尔索在整个庭审过程中,不执一言,不申述也不解释,仿佛这一切与他无关。所有人震怒于他的漠然,他的沉默。检察官尤其愤怒,认为默尔索的灵魂空无一物,他向着陪审团,大声说:“还是这个人,他母亲死后的第二天,就去干最放荡无耻的勾当,为了了结一桩伤风败俗、卑鄙龌龊的纠纷,就随随便便去杀人。”于是,默尔索被判处死刑。

事实上,他是为他的无动于衷付出了代价。这样一个不愿意在公众场合下表达自己情感的局外人是不被社会所允许的,他的沉默是对权力以及供奉着权力的大众的嘲弄,他让大家意识到所谓集体意志的荒诞和虚伪,他不用语言来装扮自己,他是赤裸裸的,让人不忍直视,于是没有人愿意看到这样一个人的存在。

到了最后时刻,默尔索依旧屡次拒绝神甫的帮助,神甫绝望地说:“上帝会帮助您的。我所见过的处境与您相同的人最后都皈依了上帝。”默尔索淡淡地表示不愿意人家来帮助,而且已经没有时间去对自己不感兴趣的事情再产生兴趣。神甫“气得两手发抖”。

加缪为1955年美国版的《局外人》作序,这段序言是对他自己的这部作品的最好诠释:“……如果我们能够想一想,默尔索为什么不参与这个游戏……,答案很简单,他拒绝撒谎。撒谎,不仅仅是指说实际并不存在的东西,也包括——并且尤其如此——说得超出实际存在,如果有关人的灵魂,那么就是说的超出实际感受。这是我们的所作所为,每天,为了简化生活,我们都在做这样的事情。默尔索和他表现出来的正相反,他不愿意简化生活。他是怎么样就怎么说,他拒绝为自己的情感戴上种种面具,于是社会立刻觉得受到了威胁。”

那默尔索真的只是一副躯壳,没有任何感情,对这个世界完全漠然的人吗?行刑前的最后一晚,“我认为我是睡着了,因为醒来时我发现满天星光洒落在我脸上。田野上万籁作响,直传到我耳际。夜的气味,土地的气味,海水的气味,使我两鬓生凉。这夏夜奇妙的安静像潮水一样浸透了我的全身。这时,黑夜将尽,汽笛鸣叫起来了,它宣告着世人将开始新的行程,他们要去的天地从此与我永远无关痛痒。”这是默尔索真正的内心独白,这样一个与整个世界的价值观背道而驰的人,他内心充满着强大而深沉的激情,这是一种长久的,基于绝对和真实之上的激情,是对一种真实的自我的认可,而正是这种认可让他拒绝在大众面前暴露自己,那样的存在感是独立于天地,与他人无关的存在感。

▲阿尔贝·加缪,法国小说家、哲学家、戏剧家、评论家

1960年,加缪死于车祸,年仅47岁,作为阿尔及利亚裔的法国人,他仿佛也只是一个过路人,终其一生,他都在努力做一个默尔索似的反英雄的英雄,他不断告诫我们“现代社会中的个人继续生活在一个没有人性价值的世界中,许多人仍然膜拜权力意志和历史必然,仍然顺从官僚理性和忍受暴力和毁灭。”我们这样的小人物,蚁蝼般的庸常的日常生活,若没有语言的粉饰,我们该如何面对这样一个荒谬的世界?我们是否有勇气如默尔索一般拒绝对生活加诸各种意义,承认它的荒诞,却却深深地热爱它?

著名荒诞派剧作家尤内斯科曾经这样评价加缪:“我们是那么需要他的这种正义。他毫不矫揉造作地身处真实之中。他不随波逐流。他不是风向标,他是界碑。”