▲图源:视觉中国

【导语】上海正进入防疫的攻坚时刻,防疫方案正因时因势因情而做科学调整,大批志愿者成为防控重要力量。此时,同向而行的申城人会再度思考什么是幸福,什么是社会的进步。讲堂特选摘杰克逊的《后增长:人类社会未来发展的新模式》一书,书中反思了资本主义增长范式,提出什么是社会繁荣等问题。摘文中,通过对从边沁、密尔到亚里士多德、森等哲学家、经济学家的探寻论证:幸福是多维度构成,人类的社交健康、心理健康,同样不可或缺。

▲《后增长》(右)蒂姆·杰克逊(Tim Jackson) 著,中译出版社,2022年1月,89元

【序选摘】

从《无增长的繁荣》到《后增长》

10多年前读到英国著名的可持续发展研究者杰克逊教授的的《无增长的繁荣》(2009)一书,现在又读到新书《后增长》中译本(2022)。

第一,与前本书比较学术化不同,本书用故事化和文学化的方式叙说后增长的思想和原理。“二战”以来,以GDP为导向的增长主义思潮,越来越难以回答两大方面的挑战:一方面是如何认识和应对经济增长带来的生态环境危机,另一方面是经济增长是否真正带来了社会福祉和幸福感的增加。主流的新古典经济学是绿色增长的观点,认为经济增长带来持续的福祉增加和社会繁荣,并强调可用绿色增长消除经济增长带来的环境影响。像杰克逊这样的可持续发展研究者,绿色增长微观上的效率改进和局部改进,带来了更多的和更大的宏观环境影响;经济增长对于物质贫乏的社会来说有一定意义,但是超过一定的门槛,经济增长与福祉增加就开始脱钩。

第二,大多数有关增长与后增长的故事是从1972年罗马俱乐部出版《增长的极限》讲起,杰克逊把思想的潮头追溯到了1968年的两个代表性人物。一个是美国政治家肯尼迪,1968年他在总统竞选演讲中第一次指出了GDP的种种不是。另一个是生态经济学家戴利,他于1968年发表的第一篇学术论文指出,在资源有限的地球上,无限的经济增长是不可能的,开始了与主流的新古典经济学的论战。

第三,杰克逊认为,2019年以来世界各国遭遇新冠肺炎疫情,实际上是一次突如其来的后增长试验,威尼斯的河道里出现了以前看不到的海豚,一群大象溜达进了中国云南的一个村庄,地球上的温室气体排放速度出现了减缓,等等。杰克逊在书中阐述的思想具有系统性、彻底性和革命性——后增长社会,富足不是用金钱来衡量,成就也不是由物质财富的持续积累所驱动,从个人到国家到社会追求的目标不是更多,而应该是更好。

(诸大建,同济大学可持续发展与管理研究所所长)

【正文摘要】

谁给抑郁症的密尔最终带来了幸福?

1826年的秋天,约翰·斯图亚特·密尔(也翻作穆勒)经历了一场心理健康危机,一个极其痛苦的过程。密尔被誉为古典经济学奠基人之一,性格复杂,经常容易纠结,被誉为“理性主义圣人”。正是这种理性主义繁衍出了“幸福演算法”(happiness calculus),即当今经济学赖以建立的基础。然而,他本人却具有十分强烈的道德感。他坚决捍卫进步的社会政策,支持社会财富的再分配,同时他还是妇女权利的捍卫者和废除奴隶制的坚定拥护者。

二十岁时,他陷入了严重抑郁的深渊。在这种状态下,他度过了1826年那个“忧郁的冬天”,一直持续到了19世纪30年代末。精神疾病现已成为世界上规模最大和增长最快的疾病之一,每年给全球经济造成的损失高达1万亿美元,21世纪初以来,自杀现已成为美国15岁至29岁人群的第二大常见死因。

如果我们想要在这个有限制的星球上好好生活,就需要重新定义社会进步的概念,而不是执着于一味追求增长的神话。理解繁荣的本质——其对于过得好有何意义——是讲好后增长的重要基础,而密尔用自己的生活完美地诠释了这个答案。

19世纪经济学的革命:边沁-密尔钻研幸福“演算法”

▲边沁(1748-1832,左)与密尔(1806-1873)

这位理性主义的圣人是公认的神童。他3岁学习希腊语,不到12岁就着手阅读古典哲学原著。在父亲细心而专制的指导下,他15岁时就开始学习政治经济学。在心理健康出现问题之前的五年里,他一直沉迷于哲学家杰里米·边沁的著作中,而边沁本人恰好是他们家的亲密挚友。

边沁教导人们,只要某件事能增加幸福感,它就是对的;反之,它就是错的。他认为,当人们的幸福感普遍增加时,社会就进步了。国家的作用应该是追求“最多数人的最大幸福”。密尔率先开始研究这一理论,四十多年之后,他以“功利主义”的名称对它进行了推广。

当年,经济学对于理解现代理论源于社会行动主义大有裨益。对于愈发世俗化的这一代思想家来说,功利主义成为了一种大胆的、近乎英勇的举动,他们对宗教不满,不信任牧师的权力。他们的目的之一是挑战被认为是不公正的教会的道德权威。从某种意义上说,这是一次有意义的尝试,功利主义者认为这些想法是宗教精英为了夺取世俗权力而采取的隐秘的暴政统治方式。

16岁的时侯,密尔就已本能地察觉到了这种大胆狂妄的野心。他立刻意识到了其中暗示着道德权威的巨大转变。经济学开始主宰我们的世界了。经济学中的方程编码公式规范着我们对正确与错误的判断,经济学所提出的各种处方良策也使我们对社会进步的各种设想变得生动形象起来。

在密尔的时代,“效用”直接代表着幸福。边沁的出发点是我们都渴望幸福。正因如此,政府才应在其中扮演恰当的角色。如今,经济学家用“效用”来指代某物的价值。他们试图用货币来衡量其效用。人们拼命追求的是最大化预期效用,它直接体现了边沁的观点,即政策的目标应该是实现幸福的最大化。

收入并不等于幸福,那么,社会进步是否用幸福感衡量?

▲皮凯蒂(1971—)及著作《21世纪资本主义》

1974年,经济学家理查德·伊斯特林提出了一个看似简单的问题:经济增长到底能不能大幅改善人类的生活水平?显然,如果收入与幸福间的经济等式成立的话,那么答案就该是肯定的。但他发现的答案是:时而如此,时而不然。

例如,纵观各国,当一个国家的人均收入从零上升到2万美元左右时,幸福指数也迅速上升。因此,让最贫穷的人脱离贫困相当重要。不过,收入一旦超过了这个水平线,那些拥有更多财富而带来的额外收益似乎在迅速递减。最终,它们会完全消失,有时甚至会逆转。为何富裕国家的幸福感有时会低于贫困国家呢?以美国为例,经济规模增长了两倍多。在过去的四十多年里,人均财富的增加根本没有使美国人变得更幸福。

奇怪的是,在贫富悬殊的国家,不仅仅是最穷的人感到痛苦,不平等还影响着每一个人。社会学家凯特·皮克特明确指出,在不平等的情况下,整个社会的幸福感都会降低。有证据表明,更平等的社会比不平等的社会要幸福得多。综合这些结论,从功利主义的角度来看,很显然,我们的目标应该是缩小不平等,而不是扩大这种差距。

简言之,用金钱来买幸福(相当直白)是一个致命的范畴错误。

英国经济学家理查德·莱亚德雄辩地认为,用幸福感来衡量社会进步更符合杰里米·边沁的本意,且作为一种衡量社会进步的方法,可以提供更多的信息。但是仍然存在着一些问题。

何谓美好的生活?亚里斯多德:德行伴有过缺和过剩

▲亚里斯多德和著作《尼哥马可伦理学》

诺贝尔经济学奖得主、经济学家阿马蒂亚·森在他那篇著名的文章《生活水准》(The Living Standard)中指出,无论在哪个社会中,金钱和效用都无法为高质量的生活提供一个可靠的指南。繁荣取决于人们在社会中蓬勃发展或顺利运作的“能力”。他在《以自由看待发展》(Development as Freedom)一书中指出,社会进步应被视为这些能力的不断提高。森的论点在某种程度上归功于古希腊哲学家亚里士多德,亚里士多德早在两千多年前就在努力解决类似的问题。在《尼哥马可伦理学》(Nicomachean Ethics)一书中,他非常精确地论述了密尔所面临的问题,这就是我们在本章所面对的问题:对人类来说,生活得好意味着什么?

亚里士多德的出发点似曾相识。他将人类最大的善称之为eudaimonia,这个词来源于希腊语中的善(eu)和精神(daimon)。它经常被翻译成英语中的幸福(wellbeing)一词。但在亚里士多德看来,这种幸福感不仅仅是快乐的存在或痛苦的消失。相反,他用德行(virtue)来定义它。Eudaimonia是“与德行相一致的灵魂活动”(希腊语中的arete)。具备美好的德行意味着他们能够有效地运作:发挥他们的最大潜能。

亚里士多德对美好生活的描述中所隐含的德行感更符合英文单词“virtuosity”(擅长某事的品质)的含义,Virtuosity不仅取决于一件事或一个人的特殊品质,还取决于一项行动或一种情况所处的背景。他说,每种德行都伴有两种恶习。其中一个与特定德行体现的运作缺陷有关,另一个与它的过剩有关。有时候,更高的收入确实能保障人们有机会过上体面的生活。而有时,比如让鲍比?肯尼迪感到恐慌的“纯粹的物质积累”,只会损害幸福、目标和尊严。

繁荣即健康,马斯洛证明:社交健康和心理健康必不可少

▲阿伦特(1906-1975,左)和马斯洛(1908-1970)

全球性疫情给我们的生活带来了严峻的考验,我们开始意识到健康有多么重要。健康一直属于社会学证据的范畴。身体健康是社会繁荣的重要组成部分。繁荣和健康一样,还存在另外一个构建基础。哲学家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)提出,这种内在的物质性是人类获得满足的唯一机会。她在《人类的境况》(Human Condition)一书中写道,除了痛苦的疲惫和愉悦的再生这种既定的循环之外,没有持久的幸福。“无论是什么使这个循环失去平衡”,无论是痛苦和不幸,还是金钱和财富,“都会毁掉生活的基本幸福。”

来自社会学的依据显示,我们渴望安全感和家庭感。我们渴望归属,也渴望保持自己的个性。我们渴望被看重,也在寻找通过某种有意义的途径而对社会有所贡献,或参与到社会生活中。

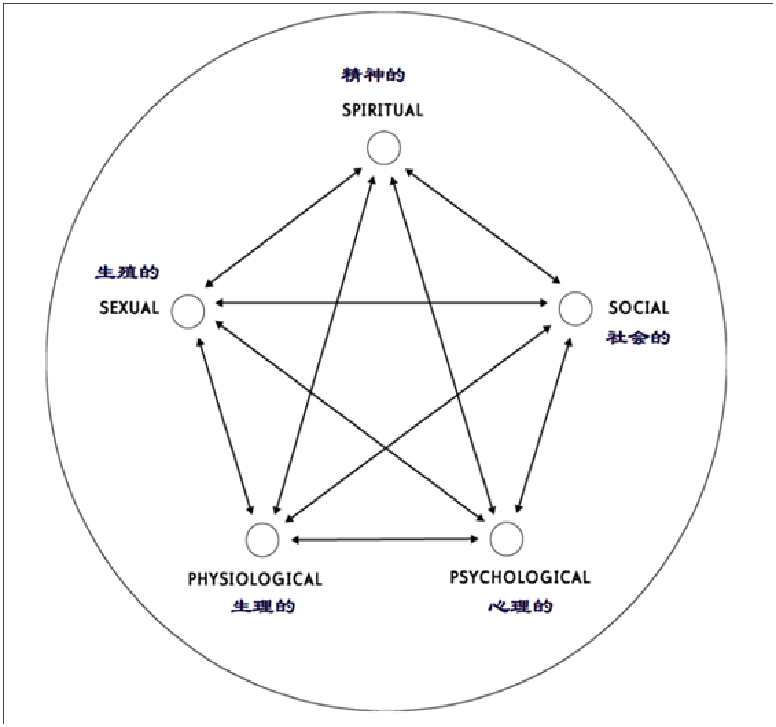

心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出了 “人类需求层次”理论,将生存作为一切的基础。后来他

▲图表说明:繁荣如健康:人类在五大领域内的运作

提出人类需求具有“二元性”,生理需求和心理需求或社会需求。心理健康和社交健康并不是附加物。没有它,我们就会变得孤立并迷失方向。我们将在各式各样的嗜好里寻求精神慰籍。酒精和毒品引诱着我们,疯狂购物成为我们抵御绝望情绪的一道屏障。

心理学家布鲁斯·亚历山大在20世纪70年代做过一些有趣的实验,颠覆了我们对成瘾机制的理解。他把一些吗啡成瘾的老鼠带到了位于西蒙弗雷泽大学成瘾实验室的“老鼠乐园”:在实验室的地板上,一个巨大的胶合板盒子被布置成了“快乐之家和游乐场”。这些老鼠的上瘾症状几乎立刻就消失了。上瘾的对立面不是清醒,而是关系。社交健康的重要性并不亚于生理健康。它们都是生存所必需的。

但人类也有一种实现超越的能力。有时,需要在生活的压力和神秘中迷失自我。有时,则是出于对意义和目的的渴求。偶尔,也是对欲望本身的眷恋。但并非所有这些都是健康的。在每一个领域中,就像亚里士多德所提及的那样,我们都期望发现德行和邪恶的存在。良好的健康是不足与过剩之间的一种平衡。有时,抑制过剩的方法是在其他地方创造富足。这些可能性都被“越多就越好”的错误观点所掩盖了。一旦显现出来,这些可能性会揭示通向繁荣的新途径。

这个框架(尤其在这些维度内部和各个维度之间实现适当的平衡可以获得美德这一想法)最吸引人的地方,在于它有效地排除了美好生活可以通过不断的物质积累或财富积累而实现的可能性。它清楚地表明,社会在追求繁荣的过程是一次极其错误的转向。而这一错误的转向,早在密尔为功利主义经济学奠定基础之际就已经开始了。

理性主义的极限:晚年密尔完成《功力主义》,幸福是多维度的

▲密尔及其代表作之一《功利主义》

经过对功利主义长达五年的研究,密尔确信他找到了自己的人生使命:“成为世界的改革者”。他坚持认为,幸福是“所有行为准则的试金石,是生活的终极目标”。基于这一点,他相信,只有不以幸福为目的,才能获得幸福。他已开始按照不同的特质来区分不同类型的幸福——幸福永远不可能是单一维度的。所有的满足都是同等的,但有些更能带来幸福。

密尔的心理危机中最令人感动的部分,是关于他从精神危机的缓慢恢复过程的叙述。他尤其被华兹华斯《不朽颂》这首诗所深深打动。这首诗描述了诗人与青春的流逝和生命的无常进行了抗争。这首颂歌具有超越人类经验中现存维度的吸引力。它与困扰密尔的理性主义相距甚远,但与精神健康是构成人类繁荣重要元素这一观点相近。

在密尔开始进入康复期的最后阶段,他遇到了那个最终成为他妻子的女人。1830年,密尔和哈丽特·泰勒在一个晚宴上相遇。1851年,当他们终于能够自由地步入婚姻时,密尔和哈丽特都已处于身体健康长期不佳的状态。结婚后的第七年,哈丽特在一次旅途中因感染了严重的肺病而病倒了。1858年11月3日,她在阿维尼翁去世。密尔决定在阿维尼翁购置一间小屋,这样他就可以“尽可能地靠近她的安息之地”。他余生的大部分时光都是在那里度过的。

也正是在阿维尼翁,他最终完成了《功利主义》(Utilitarianism)一书的写作,该书凝聚了他对“幸福演算法”的阐释,耗费了他大部分的时间和精力。共情、超越、诗意、爱,密尔生命中的这一段短暂时光因种种原因充满了吸引力。其间,这位“理性主义圣人”意外地发现了真正的繁荣可能意味着什么,他自己的经历似乎表明,除了最多数人的最大幸福之外,还存在对自然的热爱、内心深处的情感、对他人的同情、对生命转瞬即逝的悲伤、与地球之间深不可测的联系、沉思的能力。我们为了一个更好的社会而奋斗的欲望。这些就是人类境况的心理维度,或者说,精神维度。

(李念整编自《序二》《繁荣的本质》,原文1.4万)

【作者简介】

蒂姆·杰克逊(Tim Jackson)是理解可持续繁荣中心(Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity)的主任,也是英国萨里大学的教授,主要研究方向为可持续发展。三十多年来,他一直是研究“繁荣”的道德、经济和社会层面的先驱。他的里程碑式著作《无增长的繁荣》(Prosperity without Growth)是英国《金融时报》的年度之书,也是UnHerd评选出来的年代之书。该书被译为17种语言,畅销全球。2016年,他被授予“希拉里桂冠”(Hillary Laureate),以表彰他在可持续发展方面呈现出来的非凡国际领导能力。除了在学界耕耘,蒂姆也从事剧本创作,并获得过奖项。此外,他还为BBC电台节目撰写文字稿。

作者:[美]杰克逊 诸大建

编辑:金久超、李念

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。