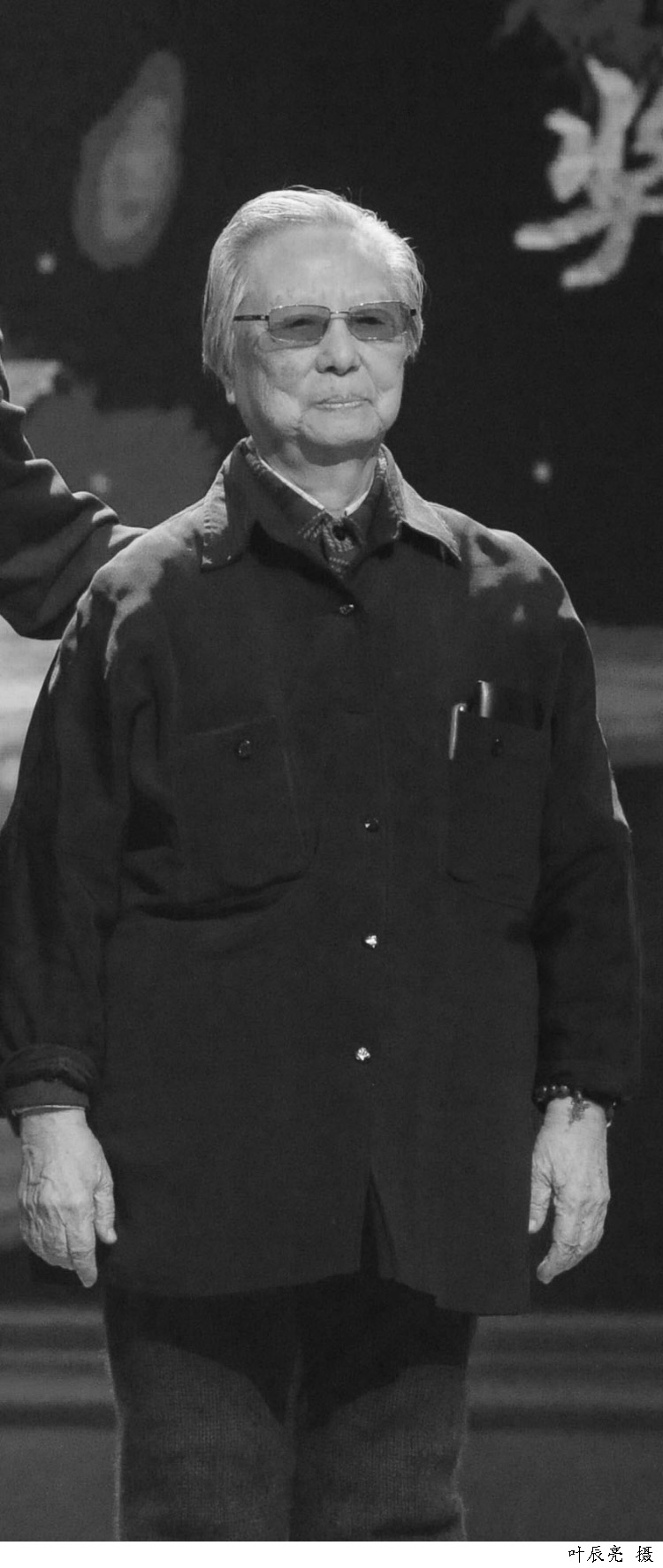

今天凌晨,著名中国书画大师陈佩秋在上海逝世,享年99岁。本报于2006年在《近距离》上刊发整版人物特稿《陈佩秋 丹青岁久传精神》,现重发此文,缅怀这位书画大师。

陈佩秋,女,1922年2月出生,河南南阳人,字健碧,室名秋兰室、高华阁、截玉轩。陈佩秋为上海大学美术学院兼职教授、中国美术家协会会员、上海中国画院艺术顾问、上海美术家协会艺术顾问、上海书法家协会艺术顾问、西泠印社理事,也是第六届上海文学艺术奖的终身成就奖获得者。

●难画的,我和别人都不容易做到的,一定是好的。

●在书画鉴定中,很好的东西说不好,不好的东西当宝贝,是对历史的不负责,对艺术的不负责,对后人的不负责。

●我的实践告诉我,要识别古画的真伪,必须先看懂它们。

●鉴定一定要本着实事求是的学术作风,才能得出合理的结论。

●相信今后的条件,对于从事鉴定工作的人,将会越来越有利,关键是要求鉴定工作者加强主观的努力和敬业精神。 ——陈佩秋

狗年画玉犬 新春表爱心

岁至丙戌,84岁的著名画家陈佩秋先生迎来了她生命中的第8个狗年本命年。应文汇报之邀,在鸡年岁末,陈先生挥毫创作了一幅生动有趣的“狗画”——《玉犬平安图》,由文汇报用宣纸进行仿真限量印制,赠送给上海市近90家医院在狗年降生的第一个小宝宝。而原作则进行拍卖,所得款项用来资助上海高校的贫困大学生,以表老人的一份爱心。

近年来,在上海的慈善捐助圈内,陈佩秋先生始终是一个活跃人物。各种类型的慈善捐赠会上,常常闪现着她的身影。不久前,她亲临在龙华古寺举行的上海市慈善义拍,并捐出多幅作品。她说:“人要学会感恩,要知道自己的一切均来自社会,应尽其所能回馈社会。”

陈佩秋以她的作品,以她的知识才学来回馈社会,来感恩艺术对她的滋养。

“我也喜欢史努比”

记者眼前的这幅陈先生创作的《玉犬平安图》,虚实相间,气韵生动,略带夸张的小狗造型中似乎还可见卡通的“痕迹”。

虽已是耄耋老人,但是一谈起狗的话题,陈先生马上表现出一派童真。“我喜欢狗。但平时不画狗。谢先生在世的时候,有一次别人请他画狗,是我给他勾了一幅小狗的底稿。1994年,也就是上一轮狗年时,我也画了一幅‘狗画’,并被选作上海文物商店编辑的挂历封面。说起来你不相信,我有一个特殊的爱好,就是收藏史努比卡通小狗。”

事情缘起于上个世纪80年代初。陈佩秋先生与谢稚柳先生一起到美国探望孩子。有一次跟儿媳妇一起逛商场,在一个专门出售处理商品的超市里看到了一只史努比小狗,陈先生一见如故,高兴得不肯松手,从此她与垂着两只大耳朵、看上去呆头呆脑其实心地善良而又非常聪明的史努比结下了不解之缘。

“我早在上世纪三四十年代就看迪斯尼的动画片了,当时还配柴科夫斯基、贝多芬的交响乐,非常大气。后来开放了还看,也爱动画片中的小巫师、小动物,小淘气等,凡是可爱的卡通电影我都看。史努比最可爱,人性化,跟小孩子一样讨人喜欢。后来我只要出国,就去商场找它,买回来充实我的收藏,日积月累的,也有百来只了吧。”

后来,作为美国通俗文化形象大使的史努比也在中国加工制造了,陈先生买起来就更方便了。有个朋友得知麦当劳推出吃汉堡包奖史努比小狗活动后,天天吃,为老太太“吃”来几十只史努比,把她乐得合不拢嘴。陈佩秋经常画画累了,就放下笔,拿起史努比搂在怀里,顿感精神一爽。

十足的武侠小说迷

熟悉陈佩秋的人都觉得她身上有一种特殊的侠气:豪爽真率,刚强自信,拿得起,放得下,甚至还有点桀骜不驯。凡是她认准的事情,总是义无返顾,绝不反悔,别人很难让她回头。

这股在一般女子身上少见的侠气不知是与生俱来还是后天造就。但是,有一点连陈佩秋自己也觉得奇怪,在众多的消遣读物中,她却对武侠小说情有独钟,是个十足的武侠小说迷。她曾经有滋有味地读完了金庸的所有小说。正版没有出,就想方设法搞来盗版的;在国内没有读完,就趁到美国探亲时继续看。有一年,一位朋友请她和金庸吃饭。席间,陈佩秋与金庸大谈武侠小说,如数家珍,令金庸对眼前这位心仪已久的女画家啧啧称奇,欣然书写条幅赠送给陈佩秋,以表敬意。

无论是早年求学,还是后来画画搞鉴定,陈佩秋都将这种独立特行的侠气表现得淋漓尽致。

记得读美校时,著名画家黄宾虹先生教他们绘画课。黄先生的画稿由陈佩秋保管,同学们要借老师的画稿,就到陈佩秋那里去借。在学习中,她发现,同学们临黄宾虹的作品一临就像。有一次,她到图书馆去看古代绘画资料,遇到也是教师的郑午昌先生,就向他请教如何学好绘画。郑午昌说:“学画嘛你到图书馆去学就行了,那里有很多绘画资料,你选择自己喜欢的古代画家的作品,自己去学,去临摹。”

于是,陈佩秋就到图书馆去找资料,看到五代赵干的作品摹本《江行初雪》,立刻就迷上了。于是认认真真地临摹起来。

临摹《江行初雪》,陈佩秋花了一个多星期。她琢磨其中笔意:岸上旅客攒行长林雪堤,人驴面目各具苦寒难行之色。寒林枯林皆中锋圆笔,遒劲有如屈铁。树干以乾笔皴染,所画芦花,以赭墨裹粉,一笔点成。白粉作雪点点飘下。小丘及坡脚,亦以淡墨成块涂抹而无皴纹,皆与后人异趣。临摹完毕,她觉得自己只有两三笔有些原作的味道。

就在陈佩秋临摹时,黄宾虹看见了。他问她:“怎么画这东西,这是匠人画的。”可是,陈佩秋对名师的话起了疑惑。站在《江行初雪》这幅长不到400厘米、高仅25厘米的短短尺幅前,她没有感到“匠气”,却深深地感佩画家的布景精奇:江上浩渺之意扑面而来,将江天寒雪纷飞、渔家之艰辛,描述殆尽。

陈佩秋虽然表面上收起画稿,可心里想,文人画没有匠人画细致,匠人画要比文人画难画。临摹“匠人”的画,一遍两遍都不一定能临像,而临文人画,好多人临几遍就像。

对于艺术,年轻的陈佩秋有自己的见解。她并不盲从,对老师的意见也要反复思考分析,走自己的路。她认为:难画的,我和别人都不容易做到的,一定是好的。

再遇到郑午昌时,陈佩秋就向他请教如何认识赵干的画,结果郑午昌说,“赵干的画好啊。”两个先生讲的话不一样,更坚定了陈佩秋的想法:艺术应该要有难度,而且应该是高难度的,不是人人能够弄出来的。而宋人的画恰恰如此。

还书画历史本来面目

陈佩秋现在已是名满天下的大画家,许多人捧着钱向她求画,还一画难求。但是近年来,她又孜孜不倦地执著于中国古代书画巨作的重新审鉴,花费了大量的时间和精力。在一般人的眼里,陈佩秋有画不作,放着现成的钱不赚,“拼命”挤进鉴定行当,是想当鉴定大家,还是真的犯了傻劲?

陈佩秋直率地说,我既不想抢鉴定行当的饭碗,更不想当不赚钱的“傻帽耳”。只是当前鉴定界随意之风蔓延,学术水平日下,对一些画,明明是假的,却要说成真的,我认为不值得,所以要花些精力去弄弄清楚。要不然,很好的东西说不好,不好的东西当宝贝,是对历史的不负责,对艺术的不负责,对后人的不负责。我是为那些本来是真的东西被当成假的打抱不平。同样也为那些本来是假的东西被珍藏起来而鸣不平。尽己所能,还书画历史以本来面目。这也是对社会的一种回馈。

一位十分熟悉陈佩秋的朋友告诉记者,陈佩秋之所以介入鉴定业,既是基于正本清源的历史责任感,也是她个性的自然反映。陈佩秋是一位聪敏并且喜欢挑战自我的艺术家。绘画只是她个人的精神创造活动,而鉴定则是以她一己的智慧与无数的古人进行博弈,其中的挑战性和刺激性对她应该十分有吸引力。

于是,陈佩秋以八十高龄,不畏权威,不袭前贤,穷数月之功,对早有历史定位的阎立本《步辇图》重新鉴审,在70件国宝大展的欢乐之声中唱出异腔别调。对董源的《潇湘图》、《夏山图》、《夏景山口待渡图》三卷反复进行研究,写出论文,进行质疑。

陈佩秋说:“我的鉴定和职业鉴定家不同,我是以画家的经验和眼光鉴定书画。”所谓画家的眼光就是熟悉绘画本身发展变化的规律,山的皴法,石的点法,水的画法,衣纹的描法……各种风格何时出现,何时消失,何人首创,何人继承,何人发展……都需了然于胸。

劳己心智方能求索真谛

——陈佩秋谈书画鉴定

记者:您是一位在书画造诣上有深厚功底的画家。但近几年来,您参与了一些古画的鉴定工作,您是怎么想到要去搞书画鉴定的?

陈佩秋:以前我也不搞鉴定。谢先生以鉴定为终身职业,因为他搞鉴定,所以使我也有机会看到许多古书画。大概从1993年开始,书画投资收藏拍卖时兴起来,许多人来问画的真假。自己如果不弄清怎么对人家讲呢?所以我就关心起鉴定,并做了一些研究工作。

鉴定的基础 重视感性认识

记者:您是画家,您认为画家搞鉴定有什么优势?

陈佩秋:其实,在书画鉴定中,感性认识很重要。我由临画而熟悉了历朝历代画家的用笔习惯,以及墨色、款识、著录,甚至绢的织造方式以及时间空间对它的影响。

谢稚柳当初搞鉴定,最早的动机并不是为了当“鉴定家”,而是为了画好画。因此他刻苦研究古人是“怎么画”的。结果,通过对古人“怎么画”的研究,一方面将古人的经验成功地借鉴到了自己的创作实践中,另一方面也提高了对古人作品真伪鉴定的眼力。所以,我认为,搞鉴定的人要懂得笔墨,会画几笔,就有感性认识。

不懂绘画,不熟悉画家的风格和用笔特点,有时就会上当受骗。谢先生在1949年画过一幅画,在去世前两年从箱子里翻出来,发现还可以,只是当初还没有画完。他想裱成手卷。可画上的屏风是空白的,想自己补画,但是年纪大了,眼力差了。陆俨少知道了,对谢先生说,你眼力差补不了,就请刘旦宅去补。后来刘旦宅补画了屏风,在上面画了山水。如果不熟悉谢先生和刘旦宅的绘画风格,就会上当,甚至无端怀疑谢先生的绘画风格发生了变化。鉴定古代的绘画,由于历史悠久,许多事情又没有文字记载,因此特别要小心谨慎才不会弄错。

搞鉴定的人弄弄画有好处。有一次博物馆让我去看一张赵孟的画。他们对我说,画看过了,图章对的、款对的。画面上画了一只马头,一个人牵着马,我一看构图就觉得有问题。有哪个画家会这样来构图的?那张画只是将赵孟頫的《浴马图》原作翻个身来做的假。

鉴定的前提 必须看懂画作

记者:鉴定是一门学问,需要百家争鸣,需要在争论中得出真理。现在的问题在于,门户之见、学术派别之见使我们的学术研究环境并不那么纯洁。有一次,媒体透露张大千和谢稚柳先生生前对董源的画提出质疑,您呼吁几大博物馆举行研讨会。但中国画界有的只是沉默和私底下的牢骚,没有公开的反应,这是可怕的。敢于劳己心智,求索真谛,是一种责任感。

陈佩秋:当然,我自己的水平有限。我是画画的,也接触和研究古画。几十年来,我的实践告诉我,要识别古画的真伪,必须先看懂它们。看懂不是简单的事。中国历史漫长,画家众多,谁敢说他能弄得清晋唐五代宋元明清所有代表作家作品的真伪问题?这样的专家是不存在的。

记者:记得谢稚柳先生曾经说过他的“鉴定之道”。他说,鉴定的确如同“交朋友”,一回生,两回熟。所见到的画要如同见到老朋友,相熟的老朋友是决不会认错的。正像《红楼梦》里写王熙凤出场,人未到笑声先到。在荣宁府里,大家都熟悉她的脾性,不会弄错人。我还听说一个故事,上海博物馆有一张元代赵孟頫的《洞庭东山图》,因为他所画的是自然风景,而不是典章文物。不能用图式的考订方法来考证。同时,由于赵氏作品面目多样,在被认定为“标准器”的几种面目中,也找不到类似风格。因此,有不少鉴定家认为是赵题的元画。但谢先生反问一句:“除了赵孟頫 ,元代有哪一个画家能画到这样的水平?”于是作了赵画的定论。这让我们看到谢先生作为权威的一面。因为他胸中有赵,才能斩钉截铁地下定论。

陈佩秋:鉴定就是要熟悉画家和他的作品,熟悉画家所处的时代及时代风格。

记者:鉴定中还有一种现象比较普遍,那就是“双胞案”现象,张大千画真伪风波就是因为有人说它是“双胞案”,惹了祸。对于“双胞胎”,一般的鉴定家认为要么一真一伪,要么两本皆伪,真本另在别处,而不可能两本皆真。您怎样看这个问题?

陈佩秋:有个例子。过去上海博物馆藏有一件南宋张即之的书法横卷,后来发现,辽宁博物馆也有同样的一个本子,书写的文字内容一样。当时北方的鉴定家对两本孰真孰假产生了怀疑,认为上博的一本有问题。于是上博的专家拿了两本的照片,找谢稚柳一同校对研究。核对后,两本笔法一致,有些字迹上博一本写得好,又有些字迹辽博一本写得好。因此北方专家同意了两本都是真迹的结论。再如,台北故宫博物院藏王蒙的《花溪渔隐图》有三件之多,请了旅居美国的鉴定权威王已迁鉴定,结果王认为其中的两轴皆是真品。我也去观赏了这两件王蒙的作品。笔法确实一个样,此又一例双胞胎案。再如谢稚柳过去开画展,一张兰州写生的《冬果花》,被重订了五张之多。以上事例,如不是亲身经历,只凭闭门想象是得不出正确答案的。

鉴定的方法 综合各家所长

记者:在中国鉴定界,鉴定方法有多种。有的讲究看画作本身的艺术风格,有的注重考据,也有的将两者结合。您怎么看待这个问题?

陈佩秋:任何一个鉴定家、任何一种鉴定的方法都有它的局限性。所以,对待一些复杂的对象,不能单一化,不能简单化,而要综合各种方法,综合各家见识。科班的鉴定专家,当然有他们的长处,但客串的“票友”中,事实上也有不少颇具眼力的人。特别是今天艺术品市场热起来以后,社会上的收藏家和从事鉴定的“票友”越来越多,对于他们的意见,也是值得专家们倾听的。

鉴定一定要本着实事求是的学术作风,才能得出合理的结论。现在鉴定界有一种“半卷”或“半尺”的说法,意思是有的鉴定家对于一幅画,只要打开半卷或半尺,便能立判真伪,这是他眼力高的表现。所谓半卷、半尺定真伪,诚然有之,如作伪的程度比较低,毫无水平,打开半卷半尺,一望就能辨认是假;真画十分“开门”,打开半卷半尺,也确能辨认是真。但也仅限于看过的半卷半尺之内。有例为证,当年,谢稚柳随张大千去敦煌临摹壁画,某一天,谢稚柳清晨起来,见老友大千已在伏案作画。谢稚柳问他在画什么?张大千回答:“把画加加长。”原来他把石涛小挂幅从中断开,添加可观的一段,于是变成了大挂轴。此画如果只打开半尺,一望知是石涛真迹,而中间的那一大块又怎么知道不是石涛的呢?碰见高明的作伪者,细心辨认还怕走了眼,何况掉以轻心只看半尺?我以为这半卷半尺的自大做法,如在鉴定界推广是弊大于利的。

鉴定的条件 今人优于古人

记者:张大千作假画现在变成了文人逸事。据说,在大千的藏品中,以石涛的作品最丰。40年代初,张大千收藏的石涛作品就有上百幅。他曾请篆刻家方介堪刻“大千居士供养百石之一”的印章,专为铃印石涛真迹之用。张大千晚年曾对友人说,他收藏石涛真迹最多时约500幅。美国的傅申先生在《大千与石涛》中说:“大千是见过和收藏石涛画迹最多的鉴藏家。这绝对不是夸张之词,像他这样的人不要说当世无双,以后也不可能有。”傅先生还称大千为“今之石涛”、“石涛在世”。

今天,艺术品的鉴定工作比以往任何时期都来得火热。由于书画艺术品市场的兴起,伴随而来的就是书画的真伪问题。书画赝品,不仅是一个现实问题,而且是一个历史现象。我听一些朋友说,现在仿冒知名画家作品,已经有了专业队伍。有的人专门画画家的山,有的专门画水,有的专门补人物,当然还有的专练某一画家的字,在伪作上落款题诗。另外,图章已经不是问题了,用并不先进的制版技术就可以制作出与原印几乎一模一样的印章来。因此,书画真伪的鉴定也变得越来越困难。

陈佩秋:尽管作伪的条件,今人优于古人,但鉴定的条件,其实也是今人优于古人。

科技手段运用于作伪,主要是制版章、幻灯、复印机、电脑、拷贝放大等,而具体的书写、绘制,还是要人来完成的,是科技所代替不了的。另一方面,对于鉴定者来说,今人所能见到的实物,肯定要比古人多得多。不仅海内外的博物馆收藏品多有公开的陈列出版,而彩色制版印刷的水平也越来越高,相比于古代的所谓“下真迹一等”,更加接近于原作的风貌。这样的条件不知要比古人好上几十倍几百倍。你想,在古代,即使董其昌,也只能看到有限的几家私家的部分藏品,至于公家的藏品,则是秘藏在大内之中的。在民国,有了珂罗版、黑白照相版的画册印刷,又怎能比得上高科技的彩印和放大画册,尤其是日本二玄社的精美原大复制品,还有上海博物馆在2003年和2005年出版的两大本中国古代作品画册。所以,面对越来越高明的作伪,也不必畏惧,而对于古代的、包括今天的老一辈鉴定家,也不必迷信。别人我不敢说,即以谢稚柳而言,今天16册的台北《故宫藏画大系》、波斯顿博物馆藏品的放大画页以及二玄社印的《赵干江行初雪》,他便没能见到。相信今后的条件,对于从事鉴定工作的人,将会越来越有利,关键是要求鉴定工作者加强主观的努力和敬业精神。

作者:张立行

编辑:赵征南

责任编辑:刘栋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。