▲郭兰英近照。(均受访者供图)

有些声音,历经时光变迁却永不褪色。2019年央视的元宵晚会上,九十高龄的郭兰英压轴献唱《我的祖国》,当熟悉的旋律再次响起,观众席上爆发出雷鸣般的掌声,会堂里众人齐歌,仿佛回到了以往的峥嵘岁月。

歌声牵动中国人的集体回忆。舞台中央的郭兰英穿着红色礼服,梳着利落短发,神态沉稳,唱到动情处仍高举拳头,瞪大双眼,虽然动作徐缓,但歌声中的豪迈之情丝毫未减。有观众在网上留言:“郭兰英奶奶能来真是个惊喜!她只要往那一站,哪怕不唱,都让人感动到想落泪。”

无论在艺术界还是民间, “郭兰英”三字有着相当的亲和力。上至百岁老人,下至三五岁幼童,郭兰英“白金质地”般的歌喉感染了好几代人,几乎人人都能哼唱她的歌曲,道出一两个她演过的歌剧角色。除了自身炉火纯青的技艺外,郭兰英的歌跨越了解放战争、新中国成立等一系列历史节点,成了新中国波澜壮阔历史的生动记录,更唱出了这段历史中人们的欢乐、疾苦、理想与爱憎,因而升华成了整个国家的记忆。而郭兰英的人生,也如一首跌宕起伏的歌曲,那些或铿锵或婉转的音符,让蒙尘的画面再度起舞,重温一个忠于艺术、正直刚强的老艺术家的一生。

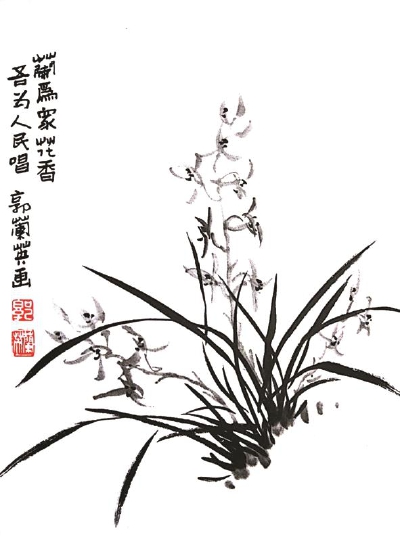

▲◆郭兰英画兰寄语:兰为众花香,吾为人民唱。

【人物档案】

郭兰英,1930年出生于山西平遥,我国著名女高音歌唱家、晋剧表演艺术家、歌剧表演艺术家、民族声乐教育家,我国民族声乐的开创者、代表者、传承者。1946年在张家口加入华北联合大学文工团学习并演出,1947年出演《夫妻识字》《王大娘赶集》等秧歌剧,同年饰演《白毛女》中的“喜儿”,开启民族新歌剧的表演事业。1949年赴匈牙利参加第二届世界青年与学生联欢节,演唱的《妇女自由歌》为新中国赢得一块有分量的奖牌。1956年为电影《上甘岭》配唱插曲《我的祖国》,成为民众最喜爱且流传最广泛的歌曲之一。其它代表曲目还包括《南泥湾》《翻身道情》《绣金匾》《人说山西好风光》。在民族新歌剧方面,郭兰英主演了《白毛女》《刘胡兰》《小二黑结婚》《窦娥冤》等一系列剧目,塑造了无数生动的艺术形象,为新歌剧表演体系的建立立下了定鼎之功。

1949年新中国成立后,郭兰英先后在中央戏剧学院附属歌舞剧院、中央实验歌剧院、中国歌剧舞剧院担任主要演员;并担任中国文联第四届全国委员,中国音协第二、三届理事。1981年到中国音乐学院任教,1986年担任郭兰英艺术学校校长。1989年获首届中国“金唱片奖”,2005年获首届中国电影音乐特别贡献奖,2009年获第7届中国音乐金钟奖终身成就奖,2010年在第一届“金葵花”中国歌剧艺术成就大典上荣膺“歌剧表演艺术终身成就奖”。

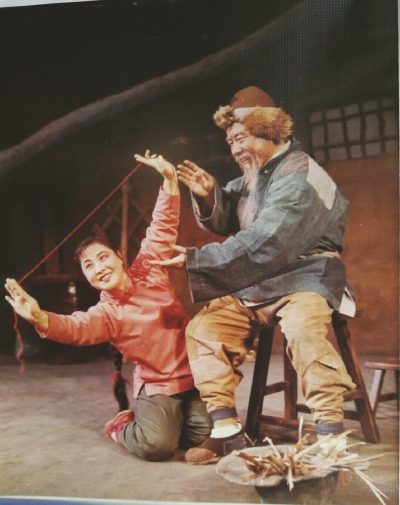

▲◆郭兰英早年演出照。

从旧名伶到“白毛女”

“宁卖二斗红高粱,也要听郭兰英唱一唱”——早在13岁那年,郭兰英就成了同德戏院的头牌,成为蜚声太原、张家口两地的晋剧演员。

1930年,郭兰英出生在山西省平遥县香乐村一户贫苦农家,是家里唯一的女儿。刚出生没多久的她,因为吃不到母亲的奶而奄奄一息,被放到了林子里,幸亏被姑姑抱回才捡了条命;4岁那年,家里实在揭不开锅,母亲便把郭兰英送去学戏,想着唱戏能“吃百家饭”,就可以“保住命”。

从一开始跑龙套、扮丫鬟彩女,给师姐们递小茶壶、毛巾到演垫场的“帽儿戏”、登上戏园子的广告牌,演“靠轴儿戏”再到张家口一炮而红,小小的郭兰英一路摸爬滚打、苦练自修,个中苦辛全埋在肚里,华丽的戏服里装着内敛、坚毅的人格。“要想人前夺翠,必须背后受罪”。为了早日成角熬出头,郭兰英咬紧牙关,发愤苦练。北方冬天的早晨,寒风凛冽,郭兰英每天去海子边,照师傅的要求伏在冰面上练声,即便下着雪也要张大嘴巴,直到把坚硬的冰哈出一个洞来。一天各种功夫练下来,睡觉时还不得消停,头得枕着一条腿睡,后半夜再搬下那条已没有知觉的腿,换另一条枕上去。

旧时的张家口是晋商云集之地,山西梆子艺人纷纷来此献艺授徒,堪称“晋剧的第二故乡”。1943年,郭兰英刚来此便一炮打响——她外形甜美、嗓音洪亮、咬字清晰,唱起戏来丝丝入扣,三年下来,场场戏都是满园,后排的人恨不能扒开细细的人缝,甚至爬到树上去,只为一睹郭兰英的神采。时隔40多年后,郭兰英又一次到张家口演出,还有老人认出她就是当年最受张家口人喜爱的名伶,亲切地唤她“兰英子”。

1945年9月,日寇投降之后,华北联合大学文工团随部开进张家口,他们带来的新歌剧《白毛女》引起了轰动。早就对“歌剧”好奇不已的郭兰英坐不住了,趁着演出的空当跑去看《白毛女》,戏结束时,她已哭成了泪人。

“旧社会使人变成鬼,新社会把鬼变成人”——受到《白毛女》的刺激,郭兰英撕毁了当年与戏班签的学艺契约,扔掉了昂贵的旧行头,拿了个包袱,在枪炮声中去追赶刚从张家口撤走的华北联大文工团。她下决心不再任人打骂、不再做戏班子的“摇钱树”,而要做一个扬眉吐气的新人、革命的文艺战士。

到文工团第一天,郭兰英便走到团长面前鞠了一躬:“首长,我参加革命就是要演《白毛女》,让我演喜儿吧!”之后她留意文工团每一场《白毛女》的演出,一路看一路学,把喜儿的曲调、唱词、对白都熟记于心。1948年,文工团来到石家庄,《白毛女》的女主演因怀孕无法登台。郭兰英找到已急得团团转的舒强导演,自告奋勇去“救场子”。

“北风那个吹,雪花那个飘……”郭兰英甜甜的、几乎不带杂质的声音一出口就“拿”住了观众,凭着在戏班练就的过硬功夫,她氤氲而出的丹田气托着高亢的声音扶摇直上,喜儿的遭遇令观众怒从中来。唱到最后一幕的斗争会,想到自己在戏班所受的屈辱磨难,郭兰英一度泣不成声,直到舒强一个劲儿地在侧幕喊:“兰英,这是演戏!是演戏啊!”郭兰英才冷静下来,唱起“我有仇来我有怨”。就这样,把近5个小时的《白毛女》演了下来。

戏结束后,舒强含泪抱着她:“孩子,好啊!好啊!从今往后,要好好努力,把喜儿这个角色好好琢磨。为什么你唱不下去,我能理解,喜儿的戏就是写你的生活的。”

自石家庄的演出之后,郭兰英名字便和新歌剧《白毛女》绑在了一起。每一次如琢如磨的排演,郭兰英的艺术风格与《白毛女》都更加深入人心。上百场《白毛女》演下来,上千万次的扑、跌、滚、跪,早已把她的膝关节磨得变了形,她却满不在乎。这部常演不衰的歌剧让郭兰英在精神上脱胎换骨,也是她将戏曲程式融入歌剧表演的代表剧目,在贯通古今中赋予新歌剧独树一帜的艺术魅力。

▲◆郭兰英演出照。

“兰为众花香,吾为人民唱”

“花篮的花儿香,听我来唱一唱……”就像这首传唱了60多年的《南泥湾》一样,郭兰英的歌总是不加雕饰、亲切自然,好似从田野里吹来的清风,又如墟里升起的烟火。乔羽曾写道:“无论郭兰英唱到哪里,哪里便成为了人民的聚会,‘音乐的节日’。”

有人说,什么歌一到郭兰英嘴里唱出来就有味、就好听;什么戏她一演,就同别人的不一样:“不管什么歌,郭兰英一唱就像盖上了戳儿,没人能超过她。”的确,郭兰英拥有一副无与伦比的好嗓子,她那两片声带像是“纯金属片一样干净透亮”,几乎没有瑕疵和杂质。本着过硬的戏曲功底,郭兰英唱起歌来咬字清晰、高低自如,表演起来更是身形灵活、惟妙惟肖,这些都造就了她浑然一体的“味儿”。郭兰英为每个字句都注入了真情,无论是歌颂祖国波澜壮阔的山河,还是黄土地上的人生,她的作品始终浸透着韧性与希望,击打着观众的情感尖锐点,在人民群众间流传不衰。

1956年,长春电影制片厂拍摄电影《上甘岭》,再现抗美援朝战争中可歌可泣的上甘岭战役。主要摄制镜头完成后,导演沙蒙找来词作家乔羽写作电影插曲,后者踟蹰良久,突然想到一次去江西坐轮渡过长江的场景,抽身返屋,挥笔写就歌词。沙蒙拿着歌词去找作曲家刘炽,告诉他:“我希望这支歌随电影的演出传唱全国,而且家喻户晓、妇孺皆知、经久不衰。”刘炽看到歌词,立马闭门谢客,关在屋里谱了唱、唱了谱,差不多20天后递出了曲子。

歌有了,谁来唱呢?沙蒙等人找了许多擅长民歌的知名歌唱家,但统统不满意。这时乔羽提议到:“郭兰英再合适不过了,你们怎么不请她唱呢?”

郭兰英到了现场,越唱越觉得这首歌好,歌词抓人。等唱到“这是强大的祖国”时,她已不自觉地瞪大了眼睛……一曲终了,在场的人无不拍手叫好,有些人甚至湿了眼睛。第二天,中央人民广播电台便向全国播放了这首歌。从此,郭兰英那“一条大河波浪宽”的歌声回荡在神州大地。碧波荡漾、江帆点点的画面成了几代人对祖国永恒不灭的集体记忆。

事实上,郭兰英选歌十分“挑剔”。有多少人愿意为她写歌啊,但很多时候,曲谱递过来,她都遗憾地表示不合适。她从不演唱那些自己认为逃避现实、无病呻吟的歌;而那些反映大众心声的歌,有时冒着危险也要把它们唱出来。

1976年,周恩来总理逝世,举国悲恸。周总理生前对郭兰英非常关心,是她艺术上的“伯乐”和此生最敬重的人之一。顶着“四人帮”的政治高压,郭兰英找到作曲家吕远,请他写一首怀念周总理的歌,自己则表示“一定要唱,杀头也要唱”。

在庆祝粉碎“四人帮”胜利的文艺晚会上,郭兰英和乐队商量:“当我唱到《绣金匾》中的‘三绣’时,请你们把节奏慢下来,能慢到什么程度就慢到什么程度。”等演唱时,郭兰英把原词的“三绣解放军……”改成了“三绣周总理,人民的好总理,鞠躬尽瘁为人民,我们热爱您”。观众起初纳闷节奏怎么慢了下来,等郭兰英那抑制不住带着哭腔的“三绣周总理”刚一唱出口,台下哗然,紧接着就爆发出狂风暴雨般的掌声。等快结尾时,台上的人已泣不成声,台下的观众也早已泪流满面。

“永远把观众当成最可敬的人。”郭兰英一直这样教导后学晚辈。从艺80多年来,她不光在灯光璀璨的剧场演出,也曾在火车站、工地、伙房、医院和战士驻扎的海岛、边关为大伙儿歌唱……无论面对的是上千观众,还是两个战士、一位炊事员,她都要让他们看得清楚、听得明白,字字渗进他们的心田。

1973年,刚从“牛棚”归来的郭兰英去看望自己的国画老师——同样离开“牛棚”不久的李苦禅先生。后者感慨之余,欣然命笔,画了三株狂舞的墨兰,题为“兰为王者香”,赠与郭兰英。

后来,郭兰英又提笔加上一句“吾为人民唱”,既是自勉,也成了她一生写照。

▲◆郭兰英正在教学。

“我愿做一颗铺路石”

2017年4月,88岁的郭兰英从广州飞到北京,应邀给中国音乐学院的学生上课。在健翔桥外的中国音乐学院,她一见到学生,便问:“你们学过戏曲没有?”听说大部分学生都没学过,她有些着急:“民族歌剧演员要有戏曲功底。你们和领导商量商量,能不能开这样的课?”

自1982年退隐舞台后,郭兰英便一头扎入民族歌剧的教学与传承事业之中。1986年,在老伴的支持下,她放弃在北京的优渥生活和大大小小的名头,揣着所有积蓄到冼星海的家乡——广东番禺创办了“广东省民族民间艺术专科学校”(后改为“郭兰英艺术学校”)。在杂草丛生的飞鹅岭上,老两口住草棚、搭驴灶,带着志愿者搬石块、垒石板、铺路面……硬是把原来的破旧农场变成了焕然一新的教学楼。郭兰英在担任校长的同时还执教声乐系的课,每天早上都带着学生一起练功,任何学生“偷懒”都瞒不过她的眼睛。

“一向年光有限身”——又是几十年过去,郭兰英一点没减她的“严厉”,更增了几分急迫。在中国音乐学院的教学现场,她巴不得在短短的课程里把毕生所学全掏出来,让后辈悉数拿去。

“咬字吐词,每个字都要‘啃’住喽!”

“唱就是说。观众不是听你的声音,而是内容。每一个字都要像铁锤一样砸出去!”

或许,意识到自己的口气有些严厉,她又语重心长地说道:“你表达不好,我不怪你。你要学我,就实实在在地学。我不会骗你,因为我不能骗我的学生。你学得不好,我不饶你。今天我饶了你,明天观众饶不了我,一样也饶不了你……”

当初指导学生排《白毛女》,她也不顾年事已高,一遍又一遍地示范“喜儿”逃跑的那场戏,一遍又一遍摔倒在地又爬起,累得满头大汗,令学生感动不已。

从舞台到讲台,一字之差,个中甘苦只有郭兰英自己能体会。她记得在一次人代会上,周总理问她:“兰英啊,你现在还能唱还能演,将来年岁大了之后干什么啊?想过没有?”

当时郭兰英的事业正如日中天,她没有想过这个问题。等到“文革”结束,年纪渐大后,她恍然大悟:“总理是希望我们后继有人,光大并发扬民族的艺术事业呀!”

上世纪五六十年代,国内曾出现歌剧唱法的“土”“洋”之争,有些人认为民族唱法“不科学”。1963年,郭兰英的一场独唱音乐会让大家心悦诚服:“民族声乐唱法不仅是科学的,而且是要花大力气学的。”面对西方潮流、流行音乐的强势兴起与民族声乐的日渐式微,郭兰英忧心忡忡,决心要将民族声乐的传承作为己任。有人觉得她太过理想主义,但这理想主义背后更有着锲而不舍的实干精神:郭兰英的学校已为民族歌剧舞台培养出一批又一批新生力量,让民族歌剧艺术光芒永续。

“我从事新歌剧事业几十年。”郭兰英说,“我要把最后的精力拿出来,献给毕生热爱的新歌剧,完成周总理交给我的任务,把自己的艺术实践经验总结出来,传给后人。我愿做一颗铺路的石子,让新一辈的人踏着它一步步走下去。”

记者手记

心若兰兮终不移

闲暇之余的郭兰英,或品茗、或赏诗、或画虎、或描兰。她笔下的兰花,质朴文静,淡雅高洁,而她本人,又何尝不像这山中高士,泰而不骄,待人如沐春风;看似身形娇小,却柔而不弱,一颗素心在苦难中磨砺未改。饱尝苦难的她似乎对人性中的善良和友情愈发感激,对物质名利有置之度外的达观,但求不愧本心。

在“郭兰英艺术生涯60周年纪念活动”上,她展示了一幅幅边边角角已经破损的演出照。那是“文革”中她遭受批斗的日子里,一个老人在扫垃圾时捡起来的,并找机会送还给了照片的主人。郭兰英至今也没找到这位好心的老人,但她一直铭记这件事,借晚会之机,给老人深深鞠了一躬。

在艺术上,郭兰英是出了名的严苛,如果乐队中哪个乐器的音符奏错,她都能听出来并立马严声纠正。曾经为她伴奏的人都说:“郭兰英老师为了演出,毫不客气,十分严厉,大家甚至都有些怕她,但我们又最喜欢为她伴奏,只要她一上场,大家就来劲。”

在舞台下,她却谦虚低调,待人宽厚、真诚。她的学生回忆,老师就像照顾孩子一样照顾大家。有一次,一名学生排练时扭伤了坐骨神经,躺在床上无法自理。郭兰英到处为她找药,还把学生接到自己家里,为她擦洗身体。

郭兰英不仅给我们留下宝贵的艺术成就,更书写了真正的“艺德”二字。

作者:本报驻京记者 彭丹

编辑:赵征南

责任编辑:王星

*文汇独家稿件,转载请注明出处。