▲唐寅《王文恪出山图》局部

过云楼收藏名闻天下,其书画是怎样来的?通读《过云楼日记》《过云楼家书》《顾承信札》及过云楼友朋信札等档案文献,可获知这样的信息:大部分是通过购买得来,小部分是交换所得。其中清代无锡籍书画家秦缃业与顾文彬的书画交易颇为频繁,尤以唐寅《王文恪出山图》(以下简称《出山图》)的交易经过特别曲折有趣。

秦缃业出场

同治九年(1870)三月,顾文彬进京等待起复,至十月二十日接到补授宁绍台道缺的“任命书”,一个月后即动身离京回苏。十二月十七日,顾文彬路过黄埠墩,这是位于无锡古运河中的一个小岛,因春申君黄歇曾在此疏治芙蓉湖而得名。墩为圆形,面积二百二十平方米,用石砌驳岸,四面环水,风景绝佳,是南来北往的必经之地。十多年前,顾文彬曾到过此地。这次南归,他心情更是愉快,遂停舟一游。曾毁于太平天国运动的黄埠墩由李鸿章集资重建,如今“飞阁临丹,视昔年更胜。楼上供奉康乾两朝宸翰,遍皆李中堂补录,此外楹联甚多,颇有佳者”,顾文彬在当天的日记中对此称赞不已。他还特地抄录了秦缃业所撰的楹联:“两水中分孤屿白,四山回望一楼青”。这是秦缃业第一次出现在顾氏的日记中。同治十年正月,顾文彬就任宁绍台道后,秦缃业开始频频出现在他的日记和家书中。顾文彬与秦缃业作为同在浙江为官的江苏老乡,又为书画同道,交往颇为密切。为了这幅《出山图》,两人斗智斗勇,既维护各自的利益和诉求,又不影响同僚、朋友情谊,读来令人忍俊不禁。

秦缃业(1813—1883),字应华,号澹如,能书善画,并爱好收藏书画。道光二十六年(1846)副贡,官至浙江盐运使,后托病而归,不久过世。同治十年正月二十七日,顾文彬在苏州过完新年就赴杭州,向浙江巡抚杨昌濬等领导报到,并与一班同僚相识相见,又开始到处拜客,正月三十日始与秦缃业见面。紧接着两人经常碰头,如在余姚人郑兰、苏州人吴艾生及秦缃业做东的饭局上相聚,又一起到梁敬叔家共赏书画。二月初十,顾文彬到秦缃业家中,刚好有一位姓倪的人送阅书画,“绝无佳品,只携归铜器一件、古钱数枚”。三天后,顾文彬到秦缃业处辞行赴宁波就职,从此开始他们的书信往来与书画交易。

同治十一年,远在苏州的顾承写信给顾文彬:“见澹如新得六如为王文恪写《出山图》卷,是皖人携至杭州,被澹老六十金买去,即是当日鲍氏后人携苏求售,兰坡还三百千者,今竟为澹老得之,书画之缘,其有定数不浅。”鲍氏即鲍约亭,安徽富商,喜爱收藏。顾文彬得知消息,遂于同治十二年正月进省城向上级及同僚拜年之际,于十四日拜访秦缃业,“观其所藏十余种,以王叔明《西园图》小立轴、唐六如《王文恪出山图》卷、王孟端《惠山图》卷为最”。王叔明指“元四家”之一的王蒙(字叔明,号黄鹤山樵、香光居士),王孟端指明初大画家王绂(字孟端,号友石生,别号九龙山人),而唐六如即唐寅。虽然顾氏已收藏多幅唐寅的作品,但《出山图》令其爱不释手,十六日他致信顾承:“在省数日,忙碌异常,仅于秦澹如寓中观其收藏数件……《出山图》即昔年所见,的是精品。”然而他对《出山图》尺幅不大表示遗憾,在当月二十三日的信中说:“六如《出山图》果然精品,然长只二尺许,似尚不及《黄茅小景》也。”有意思的是,过了几个月他又否定自己的观点,说:“画之精与不精,岂以大小为断哉?”

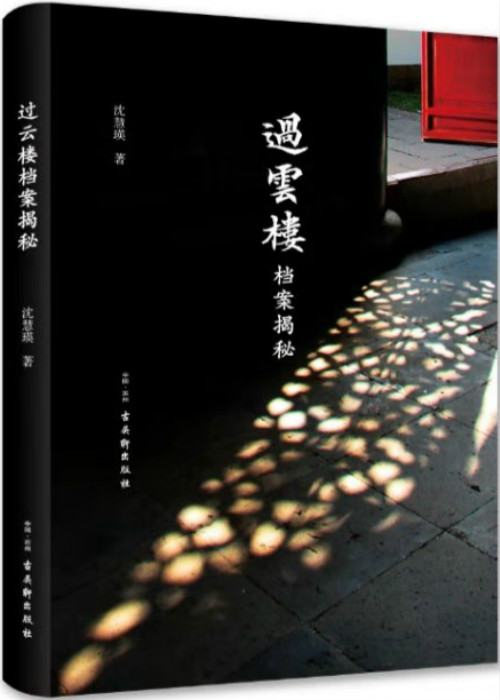

《过云楼档案揭秘》

沈慧瑛著

古吴轩出版社出版

“图谋”《出山图》

自同治十二年七月二十一日,顾文彬作为浙江省秋闱提调来到杭州,入住提调公寓,至九月二十五日离开,整整两个多月的时间,他都待在杭州,既参与考场事情,又与秦缃业频繁相见,这是他们相处最长的一段时光。其实,顾文彬内心非常不愿意担任提调,究其原因主要是担心收入减少,因为看中宁绍台道这个肥缺的人实在太多,他害怕上级临时派人充任其职。当他从秦缃业信中知道上级领导有意让他做“秋闱提调”的消息时,立即到杭州面见杨中丞,希望考虑其他人选,但杨领导很有一套说辞,说:“汝在湖北充过两次提调,乃是熟手,必须帮我办理。”按照当时的规矩,出任秋闱提调的人必须是科甲出身,且担任实职,而符合条件的只有三人,一人生病,一人有事,顾文彬不得不服从安排。值得安慰的是,他可以带官印进省,一切公事令府中代行,并不另派人员。换言之,上缴完规定的“国税”,多余的钱仍由顾文彬支配。在杭州的两月,顾文彬与秦缃业既为工作忙碌,又在一起吃饭散心、鉴赏书画,顾文彬更是通过秦缃业的牵线搭桥得到不少珍品。

秦缃业将嘉兴张姓古董商介绍给顾文彬,并出示“唐六如湖山清晓巨卷”(即下文所提《春晓图》),“实价一百六十元,高一尺三寸左右,长一丈五尺左右,惜是绢本”。过云楼向来只收纸本,不收绢本,因绢本易破损,难于保存。但这幅画却让顾文彬心动了,他对顾承说:“就画而论,所见六如,此为第一。如此巨卷,几无隙地,其认真可知,浑厚中仍饶明秀。石法北宗,余皆参用南宗,决非东村所能捉刀。澹如还过八十元,前途不允,只得让与我看,则其心爱可知也。此卷虽绢本,然亦不可失,购

得之后,意欲与澹如婉商,交易其《出山图》。”这是顾文彬首次提到自己“看中”秦氏收藏的《出山图》。有意思的是,顾文彬不仅看中了《出山图》,而且对秦缃业所藏的另一幅王原祁(号麓台)的作品也“虎视眈眈”,“至麓台册即欲设法,亦当在此卷后也”。

七月三十日,顾文彬在日记中写道:“唐六如《春晓图》售主也,又持黄石斋的《草书讲业》册一本,共还价一百四十元。”对唐寅的这幅《春晓图》是否是真迹,顾文彬父子各执一词,展开讨论,顾承存有疑问,顾文彬在八月初一的复信中肯定儿子的眼光:“汝以为六如潇洒之人,未必肯如此认真,所论极是。然款字甚佳,或者请人捉刀而自题耶?后有邵僧弥题词,题名‘六如春晓图’,并非两来船也,今以百元得之,倘能与澹如交易《出山图》固妙,否则待价而沽,决不吃亏也。”九月二十一日,顾文彬的收获可以用“惊人”两字描述,日记里出现了恽寿平、张学曾(字尔唯)、髡残(号石溪)、杜琼(人称东原先生)等十八位名家的字、号及其作品。“共购得恽南田花卉山水合册,张尔唯书画册、石溪山水册……杜 东原《南村十 景》册”,共花费九百四十四元。刚到手的东西,还没有捂热,顾文彬就开始和秦缃业交换藏品,“以旧藏王麓台《云山》卷及新得陈惟允轴、汪舟次字册与秦澹翁易得王麓台山水册、赵仲穆马卷”。只是秦缃业的王原祁山水册还在其外甥张雨生手中,承诺于十月寄来。在当天的日记中,顾文彬写下这样的文字:“澹翁尚欲以所藏唐六如画《王文恪出山图》卷易余新得之杜东原册,余许以姑俟异日。”

由此可推断,顾文彬的计划是以唐卷易唐卷,可秦缃业没有答应他的提议,而是提出以唐卷易杜册——也可能顾文彬一直没有提出交换的想法,而是秦缃业先提出的。顾文彬对杜琼的《南村十景》册很看重,尚不肯轻易出手。《出山图》的交易谈判刚拉开序幕就矛盾重重。

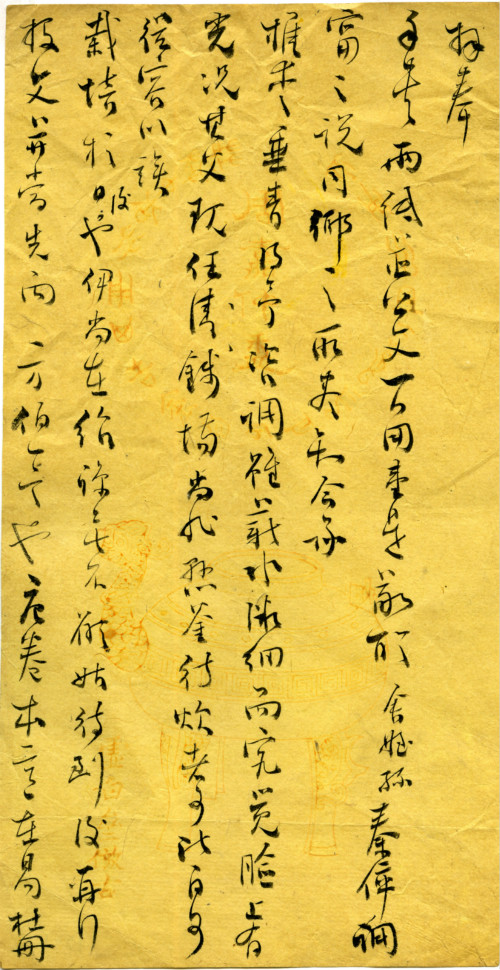

▲秦缃业手札

收购《风木图》

顾文彬没有获得心心念念的《出山图》,但有了意外的收获。在秦缃业的介绍下,顾文彬认识了其外甥张雨生,并得知张雨生手上有唐寅的《风木图》,而这幅《风木图》也是顾文彬父子一直想得到的,之前还曾托常熟的曾伯伟打听。张雨生 开价二百元,顾 家曾买过张家所藏王原祁的作品,因此顾 文 彬 与顾 承 相 商:“倘 肯 将 前 得 伊 家 之 麓台 卷 还 他,情愿 抵 去一百二十元,只须找伊八十元……我思鱼与熊掌皆我所欲,不如与他二百元为是。”他要求张雨生将此画寄到杭州,等他“出闱”后再与之成交。秦缃业也在信中提到张雨生“画宗烟客,祖孙犹惓惓于前售之麓台卷”,言下之意,张家希望取回此卷。但顾氏父子怎会将到手的珍品再拱手相让呢,顾承以“万不可舍”来表达对此卷的珍爱,且也不太愿意出二百元购买《风木图》。顾承的想法引起顾文彬的不悦,他于八月初三的家书中拿出父亲的威严:“风木卷依他所索之价,一文不减,有何不成?要汝斟酌者,应否还其麓台卷耳!”顾文彬父子最后商定以二百元购《风木图》。

九月初六,秦缃业致信顾文彬,说张雨生的唐卷《风木图》“昨始寄到。雨生意在购王卷,而观乃兄萼生来信以当时售价甚廉,只贴八十番,以为太少,颇怨其弟,姑俟三世兄到后再商寄可也”。言下之意,张家对这桩交易并不完全满意,也说明等顾承到杭后再一起商定。顾文彬父子私下也积极讨论,他们约定,如果张雨生再提赎回麓台卷之事,就推托此画已被李鸿裔要去了,不在他们手上。顾文彬曾嘱咐儿子:“此卷既不肯还他,或择麓台之中下驷带几件来,以为搪塞地步。”至九月初七,顾承到杭州,也搬进贡院入住,两天后顾文彬终于以二百元之价得到《风木图》,并保住了麓台卷,他在日记中记上一笔,并说明这是常熟张氏之物,通过秦缃业“和会得之”,内心对秦氏充满感激。

书画鉴赏与买卖成为顾文彬与秦缃业共同热衷的事情,后者热心为前者介绍其他名家字画。顾文彬于八月二十八日的日记中写道:“澹如经手送 来之物,得其顾文康《岁寒三友》卷,廿五元;顾云屋《丹山图》,四十元;明人诗翰册,八元。退还者,俞紫芝字册,文氏书札册。”顾文康即顾鼎臣,顾云屋即顾琳。十一月初四,与秦缃业交换所得的麓台册页也由苏州送到宁波,顾文彬以“精妙之至”赞叹此册,他致顾承的家书中掩不住当时的兴奋,说:“澹如所让麓台册,精妙之至,竟与烟客一样笔墨,审其落款,是同时手笔,并无先后之分。特画境前八页密,后二页略疏耳。”对麓台册页是否为王原祁在一段时间内完成的作品,秦缃业与顾文彬持不同观点,秦氏认为前八页是王原祁中年之作,后二页是其晚年的作品,顾氏对此百思不得其解,不知秦氏何来这样的观点。

虽然顾文彬得到了唐寅的《风木图》和秦氏所藏麓台册页及《黄茅小景》,但顾文彬像着了魔的孩子,一直盘算着《出山图》,尽管《黄茅小景》“精绝,然出山卷亦足相埒,倘能并得,则二美并矣”。顾文彬深知“过云楼收藏足称富有,我遇事皆存知足之念,惟于书画则贪多务得,此亦通人之蔽也”。可是秦缃业仍坚持以唐卷换杜册,始终没有松口。二人为这幅《出山图》开展了一场拉锯战。在这场拉锯战中,名家名作悉数登场,除了王原祁,清六家中的其余五位——王时敏(号烟客)、王鉴(字元照,人称王廉州)、王翚(字石谷)、吴历(字渔山)、恽寿平也频繁出现在顾、秦二人的信札中,其作品被收藏家作为讨价还价的砝码。

高手谈判忙

同治十三年正月,顾文彬写信告诉顾承:“秦澹如有信来,复申以杜易唐之前议,我仍权词答之,并告以新得《黄茅小景》,六研斋推为天下唐卷第一者,言外见得,既有此卷,则其他皆在可舍之列。伊是聪明人,或者会意,不复再申前说,亦未可知。倘若竟缠绕不休,只得以直告之,唐画已多,杜画甚少,故不愿交易。如唐卷肯售,竟以二百元购之,亦我之所愿,汝意以为何如?”从顾文彬的家书中,可以获知,他非常尊重顾承的意见,但为了获得心爱之物,也会一再表达自己的意愿,希望儿子理解并支持他。顾氏想着唐寅的《出山图》,秦缃业则看中杜琼的《南村十景》册,两人各有所爱,各有所图。显然,秦缃业没有达成自己的愿望,最后做了让步。顾文彬于三月初一致顾承的信中提到交换条件的变化:“澹如欲觅四王、恽、吴扇面,可于所藏中择数页携来,以备价买唐卷作为媵物。既不肯践以杜易唐之约,必于备价外佐他物以饵之。”

其实,秦缃业还看中上年九月二十一日顾氏收藏的王鉴的册页,三月初十顾文彬在家书中说:“前所得戴子余处之廉州册,澹如亦欲得之,前有信来,又径提及,此册甚精,断不能让。我家所藏廉州册,择其中驷,带一二本来,以备购买唐卷贴补之用。”秦缃业因为没有得到杜册,就不断提出自己的要求,而顾文彬因为要获得《出山图》,与儿子密切地讨论对策,并做出妥协:“连接澹如两信,唐卷又为香严叹赏,声价更增,幸尚可图。渠所要唐绢本卷已为香严购去,当以实告,作为罢论。渠所要廉州八页册,虽亦是精品,不应舍去,然再靳而不予,未免过于不恕。我意竟将此册予之,作价七十元,再加洋一百三十元,凑成二百之数,择下人来宁者,令其持册与洋,走内河送至杭州,将唐卷易归,所赠南田、石谷、麓台扇面,只算白贴,不能计较矣。”顾文彬在书画收藏上有个“冤家”,即他的好友李鸿裔。此君在书画方面出手阔绰,见李鸿裔瞩目自己看中的唐卷,顾文彬只得忍痛割爱廉州册,担心不抓住这次机会,《出山图》有朝一日“必为香严攫去”,到时后悔莫及。事隔四天,顾文彬又将前信中的意见重述一遍,征求顾承意见,并关照其抓紧时间。紧接着他连续发出两封家信,谈论此事,决定由三孙顾麟诰将廉州册带到浙江。然而秦缃业并不完全同意顾文彬的提议,除了廉州册外,他又明确提出新要求。五月初四,他致信顾文彬,“唐卷本意在易杜卷,不得已而及绢本一卷,亦聊以解嘲,且免外人以为求售图利耳”,并进一步提出希望顾文彬补偿其扇面之事,“弟所有扇面中尚少烟客、渔山,而廉州亦无其白面,如能拣选至精者三扇及廉州册,并贴以百番,弟必将六如卷奉上,而先来之扇,亦仅留两恽二王也。如以整部未便折散,而随便充数,则仍当奉璧,竟作罢论”。言下之意,所要扇面必须是精品,否则双方的协议就此中止。

顾文彬收到秦缃业的这封信有点小情绪,想不搭理他,但一想到《出山图》“究属精品,不忍决然舍去,况所求扇面尚不难照办”,于是嘱咐顾承,“汝择烟客、渔山、廉州扇面各一张,要好些的,此公眼光甚好,中下之驷不能将就,待其退回,徒多周折”。最终,秦缃业与顾文彬达成一致意见:三个扇面作价三十元,廉州册作价七十元,共一百元,再贴补一百元,即交易《出山图》。顾 文 彬 算了一笔 账,即使 加上之前送出的三个扇面,这桩 生意也并不算吃大亏。顾文彬认为他们的藏品中“烟客金面尚多,而渔山金面颇少”,便交代顾承“汝酌量择取,无金即白亦可”。五 月底,秦 缃 业又致信顾文彬,说自己想要“烟客、廉 州、渔山三便面,以便配成六大家,亦聊以解嘲意也”。秦缃业在信中表达了自己想集齐六大家扇面的心愿,流露出如果双方成交,他将以顾氏所贴经费购买其他作品的意向:“此间亦尚有九龙山人小卷、李太仆书画卷、沈恒吉山水轴可观,欲俟尊处津贴之百番以购之。”如果顾文彬不愿割爱王时敏、王鉴、吴历的扇面,那么他们的交易只得作罢。然而顾承回信说没有合适的渔山金面,向父亲请示如何操作。顾文彬有点心急了,告知最近书画行情,“故交之物”都在上涨,没有金面就用白面替代,但务必抓紧,他实在担心秦缃业也跟着行情讨价还价。

喜得《出山图》

同治十三年六月初一,顾文彬终于收到顾承从苏州寄来的扇面,立即派人将三个扇面和廉州册带往杭州,“与澹如交易,事之成否,未可知耳”。应该说,他的心里还有点不踏实,担心心思活络的秦缃业,再出什么“幺蛾子”。但到六月初四顾文彬接到上述那封秦缃业写于五月底的信件,表示要用顾氏所贴百元购取其他作品的话语时,他的心顿时放宽了不少,认为秦氏“意在肯售,谅不致再有中变”。至此,顾文彬、秦缃业都向对方开出条件,并彼此得到满足,可谓皆大欢喜。

六月初五,秦缃业收到顾氏送来的廉州册与三个扇面时,并不满意,于第二天的回信中说,自己已有金面,所要扇面皆要白面,原打算配齐六大家扇面成一册,而金面与白面均匀分布才好,且王时敏的作品“秀而欠苍”,推测是崇祯年间的作品,而吴历的“太荒率”,既然“尊处无白面可换,亦只得勉留,惟作价三十番,鄙意犹以为不值”。同时他说前两年见过廉州册,此册“原用致佳之印木面,今忽易以红木”,让他大失所望,认为“既作价换物,总求大家情愿,彼此求当”。再三说明自己并非要斤斤计较,故提出三个扇面与廉州册的作价都要做相应的调整。顾文彬连忙做出解释,他认为印木与红木相等,故易去印木,改为红木,实是无心之为,他又许诺赠送笪重光(字在辛,号君宜,又号江上外史)的扇面作为补偿,而维持前议。

六月十二日,顾文彬派人从杭州取回梦寐以求的唐寅《出山图》,在当天的日记中写道:“澹如唐卷专由省取回,以王廉州册并烟客、廉州、石谷、南田(二)、渔山扇面,贴以百洋,易归。”同天他写信给顾承,说秦缃业“尚有许多不满意,得此一种已费千气万力矣。渠尚点戏,要龙友、尔唯、润甫、江上四家扇面,我思杨、张、卞三家扇面皆我家所求而未得者,即偶得之,安能分赠。惟笪扇或不甚爱惜,倘有之,即寄来转交,以了此公案”。

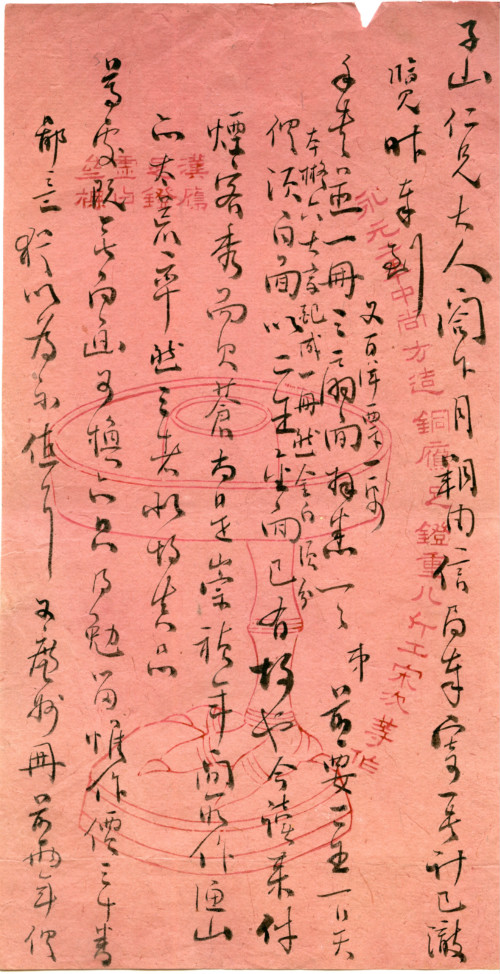

▲秦缃业手札

平地起风波

顾、秦的这场书画交易到此应成定局,不料又起风波,原因在于顾文彬答应赠送的是笪重光的扇面,但秦缃业收到的却是卞文瑜(字润甫,号浮白、萝庵)的,且并非卞氏真迹。

秦缃业在一封信中表达了不满,认为顾氏所给的二王一吴的扇面并非“至精”,廉州册印木面也被换掉,责备顾文彬:“不惮其烦,而屡致徒劳往返也……已许赠江上一面,何忽易润甫?”并表示,“弟处九友本配不全,亦非定要江上,如冬心、新罗能得一面”。秦缃业以一个书画家的职业素养评判作品的优劣与真伪,并向顾氏一一说明。首先他觉得卞氏作品在九友(明末清初的董其昌、杨文骢、程嘉燧、张学曾、卞文瑜、邵弥、李流芳、王时敏、王鉴被称为“画中九友”)中属于殿后,“魄力不如二王,秀逸不如程邵”;其次落款“辛卯年”有问题,前一个辛卯在万历十九年(1591),“烟客未生”,后一个辛卯则在顺治六年(1649),卞氏已死;最后一个问题是印章“文喻”,“从文不从玉”,此处的“喻”显然不是文瑜之瑜。因此秦缃业对所谓的卞画做出如此判定。他表示自己所割让的《出山图》在《风木图》之上,这是不言而喻的,而其“初意欲得杜册”,既然无法以唐易杜,只得一再迁就,仅是出于“成人之美起见,而非图利于其间”,而过云楼因收藏诸多唐寅精品画作已成为“海内甲观”。通过双方这次书画交易,可以看出秦缃业的书画鉴赏水平不同一般,且是过目不忘的聪明人。他还向顾氏强调,自己并非在至好前锱铢必较,只是因为“真伪不可不明,是非不可不辨”。顾文彬同样是一位高水平的书画鉴赏家,且颇具书画商人的精明。面对秦缃业的“指责”,顾文彬只得“虚心”接受,立即于七月初十致信顾承,告知秦缃业已“将不合意之扇面送还,尚要笪江上及冬心、新罗三家中或一或二,我思此三家扇不甚值钱,尽可送一二,以了此局”。笪重光、金农、华喦均为清代画家,他们的作品也颇受推重。顾文彬告知顾承一个信息,即秦缃业大约在七月底回无锡,倘若经过苏州,顾承可将扇面送给他。顾承是个颇有主见的人,对父亲的意见并不全部采纳,顾文彬只好让步,“新罗既不忍割爱,或以他件小名家任其拣取一二,即可塞责。正文已完,此特 余波而已”。

顾文彬毕竟是在官场历练的人,自个儿想要的已到手,其他的就没必要过多计较。他在七月初七的日记中写下这样的话:“酌送扇面与澹翁,以酬其让唐之功。”在家书中则说“澹如相让之意究属可感”,可见他深知此画的价值及秦氏转让的情义。顾文彬的好友李鸿裔评价唐寅的《出山图》在《黄茅小景》之上。顾文彬对此也有一番独特的见解:“两图同用斧劈皴,不点苔,而《黄茅小景》尚有纵横习气,《出山图》返虚入浑,积健为雄,实觉此胜于彼。”《风木图》《出山图》《黄茅小景》同归过云楼,顾文彬得意至极:“六如妙迹尽萃我家,甲于天下。”顾文彬再次关照顾承,他日秦氏“道出吴门,汝检扇面中一二小精品酬之”。然而到七月底,仍未见秦缃业的人影,而顾承准备到宁波探望父亲,于是顾文彬叮嘱:“汝出门之前,倘秦澹如未来,新罗、冬心等扇面(次者)检出一二页交四孙,待其来访出示之,任其去取。”书画痴迷者,对收进书画不惜代价,但拿出去时则心有不舍。之前还要求顾承选精品送给秦氏,过了没多久,又改为次等的华喦和金农的作品了。

从秦缃业的一封落款为九月二十六日致顾承的信中,可以知道秦缃业于八月到过苏州,并受到热情接待,只是与顾承擦肩而过。他在信中透露一个信息,“粤东何蘧庵挟书画、碑帖来游西湖,出以见示,美不胜收,尤以赏者宣和御题关仝画一轴,真希世之宝”,然而他并没有能力购买,希望过云楼能有所斩获。同时也将何瑗玉(字莲身,号蘧庵)要到苏州的信息告诉顾文彬,但顾文彬认为“此公大约即交易恽、吴卷者,此公索价极昂,碑帖多作覃溪赝跋,即使来访,恐无甚交易也”。顾文彬听说何瑗玉鉴赏书画能力颇高,让顾承请他审定家中正在编纂的书画录。

一介穷书生

与顾文彬相比,虽然在浙江做官,但秦缃业的生活并不富裕,他也没有顾氏那样精明,可以说是“一介穷书生”。同治十三年十月,他因年关难过,想押一箱书画给顾氏,“押数百金”。顾文彬在十四日的家书中说,当年他们父子均看过秦氏之收藏,认为精品不多,“即使有精者,岂肯轻于抵出”,故顾文彬要求顾承告知有哪些入眼的东西,到时可向秦氏“指名相索”。

顾文彬家书中没有说起押金多少,但他在十月二十七日的日记中写到他又复秦缃业一信,“并银票二百两,托朱令懋清带往省中”。从时间上来看,二百两极有可能是秦氏书画的押金。到十一月初四,送去书画八册十二卷,其中有几件精品,共抵押“四百金”,声明“非半载即一年定赎”,决不“绝卖”。顾文彬认为秦氏乃守信之人,绝不会食言,他来赎回时或许可以转让一二件精品给自己,即使不来赎回,“亦不致吃亏”。秦缃业实在出于急用才抵押书画,故对顾文彬的相助也十分感激,表 示“如有不合意者,尽可以调换”。这 正中顾文彬下怀,他告诉儿子“明年进省拟换 他 几 种,看此光 景,意在 必赎”。

光绪元年(1875)十月十一日,已辞职回苏的顾文彬在日记中写道:“接秦澹如信,先还曹纹一百两,在押局内算”,据此,可以推测秦缃业当时还未赎回所押书画。

从同治十二年正月顾文彬得见唐寅的《出山图》到第二年的六月正式成交,顾文彬可谓花尽心思,用尽“千气万力”。然而不知传到哪一房子孙时此画已更换了主人,书画于人,确是过眼烟云。《出山图》上有四个收藏印章,即“商丘陈氏书画印”朱文印、“鲍氏约亭珍藏”朱文印、“顾子山秘箧印”朱文印、“孙邦瑞珍藏印”朱文印。顾文彬虽然一度是此画的主人,但他并没有留下更多的痕迹。江阴人孙邦瑞是民国著名的书画收藏家,和吴湖帆是好友,这幅画上留有吴湖帆的墨宝:“辛巳中秋,孙邦瑞见示乡贤名迹。吴湖帆谨观。”辛巳年即1941年,这说明1941年或更早些时候此画已归入孙家。如今,唐寅的《出山图》成为故宫博物院的珍品。

——摘自《过云楼档案揭秘》,古吴轩出版社出版

作者:沈慧瑛

编辑:蒋楚婷

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。