▲梁漱溟

“精神有所归,生活有重心,一根脊梁竖立起来,两脚踏在地上。”梁漱溟先生在给儿子的一封家信中如此写道。这些话所描述的无疑是一种极为理想的生活状态。在人心日渐浮躁的今天,重温这番话,可以体会梁老先生以“一己清朗刚健力,涤世间纷纭万端事”的苦心。

梁漱溟先生是20世纪中国独具风骨的思想家、社会实践者。在他近百年的人生中,时时与众多学者、师长、友人通过信件进行交往。2017年底,世纪文景公司出版了由梁漱溟先生长子梁培宽先生编注的《梁漱溟往来书信集》,该书辑录了梁漱溟先生七十余年来的往来书信七百余封,是迄今最为全面的一次梁漱溟书信整理结集。这些书信不仅是梁漱溟个人不同时期思想、情感、生活等的记录,也是20世纪中国历史的缩影,从一个侧面反映了从辛亥革命到改革开放,七十余年来中国翻天覆地的巨大变化。这些信件对读者了解梁漱溟,了解中国历史,实为弥足珍贵的历史材料。

此次书信集的出版,最引人瞩目的当属那些首度公开的珍贵信件, 与蔡元培、吴承仕、陈嘉异、赵朴初……一段段蒙尘的往事缓缓揭开了面纱,清晰地呈现在我们的面前。

与蔡元培

梁漱溟以中学学历被蔡元培先生聘至北京大学执教,是中国现代教育史上的一段佳话。作为独开一代风气者,蔡元培先生对于主张不同、才品不同的种种人物,都能兼容并包,右援左引,盛极一时。梁漱溟在《纪念蔡元培先生》一文中有如此评价:“关于蔡先生兼容并包之量,时下论者多能言之。但我愿指出说明的:蔡先生除了他意识到办大学需要如此之外,更要紧的乃在他天性上具有多方面的爱好,极广博的兴趣……唯出于真爱好而后人家乃乐于为他所包容,而后尽复杂却维系得住——这方是真器局,真度量。”

这段佳话究竟缘起何时呢?我们试从梁漱溟先生的往来书信中按图索骥,来还原其中的细枝末节。

1916 年,蔡元培先生于袁(世凯)倒黎(元洪)继、南北统一内阁的时局之下,应时任政府教育总长范源廉(静生)先生之请,由欧洲回国,出任北京大学校长。范先生原本是蔡先生任“民国政府”第一任教育总长时引为次长的,两公自然相得无间。梁漱溟先是致信范源廉,请范先生为自己作一介绍,并求问蔡先生寓址:

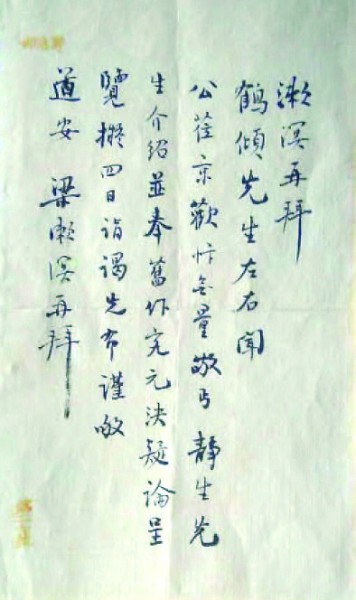

漱溟拜静生总长阁下:迩闻蔡鹤倾先生莅京,未审寓居何所。元年尝一晤于国务院,恐不省忆矣。兹思诣谈,敬丐公一缄作介,并希示知寓址,为感。小事干冒,悚愧无量。伏问政祺。梁漱溟再拜(1916年)

而后又致信蔡先生,以旧作《究元决疑论》求教于蔡先生:

漱溟再拜鹤倾先生左右:闻公莅京,欢忭无量。敬丐静生先生介绍,并奉旧作《究元决疑论》呈览,拟四日诣谒。先布,谨叩道安。梁漱溟再拜(1916年)

随后梁漱溟携范先生的介绍信造谒蔡先生寓所。其后便是广为人知的那一段“不拘一格降人才”的谈话:一见面,蔡先生说,早就在《东方杂志》上读过了《究元决疑论》;随即邀请梁漱溟到北大任教。梁漱溟本想去北大图书馆任管理员——

鹤卿先生赐鉴:顷闻大学图书管理徐君已经辞职,公如不弃谫拙,以此见委,冥当立辞部职,专任斯席,耤遂读书之愿。细事屡干,不任悚息。伏候赐复,并叩道安(1917年)

但蔡先生说:“我们把一些喜爱哲学的朋友聚拢在一起,共同研究,互相切磋,你怎么可以不来呢!来北大,你不要以为是来教别人的,你把到北大当做来共同学习好了。”这一席话打动了梁漱溟,他认为,去北大,抱着这种学习的态度是再好不过的了。正如他曾说的,陈独秀、胡适、李大钊等先生,是因蔡先生包容于北大而得到抒发的人;而自己,则是因为蔡先生引入北大而得到培养的一个人。

另有一处细节,梁漱溟在北大前后共七年,这七年间与蔡先生书信往来,蔡先生总称他“漱溟先生”,他未曾推辞,也不曾在致蔡先生的信中自称晚生后学——只因在校内,两人是校长教员的关系,他不敢不自尊。但离校后,他每次写信,就总自称晚学了。梁漱溟为人之认真,可见一斑。

▲梁漱溟致蔡元培(一九一六年)

梁漱溟致蔡元培先生的信中,有两封是为他人而写,从中可以见出梁漱溟是如何襄助朋友、提携后学的:

兹有小事干请。理科生张君崧年因闻天津省公署有召考留学之告白,颇思与试,以资深造,唯其原限资格,必大学或专门毕业者,乃许与试。张在大学,距毕业期只三月,似不相远,特属冥言于先生,为之备文送考,俾得与试。张君资质特优,倘更游学,必有远到。如无窒碍难行之处,可否特赐允许。以先生掖进后学之心,或乐与玉成欤。(1917年)

张崧年即张申府,与梁漱溟是顺天中学堂的同学,其最为人所熟知的身份莫过于“周恩来、朱德的入党介绍人”。此信写于1917年,距张申府毕业之期尚有三月,他受此限制不得参加天津公署的留学考试;梁漱溟特致信蔡先生,请求为其赴考行以方便。此事后来如何,究竟蔡先生是否“为之备文送考”,张申府又是否赴考,已无从知晓;但我们知道,张申府毕业后留校做了预科助教,可见留学一事是未曾成行了。而后张申府结识李大钊、陈独秀等人,参与中国共产党的早期创建工作,则是后话了。

终其一生,不管际遇如何,梁漱溟与张申府两人都保持着淡如水般的友谊。书信集中也收录了一封张申府1959年的来信,笑称“院中有一主治女大夫,其人神情,弟觉与兄绝似”。还赋诗一首,诗曰:“何似吾友梁漱冥,不言不笑仁意充。认真郑重世无两,偶然莞尔如春风。”也可作一有趣的注脚。

另一封信是为学生黄文弼所写:

顷去年哲学门毕业之黄生文弼来谈,拟在大学求小事,耤便读书。据云先已谒公。更属冥代陈,即乞鉴察是幸。(1919年)

黄文弼是1949年以前仅有的享誉国际学术界的中国新疆考古学家,1928年涉险进入西域戈壁,在新疆考古学领域活动了近40年。从这封信来看,黄先生1919年至北京大学研究所国学门任教,当属梁漱溟代陈之功了。不意梁漱溟与黄文弼之间竟有如此渊源。

与吴承仕

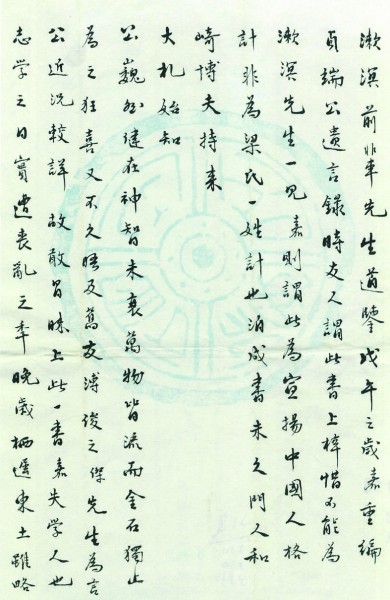

与国学大师黄侃先生并称“北吴南黄”的吴承仕先生,也曾一度与梁漱溟有过交往。辛亥革命后,吴先生入司法部任佥事,1924年方离任;而1916年,时任司法总长的张耀曾先生(梁漱溟舅父)邀梁漱溟出任司法部秘书;吴梁两人因同任职司法部而得熟识。梁漱溟以《究元决疑论》向吴先生请教,吴先生遂复一信,面交于他。这封信虽不足千言,但学术价值极高,可见出一代国学大师的风采:

束冥先生惠鉴:手示敬悉,自退直归,籀读著论一过,立谊审谛,罙达理要,钦迟何似。承仕学术亡似,辨智不周,虽尝获事大师,得闻胜谊,间亦涉猎佛乘,乐观慈氏世亲之书,迫于人事,未尝为深沉之思,疑殆尚多,卒未窥其究竟,又于大秦驴唇之文素所不习,远西哲人所说,未能讽籀,无以和会东西,校其□劣。(1910年代)

▲吴承仕致梁漱溟(一九一○年代)

信中,吴先生先是谦虚地表示,自己虽曾追随大师(章太炎)左右,也曾涉猎佛乘,但未曾深思其中义理,仍有许多疑虑,并且对西方哲人之说并不熟悉,对《究元决疑论》无从置喙。客套过后,吴先生将个人所见和盘托出,如:“究元论所陈三谊,罙惬鄙心。”对其不妥之处直言相告,如:“所谓不可思议者,以论中非一非异非去非来诸句观之,即真如,绝待,离四句,绝百非之说。然名谊似不相副。” 梁漱溟在《究元决疑论》中解释“不可思议义”时写道:“西士明哲颇复知之:……斯宾塞亦有时间不可知,空间不可知,力不可知,物质不可知,流转不可知等。”吴先生对此有疑义,认为:“……然论中引斯宾塞尔之言,实非其比。盖彼所谓时间空间云者,即不觉义中之境界相,质力流注云者,即不觉义中之无明业相……所谓不可知者,谓凡小未能证知,菩萨未能究竟知,非真不可知也。” 又如,吴先生提出:“决疑论根本四谊所用名相,未尽与百法相符。欲者,别境心所之名,苦者,五受之一,来论所持与百法或非一实。”1923年,《究元决疑论》被收入《梁漱溟卅前文录》出版时,梁漱溟在附记中表示,“实则这篇东西现在看起来直是荒谬糊涂,足以误人,我自己早十分后悔了”,更是直承决疑论中谈苦乐这一段实为“谬误的大端”。

吴先生通日文,手中有些日本学者的印度哲学著作,梁漱溟入北大后,还曾向吴先生借阅过,作为讲印度哲学之助。此后时移世易,两人音讯隔绝。1976年,梁漱溟检出此信,写下:“后来长时间没有信息联系。日寇投降后乃传闻在京津沦陷时,他竟死在日寇酷刑之下,而未知其详。念之惨然。”往昔相与探讨切磋的时光已不可复得,想必梁先生思之亦不禁黯然神伤。

▲梁漱溟

与景嘉

在其最为看重的《人心与人生》一书日文译本序言中,梁漱溟写道:“今复承池田笃纪先生翻译成日文,景嘉先生审定之,将更得友邦人士之指教焉,曷胜感激。谨志衷心感谢之忱如右。”——此书在日本的出版,与景嘉先生有着千丝万缕的关系。

景嘉是清皇室后裔,据传,1933年,刚过弱冠之年的景嘉赴长春拜谒溥仪,溥仪极为赏识其为人,以私人之资派遣他与皇弟溥杰等11人同赴日本留学。他从日本京都大学法学部毕业后回国,后又赴日本定居。《梁漱溟往来书札手迹》(大象出版社,2009年)中曾收入景嘉致梁漱溟书信五通,此次《梁漱溟往来书信集》中又收入梁漱溟致景嘉书信三通及致景嘉的学生和崎博夫书信一通,《人心与人生》日译本的出版一事,终于可以拼凑完整了。

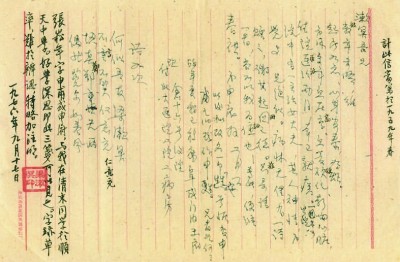

1981年,景嘉首先致信梁漱溟,极言自己对梁先生的仰慕之情,并提出如梁先生同意将《人心与人生》在日本出版,他愿助一臂之力:

漱溟前辈先生道鉴:……门人和崎博夫持来大札,始知公巍然健在,神智未衰,万物皆流,而金石独止,为之狂喜……大稿《人心与人生》一书极思一读,不知有副本否,或由嘉托日友人代为影录寄来。如荷同意,在此地出书,嘉为校录之役,尤引为大幸。(1981年)

▲景嘉致梁漱溟(一九八一年)

也许是景嘉先生寄信时未曾附上自己的通信地址,梁先生转而向溥杰先生求问景嘉的地址,故有了下面这封来信:

梁老:承嘱之事,因为我素性马虎成为“马大哈”,致在今日小组学习时,未能有以应命,实不胜惶赧之至。现将景嘉先生的住址,记录如下,聊供参考。(1982年)

溥杰先生是清朝末代皇帝溥仪的弟弟,曾与景嘉一同赴日留学。有了他给出的地址,梁先生于1982年寄出了给景嘉的第一封信:

景嘉先生尊前:溥杰先生转来手教暨大著周易大象指识小叙文两篇,敬捧读。远承询及鄙见,敢以鄙人实在情况率直奉陈……(1982年)

此信是据梁先生家中所存的书信底稿录入,遗憾的是此底稿已残缺不全。此后不知何故,梁漱溟与景嘉的书信往来中断了。直到1985年,梁先生又收到了景嘉的来信,重提《人心与人生》一书在日出版之事,并邀请梁先生去日东游;因年事已高,不便出行,梁先生婉拒了此番邀请,但同意将《人心与人生》译成日文。随后几通书信中,两人探讨了一些修订、翻译的问题;直到1986年景嘉先生去世,梁先生就日译本一事致信其学生和崎博夫:

和崎博夫先生大鉴:……《人心与人生》日译本之得以问世,全赖景嘉先生与台端之力。待先生来华把晤时,当面致谢忱。先生建议将译本出版之收益,用作教育基金,以资助敝国留学生,并作为今后翻译出版其他拙著费用,本人完全赞同,这将有利于中日两国之文化交流与两国人民世代友好之事业也。(1987年)

和崎博夫先生是日本亚洲问题研究会代表理事,该会创建者与主持人。在该会推动与资助下,1986 年,《人心与人生》日文译本问世,此后又有《东西文化及其哲学》《乡村建设理论》两书的日文译本出版。

此外,书信集中尚有许多珍贵信件是首次公开,如曾支持章士钊“中西方文化调和论”的陈嘉异,读罢梁漱溟《东西文化及其哲学》一文后,“不禁热血坌涌,绕室疾走,满腔欣慰欲狂,感慨欲涕之情绪直不能自持” (约1930年),后转而支持梁漱溟……信件繁多,内容丰富,无法在此一一详举,只有留待读者自行阅读发现了。

▲张申府致梁漱溟(1959年2月1日)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。