《J.M.库切传》

[南非]J.C.坎尼米耶著

王敬慧译

浙江文艺出版社出版

诺贝尔文学奖得主J.M.库切无疑是神秘的,他极少抛头露面,不愿接受媒体采访,也从不公开谈论自己。我们对他的想象,大多来自他小说中勾勒出的亦实亦虚的“约翰”形象。但这一次,库切坦然地把他的人生全部交给了他所信任的传记作家坎尼米耶——这不仅是一部传记,也是一个全球范围内少见的出版事件。该书的意义,或许并不在于我们得到了此前不为人知的细节,而是在于我们终于明白库切为什么不愿谈论自己。

库切获得诺奖后,对不间断的电话感到束手无策

早在1996年,J.M.库切的名字就曾与诺贝尔奖联系起来,但这一年的诺贝尔奖颁给了波兰的维斯瓦娃· 辛波丝卡。2001年,瑞典文学院的院长安东尼· 弗莱舍尔亲自提名库切,但最终获奖者是奈保尔。2002年,弗莱舍尔再度推荐了库切。库切在接受采访时说,在被提名诺贝尔奖的这些年里,他对任何与奖项相关的动静都不是很感兴趣。他后来才知道,有些作家目光牢牢锁定诺贝尔文学奖,请有影响力的人来支持他们当选,并通过翻译和其他手段在斯堪的纳维亚国家培养了一定的声誉。他在采访中说,他不知道每年有多少作家被提名,但如果真的是数以百计,他也毫不惊讶。但他觉得并没有人为他获奖而做过宣传。

2003年9月,库切和多萝西前往美国,在芝加哥大学履行为期三个月的年度授课职责,他将和乔纳森· 李尔一起就“伟大的著作”开一门课,而多萝西将在英语系授课。库切已在芝加哥大学担任多年客座教授,2003年7月,他晋升为“杰出贡献教授”。10月1日星期三,库切和多萝西与李尔和他的妻子共进晚餐,随意地谈天,度过了一个轻松愉快的夜晚。周四早上,李尔正要出门去学校,他的妻子叫他接电话。电话来自瑞典,对方说库切获得了2003年的诺贝尔文学奖,并询问库切的电话号码,希望能亲自向他传达这一消息。李尔知道,库切当时用的是别人的手机,不希望号码被公开,但他听到消息非常高兴,没有多想就把号码说了出来。

得奖的消息公布后的几个小时内,来自全球各个角落的记者通过电话和电子邮件向库切发起猛攻,都想听他说一说得奖的感想,并要求安排拍照;电视网络和广播电台也想采访他。所有这些请求都被库切拒绝或忽略了。10月3日,他写信给阿德莱德的友人黛安娜· 施韦特:“我现在日子不好过,一方面是失眠,另一方面是那些粗鲁的记者。”部分采访请求被发送到了芝加哥大学的宣传部长那里,由他转达给李尔。这迫使库切在大学的网站上发表声明:

今天上午六点,我接到斯德哥尔摩的电话,获知了这一消息。消息对我来说很突然,我甚至不知道诺贝尔奖得主要公布了。非常高兴诺贝尔奖在秋季揭晓,每年的这个时候我都在芝加哥大学度过。芝加哥大学,特别是社会思想委员会,在过去的七年里一直是我的精神家园。委员会的前辈索尔· 贝娄在1976年获得诺贝尔奖。今年我和同事们共同教授两门课程,一是和哲学家乔纳森· 李尔一起讲授柏拉图,一是和诗人马克· 斯特兰德一起讲授惠特曼。我当然会继续我自己的工作。我正在创作新的小说,还有一本荷兰诗歌译著也即将交稿。

显然,库切对不间断的电话感到束手无策,他问李尔:“请问你愿意帮我处理这个问题吗?”李尔乐意帮忙,于是所有电话都呼叫转移到了他那里。10月6日下午,当库切和李尔出现在柏拉图课上时,迎接他们的是一大群记者,想要拍照并进行采访。学生们不得不进行干预,迫使记者们离开,以便继续上课。库切被这一切逗乐了,很欣赏同学们的这种精神。

继1991年纳丁· 戈迪默获奖之后,库切成了南非的第二位诺贝尔奖得主,在非洲则是第四位,另外两位是尼日利亚的沃莱· 索因卡(1986年)和埃及的纳吉布· 马哈富兹(1988年)。霍拉斯· 恩达尔在宣布库切获得2003年诺贝尔奖时说,当年的选择十分容易:

我们都确信他在文学方面所作贡献的持久价值。我不是指书的数量,而是种类,以及非常高的水准。我认为,作为一名作家,他将继续被人讨论和分析,我们认为应该将他纳入我们的文学遗产。

瑞典文学院在正式报告中说,库切“精准地刻画了众多假面具下的人性本质”。他的小说具有以下特色:

库切的小说以结构精致、对话隽永、思辨深邃为特色。然而,他是一个有道德原则的怀疑论者,对当下西方文明中浅薄的道德感和残酷的理性主义给予毫不留情的批判。他以知性的诚实消解了一切自我慰藉的基础,使自己远离俗丽而无价值的戏剧化的解悟和忏悔。

他们总结说:

库切的作品是丰富多彩的文学财富。这里没有两部作品采用了相同的创作手法。然而,他以众多作品呈示了一个反复建构的模式:盘旋下降的命运是其人物拯救灵魂之必要途径。他的主人公在遭受打击、沉沦落魄乃至被剥夺了外在的尊严之后,总是能够奇迹般地获得重新站起来的力量。

颁奖典礼上,记者们没能从库切那里挖出一个字

库切非常注重个人隐私,两次获得布克奖时均未出席颁奖典礼,对于他是否将前往斯德哥尔摩接受诺贝尔奖,人们议论纷纷。《伊丽莎白· 科斯特洛:八堂课》在库切获奖时已经出版,小说的主人公说:“我应该要求他们别搞什么典礼,用信封装着把支票寄过来就行了。”

然而,不用担心。库切于2003年11月在纽约林肯中心公开朗读了自己的作品。人们为了抢票大打出手,还有票贩子在公共图书馆外出售黄牛票。之后,他和多萝西离开美国前去参加颁奖典礼。

库切和多萝西到达时,斯德哥尔摩天寒地冻,迎来了当年的第一场暴风雪。他们被安置在市中心雄伟的大饭店内。12月7日周日晚上,客人们聚集在大厅里,在闪闪发光的水晶吊灯下聆听库切的诺贝尔奖致辞。瑞典文学院的专职秘书霍拉斯· 恩达尔向大家介绍了库切,没有提到他杰出的职业生涯,只是说获奖者接下来将就作家作为一个人的渺小来发表演说。

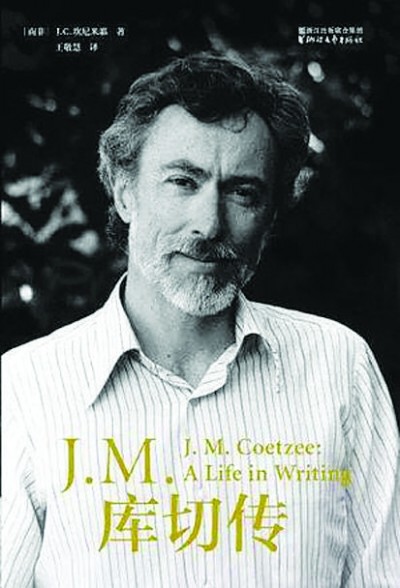

灰白色的头发和胡须修剪得整整齐齐,身着暗灰色西装和白色衬衫,打着领带,库切站到了演讲台上,小心地摘下眼镜,不慌不忙地换上老花镜,这一举动他将在接下来的诺贝尔周中重复几次。仿佛暂时忘却了身边的世界,而专注于眼前的文字,他用低沉的声音开始读稿,但明显带着权威性。他讲述了九岁的自己曾在想象中遭遇船难后的鲁滨逊和他的仆人星期五,他对封面上的名字丹尼尔· 笛福感到万分困惑。他查阅了《少儿百科全书》,并认为笛福一定是鲁滨逊的笔名。接着以《他和他的仆人》为题,他发表了演讲。

12月8日星期一,下午,库切在斯德哥尔摩阿卡德米布克汗顿书店签名售书。签名开始前一个小时,等待的队伍就从书店排到了街上。库切在签名时总是沉默,最多对赞美和恭维说一声“谢谢”。几个小时后,他出现在皇家剧院,朗读《男孩》中的三个段落。绝大多数观众是瑞典人,他们报以热情的笑声和掌声,与原计划相比,库切不得不在舞台上停留更长时间。

12月9日星期二,南非大使馆为库切举办了一次正式午宴。记者们惊讶地听到大使说,她曾与库切进行过一次愉快的交谈。她说,他是一个谦逊、朴实的人,愿意耐心地回答问题。出席午宴的还有瑞典文化事务部长、瑞典文学院的代表以及外交使团的成员。库切在这顿饭中表现出的热诚与他面对记者的反应形成强烈的对比,记者们没能从他那里挖出一个字。只有路透社记者设法引出了仅仅四个字:“我不确定。”

库切获得诺贝尔奖后,一如既往地不愿接受记者采访。但是,为表达对阿德莱德大学的善意,他接受了本· 奥斯本的书面采访,发表在2004年4月的《流明》杂志上。当被问及诺贝尔奖对他个人和写作产生了什么样的影响,是抑制还是激励,库切这样回答道:

在诺贝尔奖颁奖的过程中,我有幸在瑞典文学院享用晚餐。瑞典文学院负责决定文学奖的归属。在我的印象中,文学院的成员是聪颖、博学而有洞察力的人,而不是神。他们也没有假装自己是神。该学院在过去做出了许多明智的选择,有时也会有不那么明智的选择。目前我们尚不清楚他们2003年的选择是否明智。我说这些话是为了说明下面的观点:如果我认为,与一年前相比,我现在突然成了一个更好的作家,这将是非常愚蠢的。换句话说,我最好脚踏实地,别被冲昏了头脑。

有时候,通常是出于与联系人的友谊,他会允许一位记者通过邮件提问。即使这样,他对那些幼稚问题的不耐烦十分明显地出现在回复中。比如迪迪埃· 雅各在2004年5月代表《新观察家》对库切进行了电子邮件采访。雅各说库切很少向媒体发言,并询问他更喜欢沉默、音乐还是文字。库切回答说:“我喜欢沉默?与喋喋不休相比我当然更喜欢沉默。我喜欢音乐,但我通常全神贯注地听音乐。我不会边听音乐边写作,音乐会干扰到我行文的节奏。”就他的作品中存在的大量暴力以及记忆中最暴力的时刻,他淡淡地回答说:“我这一生都在平静,甚至是静谧中度过。”当记者提到贝克特远离社会生活,并询问库切是否也在尝试类似的东西,他回答说:“贝克特真的过着脱离社会的生活吗?贝克特有朋友,贝克特在剧院里积极工作。我有朋友,我已经在大学里教了三十年的书。我的学生们如果听到有人说他们不构成社会的一部分,会感到非常惊讶。”当雅各问他,尽管不愿意接受采访,是否仍然通过媒体紧跟时事,他的回答相当生硬:“是的,我当然知道世界上的大事。”当被问及是否对文学的未来感到悲观时,他只简单地回答说“不”。

对于人们可以从他的书中学到什么,以及他希望通过作品影响什么样的人这样的问题,库切没有给出答案。当雅各问他诺贝尔文学奖是否已经改变了他的生活,他回答说:“在根本上并没有。诺贝尔奖几乎总是授予身处暮年的人,他们的生活习惯已经固定了。”关于在阿德莱德的生活,他只能说自己过着“典型的资产阶级”生活。最后,雅各问他:“您是否愿意准确描述一下自己写作的房间?”库切认真提供了最完整的,但充满讽刺意味的冷淡回答:

我的书房在二楼,面向西边,可以俯瞰高大松树荫下满是石头的小溪。我写作的桌子对着空白的墙。身后是书架。右边是我读书时用过的书桌,书桌抽屉里放着文具。