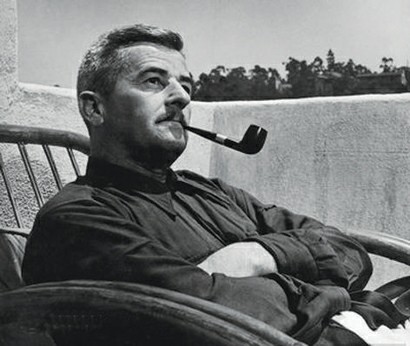

一九四九年诺贝尔文学奖得主威廉·福克纳

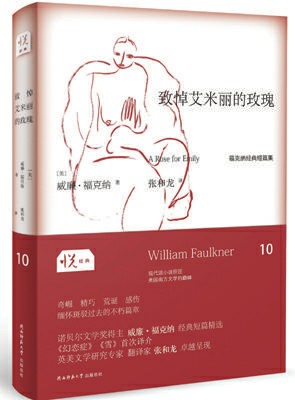

《致悼艾米丽的玫瑰》[美]威廉·福克纳著 张和龙译 陕西师范大学出版社出版

■徐展

“姓名本来是没有意义的;我们叫做玫瑰的这一种花,要是换了个名字,它的香味还是同样的芬芳。”莎士比亚在《罗密欧与朱丽叶》中如是说。

所以,即使被污辱,即使被损害,乃至枯萎乃至残缺不全,玫瑰也依然是玫瑰。因为它仍留存了一缕芬芳,作为它存在过的证据。

《致悼艾米丽的玫瑰》正是一本纸页中充满如斯花朵的书。在威廉·福克纳以文字搭建的玫瑰园中,它们或被恶风摧残零落成泥,或遭酷寒侵袭抱香而死,或是被一只无心或刻意的手硬生生掐去枝头,但这些都不能改变它们本是玫瑰的事实。在面目全非的外表下仍保留着的那丝微弱的独特香气,就是人性的闪光。

这是一本处处充满对立与冲突的短篇小说集。男与女、大人与小孩、白人与黑人、印第安人与黑人、富白人与穷白人,乃至生与死、人类与自然、梦境与现实、灵魂与肉身……这些对立的碎片拼接起来,构成了一个个独特的故事。在作者笔下,故事纵使波澜迭起,亦能行进不露痕迹。但最令人欣赏的并非小说本身,而是小说中那一朵朵残缺的玫瑰——米妮、艾米丽、南希、娜西萨、萨多里斯、沃什……

“有没有发生强暴,真他妈的有那么重要吗?”在《干旱的九月》里,未曾调查即被定罪的黑人在暗夜里死于私刑,而置他于死地的,是带头动手的麦克兰顿,也是引起流言的米妮。这并不是单纯的恶。曾经“因为作战英勇获得过荣誉勋章”的麦克兰顿也好,曾经“借着美貌登上了小镇社交生活的顶峰”的米妮也罢,对他们来说,再传奇美好的过去也已经是过去,他们只能成年累月地重复单调日常,而他们所希冀的昨日辉煌终究不会重现。因此,他们只能以被伤害——哪怕是虚构的,或者去伤害——哪怕无理由的,去换得他人对自身再次的注意,以证明自己还活着。即使这样的行为会害死一个无辜的人,他们也依然会做。他们所要的,只是在自己日渐枯竭黯淡的死水人生中,找一个发泄压抑欲望的突破口罢了。

《致悼艾米丽的玫瑰》中的艾米丽小姐也是如此。文中并没有看到那朵献给去世的她的玫瑰花,却借他人的眼光遍览了她的一生。她前半生最美好的时间被自认为高所有人一等的严父死死压制,任何来求婚的年轻人都无法进入她的家门,直到父亲死后她才开始追求自由与真爱,却只能用砒霜才能留住门不当户不对的“北方佬”爱人。小镇上的人都认为她之前要求奇高,之后自甘堕落,幸灾乐祸只想看她的笑话,却不知道她所要的其实很简单,如果得不到,宁可选择用一生做一场永不背弃的美梦。

“上帝是否存在?”这是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基在他的小说《被侮辱的与被损害的》中提出并追寻的问题,并拟以此激发出人类共有的品质:怜悯、同情。可是对于《夕阳》中的黑人南希来说,上帝即使存在也无法拯救她,白人也不会给予她同情和公正。她正是那被侮辱的与被损害的,却只能眼睁睁地看着苦难反复碾压她的人生。那道隔在白人与黑人的居所之间的水沟,是条难以跨越的命运的鸿沟,也是生命的分界线。对白人来说,南希只是个黑鬼罢了,唯有“上帝知道”,她是个怎样的人,唯有“上帝知道”,她也是个人。

即使同为黑人,所过的日子也不同。《昔日的女王》里的爱尔诺拉是白人主人与黑人女仆偷生的混血儿,作为黑人,她都认为白人是分三六九等的,“让上等人和上等人交往,下等人去找下等人”,可见就算生为白人,也不见得就活得平等。无论是《纵火案》中受不得丝毫屈辱对待、以放火烧雇主马棚为唯一报复手段的父亲,还是《沃什的怒火》里一生催眠自己美化恶主、直到生活彻底被碾碎才挥刀冲上去的沃什,在黑人仆役眼里,穷白人比自己更低等,因为穷白人虽然也是白人,可比起为富有白人工作的黑人,距离上等白人更加遥远。因此真相被揭露了:种族早已不是优势,权势财力才是划分阶级的根本。

马尔科姆·考利曾经在他的《福克纳:约克纳帕法的故事》中援引法国作家安德烈·纪德在《美国新小说家》中的话:“严格地说,福克纳笔下的人物没有一个是有灵魂的。”考利认为纪德的意思是,这些人物没有一个是运用自觉选择善恶的官能的,他们为某种内在的需要纠缠着、蛊惑着、驱赶着。我个人并不认同,因为懵懂无知并非是人物自身的问题,而来自人物所处的那个以“约克纳帕塔法世系”构建而成的美国南方社会。在这个社会中最可怕的是,无论是作为欺凌的一方还是受欺凌的一方,人们都习惯于将不公平与不正常,认作是公平与正常,将不讲理的荒诞秩序,认为是理所应当。只有被摧残逼迫到生命的灯芯将要燃尽的时候,才会做出最后的反抗,爆出一生中那唯一一次人性的闪光。在《卡尔卡索纳》和《幻恋症》中,福克纳选择了让灵魂与肉身对答,即使“生命的目的就是静静地躺着”,“奔向那宿命般的神秘终点”,也“想要做点事情”,“大胆的悲壮的严肃的事情”。或许这就是福克纳想要表达的真谛吧。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |