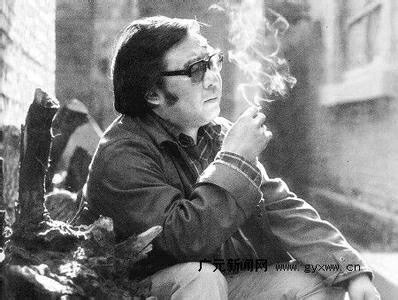

路遥

■张涛甫

很久没看电视剧了,因为,电视剧的世界太平凡,准确地说,太平庸,难以激起收视的冲动。最近,似乎不看电视剧有点说不过去,跟不上形势了。我突然发现,很多人的眼球被电视剧《平凡的世界》吸卷了过去,连日理万机的习大大都在关注,这让这部电视剧热度骤然升级。这部由同名长篇小说《平凡的世界》改编而成的电视剧,成了眼下人们交流或吐槽的热点话题。众声喧哗中,点赞者众多,吐槽者也不少,甚至有酷评者把这部热播剧批得遍体鳞伤,似乎砸电视机的冲动都有。我们会发现这样有趣的现象:什么舆论话题都可能被撕裂成正方和反方两大阵营。电视剧《平凡的世界》遭遇围观,成为舆论焦点话题,同样面临被舆论撕扯的境遇。舆论场上冰火两重天,已成为当下中国社会的一大奇观。在这种现象的背后,有值得深究的社会病理。

小说《平凡的世界》问世至今近三十载。它已玉成经典,源源不断地接受来自读者的致敬,同时接受形形色色批评的挑刺。《平凡的世界》成为经典,并不意味着对批评“零容忍”,获得批评的豁免权。在批评界,对小说《平凡的世界》评价的分歧其实并不比当下舆论对同名电视剧少。

文学是影视的乳母,而文学经典的哺乳期更长。文学经典经由影视转译成为新的文本形态,这是向经典致敬的表现。当下热播的电视剧《平凡的世界》不是路遥小说的首次“触电”,早在上世纪八十年代,电影《人生》热映,已成为当时的一个文化事件,成了整整一代人难以消磁的文化记忆。八十年代末,电视剧《平凡的世界》也创下了可观的收视纪录。电影《人生》和电视剧《平凡的世界》都是根据路遥小说改编的。应该说,改编都还算成功。特别是电影《人生》的成功,以至于很多人不记得还有小说乳母的存在。

将小说改编成影视,是文本转译的过程,是对源文本进行二次加工和再传播的产物。这个转译过程能不能成功,受到诸多因素的约束,其中,甚为关键的有三大因素:

其一,媒介语言的约束。小说语言转译成影像语言,存在相当大的难度。众所周知,小说是文字的疆域,影视则是影像的领地。文字和影像,作为两种传播介质,各有各的表达特质。同样的故事经由文字的表达和影像的表现,产生的效果会存在差异。将文字转译成影像,即便直译,也不可能做到原汁原味,毫发无损。文字表达的有些意味是无法用其他媒介转译的,就像《红楼梦》的味道很难用英文转译一样。小说改编成影视,存在技术上难度:要跨越文本介质壁垒,尽可能保留源文本的精血。经典转译,须尽可能心怀对原著的敬意,少一些误读。表现在技术上,尽可能克服介质表现力的局限,将介质的优势充分发挥出来。电影《红高粱》的改编就是成功的例证。当然,电影《红高粱》的成功一是源于莫言小说高浓度的意象性,转译起来相对容易,二是与导演张艺谋卓越的艺术才情和视觉表达有关。而《平凡的世界》的转译在这两个方面都差口气。

其次,时空跨度带来的理解难度。小说《平凡的世界》行世几十年,时空跨度之大,给影视改编者带来了极大的挑战。当然,有人会提出反例:很多古典文学经典改变成电影或电视剧,并不失败,比如,《红楼梦》《三国演义》《水浒传》等。但路遥的《平凡的世界》有点特别。这部浩浩荡荡百万言的长篇小说,是路遥用生命书写的泣血之作,跃动着路遥对他身处那个特殊时代的切肤体验和深刻理解。这种体验既是私人性的,也是时代性的。如果换一个人,或换一个时间和空间,理解的效果可能会大不一样。更何况,时隔几十年,沧海桑田,在中国土地上,包括黄土地上,发生了太多远远超出中国作家想象力的故事,很多事件攒在一起,井喷式地发生,让这个时代变得无限精彩和拥挤,其沉重感、厚重感超出我们可承受的极限,更超出了作家们想象和表达的极限。当代中国作家在一个天量级的时代复杂性面前,他们力所能及的只是某些局部的问题或某个面向的世界,无法举重若轻地将时代拿下。但是,路遥与众不同,他是中国当代作家中鲜有的能触摸到时代穴位和痛点的作家之一。在当今这个浮躁、浮华时代里,真正理解路遥大爱和深痛的知音是稀少的。电视剧《平凡的世界》没有触摸到原著中的大爱与深痛,对原著的转译还停留在表面。它的收视成绩单,并不能说明真正懂路遥的人就很多。

其三,小说创作是一个人的工程,而电视剧生产则是集体工程。小说《平凡的世界》是作家的独手活。在作家想象的世界里,他是一个独裁者,所有的人物命运和故事都服从作家的自由意志,听从作家的调遣。但小说改变成电视剧,就不可能由一个人来完成,这需要众多参与者的集体合作,形成合力。文学经典成功改编成影视剧,是一个高难度的集体工程,这对每一个主要参与者的悟性和表现能力均是不小的考验。

将文学经典改编成电视剧,是个吃力不一定讨好的苦差。从某种意义上说,成功改编一个经典是另一高度的创作,是一个高难度的创作。在抵达成功的路上,有很多看得见的路障以及看不见的陷阱。因此,我们应以宽容之心面对经典改编。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |