“十年禁渔”始于2021年,但崇明的退捕禁捕工作早已展开。2018年,崇明区研究部署渔船退捕工作,2018年8月起停止办理长江渔船证书证件,179艘长江捕捞渔船全部退出长江水域生产,2018年底就在全国率先实现全域退捕。

回顾这段特殊的经历,彰显的是崇明人做好长江全面禁渔工作,保护好母亲河的决心。

率先实现全域退捕

退捕之后,渔船、渔网怎么处置?渔民的生计问题怎么办?崇明对179艘长江捕捞渔船、7艘辅助渔船实行100%拆解,按照“捕捞渔船5000元/千瓦、辅助渔船4000元/千瓦、按时拆解的给5万元奖励”的标准发放补贴;捕捞网具则100%回收销毁。渔民上岸后的保障,也早已落实。早在2005年,崇明区就为解决失水渔民社会保障问题制定了相关文件,将涉水渔民纳入小城镇社会保险参保范围,基本解决了渔民保障问题。同时,渔民也可按照农民建房政策,由乡镇提供土地,集中解决渔民住房。

目前,有就业意愿的退捕渔民已实现100%就业。有的人进了企业,有的人做起了生意,有的人被安置到了公益性岗位上,也有的利用自己的一技之长,从捕捞船换到了渔政船,继续发挥余热。20世纪末有着“刀鱼王”称号、手下曾管理四五十条捕鱼船的陈家镇人彭海兵,早已不再贩刀鱼,而是参与了一个名叫“海洋牧场”的生态项目,致力于修复滩涂生态系统,还常常带着大学生、环保志愿者出海观测江豚踪迹、记录相关数据,为保护江豚留下资料。“我们以前是‘破坏者’,现在当个‘保护者’,也算是为保护长江生态出点力。”?

不让一条刀鱼进入市场

刀鱼曾是崇明渔民们主要的经济来源,每当长江刀鱼上市季节,崇明各大水产摊位和饭店也是将其作为主打产品,更有数千元一斤的天价刀鱼大行其道。那么,全面禁渔后,崇明的市场上还能买到长江刀鱼吗?面对暴利,不法分子还会铤而走险吗?

崇明区市场监管局相关负责人告诉记者,崇明市场监管局已组织对水产商户和所有经营热食类的餐饮单位签订告知承诺书,并制作“长江禁捕、打非断链”宣传贴纸贴至全区各个农(集)贸市场和经营鱼鲜的餐饮单位,制作“长江禁渔”消费提示发放至全区500多个村居消费维权联络点。“此前,我们发现有饭店在网络平台宣传页面中使用‘长江刀鱼’字样,后经查实,当事人对外销售的实际为‘海刀’,并非‘江刀’。根据相关法律法规,我们对其进行了罚款,并要求不得使用‘长江刀鱼’字样进行宣传。”

城桥镇的兴桥菜场是崇明最大的农贸市场之一,在这里有近百个水产摊位。水产摊位上的水产品都被要求索证索票——鱼从哪儿进的货、批发市场的鱼是从哪条海洋捕捞船上批发而来、海洋捕捞船是否有捕捞证等,监管部门都要查验相关票证,让市场里卖的每一条鱼、每一只虾都能找到源头。提供不出相关票证的水产品,一律禁止售卖。?

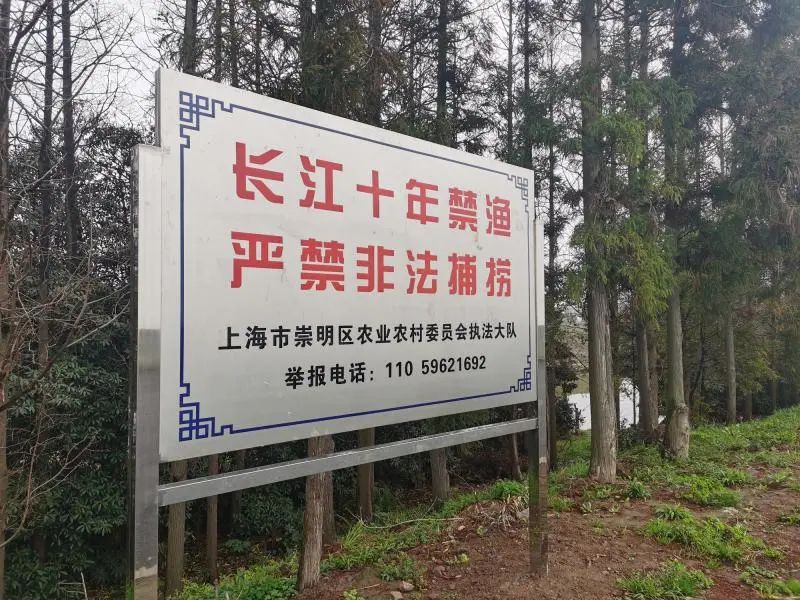

非法捕捞无处遁形

曾经,面对不法分子,崇明的执法人员多少有些无奈。

一次,崇明区渔政执法人员巡逻时在滩涂边发现一艘“三无”船舶。执法人员登船后,一名船上男子突然跳下船,一头钻进芦苇荡逃走了。“我们追上去,但滩涂上芦苇比人还高,追起来很费力,对方熟悉地形,我们根本找不到人。”崇明区农业农村委执法大队的邱宏懿告诉记者,后来执法队员兵分两路,一路驾驶快艇沿滩涂边寻找,一路钻进芦苇荡里找人,终于在涨潮之前在芦苇荡里另一艘“三无”船舶内找到了跳船逃脱者。

曾担任多年渔政执法大队大队长的沈士林也感慨:“有了国家和地方政府的大力支持,渔政执法工作开展起来也更顺畅了。最明显的变化就是执法人员变多了,执法船也更先进了。”曾经,渔政执法船吨位不够大,速度不够快,要拦截驾驶着大马力快艇的非法捕捞人员,像是一场猫鼠游戏,“老鼠”常常能够侥幸逃脱。尤其是到了晚上,执法难度更加大。“现在你再来我们执法大队看看,都换上了200吨级的渔政执法船,能够全天候执法,不法分子再也嚣张不起来了。”沈士林说道。

崇明地处北长江口,遏制非法捕捞行为,不仅要在崇明三岛发力,更要注重加强跨区域执法协作,织牢织密打击非法捕捞的“防护网”。对此,区农业农村委依托公安、水务、乡镇联勤联动机制,密集开展内陆“清江”大规模联合执法行动;聚焦长江北支沿江沿岸省市交界水域管辖难点水域的非法捕捞行为,与江苏启东渔政、海警、长航公安、边防签订联勤联动协议,组织开展“春雷”系列专项执法行动,严厉打击在长江流域的非法捕捞行为。

非法捕捞船难觅踪影,比大熊猫还稀少的长江江豚却在崇明东风西沙水域附近频频现身。哪里环境美,哪里污染少,哪里保护好,动物最敏感、最具感知力。还有知名生物学家建议,未来要在崇明东风西沙建立江豚保护基地,让水中“天使”的微笑更加灿烂。?

作者:丁沈凯 史博臻

编辑:薄小波

责任编辑:徐晶卉

*文汇独家稿件,转载请注明出处。