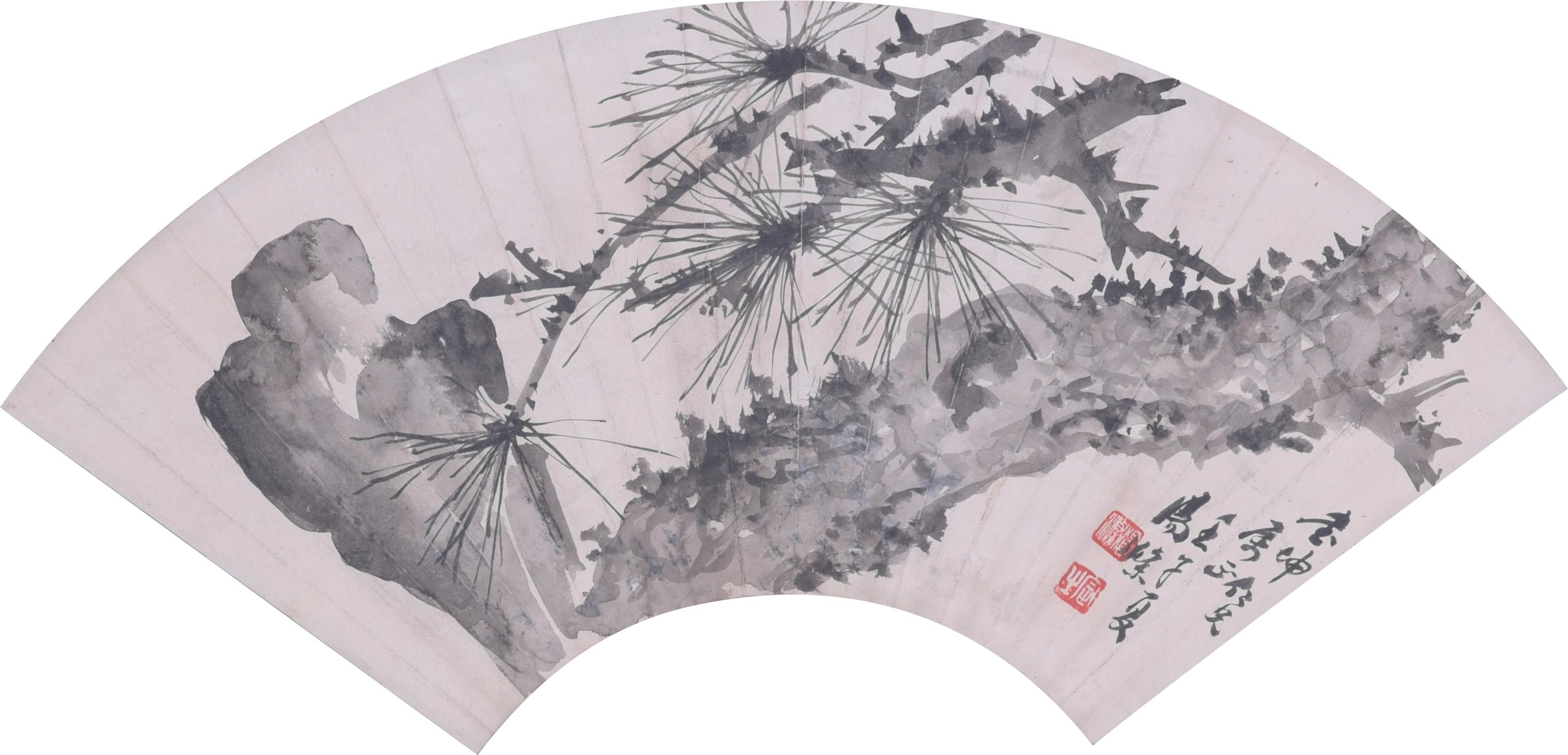

汤定之《墨松》

差不多一百年前,称誉北京画坛的汤定之(1878—1948),时人皆知他是南京被太平天国攻陷时死难的名画家汤贻汾(1778—1853)的曾孙,画家汤禄名(1804—1874)的孙子。汤贻汾不独自己是琴人,还满门风雅,妻妾子女多兼擅琴画,传为一时韵事。汤禄名会不会弹琴,暂时没发现直接材料,但在那样的家庭氛围里,大概率也是会的。汤家的画艺,传到汤定之已是第四代,那么自然会有一个联想,琴艺有没有传到这一代呢?似乎没有,然而要说全然隔膜,却未必然。

汤定之的超级铁粉余绍宋的日记,前些年已经出版,其中记载的琴人较多,琴事偶有,如听“杨思伯”(当是杨时百)弹琴,“画社同人皆在焉”(1920年8月8日),“画社同人”中汤定之想必在座。这些自会有学者去挖掘,袖手相待可也。目前可以肯定的是,汤定之至少藏有一张琴,名为“凤鸣岐”,两番易手后更被易名,这便是管平湖奉为至宝,留下以命护持佳话的“清英”(下图)。

《中国古琴珍萃》增订本(文化艺术出版社,2015年6月)首次刊出管氏旧藏“清英”的图片,琴背有一段铭文是:

余老友王君松泉,琴学渊博,与济南秦鹤鸣羽士友善。于民国十八年携此琴来平,见余所藏唐琴“鸣凤”,赞不绝口。余亦爱此琴音韵清亮,遂相议互换。此琴王君原以五百金得自京门汤禄名之后裔,龙池内署“大唐咸亨二年鸳湖外史制”,则是否为二十四琴斋所藏,以无署款,不敢臆定。然发音清亮,知非凡品,爰重加整饰,音更雄厚,为余所藏诸琴冠。

民国十八年仲夏,古吴平湖管平识。(“管平”“吉厂”两小印)

文字很不高明,王世襄“臆测”管平湖拙于此道(《多才多艺的管平湖先生》),颇有道理。且观其大意,提到了“此琴王君原以五百金得自京门汤禄名之后裔”,这位在北京的“汤禄名之后裔”,自是汤定之无疑。考虑到汤定之、管平湖同为中国画学研究会成员,且汤为尊长,管为少卑,故管平湖用如此委婉的方式道出汤定之的让琴之举,也就可以理解了。

前年又曾见汤定之致吴仲坰(1897-1971,仲珺)书札一通,开篇云:

仲珺仁世兄阁下:前者奉到惠示,并扇面、“存古”琴拓片两件。扇面遵命奉上,欲工反拙,愧愧,乞教。诗久不作矣,夙本有失眠症,去岁患心脏疾半载,今春才好,不敢构思。现在日间作画稍久,往往夜间即不成寐,故拓片敬题观款附上,非敢方命也。

从前初见此札,觉得无非是对他人所请半就半拒,就者为他画了扇面,拒者未在一张古琴拓片上题诗,何况这是一位世交晚辈,自然不存在心理负担,因此闲闲读过,未曾多想。今日重看,发现所拓古琴名为“存古”,忽然明白了汤定之拒不题诗的真正缘由。

一九四〇年代,至少有三个文献提到了“存古”(或误作“太古”)琴,分别是寒翠《浣溪沙 题蔗园所得水绘园古琴拓本》(载《苏州新报》1940年9月27日)、董玉书《芜城怀旧录》卷三(建国书店,1948年11月)以及他的诗集《寒松盦诗草》卷二(约1947年),我曾草成《水绘园藏程济遗琴拓本考疑及其他》一文(刊于《艺术史研究》第十七辑),略加考索。这张琴原藏扬州史公祠,为归元禅师所有,据云为明初程济、清初水绘园冒氏递藏,有弘仁铭文。民国初年归元示寂时,以此琴托杨绳武“易资焚瘗”。杨绳武安葬归元后,秘藏此琴,其后将琴制为拓片,馈赠友人。

写这篇文章时,尚未看到存世的拓片,但资讯已足以支持我断定所谓程济、冒氏递藏,弘仁铭文,一应俱伪。没想到二〇一六年美国、中国拍场上,一下子出现两张“存古”琴拓,在美国的那张有六舟和尚、杨聋石、瞿中溶的印章、题词及杨绳武长跋,在中国的那张有拓无题。这两张拓片的出现,在很多地方都印证了拙文的推断,令人惊喜,不过六舟、杨、瞿的印章、题词又是全伪,作伪者连杨绳武本人的题跋都没看明白,搞出前人题后人拓本的笑话来。这就促成了第二篇文章《水绘园藏程济遗琴拓本续考》(刊于《艺术史研究》第十八辑)。

这样一张琴,杨绳武自得其乐也就罢了,可哪里逃得过汤定之的法眼?何况汤定之虽未必会弹琴,终非未曾见过古琴的人,当然知道古琴断纹整体而言均为横向,而就两张存世拓片来看,墨拓琴身遍布纵向纹路,极为明显,这是绝无可能之事。大约杨绳武实在太过宝爱“存古”琴,担心多拓难免损伤,所以用一张拓片翻板重刻,再拓这个“翻板”去送人。他不讲究,“翻板”未曾髹漆,自然就出现纵向纹路了——木纹也。

《续考》曾考出杨绳武祖籍丹徒,落户东台,在扬州活动较多。那么吴仲坰是怎么得到此琴的拓片的?看到他长年居扬州,就毫不奇怪了。他家与杨绳武家或是有往还的。只是汤定之看到这位“仁世兄”让他题诗的拓片,实在不好意思点破,托辞婉拒,“敬题观款”敷衍一下,大概是唯一的选择。

辛丑七月初四

作者:严晓星

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

来源:文汇笔会

*文汇独家稿件,转载请注明出处。