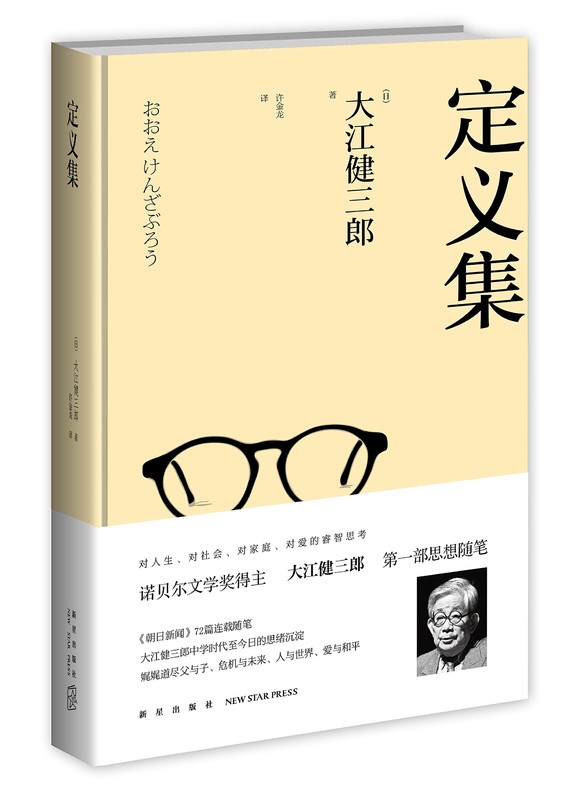

诺贝尔文学奖得主大江健三郎的文学世界,正为越来越多的中国读者所关注,甚至在国内形成一股研究潮流。不久前,“大江健三郎文学研究中心”在绍兴成立,由人民文学出版社编辑的《大江健三郎文集》也即将出版。

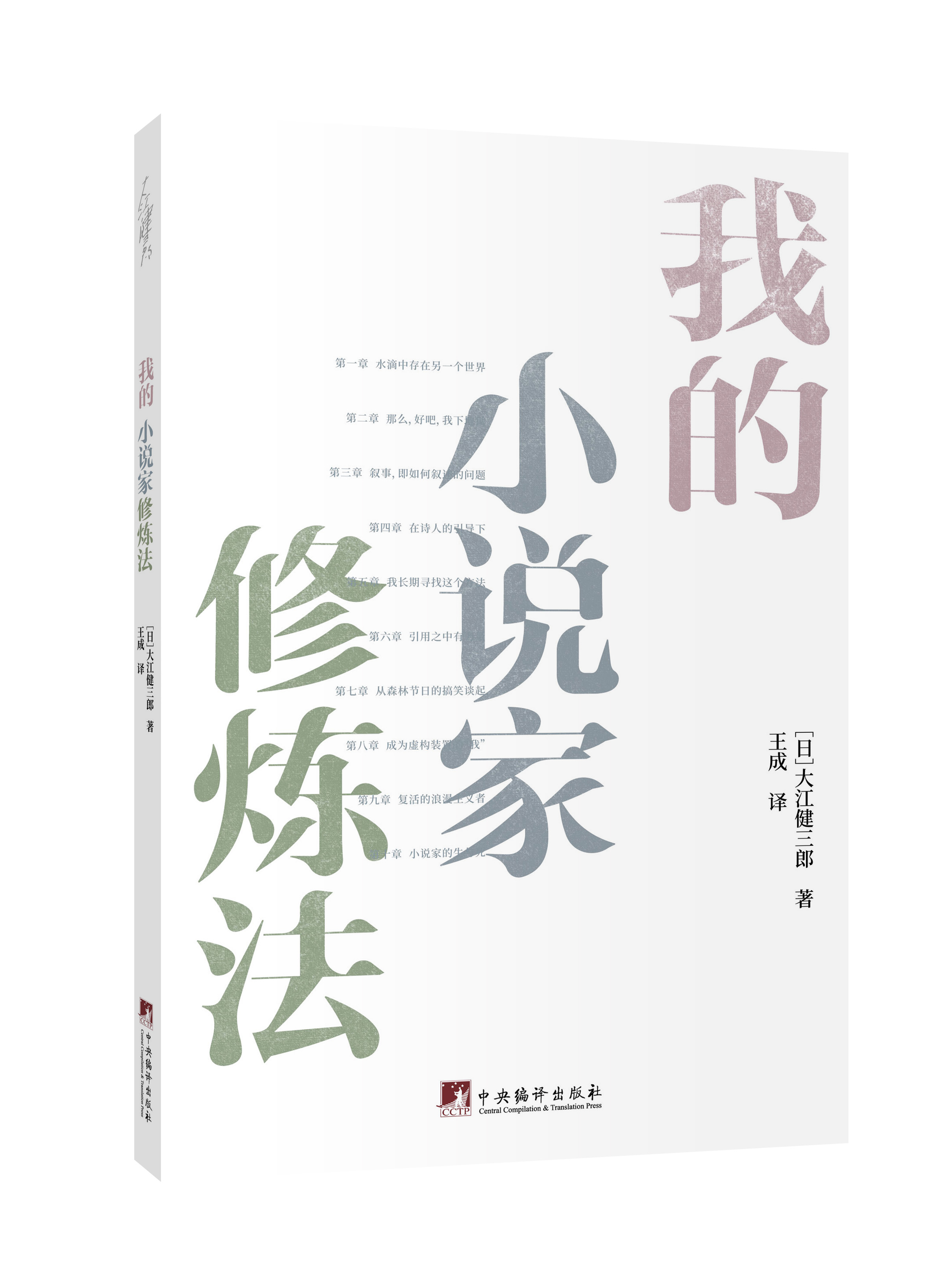

在日本文学谱系中,大江健三郎是稍显另类的,他的写作深受西方文学的影响,尤其是萨特存在主义的影响,叙事手法呈现出“和洋合璧”的奇妙色彩。大江的特别之处还在于,他不仅是一位卓越的文学创作者,对于文学理论亦有深入研究。该如何更深入地走进大江健三郎的文学世界?不妨让我们从中央编译出版社新近重译修订的大江健三郎唯一自传《小说家修炼法》及其重要的文学理论著作《小说的方法》中找寻更多的线索。

——编者

经过对水滴的一段观察,写下自己一生中最初的“诗”

雨滴中,

映照出风景。

水滴中,

存在另一个世界。

我早已对自己的诗歌才能不抱希望,但是,这首诗对我来说,之所以难忘,是因为我觉得其中展示了少年时代的我面对现实的态度,甚至可以说是我世界观的原型。事实上,我创作了这首“诗”以后,一直把水滴中的另一个世界——也意识到其中映现出自己存在的世界——写进文章里。

现在,每当我真实地描绘自己的少年时代,脑海里就会浮现出一个把脸靠近被雨淋湿后散发着清香的柿子树枝、凝视着树叶上存留水滴的身影。那是一个茫然沉默的孩子。尽管我平时很爱说话,那甚至成为村子里孩子疏远我的主要原因……

我写柿子树枝的时刻,便会形象地恢复了对那棵特定柿子树的记忆。从我家旁边沿着主干道向河边走,有一条铺得稀疏不齐的圆形石头的窄小坡道。沿着叫作“sedawa”的坡道往下走,来到一块狭窄的农田边,如果下雨的话,河水泛滥,这里就会变成河床。在田边地头首先看到的是一棵低矮的柿子树。

我清晰记得,是那棵老树长着水灵灵的嫩绿叶子的季节,我注视着柔软的淡绿色的叶丛,有了一个发现。在我的一生中,这个发现影响了我对自然的看法。

那个早晨,我罕见地起了个大早,来到河边。我不仅看到了从东边树林上方直接照射的阳光,看到了河面上反射上来的光线,也看到了金黄色大气中的柿子树叶。现在回想起来,按说当时的我早已厌倦了山谷中的风景和人情世故,对于身边的事物不可能想到用金黄色这样的形容词……

总之,我沿着“sedawa”去河边是为了观察朝阳映照着露珠的柿子树叶。其中有一个特别的理由。前一天的晚上,我在国民学校校园旁边一块杂草丛生的空地上看了一场露天电影。战争新闻和漫画之后,放映的是谁都不感兴趣的“文化电影”。为理科教学拍摄的短片电影中的一个镜头引起了我的兴趣。画面是缀着花朵的樱花树枝的特写。刹那间,我被吸引了过去。整棵小树枝还有花朵和叶子都在不停地颤动,一刻也没有静止……

我看着电影,就产生了抵触情绪,心里想:不可能是这样的。尽管看上去,画面是以草原为背景拍摄的,但是,并不像刮风时的情景。这是为了呈现电影拍摄的是花朵和叶子——也就是说,不是幻灯之类的静止照片,大概是摄影助手特意摇晃的吧?但是,我也并非确信,只是心存疑问。

于是,第二天早晨,离上学的时间还早,我马上就去近距离地,也就是从昨晚电影中摄影机的位置,观察映照在阳光中的柿子树枝。柿子树的嫩叶在无休止地摇动!可是,我的脸颊完全没有感觉到有风……

我就像一个洗心革面的人,从此以后,养成了目不转睛地注视自己生活圈内的树木、花草细微之处的习惯。我每次都会看到小树枝在摇动、草叶在摆动。的确,全都不是静止的。我惊讶自己反复意识到自己迄今为止并没有认真观察过自然界中事物的细节。我并没有好好注视过自己周围的一草一木!在受到电影摄影机的启发之前,我生活在被十层二十层树木所环抱、不踏过青草就寸步难行的土地上,却什么都没有看见……

毫不夸张地说,这次经历使我受到的影响几乎改变了我的生活方式。于是,我成了一个经常被周围所吸引而心不在焉的少年,因此被国民学校的校长盯上了,几乎每天都挨揍。尽管如此,我也不想改变自己生活的新习惯,于是,战争结束后,经过对水滴的一段观察,就写下了自己一生中最初的“诗”。

在法英日三种相互作用的语言活动中,获得充实的情感体验

我并不具备读完任何一本英语书的语言能力。但是,从战争期间到战败,书籍很少的时代,有几本书我反复阅读过几遍,而且,都能记住。尤其几乎完全背诵下来的有《哈克贝利·费恩历险记》和《尼尔斯骑鹅旅行记》两本。

我回想起阅读《哈克贝利·费恩历险记》的经历,可以看出我和外语的关系有两个特征。其一是,每当读到或者听到一段外语被它吸引,我就会抄在笔记本上,如果有译文的话,就会把译文抄写在自己拥有的外文原版节的空白处,打算完整地背下来。

直接的原因是,那个时代住在地方的初中生或者高中生不容易搞到外语原版书。再有一个愿望就是:虽然不清楚原著写的是什么,但是,总希望把听到或者看到的部分留在记忆里。实际上,在我的人生经历中,经常会发生这样的情况:偶然听到或者看到一段独立的外语,并非理解其意思,却总是忘不了。经过很长的一段时间后——要说忘不了,也许听起来是一句消极的话,因为我要把一段不太明白意思的外语写下来记住,所以也付出了积极的努力——有时偶然遇到包括记忆中那段话的完整文本,就会再一次加深印象。

在驹场教养学部图书馆里,从坐在自己旁边的一位学者的书上偷偷阅读威廉·布莱克预言诗段落的记忆随着时光的流逝复活了。有关这个经历,我写入了《新人啊,醒来吧》当中。至于比这时更年少,生活在森林中山谷村庄时,记忆里留存的外语片段,虽然记忆整体模糊,但是,最近,我确信这就是它的本来面目。

我读外语时曾经喜欢把外语和翻译好的日语都摆在面前一起阅读。

同样是在驹场教养学部,考上法语专业后,在迎新说明会上帕斯卡专家前田阳一先生对我们说,你们学法语的人要停止通过翻译去阅读这门语言的文学。我遵照先生的告诫,对于英语的文学也是如此,进入本乡校区后,包括留级的三年里,对我来说,这段时间是有生以来,通过翻译去阅读文学最少的时期。而且,由于我的语言能力差,尽管每天学习八个小时,但是,进步却非常慢。

在教养学部的教室里遇到的优等生们大都自称用法语阅读、用法语思考。其实,他们不就是不愿花费时间,轻视译读成日语吗?

但是,对我来说,读法语——读英语——从另一个角度,寻求如何用日语表达才有意义。对我而言,生活在法语文本或者英语和日语文本,以及自我(的语言)这一三角形的场域中,是最充实的知识乃至情感方面的体验。

在我的文学生活中,虽然未曾出版过翻译作品,但是,处于三个方向相互作用的语言活动中,生活为我成为小说家打下了基础。比这一切更重要的是我需要这个三角形的场域。从那时起,到几乎四十年后的现在,我依然每天上午把法语或者英语的书、辞典和划线用的彩色铅笔、写批注用的铅笔一起摆在自己身边后,开始阅读。下午写小说的时间,我常常把上午读到的内容试着翻译几段,以此为开端,展开小说的创作。有人批评我的作品中引用外国诗人、作家和思想家的话太多,就是源于这个单纯的理由。

从“我”展开叙述,22岁的法国文学专业学生开始了创作

每次重读我最初的短篇小说《奇妙的工作》,我就会不可思议地感到:通过“BOKU(我)”这一叙述者展开的叙述非常自然。如果有人对此提问,我会天真地反问:还能有其他写法吗?22岁的法国文学专业的学生就这样开始了创作。

沿着附属医院前宽阔的马路向钟楼走去,在突然展现在眼前的十字路口,青翠的林荫树梢交织的上方正在施工的楼房上的钢筋铁骨刺向蓝天。从那个方向传来数不清的狗叫声。随着风向转变,狗叫声一声比一声高,一声比一声响,仿佛向天空扶摇升起,在远方反复回荡。

含胸走在去大学的柏油路上,每逢十字路口时我都会侧耳倾听。我在内心的深处期盼听到狗的叫声,有时也完全听不到。其实我对吠叫的狗群并没有特别的兴趣。

但是,三月末,在学校的广告栏里,我看到勤工俭学的广告后,那些狗叫的声音就像湿布一样牢牢地黏在我的身上,侵入我的生活之中。

现在,刊登这个短篇的大学校报寄给我了,年轻的作者跟我说,写这篇小说就像开一个愉快的玩笑,但是,一旦印成铅字,自己也有一种感觉:将来是不是要做小说家?假设附上的信里写着:能否给我一些建议呢?尽管这种情况很少见,我想我会回信奉劝这个年轻人继续写小说。“这样开始写作,坚持一生,一定很辛苦。但是,坚持一生的工作都很辛苦,鼓足勇气尝试一下如何?”

我做出这个判断的根据是这样的。因为这个短篇通过“BOKU(我)”展开的小说叙述方法不但不牵强,甚至很巧妙。实际上,22岁的我没有向任何人请教过。从这个短篇发表后的下一个月起一直到五十多岁创作《燃烧的绿树》为止,我没有一个月不是在写小说或者在为写小说准备笔记。

假如把这个“BOKU(我)”写成“他”或者“太郎”“约翰”“皮埃尔”的话,我作为小说家的道路会变得多么自由啊!而且,我也感觉到我初期的短篇小说的魅力——我自己说也许有些滑稽——正是因为使用了“BOKU(我)”这一叙述方式。

我本人开始创作以先天性残疾的长子为模特的短篇和长篇以来,在叙述手法上,明确地采用了私小说的“BOKU(我)”。最初描写这个残障孩子出生的短篇小说《空中怪物阿古伊》就是通过叙事者“BOKU(我)”进行叙述,但是,拥有这个孩子的人物却是第三人称。长篇小说《个人的体验》的叙事是采用“鸟”这个第三人称关注主人公的方式展开的。我还写过一个通过“胖男人”这个奇怪称呼的第三人称叙述的作品,那应该是个例外。

所以,把我和长子共生为中心创作的作品看作属于私小说的范畴也是理所当然的。如果我是私小说作家的话,本应该排除伦理意义上的谎言,但是,我在小说中,自由自在地导入了作为谎言的虚构。那些作品中的“BOKU(我)”并非完全与现实生活中的我重合。

于是,一旦带有残障的长子在我的小说世界登场,包括他退到背景中去的作品,几乎所有的小说,我都是用“BOKU(我)”的叙事手法创作的。可是,由于内心世界各种感情的郁积,我不得不意识到《燃烧的绿树》对自己来说,是最后的小说。这成为一个根本的原因。采用“BOKU(我)”作为叙述者的叙事小说已经不能支撑不断深入扩展的灵魂主题……于是,在《燃烧的绿树》中,我创作出一个具有两性特征的姑娘=青年,让她=他代替“BOKU(我)”叙述。尽管如此,作为小说的作者,我经常感到自己的表现,甚至思考的幅度受到限制。不用这种方法,靠自己积累起来的小说技巧,有没可能进入更加自由思考和感受的世界中去呢?

当初随意确定的采用“BOKU(我)”进行叙事,一直把自己的文学主线置于其中,经过各种钻研尝试,我被逼进死胡同后,产生了这样的想法。换句话说,从漫不经心的乐天派性格中生出的“坚持一生,一定很辛苦”的种子,早已在为大学校报写第一篇短篇小说的时候播下了。

延伸阅读>>>>>>

什么才是想象力的出发点

在文学创作理论的研究过程中,大江健三郎对于想象力问题的关注很是突出。这样的探索无论对大江本人的创作,还是对普遍性的文学创作都有极大的启发意义。

怎样才能预料写下的文字成为读者活跃想象力思维的契机呢?

我从经验中获得的方法就是确保眼前用语言描述的事物包括人以及人创造出的观念具有物的感觉。这就是“陌生化”。

所谓给予一个物的感觉是把应有的物的感觉模糊化,剥掉表面覆盖的观念性的、解释性的外表,这一侧面至少是存在的。小说中观念性、解释性的语言和句子只会掺杂封闭的、死亡的意象,不会从读者的意识和肉体中唤起想象。它不会成为连接作者和读者的想象力机能的有效媒介物。正因为这是想象力活动的结果,因此它无缘连接作者、读者和现在活动的想象力,也不会带来想象力的再生产,更不会引起生机无限的想象力的爆发。

但是,拥有物的感觉的表现,即“陌生化”了的表现怎样才能实现呢?可以从一个表现上剥掉覆盖物的观念性、解释性的外表,在作家书写小说的行为过程中即把语言写在纸上并尝试改写的过程中,探索表现的方法。譬如未被抹掉留下来的“肉体”一词,经常给句子增添观念性、解释性的色彩。怎样才能确信这是一个只表达物本身而被“陌生化”了的词语呢?本来,语言本身绝不是作为物的否定而存在的。

我们回到读者的想象力来具体地观察。例如勒·克莱吉奥笔下刻画的老鼠。

“慢慢地,悄悄地,在不知不觉中,亚当忘却了自己是亚当,忘却了在阳光沐浴下的房屋里堆积着自己的用品……”

“亚当变成一只白色老鼠。这样的变形是奇特的。他的身体依旧是原样,手脚尖并没有变成粉红色,门牙也没有变长。……但是,他变成白鼠,那是因为他自己认为是白老鼠。因为从这些近视的、纤细的小动物的眼光来看,人类出现了怎样的危险?这是他突然发现的。自己明白啾啾地叫、四处跑、啃东西、用没有眼皮的两个小圆眼睛到处张望,这些动作全都没用。像他这样的人有一个就够了。这样的人往前迈几步,只需有意把脚稍稍向空中抬起。仅此而已,老鼠就会被杀掉,被踩成烂泥,肋骨粉碎,细长的头就会浸泡在由体液和淋巴液形成的海洋里,倒在木板上。”

“于是,世界变得恐怖,变成‘对白鼠来说是一种危险’,他突然站起身来。充满他的大脑的已经不是愤怒,不是厌恶,不是任何残酷。这与杀戮的性质几乎是相似的。”

从上下文来看,这是一只差不多移居到了亚当的意识世界中的老鼠。近视眼的小动物这一表现方法本身是由人的心理投影所支撑的。但是,这一观念性的老鼠经过倒在体液和淋巴液之中的意象,终于表现出“恐怖”的时候,这只老鼠确实具有唤起想象力的力量,表现出作为物的坚固特征。这是只“陌生化”了的老鼠。

我们作为读者遇到具备物的感觉的语言、“陌生化”了的表现时,便会以此为契机感觉到自己的想象力开始活动。连接我们与小说结构的想象力纽带只有这一条。为什么具有物的感觉的语言、陌生化了的表现可以解放我们的想象力呢?我们从现存的概念中解放出来,以清新的视线观察自己周围的人和事的时候,自己的想象力立刻开始颤动,这似乎可以作为解释的理由。事物与人的赤裸裸的相会以及由此产生的“陌生化”作用,就是所有想象力的出发点。

(本文内容摘自中央编译出版社新近出版的《我的小说家修炼法》《小说的方法》,作者均为大江健三郎,译者均为王成。标题及提要均为编者所加。)

编辑:范昕

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。