【学术档案】

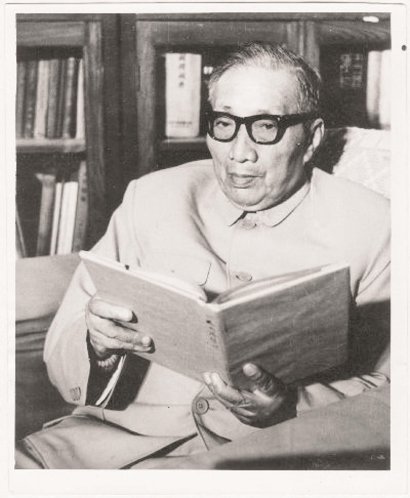

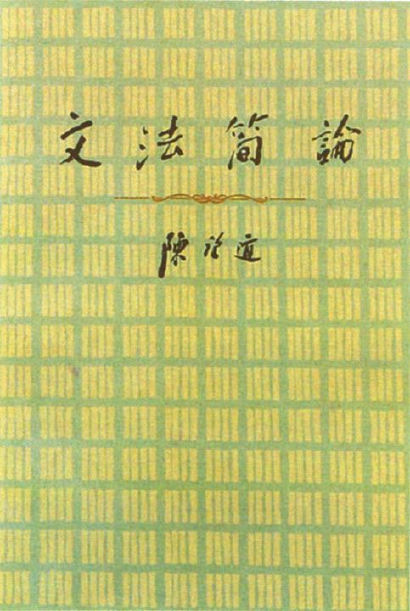

陈望道(1891.01.18—1977.10.29),教育家、语言学家,《共产党宣言》中文全译本首译者。主要著作有: 《作文法讲义》(1922),是“中国有系统的作文法书的第一部”,也是中国第一本白话文的作文法著作;《美学概论》(1926),是中国现代美学开辟之初极为珍贵的探索;《因明学》(1931),中国第一本用白话文讲解因明学的著作;《修辞学发凡》(1932),标志中国现代修辞学的建立。曾任《辞海》编委会主编。他到晚年仍笔耕不辍,1977年在病榻上以惊人的毅力完成《文法简论》。

1920年春,在故乡浙江义乌分水塘村,陈望道就着一盏煤油灯,夜以继日地工作,用一个青年马克思主义者的忠诚和激情,将《共产党宣言》翻译成中文。或许,是因为首位《共产党宣言》中文全译本译者的光环太过耀眼,以至于许多人都忽视了作为学者的陈望道的另一重身份——中国语言文字改革的引火者,为中国自己的语言学体系开辟道路的先行者……

要进行社会革命,语言上的“破旧立新”是最为基础的

1891年,陈望道出生于浙江义乌分水塘村。自懂事之日起,他就对国家的兴衰与民族存亡表现出深深的关切。少年时期,他就在村里办学、启迪民智,希望“教育救国”;之后,受“兴实业、重科学”思潮影响,他在中学学习数理化,并想早日留学深造。受限于当时的条件,陈望道没能去成欧美国家,就近改道日本。在那里,陈望道接触了马克思主义,由此改变了他一生的轨迹。

陈望道于1915年东渡日本。在留日四年半的时间里,他先后完成了法律、经济、物理、数学以及哲学、文学等许多学科的修习,最终毕业于中央大学法科,获得法学士学位。其间,陈望道结识了日本著名进步学者河上肇、山川均等人,开始接触马克思主义。他认识到救国必须进行深及思想的社会革命。他将学名“参一”改为“望道”,寄寓着为国家谋求道路。

一个时代的言说塑造了那个时代的精神形态。陈望道意识到,要进行社会革命,语言上的“破旧立新”是最为基础的。“当时的他深切体会到语言文字的使用,也就是正确掌握表达思想的工具,对启蒙运动和思想解放是极端重要的。” (胡愈之)因此,他从“一时泛览无所归,逐渐形成以中国语文为中心的社会科学为自己的专业”,将研究解决中国社会的语文问题,进行语文改革,当作自己的使命。

然而,对积淀着中华民族上千年结晶,充满了传统、记忆和伤痕的中国语言进行有意识的改革,谈何容易?此时的中国,新旧文化、势力、制度的角力,让改革步履维艰。1919年5月,五四运动爆发。救国心切的陈望道在日本再也待不下去了,于这年7月中返回祖国,很快便投身于新文化运动中。

1919年9月,他到浙江第一师范大学担任国文教员。“五四当年,中国语文课尤其是当时学校新旧思想文化斗争的重要部门”,“要改革教育、普及教育,国文教授是应当第一研究的问题”。他与夏丏尊、刘大白、李次九一同发起国文改革,提出包括提倡白话文、传授注音字母、出版国语丛书等多项具体举措,被当局的保守派视为“洪水猛兽”。因指导学生创办进步杂志《浙江新潮》、发表触怒当局的文章,他不得不离开“一师”,回到老家分水塘村,转而开始《共产党宣言》的翻译工作。

在他之前,国内已有人摘译《宣言》的经典片段,但都不太准确。比如,现在的“全世界无产者,联合起来!”这句人们耳熟能详的结尾,在同盟会成员朱执信那里被译成了“嘻,来。各地之平民其安可以不奋也。”而相较之下,接受过马克思主义的熏陶、精通日文和英文、拥有优秀的国文素养和语言功底的陈望道,成为翻译《宣言》的不二人选,他翻译的“万国劳动者团结起来呵!”则更准确地传递出了《宣言》的革命精神。

语言文字的力量,丝毫不亚于千军万马。当年他翻译的《宣言》如同一阵春雷,震碎了束缚在旧中国身上的枷锁,让无数人为革命事业前赴后继。但译者本人并没有像人们通常认为的那样成为马克思主义理论家,而是作为一名语言学家,通过为新生的语言文字“立法”,浇灭保守势力不断卷土而来的火焰——

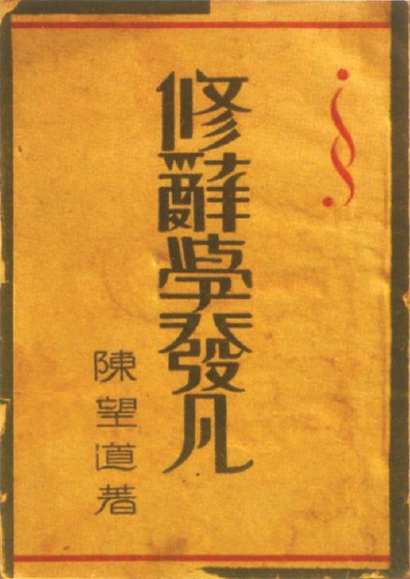

1920年,陈望道走上复旦大学讲台。此时,保守派主张“文言复兴”的声音也始终不绝于耳,如认为只有阳春白雪的文言文可以修辞,而下里巴人的白话文不能修辞等等,对白话文存在偏见。此外,他发现“许多学生不会写文章,问我文章怎么做,许多翻译文章翻得很生硬,于是逼着我研究修辞”。于是,他开始讲作文法和修辞学,先编成了《作文法讲义》,于1922年3月由上海民智书局出版,是“中国有系统的作文法书的第一部”。经过十余年的探索,他又把修辞教学讲稿著成《修辞学发凡》,于1932年由大江书铺出版。这部著作首创了中国科学的现代修辞学体系,标志着中国现代修辞学的建立,作为修辞学的教材一直被沿用至今。

《修辞学发凡》

1934年,面对国民党发起的“文言复兴”运动,有人主张要保卫白话文,但陈望道则认为,白话文运动不够彻底的原因在于它还只是知识分子层面的东西,不被普通大众接受,因而与其被动保卫,不如深入贯彻党提出的文艺大众化方向。于是,他提出推行“大众语”,并提出“大众语”要满足“大众说得出,听得懂,写得顺手,看得明白的条件”,“要建设大众语文学,必须实际接近大众,向大众去学习语言的问题。”

论战的后期,手头字、拉丁化新文字的问题也一一被提了出来。为了让那些没有受过教育的、不识字的劳苦大众,可以在很短的时间内掌握基本的读、写,陈望道等人一直推行将汉语拼音化。那时的反动派骂他“忘祖灭先”,说中文用拉丁字母拼音,跟外文还有什么区别。他不以为然:“过去提倡妇女剪发,反对的人也是这种论调,说妇女剪了发,男女没有区别了!但是结果怎样呢?不还是区别得很清楚么?”

新中国的成立,让文字改革不再是理想而成为事实

“中国文字有种种的难处,难学、难读、难写、难查,难以接近大众,必须在一定条件下加以改革。”新中国成立后,工农大众终于拥有了当家作主的地位。但如果国家的主人连字都不认识,相互之间也无法听懂彼此的话,又怎么能够实现这一历史使命呢?因此,国家正式确立了文字改革的三项任务:推广普通话、简化汉字、制定和推行汉语拼音方案。此时,之前仅仅停留在学者之间的争论的语言革命问题,总算拥有了具体落实的条件。

相关问题(民族共同语、拉丁化新文字)的讨论,其实在三四十年代的“大众语”运动中就已经开始,一直持续到当时。站在大众的立场上,陈望道与其他学者展开了激烈的论争。后来在70年代,他对“大众语”运动也进行了反思,认为并没有真正深入大众,“思想上很混乱,发表的意见也不一定都很妥当”。

“今天的情形完全不同了。……我们今天的情况是,既有文字改革的迫切要求,又有文字改革的实现条件,因此,文字改革不再是理想,而将成为事实,这是毫无疑义的,过去多少文字改革运动者长期不能实现的愿望,在社会主义时代将得到实现。”1955年10月15日在京召开的第一届全国文字改革会议上,陈望道在大会发言中这样说。

当看到自己斗争多年的事业终于要作为国家层面的政策巩固下来,陈望道的内心非常激动,他再次站到了语文建设的最前列——

此次会议的中心是推进文字改革的两个最重要的内容,一是讨论《汉字简化方案》(草案),二是决定大力推广普通话。会议上,陈望道为“普通话”的科学定义的确立作出贡献。原本,会议规定普通话是以“北京话为标准”。陈望道认为这个规定不妥,有逻辑性错误。他说:“以北京话为标准的普通话,普通话也就是北京话,所谓普通话也不存在了。给普通话下定义,恰恰取消了普通话。”他的意见反映上去,中央极为重视,连夜召开紧急会议讨论,最后修改为“以北京语音为标准音、以北方话为基础方言”,后来又加上“以典范的现代白话文著作为语法规范”的内容。关于“以北方话为基础方言”,陈望道后来又作了“即经过书面语加工了的北方话”这一具体说明。

新中国以来的语文改革已经获得初步成效,但仍然需要将这些成果以一种持久的方式固定下来。《辞海》的编写是陈望道学术生涯中的另一大贡献。原《辞海》总主编舒新城逝世后,陈望道于1962年接替这一职务,成为辞海总主编。他对这一任务非常重视,“辞典应当是典范,百人编,千人看,万人查,因而必须严肃认真,毫不马虎,必须给人以全面而又正确的知识,如果提供错误的知识,那将贻害无穷,就不能称作 ‘典范’了。”而在他接手这一工作时,出版于1936年的《辞海》已经几十年来没有修订,里边的许多条文也已经不合时宜。

社会的变革、语言的变化、思想的发展……新中国成立后翻天覆地的变化,带来了源源不断的新素材,使得修订《辞海》的工作量非常庞大,绝不仅仅是“修修补补”,几乎等于重新编写。 “从修订《辞海》开始到16分册出版是第一阶段,由舒新城任主编;从16分册出版到《未定稿》合拢为第二阶段,由陈望道任主编;粉碎‘四人帮’到正式出版是第三阶段,由夏征农任主编。其中第二阶段工作量最大,亟待解决的疑难杂症也最多。”与他共事多年的《辞海》副总主编罗竹风曾这样说。

在修订《辞海》过程中,陈望道有诸多创举:首先,他改变了先前人海战术的编写方法,集中专家,建立分科主编负责制。因为“人非全才,所知有限。即使通才,也不可能涉猎所有学术领域。必须舍短取长,共同切磋,才堪称‘完璧’。各学科所使用的词汇往往不同,自作聪明,一定会出常识性笑话,例如基督教的所谓‘宗派’和一般所指的‘宗派’不大相同”。其次,在《辞海》正式出版后,他主张编委会和分科主编仍应保存,重要编写人员也不能散掉,这样在之后的修订中就可以很快接过前人的“接力棒”,与时俱进,不断吐故纳新。这些都为后来《辞海》的研究和修订工作提供了宝贵的经验。

1962年修订版《辞海》

以当下中国现实为依据,“我们的学术要有我们自己的样子”

陈望道1952年起任复旦大学校长。1955年,他筹建了复旦大学语法、修辞、逻辑研究室(1958年更名为语言研究室)。1956年,上海语文学会成立,他当选为创始会长。1958年,上海市哲学、社会科学学会联合会成立,当选为首届社联主席。20世纪60年代初,针对当时学界不注重汉语实际,拿理论生搬硬套的一系列乱象,他在语言学界提出了“语言研究必须中国化”这一带有方向性的革命口号。

他认为,当时中国的文法和修辞研究有两种学术态度值得批判,一是精通外文,但仅仅“据外论中”、“以洋律中”的中外派,他们将外国的方法论和规律生搬硬套到中文上;二是“长于古学”,但忽视现代汉语发展现状的古今派。他提出应批判继承古代的优秀学术遗产,并批判汲取外国学术中有用的东西,成为兼容并蓄的“古今中外派”。但是,“古今中外派”的位置要摆正,以“今”和“中”为重,也就是以当下中国的现实为依据,用他自己的话来说,就是“屁股坐在中国的今天,伸出一只手向古代要东西,伸出一只手向外国要东西”。

这种研究态度一直贯穿于陈望道学术生涯的始末。早在写作《修辞学发凡》时,他就已经有过类似的思考。著名语言学家陈光磊认为,“《修辞学发凡》就是在吸收中国古代学者有关修辞的某些论述和借鉴外国学者有关修辞的某些观点的基础上,根据汉语修辞事实构建起来的,并有很大发展和创造的崭新体系。”“在中国学术界最早引进和运用结构主义鼻祖索绪尔的语言学理论,以‘语言为本位’研究修辞。”

从1938年到1941年,陈望道有感于我国第一部文法学著作《马氏文通》的陈旧与机械模仿,在上海的中国语文学术界发起一场革新中国文法研究的讨论。这场讨论中,陈望道坚持马克思主义的立场,强调语言学的学术研究要以事实为基础:“语文是发展的,丰富多变的,要正确对待群众在语文运用中出现的一些变化现象”,“语言学家在于根据事实总结规律,而不是拿规律去束缚人家,千万不要做十字路口的交通警察”。

在文法革新讨论时,陈望道就打算写一本用功能观点研究汉语语法特点的《文法新论》,已经开始写作,有了好几万字的积累,因“文革”而中止。1970年春夏之交的一天,陈望道被查出轻度中风,他多年的助手和学生邓明以闻讯赶去探望。据她回忆,令她感动的是她在病床前听到的不是一位病人对自己健康的忧虑,而是对学术研究工作的念念不忘——

“他说,自1966年来的几年中,自己的处境虽然很困难,但却从未停止过研究工作,哪怕是在去医院的途中,在三轮车上,在地段医院的候诊室里,都没有停止过思考一些问题。他还说,在这几年中自己对现代汉语中的单位和单位词作了详细的探讨,有了些具体的设想,需要马上整理出来。他还问起了语言研究室研究人员的去向,并说有可能的话最好马上召集一些人员回来同他一起开展研究工作。”

1971年,复旦大学语言研究室终于在陈望道的努力下得到部分恢复,并在他的带领下完成了一系列工作。1973年1月,《论现代汉语中的单位和单位词》(上海人民出版社)发表。1973年3月,《汉语提带复合谓语的探讨》 (上海人民出版社)发表。1974—1975年,《修辞学发凡》(上海人民出版社)修订重印。1975年起,陈望道的身体每况愈下,长期在华东医院住院。但在病榻上,他仍然对整理出来的文法书稿逐章逐节进行修改,字斟句酌。1978年8月,《文法简论》正式出版,虽然不是原先计划的《新论》,但也为语言学界留下了一份宝贵的学术遗产,一个值得深入探讨的新体系。令人遗憾的是,于1977年10月过世的陈望道未能亲眼见证它的问世。

《文法简论》

“我不过在纸头上呐喊呐喊而已,这种呐喊不过是催促生命早点降生。我不过是听从时代的召唤,喊了几声,实在谈不上贡献。”纵观陈望道先生的一生,学术研究从来不是象牙塔里的孤芳自赏,而是为了这样的呐喊。不忘初心的他,始终关注时代和人民的需要,将追求真理作为一种社会责任。在当下多元化的世界,各路观点、文化、思潮互相交融、交锋。众声喧哗中,如何在国际舞台上发声,构建起中国自身的哲学社会科学话语体系,是今天每一位学人所要承担的历史责任。先生的学术研究为我们做出了指引,这不仅属于历史,也属于现在和未来。

作者:陈瑜

编辑:陈瑜

责任编辑:杨逸淇、陈瑜

*文汇独家稿件,转载请注明出处。