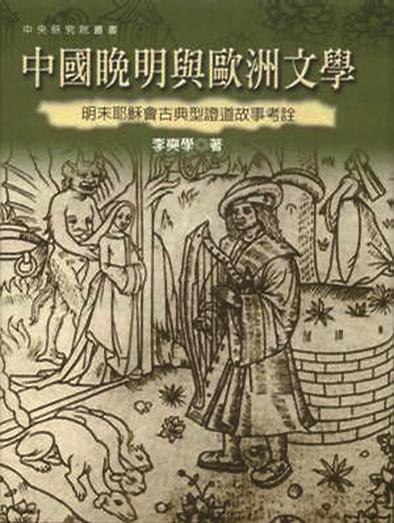

台湾“中研院”的李奭学研究员一直以来致力于研究明清中西文学交流,提出了“没有晚明,何来晚清”之问,认为现代“文学”一词在中国的内涵是晚明天主教与晚清基督教合力建构的结果,晚明的西学东渐对中国文学影响深远。近日,《文汇学人》特约上海社会科学院文学研究所狄霞晨老师对李奭学研究员进行了访谈。

李奭学认为,中国旧有的文学概念,跟现代人所谓的“文学”没有关系。晚明学者杨廷筠用“文学”来表示“文科”,此时的“文学”已经不是“文章博学”的意思了,有了窄化的倾向。“文学”这两个字,如果没有杨廷筠有意无意地改用,可能不会那么顺利地现代化。

李渔笔下的书生已经举着望远镜偷看大家闺秀

文汇报:您在《没有晚明,何来晚清?》一文中,追溯了“文学”一词的现代性之旅。晚明传教士与现代意义上“文学”一词的形成有何关系?晚明和晚清的文学及思想有什么样的精神联系?

李奭学:“没有晚明,何来晚清”这个题目我写了好几年。文学的现代定义是在误打误撞的状态下从西方进入中国的。晚明西方传教士艾儒略、高一志他们谈的“文学”分为四个范畴:古贤名训、各国史书、各种诗文、自撰文章议论。当时他们用的词是“文艺之学”或者“文科”。晚明中国学者杨廷筠为天主教辩护的时候,本来应该用“文科”两个字,但他有意无意地把“文科”改为“文学”,意思和前面讲的“文艺之学”、“文科”相同。

杨廷筠所讲的“文学”在今天看来似乎属于“humanities”(人文),但在当时已经是窄化了的文学概念。这个概念来自1599年欧洲耶稣会学校。史书在今天看来虽然不算是文学,但在西方的传统里却曾经是文学的一部分。在西方文艺复兴结束前,杜撰的内容是可以进入历史书籍里面的。比如,古希腊史学家修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》写雅典与斯巴达战争,写到雅典将军出征前的训话时,他就很明白地跟读者说:“下面这段话是我杜撰的,我认为他当时应该会这样讲。”这是非常后设的现象,作者居然跳进了历史叙述之中。再比如,古希腊历史学家希罗多德的《历史》中写某国与某国发生争执,太阳神认为没有意义,于是去阻止。这也明显是虚构的。历史在西方一直是文学的一环,西方历史有很多是杜撰的。中国的史书中也有类似的情况。《史记》中写刘邦的母亲遇到蛟龙,产下刘邦,这也是一种虚构。《史记》中像这样的虚构很多,但西方历史中虚构的更多。所以文艺复兴前西方历史一直是文学的一部分。中国人过去也把历史撰述当作最高的文类。到了19世纪,德国历史学家兰克(Ranke)认为历史要有凭证,主张“科学治史”。古人的历史都是英雄的历史,但自从“科学治史”之后,历史学科就从文学变成了社会学科,用现在的说法就是从文学院移到社会学院中去了。现在人口史、人口变迁都是历史系在研究了。历史在当时属于文学,“自撰文章议论”就是议论文、“古贤名训”也是文学。

杨廷筠是个小人物,一生做过的最大的官就是 “京兆尹”。他写的文章不一定发挥了多大的影响力。但魏源的影响力却不一般,他的《海国图志》(1852)在清朝九个行省印刻,红遍大江南北。继杨廷筠之后,魏源在《海国图志》中也用“文学”一词指“文学创作”,他用的“文学”内涵与杨廷筠几乎是一致的。魏源说罗马本无“文学”,等到征服了希腊之后,“爰修文学,常取高才,置诸高位,文章诗赋,著作撰述,不乏出类拔萃之人”。就是说罗马把希腊的东西大量地转化为自己的,文学也包括在内。魏源在这里所理解的“文学”概念与杨廷筠非常相似。魏源应该读过杨廷筠的《代疑续篇》,但他不承认。现代学者研究发现其实魏源看了不少明朝的西学。

1866年,“文学”被当作“literature”的同义词被德国传教士罗存德收录进了他在香港编的《英华字典》。这本字典很流行,台湾“中研院”的图书馆就有多部。罗存德的“文学”定义就是从杨廷筠、魏源他们那里过来的。很偶然,在日本传教的洋教士平文在和日本人一起翻译新的西洋名词,也用“文学”来翻译“literature”。平文在日本、澳门都待过,应该看过罗存德的字典。这样一来,“文学”作为“literature”的译语就出现在日本了。

在“文学”现代意义的传播中,力量最大的还不是传教士,是晚清的维新派、留学生、革命党,他们都聚集在日本。他们回到中国时,已经把诗、散文、小说当做文学了,在1903年左右出现了好几篇文章。康有为、梁启超、王国维等人的文章里,都出现了“文学”的新义。

中国旧有的文学概念,跟现代人所谓的“文学”没有关系。杨廷筠用的“文学”已经不是“文章博学”的意思了,有了窄化的倾向。“文学”这两个字,如果没有杨廷筠有意无意地弄对或弄错,可能不会那么顺利地现代化。

“文学”只是一个例子,其实晚清传教士吸收了很多晚明的译词。晚明与晚清之间的联系比我们想象的更多。晚明传教士给中国带来了早期现代性。

文汇报:王德威教授主编的《新编中国现代文学史》是近年来英语学界“重写中国文学史”风潮的一大尝试。您的文章是正文的第一篇。能否结合这篇文章谈谈晚明中西交流与中国文学现代性之间的关系?周作人在《中国新文学的源流》中认为新文学的源头在晚明,他所推许的晚明公安、竟陵派文学与晚明传教士是否有联系?晚明的思想解放与传教士有关系吗?

李奭学:我在那篇文章中写的就是公安、竟陵派与明末传教士的关系。竟陵派的谭元春曾看过利玛窦墓,写了一首诗,写墓景,他似乎认识利玛窦。这首诗收在《帝京景物略》里面。我从魏晋南北朝士人不受礼教束缚讲到晚明公安、竟陵派的性灵。公安、竟陵派人士很多都与传教士有交往,但周作人不知道。公安派每个人都认识传教士,因为他们推崇“独抒性灵,不拘格套”,所以比较不受拘束。袁宏道认识传教士。袁中道在他的《游居杮录》中说自己拿到了邸报,看到第一条就是利玛窦去世。这说明他很关注利玛窦。在那篇文章里,我没有谈“性灵”与天主教“灵魂说”之间的关系。但是两者关系其实大有可谈之处。英语的“spirit”可以翻译成“灵魂”,也可以翻译成“性灵”。“灵魂”(anima)与“性灵”有一种 相通之处。在公安、竟陵派那里,文学的内涵开始发生转变。晚明、晚清与现代的文学观念之间是有联系的,这也是王德威教授这本文学史的重点。

晚明的中国人在某些方面已经开始朝着比较现代的方向走,李渔就是其中的代表。他的《十二楼》中有一卷叫《夏宜楼》,写一个书生爱上了一个大家小姐,不敢接近,就拿了望远镜去山上偷窥,连小姐写的字都看得清清楚楚。书生就趁机追求小姐,最终喜结连理。这样一来,望远镜就变成了媒人,他们成婚后也把望远镜当成神供奉了起来。这望远镜应该是天文望远镜,说明天文望远镜此时已经进入中国。韩南说这是李渔的发明,从来没有小说这样写过。以前的小说就算是要写偷窥也是看人家门窗是不是紧闭的。按照李渔的写法,这种望远镜在当时要买到很容易。这时汤若望的《远镜说》已经出版,即使李渔没有见过望远镜,只要看过这本书,也可以编造出这种情节。这说明西方科技为中国文学增加了新的看点,但可惜以前没有人好好研究过。

晚明的思想解放也与天主教的传入有关。天主教虽然保守,但这种保守是相对的。西方的保守在中国也已经是相当开放的了。比如说天主教是允许男女接吻的,但这在晚明的中国是很难想象的。天主教在科技、观念上都为中国带来了一些现代性的东西。这种现代性是中国早期的现代性。中国的现代性与西方有所不同:西方的现代性是要冲破天主教;但晚明的中国人从未接触天主教,所以天主教对中国来说很新,是中国人闻所未闻的。钱谦益虽然骂天主教,但他家中其实收藏了好几本天主教的书。顾炎武、黄宗羲也骂天主教,但他们都看过天主教的书,对天主教很关注。

没有比较,何来文学?

文汇报:您是外语系出身的,但对中国古典文学很有心得,似乎在“中”“西”“古”“今”之间游刃有余,能否分享一些具体的读书体会?

李奭学:上个世纪台湾比较文学会的一次会议中,有个美国学者发表了一篇论文,名叫 “What is Literature if not Comparative?”(《没有比较,何来文学?》)我很赞同这篇文章的观点。换句话说,任何文学,当你在阅读的时候,你其实都会作比较。文学的存在是因为你身在比较的关系之中。

我自己虽然是英文系出身的,但喜欢读中国旧书。我的高中旁边就是牯岭街,是旧书一条街。那时候我经常翻墙去牯岭街买旧书读。高中到大学一二年级期间,对我影响最大的人是胡适之。

因为喜欢读旧书的关系,我大学本来想读历史系,但后来却进了英文系。大学期间,我考试前读英美文学,考试后读台湾乡土文学。我喜欢杨牧和余光中的散文。杨牧的《叶珊散文集》是影响台湾很大的一本书。我也很向往杨牧的浪漫情怀,想学他靠写文章自食其力。余光中对我的影响也很大,我的文字是比较偏余光中的。

我的研究生就读于辅仁大学英文系,老师大部分都是哈佛、耶鲁、芝加哥、印第安纳大学等美国名校毕业的外国人。他们对我学术眼界的提高帮助很大。我的指导老师欧阳玮(Edward Vargo)是芝加哥大学毕业的,他知道我的研究兴趣是做“allegory”(寓言),就建议我去芝加哥大学比较文学系。当时没有人警告我说芝加哥十年内能读出来的博士很少,而我就在那里整整读了十三年。

文汇报:能否介绍一下芝加哥大学比较文学系的培养方式?对您影响比较大的老师或课程有哪些?

李奭学:在芝大读书,就像头上顶着高压锅的压力盖,外面在噗噗噗响,里面的压力越来越大。每门课都要求每周读一本书,写一篇论文;我修了三门课,一周就要读三本书,写三篇论文。第一年还要自己抽空写硕士论文,至少要三四十页。

余国藩先生对做学问要求很严。“我想开始写论文,但是余先生对我说:利玛窦他们都是懂拉丁文、希腊文的,你也应该懂。所以我又去学了拉丁文、希腊文。”

对我影响最大的当然是余国藩教授。芝大师生的联系都是建立在“office hours”(见学生时间)之上的,余国藩先生的日程安排得非常紧,每周只能和我谈15分钟。他是名门之后,自视很高。他太太也是名门之后,他们是很了不起的一家人。余家是剑桥世家,他的祖父、父亲、姑姑都是剑桥毕业的。他虽然是官宦人家出身,但很绅士。他请我吃饭,都挑最好的馆子,品味极佳。

余先生对做学问的要求也非常严,不能乱来。他甚至会打电话给任课老师询问我的表现。有一次,我上他的《西洋悲剧》课,对《美狄亚》感兴趣,想写这方面的论文。余先生说:“你不懂希腊文,写这个有风险。”我说:“我有很好的英文译本。”后来我根据英译本写出了论文,他找出了论文中希腊原文里没有的内容,给我打了B+。我是一向拿A的。

我学了神学,又考完了法、德、日、意等外语之后,已经过去六七年了。我想开始写论文,但是余先生对我说:利玛窦他们都是懂拉丁文、希腊文的,你也应该懂。所以我又去学了拉丁文、希腊文。希腊文的语法容易理解,但单词特别难记,当时我已经37岁了,经常记不住,觉得非常沮丧。他要求一定要准备充分之后才可以写论文。所以等我考完了拉丁文,才真正开始着手写博士论文。

余先生是观念非常西化的人,用西方治学的方式教我。芝大是新亚里士多德学派的老家,每个老师都对亚里士多德的《诗学》很熟悉。余国藩也是个新亚里士多德学派,强调精读、细读。他对我影响最大的地方是读书仔细,要有想象力。这种想象力不仅要能飞起来,同时任何研究也要从考证入手。但是考证不是最重要的,考证解决之后要从文本分析上下功夫。读书不要把书当死文字看。

余先生对《西游记》《红楼梦》的研究也很精湛,我有三分之二的中国传统学问是跟他学的。他眼光很高,研究《红楼梦》的时候,请助理把图书馆里有关红楼梦的文章都印了一份。一百份里面被他丢掉了九十份,都是看不上的。做学问就应该这样,我看文献也是精挑细选的。他要求不是原创的题目不准写,任何人写论文之前一定要跟他谈。这对我的影响也很大,我现在教书也是这样。

除了余老师之外,芝大的米勒(MichaelMurrin)教授对我的影响也很大。他研究文艺复兴时期的文学和史诗,尤其是寓言型史诗,写过研究《仙后》(The Faerie Queene)的专书。所

以我一度想做《西游记》与《仙后》的比较研究。他十年才出一本书,一辈子也就出了三四本书,但每一本都很轰动。他研究史诗痴迷到什么程度呢,为了史诗专门跑到丝绸之路去走了一遍,还去印度找史诗。因为除了西方史诗之外还有欧亚史诗。正是因为如此下功夫,他的书得到了美国比较文学界最高奖“ReneWellek Prize”(韦勒克奖)。我常常和他一起喝咖啡,他做事很美国派,你有不对的地方他会很明白地讲出来,从而纠正了我很多读书上的坏习惯。比如说,我过去读希腊文学史老是用一本书,尽管那是业界公认的好书,但是他认为这本书很差,让我不要去读。他读书的眼光很高,也影响到了我。

文汇报:现在比较文学的研究热点在哪里,您如何看待跨学科研究?比较文学发展的现状又是如何?

李奭学:现在比较文学研究中最热的是生态批评,主要是中国学派在研究。跨学科研究是必须的,至少对我来说是这样。余国藩先生当年就读的是芝加哥大学“宗教与文学”跨学科的博士班。我研究传教士,余先生说:“你要做传教士,一定要了解他们的神学是什么,要懂神学。”所以我也到神学院去读了两年书。

台湾现在的比较文学研究现状不乐观,已经很少有高校有比较文学的博士点了。前几年台大的系主任想要发展比较文学,请我去教书,结果两年之后换了一个系主任,对比较文学不是那么热衷,所以我就不想教了。过去比较文学开在外文系下面,但是现在外文系都没有兴趣开比较文学了。

文汇报:您是学院派,但也能写雅俗共赏的文章、书话,文字也很美,能否谈谈这方面的心得?您近年来为何很少写书评?

李奭学:写专栏文章是我的兴趣所在。我有把文章写“美”的企图。不管是写书评还是写论文,我都要求文字要看得过去。睡觉的时候偶会想到一个句子有更美的写法,我会爬起来,把这句话改好了再继续睡。

我会从很多角度去阅读一本书,评价的标准主要有两条:先看一本书的文字,文字不行就不行。一本书到我手上,第一个问题就是能不能读得下去的问题。如果读得下去,文字就差不多了。接下来看结构,如果文字和结构都不错,那么在我看来,这本书基本上就是本好书了。

我很服膺余国藩、米勒教授这样治学“博而约”的人。余先生最后也“约”到道教文学了,不敢多做弥尔顿这些人了。因为再往后就要走到生命的尽头了。那就要尽量做一些比较有把握、有贡献的东西。我近年来也有这样的感受。以前我每周都要读一本小说,台湾很多作家都以得到我的书评为荣。2008年以后,我觉得自己没有力量再写现代文学的书评了。研究明清之际250年从西方来的文学已经够我瞧了,哪里还能费时浪谈。等我研究完,说不定生命已经走到尽头了,怎可再分散自己的注意力呢?无论是写小论文还是大论文,我都是磨之又磨。刚刚写好的一篇论文就花了近两年时间。看新的东西要花很多时间,不如守住一个城堡,从容经营。

中文里任何一次文类的大变革都与翻译有关

文汇报:您坚持在台师大和辅仁大学教翻译史课程,翻译史与比较文学研究有何关系?

李奭学:我在台师大教翻译史,是翻译所下面的课程。我一直想在台大中文系开翻译史课,但开不成,他们总觉得翻译史好像是外文系的事情。但外文系觉得翻译史充满了佛经的翻译,也没兴趣。这是很可惜的一件事。中文系一直觉得中国文学是一门很纯的学科,在我看来其实是大杂烩。

中文里任何一次文类的大变革其实都与翻译有关。东汉末年、三国时期佛教开始传入中国,魏晋南北朝时期就开始重视声律的问题。因为翻译佛经的时候要把多音节字母翻译成中文里的单音节字。佛经不是译来让你默读的,是译来让你唱的,所以它有音乐性。这一点就造成了佛经的翻译对声音很讲究。而中国人古来对声音没有那么强的敏感性的。因此沈约他们提倡永明体,诗歌于是发生了变化,开始注重声律。绝句、律诗是不能在声律方面弄错的,弄错就破格了。所以唐诗的变与翻译有关。宋词之变也是西域新音传入中国之后带来的变化。西域新音传入中国不会只有音乐,文字也要翻译成中文,因此宋词与翻译也有某种程度的关系。元曲又唱又跳又讲话的杂剧形式是典型的印度戏剧形式,更何况它常常分为五折,这是印度梵剧常见的分幕方式。你看印度电影会发现,它往往是唱一唱歌,跳一跳舞,再来一段对话。十部电影中有三四部都是这样的。佛教都已经在印度消失了那么多年,印度的电影还是这样的。明清小说中插诗的形式是很常见的,经常出现“有诗为证”、“有赋为证”这样的形式。回前有诗,回后也有诗。这在《文心雕龙》中就已经表现出来了。刘勰讲完一篇之后会用四字一句的方式把主旨重复一遍,就是受到佛教中偈子的影响。刘勰受到他佛教同门的影响,他自己后来也当了和尚。佛经是唱的,敦煌变文也是受佛教影响,它把三行一段的佛经演成三万字的小说。靠什么呢?想象力。叙述来一段,接下来这段话再用音乐重新表现一次,所以俗讲僧一定要会唱曲。胡适已经指出过,中国以前的小说中没有“有诗为证”这样的形式。之所以会出现这样的形式,与佛教译的偈子有关。

文汇报:能否谈谈您对未来比较文学发展方向的看法?

李奭学:在我看来,比较文学未来会朝翻译研究的方向走。没有翻译就没有比较文学。比较文学强调应该直接读原文,所以翻译就被甩到一边去了。但现在大家有一个新的观念是:我们都是俗人,谁能懂四种以上的语言?能懂两三种语言已经很了不起了。所以像Susan Bassnet,David Damrosch等人都认为将来的比较文学不一定像以前的比较文学那样,要你读希腊神话的时候要用希腊文来读,不一定要懂那么多语言,可以借助翻译。既然有可能大家都借助翻译来做学问,翻译要不要研究?当然要研究。谁研究?不是翻译所的学生,是比较文学家或比较倾向文学的翻译学者。翻译理论研究应该会成为比较文学研究的重点。所以Bassnet的结论也是将来翻译史(这是一个很少有人注意到的学问)还有一般的翻译理论研究应该会在比较文学里占很大比重。我很同意这种看法。因为人是趋简的,开头就把比较文学设得那么严格,结果大家越做越怕,越做越担心,能趋简是有一定的道理的。我认为将来可能比较文学研究者不用再懂那么多外语,但是要能透过经典翻译来研究。

作者:狄霞晨

编辑:陈晨

责任编辑:刘迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。