如何以书籍的形式将博物馆里的文物与中学教育教学联结起来,为青少年开启博物馆学习研究的全新之门?如今,有这样一套丛书,将64件国宝文物以课程的形式呈现在学生面前——11月18日,中国国家博物馆与北京市第四中学联合发布《中学生博物之旅·古代中国》研学丛书。

丛书围绕从国家博物馆“古代中国”基本陈列中精心遴选出的64件文物展开,以物说史、以物证史,充分吸收最新学术研究成果,通过最具时代特色的代表性文物串联起中华文明演进的历史足迹。

据介绍,该丛书是国家博物馆与北京四中结合双方优势资源,面向全国中学生和教师群体开发的、具有研学示范意义的科普读物,由国家博物馆社会教育部经验丰富的一线金牌讲解员与北京四中优秀教师深度合作,历时5年精心撰述,经文博界、教育界专家学者多番论证而成。

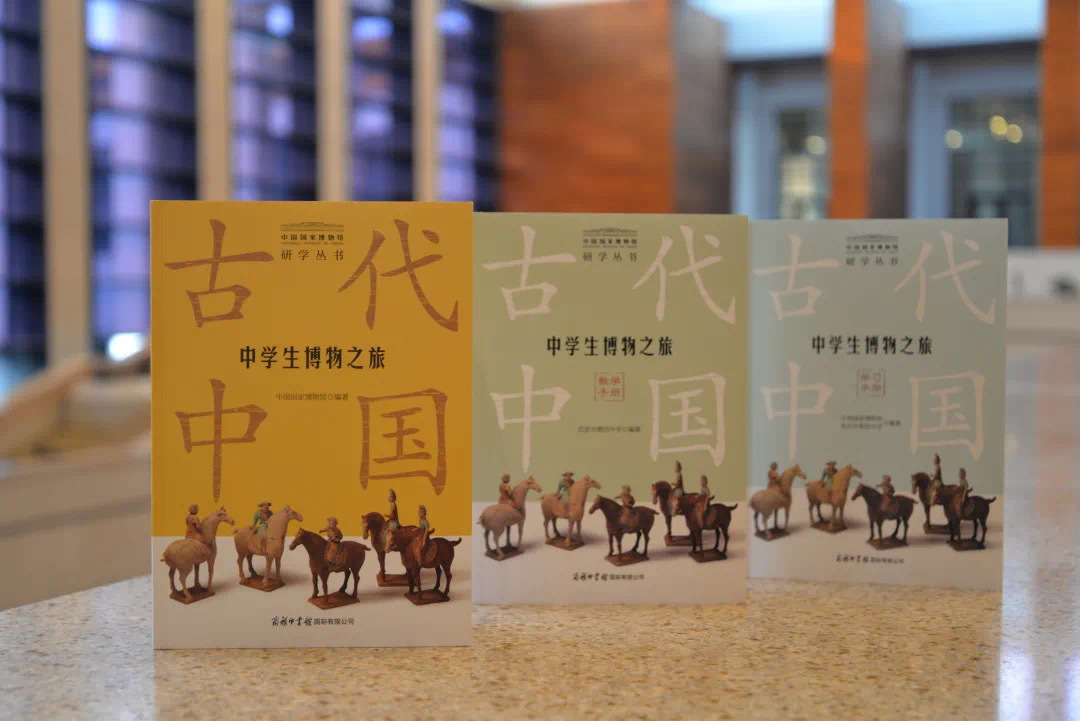

丛书共3册,《中学生博物之旅·古代中国》是一部导览读本,既注重从历史价值、艺术价值、科技价值等多角度解读文物,又着力展示文物的器物之美、创造之美、智慧之美,让同学们学会与文物对话,掌握不同品类文物的欣赏之道。《学习手册》是学生参观博物馆进行综合实践的学习册,从“初识文物”“深入探究”“文化参与”三个层面引导中学生由浅入深地认识文物、探究历史、传播文化。《教学手册》是教师用书,围绕文物提供了包含文物信息、探究活动、实践活动在内的完整教案。为方便广大中学生云研学,丛书中每件主题文物还制作了线上课程,扫描二维码,即可观看主题文物及关联文物的高清影像资料。

▲北京四中会场上的《中学生博物之旅·古代中国》研学丛书展台

近年来,国家从战略层面大力推动青少年博物馆研学实践活动。2016年,北京四中与中国国家博物馆签订合作协议,在博物馆教育领域作出系列探索。其中,双方共同开发了基于博物馆资源的中学传统文化养成教育课程。一门名为“玩转博物馆”的课程应运而生。据了解,该课程由语文、历史、地理、通用技术等11个学科的20位老师教授,把64件文物以课程的形式呈现在学生面前。语文教师带领学生研究古代青铜镜发光的原理、地理老师为学生讲述宋代古沉船“南海一号”的故事,通用技术老师引导学生用沙绳打磨玉石……有趣的实践课程让学生们在动脑、动手的同时掌握历史知识,备受学生欢迎。

▲北京四中分会场合影。左四至右四分别为北京四中校长马景林,教育部教育发展研究中心副主任陈如平,北京四中党委书记王红

《中学生博物之旅·古代中国》研学丛书充分吸收最新学术研究成果,全方位、多角度阐释中华文明代表性物证,揭示了物质文明蕴含的人文精神及其当代价值,将知识性、趣味性和价值观引导有机结合,为青少年博物馆研学打开了一扇全新之门。

北京四中校长马景林表示,丛书的发布,能够让学生们有所学、有所往、有所思、有所得也有所爱,而这学、往、思、得、爱的过程,就是传统文化对学生的浸润过程,期待丛书能够让更多的学生在去博物馆、在接受老师的相关课程教育,以及自我研学的过程当中,能够有更多的收获。

来源:中国国家博物馆、北京市第四中学、北京日报

图片:中国国家博物馆,北京市第四中学

编辑:李扬

责任编辑:江胜信