藏书是一大苦事,并非乐事。如果是两三千册,或许还好对付,要是上了一万册,恐怕一般人都要有点难过了。住房有限,人都仄居,何来书的地盘?于是书橱之外,不免堆在地上,摆在案头,甚或占据床位。如果堆到如山积一般,那就有书等于无书了,恰似华君武一幅漫画的标题一样:书到用时方恨多。硬就是找不到你需要的那一本书,无奈之下,只好再去买一本,这一来,书就越发多了,屋子就越发逼仄了,人就越发渺小了。

周振鹤先生在书房。

不但我如此,我的老师如此,我的同学朋友莫不如此。我这一世只见过一位藏书阔气的。1986年在澳大利亚国立大学访问,我的隔壁办公室是一位梵文教授,其书评在学界有令人震摄的威力。他曾经邀请我到他家作客。那才叫气派:一间四五十平米的书房,四壁都是书。层高三米有余,顶上的书自然是要用梯子才拿得到的。又一间六七十平米的地图室,中间是一张长四米以上宽三米有余的大桌子,专门用来看极大幅的地图。当然做习明纳工作坊讨论班也极合适,因为周围一圈都是长条板凳。此室四周依然是从天花板到地面的壁橱,但没有橱门,书伸手可及。最后,又领我到书库。那是与住宅分开的一座独立平房,约近百平方。里头一色铁书架,我没有细数有几架,只是感到有点晕眩。一个私人,有这样的藏书,想找什么就是什么,天下有比这更惬意的事吗?堪培拉地广人稀,许多住宅不建二楼,有的是地盘。这位教授的房子就是如此,一色平房。我在想,一介平民如果也有天禄琳琅的话,不就是这个样子吗?

十多年前,我误打误撞,在住房之外又买了一套底楼的小房子专门用来放书,所有墙面用来做固定的书架,从天花板到地板,还占用一半客厅做了五个3×2.5×0.5米的可移动钢书架,但是这只能解决大部分藏书的上架问题,仍然有部分书要堆在地上。由于移动书架沉重,自然只能做在底楼,但是上海的黄梅天是可怕的,底楼尤其潮湿,于是书发霉,长虫,甚至有一次还被从不知哪里混进来的老鼠咬烂了好些。于是藏书只剩下了烦心,何乐可言?

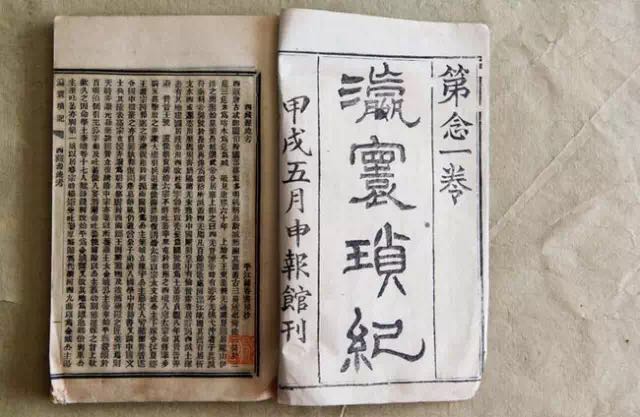

周振鹤所藏申报馆发行的《瀛寰琐记》。

然则如此说来,藏书真是毫无乐趣了吗?倒也不尽然。五六年前,为了纾解住宅过于逼仄之困,换了一处新居。搬家以后,因为没有时间整理,遂胡乱上架。不料在上架之时,突然发现自己竟然有一册初版本的《国故论衡》,就是1910年日本秀光舍印的那一版。何处何时所得,浑然已忘。当然,以黄永年先生看来,这也属于他说的扔在地上他也不会要的一类书。不过再仔细一看,竟然是章太炎先生的自校本,其中朱墨两色校改的蝇头小楷不能不让人觉得可亲可宝。于是再思再想,这藏书诚是苦事,但有时有这一乐也就抵得千般的苦了。

作者:周振鹤

编辑:郝梦夷

责任编辑:姜澎