最近一段时间,从中国国家博物馆展至广东省博物馆的“《红楼梦》文化展”成为一大热点,带领人们再一次全方位重溯古典名著的魅力。

自《红楼梦》由曹雪芹“十年辛苦不寻常”的“孕诞”以来,历经两百多年“风刀霜剑严相逼”,在不断与历史演变相共、与时代前进相合、与社会发展相融的运行轨迹下,已经成为一个跨时空的“超新星IP”,其著作相关的文化及衍生出的艺术品类在人们的视野内始终方兴未艾。

贾府艺术品类如书画礼器、金漆银器、丝织罗绣等,犹如一部十八世纪中叶的百科全书,尤以社会百态、风俗民情、衣食住行见长;后世从《红楼梦》中汲取的养分,像各类古籍善本、学者手稿、书画曲艺、影视作品、建筑音乐等等,不断发展衍生出来的艺术产品和文化现象更说不尽道不完。在此,容我以粤博展出的413件展品为由头,略呈扯絮绵力。

【色色俱全之美】

走近展览,四周除呼应《红楼梦》的正红底色外,其他触目可及的是近似天晴、秋香、松绿和银红这几种布展主色。着实令人想到第四十回,贾母见黛玉屋内窗上纱的颜色旧了,欲换时对众细讲“蝉翼纱”和“软烟罗”的区别:“怪不得他认作蝉翼纱,原也有些象,不知道的,都认作蝉翼纱。正经名字叫作‘软烟罗’……只有四样颜色:一样雨过天晴,一样秋香色,一样松绿的,一样就是银红的。若是做了帐子,糊了窗屉,远远的看着,就似烟雾一样,所以叫作‘软烟罗’,那银红的又叫作‘霞影纱’。如今上用的府纱也没有这样软厚轻密的了。”

虽质感“厚”但重量实“轻”,远望如烟如影,触感“软”方适合做帐子;“密”指织物孔眼大小,孔若排得不密,太过透风,糊屉必觉凉,老祖宗怎舍得黛玉这把孱弱身骨再受窗外风寒?反过去比,大概亦可得出蝉翼纱当是“轻软”有加,却在“厚密”上与软烟罗区别开来的结论。纱罗近似,孔眼有别,难怪连见多市面的当家人王熙凤都被老祖宗笑骂“不识货”;另一方面“软厚轻密”四字各表其质,凸显了贾母对一应物什细致的观察度和绝高的艺术鉴赏力。

展览现场有对应这四种颜色的草木染织物,其中三罗一纱,可供观者把玩。

黛玉的潇湘馆内有翠竹千株,老祖宗因说给她用霞影纱,银红雾窗加翠影森森,把潇湘妃子的艳绝孤清表现得淋漓尽致,慈爱的大家长贾母是一把配色好手。但她同时也说,这料子“倒是做衣裳不好看”。

说起红楼儿女的衣裳,更是五色令人目盲。如展品“彩绣花蝶红缎女夹袄”,似在对应王熙凤先声夺人甫一出场时的穿着, “缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙。”这“红袄绿裙”和宝玉出场是一样的鲜靓抢眼, “穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖……外罩石青起花八团倭缎排穗褂”,实红间青,到底是两大富贵主角,色色用正。

人说“红配绿,俗得跳”,怕是对“色彩对照”的误解,红楼儿女多有红绿色系高级搭配。怡红院里的海棠芭蕉自不必说,怡红快绿当如是;却说宝玉见过贾母后褪下外出服另换上一套居家的,瞧瞧“银红撒花半旧大袄……下面半露松花撒花绫裤腿”,松花是鲜嫩的黄绿色,银红配松花,不止一次提及。

第三十五回“黄金莺巧结梅花络”,宝玉问她:“松花色配什么?”莺儿道:“松花配桃红。”雅淡之中带些娇艳,这娇艳也是红楼丫鬟“红绫袄青缎掐牙背心”的常色,袭人的“银红袄儿,青缎背心,白绫细折裙”,晴雯的“葱绿院绸小袄,红小衣红睡鞋”,不一而足。

莺儿的配色学问还包括“大红的须是黑络子才好看,或是石青的才压的住颜色”,“葱绿柳黄是我最爱的”,不正是金庸《书剑恩仇录》里那翠羽黄衫的霍青桐吗?

丫鬟黄金莺的审美与其主薛宝钗不离关系,来看宝钗的装束色彩,“蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙”。展览中能看到近似的,如“黄色洋绉百褶绣花马面裙”,“洋绉”指舶来绉织物;展上“玫瑰紫”找不到,倒有两三件雪青的,半旧不新,符合宝钗藏愚守拙的性情。而宝玉“戴着缧丝嵌宝紫金冠,穿着秋香色立白狐腋箭袖”去看她,搁今天绝对情侣装无疑,金玉良缘那些话岂是空穴来风?黛玉不免要含酸。

还有一件展品“红纱女官衣”,正红色、蓝立领、马蹄袖,质轻薄透,暗绣彩蝶牡丹图案,影射贾府大小姐、才选凤藻宫的贾元春。“元春省亲”那节提到“后面方是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤版舆,缓缓行来”,展出有“黄咔喇綵绣云蝠八宝翔凤轿顶罩”堪堪互文。

配色的参差对照,不光衣裳,也体现在家居上,王夫人的房间“临窗大炕上铺着猩红洋罽,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥……地下面西一溜四张椅上,都搭着银红撒花椅搭。”深浅不一的红,明暗有致的黄,玉钗金屋,芗泽罗襦,此色此境之细腻,非亲历者如何撰来?

【洋洋大观之奇】

文化是碰撞出来的,人类文明的进化史就是一部流动史。曹雪芹写《红楼梦》自言朝代年纪、地舆邦国皆失落无考,但每论及一处贾府繁华处,却往往总似不经意间露出西洋物什,以增奇趣。元春给“省亲别墅”赐名“大观”,坐实了这座贯穿古今、汇通中西的盛世华园。

类似展出的“广造烧蓝桃式挂表”“提梁珐琅钟”等钟表,红楼多有写到,宝玉“回手向怀中掏出一个核桃大小的金表来”(第四十五回);家下人也识钟读表,凤姐协理宁国府时说过,“素日跟我的人,随身自有钟表……横竖你们上房里也有时辰钟。”这在热爱先进科学技术,看过二十几遍《几何原理》的康熙执政时期实在不算奇事。大抵只有田间人刘姥姥不明所以,“听见‘咯当’‘咯当’的响声……忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤砣般一物,却不住的乱幌。”该自鸣钟竟不知是不是后来被凤姐变卖了换回“五百六十两银子”的那座(第七十二回)。

在一片古典园林式建筑里,姥姥醉闯怡红院,发现“一架玻璃大镜相照”,以为来见着个自己,且“镜子原是西洋机括,可以开合”,又“见迎面一个女孩儿,满面含笑迎了出来……‘咕咚’一声,便撞到板壁上,把头碰的生疼。细瞧了一瞧,原来是一幅画儿。”西洋美术中的油画具有在平面上创造一个立体空间的透视效果,“刘姥姥自忖道:‘原来画儿有这样活凸出来的。’……一面又用手摸去,却是一色平的……”乾隆十六年,号召跟随郎世宁学油画,传教士油画家在中国南方地区的通商口岸广州等地迅速传播,对世界绘画交流史产生深远影响。

贾府正处于中西文化交流的潮头上,八岁大的宝琴跟随父亲到西海沿子上买洋货,见到一位十五岁却熟读五经的真真国女孩,“脸面就和那西洋画上的美人一样……满头带的都是珊瑚、猫儿眼、祖母绿这些宝石;身上穿着金丝织的锁子甲洋锦袄袖;带着倭刀,也是镶金嵌宝的……”之所以说“和西洋画上的美人一样”,同许多洋物什上多画着洋美人或相关,倒像后来的月份牌,用美人广而告之的意思。展览上亦有红楼月份牌及广告招贴画等物,复古又新潮。

西洋玻璃制品在贾府的应用俯拾皆是:三寸大小的两个玻璃小瓶,上面螺丝银盖,一个是“木樨清露”,另一个是“玫瑰清露”;芳官把玫瑰露送予柳五儿,玻璃瓶内“小半瓶胭脂一般的汁子”,误以为是宝玉吃的西洋葡萄酒。芳官另有个名儿叫“玻璃”,宝玉为她的取名解释道,“海西福朗思牙,闻有金星玻璃宝石,他本国番语以金星玻璃名为‘温都里纳’。”众人嫌拗口,翻汉名就唤“玻璃”。

本次展出计有“金黄玻璃刻花高足盘”“玻璃刻花描金菊花盖罐”等,皆清时器物,其中最与红楼有关的当属“德国制描金三色玻璃烛台”和“八楞花玻璃灯罩”了,一如黛玉在雨里点的那盏“玻璃绣球灯”。

再比如贾府过春节,“两边大梁上,挂着一对联三聚五玻璃芙蓉彩穗灯。每一席前竖一柄漆干倒垂荷叶,叶上有烛信插着彩烛。这荷叶乃是錾珐琅的,活信可扭转……”字里行间流光溢彩。老祖宗呢,歪在榻上,“榻上一头又设一个极轻巧洋漆描金小几,几上放着茶吊、茶碗、漱盂、洋巾之类,又有一个眼镜匣子。”她又自取眼镜向戏台上照一回,完全是西洋范儿的享福人。

玻璃制品论昂贵,应是那架玻璃炕屏,因贾蓉父请一个要紧的客人,令贾蓉求婶子借,足见贵重。凤姐嘴上笑怼“也没见我们王家的东西都是好的不成?”心里当是欢喜,毕竟王家祖上管各国进贡朝贺的事,“凡有外国人来,都是我们家养活。粤、闽、滇、浙所有的洋船货物都是我们王家的。”

【盛盛鼎食之贵】

都说“三代才出一贵族”,可见“富贵富贵”,富是相对易得的物质,精神上的贵才是难培养的。贾府作为“钟鸣鼎食之家,诗礼簪缨之族”,无论是从物质上还是精神上都达到了高峰,审美情趣和艺术品位辅成。

鼎是古代最重要的青铜礼器,最早就是用来煮东西的炊器。荣国府的中心建筑荣禧堂,“大紫檀雕螭案上,设着三尺来高青绿古铜鼎,悬着待漏随朝墨龙大画,一边是金蜼彝,一边是玻璃珯(台+皿)。地下两溜十六张楠木交椅。”“三尺来高青绿古铜鼎”定鼎案中,金蜼彝是周时礼器,珯(台+皿)是盛酒器,正房陈设旨在彰显身份尊贵。贾氏宗祠亦如是,没有细写,泛泛提了句“月台上设着青铜古铜鼎彝等器”。

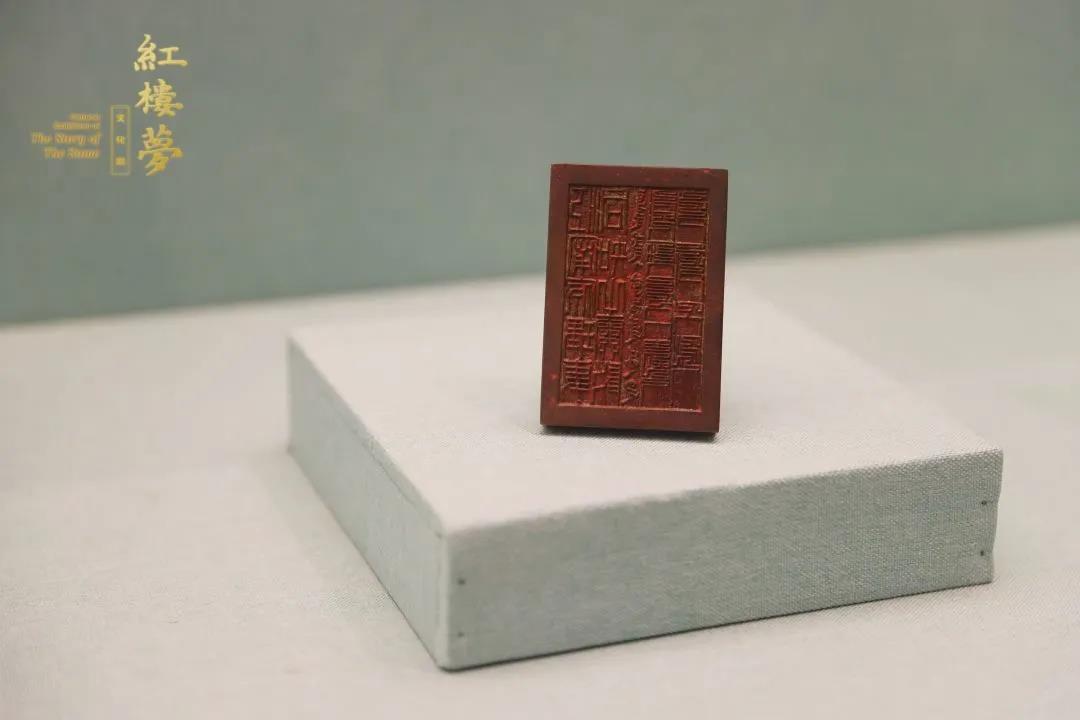

鼎非常人所用,故偌大的鼎姐妹中只有探春敢有,“当地放着一张花梨大理石大案,案上垒着各种名人法帖,并数十方宝砚,各色笔筒,笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊……案上设着大鼎。左边紫檀架上放着一个大观窑的大盘……右边洋漆架上悬着一个白玉比目磬……”秋爽斋一系列的“大鼎”“大案”“大盘”等象征女主人的“才自精明志自高”比得顶梁男儿,而贾家赫赫百年的诗礼簪缨勿忘读书,却是在三姑娘处才看到些出路。

黛玉房内是件龙文鼒,“鼒”指小鼎,约如展出的“透雕云龙纹铜炉”;宝钗的性格更不会逾矩半步,房内如雪洞一般,倒是贾母看到了说予她放一座“墨烟冻石鼎”,那纯是工艺装饰品了。

王夫人用四大名窑之一出的“汝窑美人觚”,不过插花;妙玉喊宝黛钗一起吃体己茶,拿出的是“(分+瓜)匏斝”“杏犀(喬+皿)”“绿玉斗”,还有一只“九曲十环一百二十节蟠虬整雕竹根的一个大海”,给众人用“一色官窑脱胎填白盖碗”,敬贾母的却是“一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘,里面放一个成窑五彩小盖钟”,珍玩古董兴起随手取出喝茶,一时不妥直让搁外头扔了,怪道连王夫人也说“他既是官宦小姐,自然骄傲些,就下个帖子请他何妨。”

展览上虽无那些,却也模拟了一番“红楼夜宴图景”,背景选自孙温所绘的贾母八旬寿宴,展出一组日用器皿:“镶金口玛瑙梅瓣碗”令人想起用缠丝白玛瑙碟子盛荔枝,“珐琅提梁酒壶”联系史太君两宴大观园,席上“每人一把乌银洋錾自斟壶,一个十锦珐琅杯”,“铜胎画珐琅手炉”似耳边回响起黛玉的牙尖嘴利“哪里就冷死我了”,“八吉祥纹画珐琅火锅”使人立时有了锦心绣口啖鹿肉的冲动。

珐琅是一种涂于金属制品表面经烧成等步骤所得到的复合性工艺品。工艺有多种分类,其中“掐丝珐琅”即人们熟知的“景泰蓝”,以明景泰年间为最;至清代,西洋珐琅从广州传入中国,俗称“广珐琅”,乃朝廷贡品,最著名的就是这“画珐琅”,该技术传入后,在康雍乾三朝得以发展。

如果说《红楼梦》的室内场景换转是靠门、窗、帘等建筑物,作为推、窥、隔的情节推进,那么这当中一个最重要的道具就是用于往来送餐食的攒盒/捧盒,展上列有“黑地描彩漆暗八仙八瓣攒盒”“金漆镂空竹丝八方捧盒”,提示观者此细节。

食得好还要玩得欢,行酒令、拈花名、击鼓传花、联诗对词,在“金鸳鸯三宣牙牌令”“寿怡红群芳开夜宴”描摹了好一番酒桌上盛行的游戏,一副“象牙诗酒令”的展品巧作呼应;还有一件“红楼梦太虚幻境图”,乃据红楼建筑景观、人物情节而设置的游艺器具,类似跳跳棋/飞行棋,在清代已现,倒觉稀奇。

除却那些,要数抹骨牌了。骨牌就是“牙牌”,民间也叫“牌九”,上至老太太,凤姐,秦可卿,甚至贾珍,下到丫鬟小子,湘云出令时要求必有一句“骨牌名”,是男女老少皆宜的玩意。但令人印象最深刻的,却是有一回宝玉玩闷了转回房,天光还长,平日闹腾嘈杂的怡红院清净异常,其他人全耍去了,“独见麝月一个人在外间房里灯下抹骨牌。”(第二十回)

一个人在灯下抹骨牌是怎样清冷的笔墨。想当初琼浆满泛玻璃盏,玉液浓斟琥珀杯,是那样的烈火烹油、鲜花着锦,然而繁华落尽、盛宴颓散的最后,其他人都像绞断了线的风筝四散飞去,唯剩麝月陪伴宝玉。开到荼蘼,无一闲笔。

作者:安小羽

图片来源:粤博、国博

编辑:范昕

责任编辑:宣晶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。