【导读】他是德国人,也是中国女婿。在中国将近30年,他早已成为中国美食和文化的忠实粉丝。朋友都说,跟马可吃饭,乐趣无穷。今天我们就和他一起去“品尝”小笼包,说不定看完之后就要立马点上一笼才能抚慰馋虫了。

上海虹口老城区总是很喧闹。走街串巷收售旧货的铃铛声、人车争道此起彼伏的喇叭声、卖菜买菜讨价还价的聒噪声……众声嘈杂,不绝于耳。9 月的早晨很热,9 月的早市很热闹,除了各种各样的临时商贩,流动早点摊也出现在街头巷尾,烙饼、煎饼、汤面、炒面、米粥、馒头……品种繁多,不胜枚举。在这条小街上,9 点之前可以设摊开张,9 点之后必须收摊走人。9 点一到,城管准来。城管一来,摊贩就撤。流动早点摊来也神速,去也神速,一转眼消失殆尽,只留下油烟尘垢随街头的嘈杂声一道消散在老树老房的上空。这样的早晨有声有味,我饶有兴致地步入其中。

走过新开的美容店,美容店的姑娘们在店门口排列成队,随着嘻哈乐曲的动感节奏集体起舞;走过熟悉的锁匠铺,老锁匠精于修锁配钥匙,曾替我上门开锁,看到我后不动声色地点头致意;走过常去的按摩店,按摩师傅小王每周二为我推拿背部,他的推拿可以让我好些天不必担心腰酸背痛的问题;走过逼仄的老弄堂,蜗居其间的大多是上了年纪的上海人,或手不离报,拿着放大镜寻章逐句,或不吝以乐飨邻,任由重温老上海黄金年代的爵士乐曲在耳边大声回荡。再一抬眸,大陆新邨(Continental Terrace)蓦然出现在面前。这群带有法式风情的新式里弄住宅兴建于 20 世纪 20 年代末,鲁迅先生在此处寓所度过了他生命中的最后 3 年。鲁迅故居芳邻在侧,不远处是以鲁迅命名的大公园,斜对面是以点心闻名的小吃店。

店小名气大,万寿斋门前又排起了长龙。挤进店来的食客吃着碗里、望着笼里,低眉笑对盘中餐,俯首甘为垂涎汉。与文豪故居为邻的万寿斋是沪上深藏不露的小吃名店——浦江两岸万千美食中地地道道的上海小风味。

想吃就行动,向着目标前进。我一步一步地好不容易排到前头,顺势打量一二。收银、跑堂、分餐、掌厨,店员们各司其职,在锅头、案头忙来忙去。案头上的肉馅、菜馅堆积如小山,特别引人注目。店员们肩负重任,他们要在几分钟内完成由生到熟的过程,并保证食品和服务不负老食客的期望、不负万寿斋的声誉、不负高挂在厨房入口处的刻有“上海市烹饪协会”字样的灿灿生辉的铜匾。把生料做成熟食,把生客变成熟人,设法满足每位客人的口味,确保满意度,赢得回头客。万寿斋的存活与成功全靠食客口碑和网络好评。一回生,二回熟,给客人以亲切感受对评价好坏至关重要,小吃品种及用餐环境并不能为万寿斋加分多少。

终于轮到我了。来到挤满人的柜台前,我付了钱,从女收银员那里接过号牌,转手递给笑嘻嘻的服务员小陆。“老样子?”“老样子!”小陆一问我一答。还能有什么比“老样子”更合我意呢?“老样子”再好不过:用竹屉蒸出来的热气腾腾鲜肉小笼包!简单、美好,一如年轻的小陆姑娘,对待客人总是那么殷勤周到。此时刚好有一空位,我便在那塑料餐凳上坐了下来。

“我可以坐在您旁边吗?”我微微诧异地抬起头来,出现在面前的是位老先生,头上斜戴一顶贝雷帽。“当然!”我欣然点头。他没有瞅见空位就一屁股坐下来,而是先和邻座打招呼,这种风度在这里并不常见。我跟他原本不认识,按中国人的说法彼此互为“生人”。“您常来这家吃?”面前的生人问我。“嗯。”我应声回答。“这里的小笼包比城隍庙的味道好!”老人家打开了话匣,他是退休教授,搞文学的,就住在大陆新邨对面。自报完家门又补上一句:“鲁迅邻居,哈哈!”

“这么好的小笼包应该申请专利,至少应该像北京烤鸭一样打开国际知名度。”老教授忍不住表达着自己的建议。趁着候餐时间,我俩闲谈起来,还未上桌的小笼包就成了共同话题。吃和说都是口腔运动,动口吃,开口聊,吃着聊着人就由生变熟了。这种从口头得来的感受也算得上是种“口感”吧。好饭不怕晚,等等又何妨?更何况是等——让我的新熟人一直赞不绝口的——“全上海乃至全江南最好吃的小笼包”!几与小笼包齐名的是汤美馅香的三鲜馄饨。馄饨在港粤叫作“云吞”,由于早期侨居海外的华人大多来自香港,馄饨随之走向世界,遂被外国人按粤语读音称为“wantan”或“wonton”。用鲜肉、虾仁和香菇做馅的三鲜馄饨是万寿斋的第二块招牌,远近闻名,十分畅销。无论是小笼包还是馄饨,想到即将体验的美食享受,我不禁垂涎欲滴。

蓦然间,几屉小笼热气腾腾地出现在面前,竹味清沁,馅香诱人。在店内霓虹灯光的映衬下,竹屉上的小笼包皮薄而透亮,色白而润泽,褶细而均匀,口凹而小巧。细密的小褶在顶端聚拢收口,香味随汤汁从凹口处微微溢出。万寿斋的小笼包一两六个,我点了三两,头一两解馋,后二两管饱。老教授比我内敛三分,只点了二两。在老教授身上,体现出矜持含蓄的海派腔调,也体现出“要想身体好,饭吃七分饱”的金科玉律。因为贪恋美食,我总是难以遵守这一养生之道。筷子举起来,包子夹起来,香醋蘸起来,开吃预备三步走就是这么简单。蘸什么醋是有讲究的,以上海米醋或镇江香醋为宜,前者清淡,后者浓郁。蘸辣椒酱完全是外行的吃法,老一辈的上海食客可不会让辛辣味道破坏了小笼包原有的鲜香。

蘸好醋之后就是关键的第四步:美味品起来!老教授和我垂涎以待的时刻到来了。在动口开吃之前,还有个重要技巧要掌握。“轻轻咬破皮,慢慢吸汤汁,小笼包的精髓就在汤汁里!”美食家面对面地言传身教。就在舌尖轻触的这一时刻,触觉对小笼包的第一次亲密体验悄然发生。

论起对汤汁的注重,全世界或许唯有法餐能与中餐一较高下。美食的精髓在于汤汁,汤汁的品味在于吮啜,那么这精髓的吸取就多少需要些冒险精神和牺牲精神。我一口咬下去,扑哧一声,小笼包的“精髓”差点儿烫伤我的嘴巴,还喷溅了我一身。狼狈又有何妨?没人介意我的窘相,连老教授都不以为意。老教授更乐意就小笼包的面皮和馅料进行探讨:“面皮一定要韧、薄、滑、暄。肉馅忌干涩,讲究汤汁饱满、肉质嫩润、口感鲜甜、余味绵延。”行家讲解就是头头是道,听起来颇有几分品葡萄酒的感觉。

老先生继续滔滔不绝:“我爱吃小笼包,从小就爱吃。只是在那些特殊年月里,我根本吃不到小笼包,更不可能和外国友人大谈特谈小笼包。”他称赞中国取得的进步,也为当今世界变化太快而感到不适应。他充满激情地谈鲁迅、谈林语堂、谈 20 世纪20 至 30 年代的中国文学。“那个年代思想活跃,名家辈出,文坛交流充满激烈碰撞。有多少文人名士住到这里来,只为了能与鲁迅这位大批评家离得近些,哪怕只是短期为邻。”老教授指了指鲁迅故居所在的小巷继续说道,“瞿秋白,那个为政治理想献出生命的年轻人,就曾住在这小巷后头。茅盾,后来担任了新中国的文化部长,当年和鲁迅是同住大陆新邨的邻居。”说到这里,老教授对我发出了邀请:“马可,有空到我家来坐坐,我就住在鲁迅故居对面。”

此前,我也向老教授说了说我在上海的部分经历,说了说外国人在中国生活的苦与乐。短短一席谈,以香喷喷的小笼包开场,以近可为邻的文化名人收尾。不吃不聊不相识,这段关系是吃出来的,一顿早餐吃下来,我和老教授由生人变成了熟人。

不是一家人,不进一家门;不吃一锅饭,不是一家人。这是中国古今奉行的社会信条。古往今来,共食关系都是维系家庭的纽带。非亲非故则属“生人”,不具有食(sì)与被食(sì)的关系,还没熟到同桌吃饭的程度。不相稔熟,互无交情,挤地铁时碰碰撞撞根本无所谓,迎面相遇不打招呼也不失仪。中西有别,在基督教影响下的西方社会,陌生人偶然照面也会自然而然地点头微笑。在中国,陌生之辈纯属熟人圈子以外的生物,一不沾亲、二不带故、三不相干、四不在乎。

血缘关系是天生的,非天生的人际关系是可以“吃”出来的。著名学者易中天教授就曾一语中的——中国人的社会关系是吃出来的。如易中天在《吃出来的血缘》一文中所言:“中国人很看重人际关系,而人与人的关系中,最可靠的又是‘血缘’。所以,中国人在处理人际关系时,总是要想方设法把非血缘关系转化为血缘关系。”易中天诠释道:“吃同一食物的人可以被看作是有血缘关系的,因为食物是生命之源。吃了同一食物,就有了同一生命来源,岂能不是兄弟?”亲疏远近在于“共食”与否,共食之谊为打造人脉关系奠定了基础。“关系”在中国语境中词浅意深,在其他语言里根本找不到完全相应的对等词,于是便直接以拼音形式走向世界,汉语外来词“guanxi”已被西方主流词典收录。德语中有一个专门的词来代指所谓的“关系”:Vitamin B(维生素B)。B 是 Beziehung(关系)一词的首字母。在中国,“关系”的内涵和重要性远非“维生素”可比。中国社会一向看重关系,关系是通往成功的金钥匙。人脉关系的拓展经营离不开吃喝应酬,同桌同食可以带来同源同脉的情分。有过从形变到质变的共同经历,“生人”也就吃成了“熟人”。

在《论肚子》一文中,林语堂自有妙论:“一餐美食的效力之大,并非仅仅维持几小时,而是长达几星期,甚至延续数月之久。若要我们写篇书评去批驳某书,而该书作者恰好在三四个月前请我们美餐了一顿,那我们下笔前就难免犹豫再三。正因为如此,对于洞悉人性的中国人来说,解决纷争的理想场所是饭桌而不是公堂。在中国人的饭桌上,不仅能够调停解决已有争端,而且可以预防或阻止未来分歧。中国人经常同餐共宴,借此博好感积人缘。事实上,饭局是仕途上步步登高不可或缺的阶石。倘若有好事者留心统计,便不难从中发现,一个人的宴客次数与其升迁速度显然成正比。”

在饭桌上建立并不断维系的关系不仅可以长久持续,而且对个人的职业发展大有裨益。只是这种吃出来的关系尚无深度可言。要发展真正的友谊,尤其是德国式友谊,光靠饭桌上的情感联络是远远不够的。中西皆然,只有在惺惺相惜、志趣相投、至诚相待的基础上,才能建立起真正的友谊。无此基础,彼此的关系也只能停留在“酒肉朋友”的层面上。建立关系离了吃喝应酬是行不通的,而深化关系光靠吃喝应酬也是行不通的。

在万寿斋小吃店里,因三五竹屉热腾腾的小笼包结缘,我和老教授从生人吃成了熟人,一段新关系就此建成。“有朋自远方来,不亦乐乎?”临别时,老教授恰到好处地引用了孔夫子的名言,让彼此的共食之缘多了几重分量。小笼包最初并非诞生于上海,而是自周边地区传到沪上。有食自远方来,不亦乐乎!从人生地不熟到人熟地不生,小笼包被外地人带到上海,几经融合,外地人落地生根成为上海人,小笼包推陈出新成为上海特产。小笼包的身世变迁不失为一个绝好的例证:正是伴随着外来移民的不断涌入,上海才不断焕发出无穷活力和多姿风采。时值 19 世纪,小笼包随黄明贤走出南翔老家来到上海,在城隍庙旁及西藏路上黄家师徒所开的小吃店里改良亮相,以其汁浓味厚的独特口感很快名满全城。众同行纷纷效仿,令脍炙人口的小笼包久盛不衰。后来者虽多,但论品味正宗,老城厢的南翔馒头店和山阴路上的万寿斋还是数一数二。通过黄明贤“重馅薄皮、以大改小”的成功改良,南翔小笼包从厚大质朴变身为薄小玲珑,小身量藏大味道,细薄其外而丰厚其中,略含阴阳合一之道、相得益彰之感。

跟老教授在斜对面的小巷口道别后,我不由得心有所问,不知这万寿斋还能有几多寿。在这家传统小吃店的周围,新开张的快餐店竞相涌现,主要客源是午餐时间不宽裕的年轻上班族,大多经营用油多、用料差、用时短的中式简餐。中国人的生活方式近十年来发生了急剧变化。今后的一切也会继续与时俱变。有朝一日,若这条小巷消失,小巷所承载的老店老铺、原汁原味也将随之流逝。流逝进程已然开始,很多老居民业已乔迁新居,很多老弄堂被新小区挤得面目全非。几百米之外便已高楼林立,那是现代都市人的典型居家之所。现代都市人多半时间不在家,而是散落于浦东浦西、城南城北的某幢摩天办公楼,过着与电脑屏幕相看两不厌的日子。

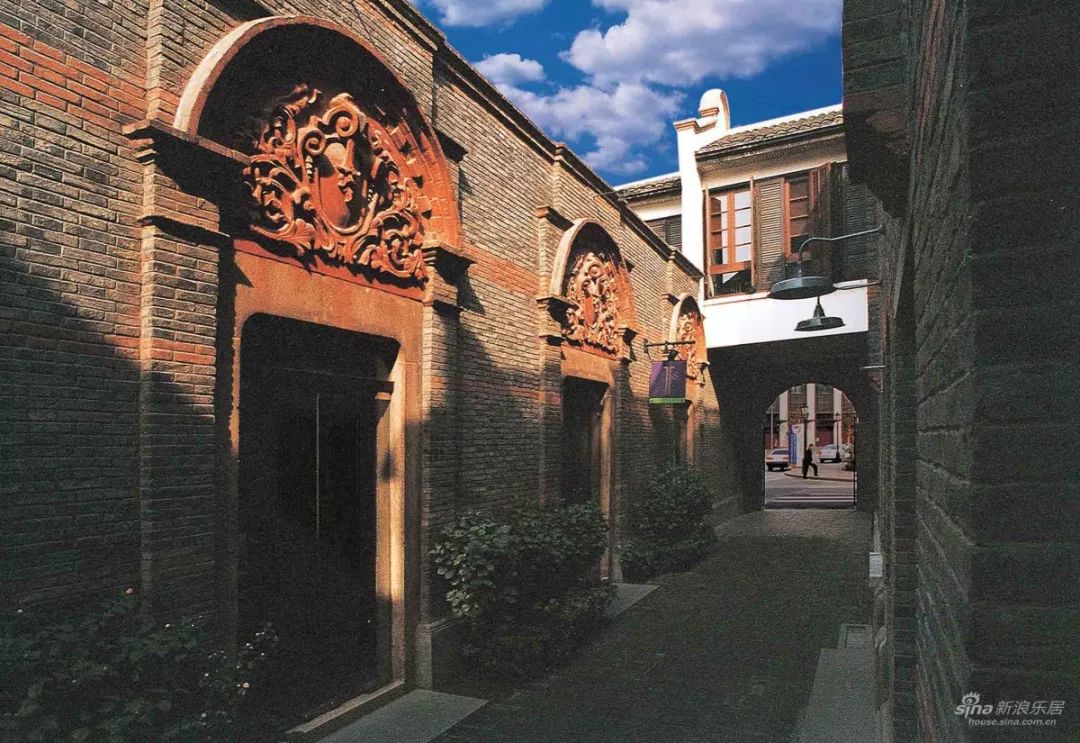

我毫无兴致去几百米之外的水泥森林中漫步,于是向北折返。走不多远左拐,便从早高峰拥挤喧闹的路况中脱身而出,过一道嵌有厚重石框的乌漆铁门,我一脚踏进了上海特有的石库门里弄。进得门来,长长的两栋老式三层联排房屋夹道而立,十三幢一列左右排开,幢幢相连,开间窄仄,约建于 1930 年或其后不久,当属年过八旬的上海老建筑。青灰外墙幽幽长长,围成一道屏障。铜绿锈迹斑斑驳驳,泛出岁月的光泽。石雕纹饰繁复交错,散发着丝丝缕缕 20 世纪 20 年代欧洲大陆的建筑风格与时代气息。中西合璧是石库门里弄住宅最典型的特征。源自西方的青春艺术风格和艺术装饰风格在当年的上海滩一度风行,那段时期的石库门建筑既深受西风影响,又承袭了江南民居的传统特色,实现了西式联排别墅和中式合院布局的巧妙组合,形成了别具一格的海派建筑风情。

举目所见,十三幢联排房屋并肩而立,十三樘厚重石框箍乌漆木门均衡有致地撑出门脸,十三道门楣石匾上端正古朴地嵌刻着四字题额,如“礼耕义种”或“知足常乐”,寄托着弄堂人家的为家之道和睦邻理念,传承了儒家思想所蕴含的精神财富。

在我四下观察的时候,耳边传来一阵声响,节奏均匀而短促。我循声来到第九幢跟前,透过缝隙望向厚实木门后的狭小天井,只见两把菜刀上下翻飞,干脆利落地剁出一连串顿音,一刀在剁鲜肉,一刀在剁小葱。顺着迎面投来的错愕目光,我的视线落在一位老太太身上,她手持双刀,对着砧板左右开弓。发觉门外有人观瞧,她手下动作一顿,旋即相视了然,一边继续开剁,一边微笑着向我示意,打了个“无他,但做饭尔”的招呼。

节选自《天堂之旅:六道风味品中国》

作者:马可斯赫尼格

编辑:卫中

责任编辑:卫中