见了玉玺,袁术不啰嗦,一心要称帝

东汉末年,袁术因为得到玉玺便相信自己“天命加身”,急不可待地登基称帝——结果当然以悲剧收场,袁术很快被曹操派来的刘备截杀,最终皇帝没做成,反倒误了卿卿性命。

袁术称帝的故事情节并不复杂,但背后的逻辑却耐人寻味:为什么一个汉朝的官员,得到了玉玺就觉得自己有资格当皇帝了呢?从法律关系的角度来看,玉玺在这里成了一个无记名式权利证书,有着“占有即所有”的属性,而且居然还能跨朝代通用,小小一枚玉玺,为何会具有如此神奇的魔力呢?

玉玺的奇幻漂流

作为中国古代皇权的标志,玉玺其实还有一个前身:禹鼎。清朝史学大家赵翼曾说:“三代以上以禹鼎为重,六朝以上以秦玺为重,盖风尚如此。”传说大禹划分天下为九州之后,令九州州牧贡献青铜,并将其铸造成了九鼎,以一鼎代表一州,九鼎自然就代表了天下。夏商周三朝,禹鼎一直作为传国重器存放在都城,作为统治者权力的象征。春秋时期,楚庄王熊旅问禹鼎的大小轻重,意欲取代周朝,当时的王使王孙满以“周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也”为答复,最终使熊旅放弃了伐周的野心,由此留下了“楚王问鼎”的典故。

禹鼎:中国最古老的“称王”资格证书

楚王的野心,最终由秦始皇实现了。公元前221年,秦王嬴政在“六王毕,四海一”的赫赫武功中建立了第一个统一的中央集权封建王朝秦朝,并开始了一系列大刀阔斧的改革,同时也想方设法突出皇权的至高无上——其中之一,便是将玉玺的使用权垄断在了皇帝手中。

玺,最早就是“印信”之意。据《史记》所载,秦朝之前百姓均以金玉为印,所以玺算不上是稀罕物,直到秦朝之后,“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”,也就是说玉玺连同这两个汉字正是在秦始皇手中成了皇权的代表,连群臣都“莫敢用”,更别说普通“黔首”了。秦朝二世而亡,末代君主子婴正是跪捧着这枚玉玺迎接刘邦——也即是汉高祖到来。献玺这一仪式,就这样成为了王朝更迭的象征。

三国杀中袁术的台词:玉玺在手,天下我有

秦朝国祚虽短,但其制度却被汉朝继续发扬下去。西汉的开国君主刘邦出身于亭长,在六国的众多旧贵族面前,刘邦显然需要一个论证自己“天命加身”的证据,于是这枚玉玺就成了最好的道具。刘邦之后,玉玺在历代汉皇手中薪火相传,直到王莽篡汉时,也是以逼迫皇太后交出玉玺为标志,秦始皇的玉玺由于成了货真价实的传国玉玺。

东汉建立后,玉玺辗转汉光武帝刘秀获得,一直传至汉灵帝手中。经过秦、西汉、新、东汉四朝四百余年的加持,玉玺的象征性被无限扩大,这才出现了袁术得到玉玺便自认为“天命加身”的事件。

不过,玉玺至此已经有了一丝奇幻色彩。东汉末年天下大乱,雒阳——也就是东汉都城——一片动荡不安,玉玺也在混乱中失踪。董卓之乱后,孙坚进军雒阳发现一口枯井冒出“五色气”,于是派人下井查看,由此捞出了玉玺。孙坚获玺后遭到了袁术的觊觎,以至于后者拘禁了孙坚的夫人才将玉玺强取豪夺到手,袁术当然没有想到,这枚玉玺带来的不是帝王气,而是丧钟。

三国时期,孙坚获玺,反面招来杀身之祸

袁术败亡后,玉玺归于“挟天子以令诸侯”的曹操,并随着历朝更迭一次次流传于不同的皇室。《北史》中载:"二汉相传,又历魏、晋;晋怀帝败,没于刘聪;聪败,没于石氏;石氏败,晋穆帝永和中,濮阳太守戴僧施得之,遣督护何融送于建业;历宋、齐、梁;梁败,侯景得之;景败,侍中赵思贤以玺投景南衮州刺史郭元建,送于术,故术以进焉。”隋朝灭亡后,萧后携玉玺逃入突厥,直到唐太宗时期复归于中原;之后玉玺又经后梁传至后唐,最终随着后唐末帝李从珂的自焚而灭失。之后各朝虽然常有玉玺复出的消息,但早已真伪莫辨,反倒是玉玺所代表的“天命”,长久流传于世人心中。

玉玺的封神之路

不了解玉玺的历史背景,便无法明白这一小小的玉器为何能在多少千古风流人物心中盛载起一整个王朝的厚重——玉玺的封神之路背后,其实隐藏着历代王朝法统的构建之路。

法统可以视为法律的基础、统治权力的法律根据,放在历史的语境下,法统基本与“天命”同义。显然,在近代宪政体系建立之前,历代王朝并未经历过公民选举等程序,那皇帝的法统来源是什么呢?这个问题看似简单,其实却异常解难。

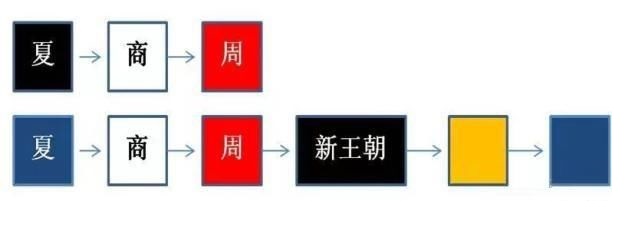

夏朝开国君主启开创了“家天下”的模式,被神化的大禹就成了法统的基础。启之后的王位继承,可以大大方方地通过“兄终弟及”、“父死子继”在同一家族内过渡,日本天皇“万世一系”的传统正是这种模式下的延续。这种模式在天下太平时不太会出现问题,一旦朝代更迭,有新的家族取而代之,新任君主就无法再使用这一法统依据了。

唐太宗:谁说朕是白板天子?

从这一角度来看,禹鼎无疑大禹是的物化。大禹代表了夏朝的法统,但这种法统是不能转移的;而禹鼎代表的是天下的法统,这种法统是可以转移的。商汤灭夏、武王伐纣,中国历史出现了再次“家天下”的变更,但禹鼎依然被赋予了超越朝代的“天命”,所以周朝衰落时才会有楚王问鼎的故事发生。

到了秦朝,禹鼎变成了玉玺。其实禹鼎与玉玺本质一样,只是符号不同,它们都代表着一个新朝代法统的基础。禹鼎凝结着大禹的伟大功绩,而玉玺凝结着秦始皇千秋霸业,这些背后的逻辑本源,就是玉玺封神之路上的第一个台阶。而当秦王子婴跪献玉玺以示臣服时,刘邦挟带着整个汉朝,将脚印踩在了玉玺封神之路的第二个台阶上,玉玺“无记名式权利证书”的性质,由此奠基。

而到了王莽时代,玉玺封神之路的第三个台阶也出现了:初始元年(8年),王莽逼迫王政君交出玉玺,同时接受汉帝禅位并建立新朝,这几乎是两百年前子婴献玺之事的翻版。新朝很快陷入混乱,玉玺先是被献于更始帝刘玄,之后又易主至光武帝刘秀,玉玺在短短十数年间见证了新朝、玄汉、东汉三朝四任皇帝,玉玺即法统的逻辑链在纷纷乱世中终于在岁月中沉淀下来。东汉末期,袁术获得玉玺后称仲氏皇帝,这充分说明玉玺成为法统“权利证书”之事已经毋庸置疑。

日本天皇至今保持着“万世一系”

五胡十六国时期,后赵石勒得到玉玺,于右侧加刻“天命石氏”,这几乎是后世君主在玉玺这一“权利证书”上加盖的“骑缝章”;至唐朝时,唐太宗李世民因未寻到玉玺,还刻了数方“受命宝”、“定命宝”等 “玉玺”聊以自慰……

纷纷历史中,真正的赢家不是那些得到玉玺的帝王将相,而是玉玺本身。恰如郝经在《传国玺论》中所说的那样:“天下之人,遂以为帝王之统不在于道而在于玺,以玺之得失为天命之绝续。”而没有玉玺之人,就算当上了皇帝,也是“白板天子”——这也称得上是中国文化中的一桩奇闻了。

走下神坛的玉玺

从宏观角度来看,玉玺之所以被历代君主所吹捧,一个很重要的原因是它在“家天下”之外成功开拓了一条通向法统之路,为各朝提供了“天命”的逻辑起点。玉玺是一该权利证书,它意味着皇权可以突破血统与世系,在新的君主身上扎根,从而开创新的时代。

然而,与五德终始、谶纬、封禅等制度文化一样,玉玺身上超越朝代的法律地位也一步步走向沦落——而沦落的起点,正在理学昌盛的宋朝。

后唐末期,玉玺随着李从珂自焚而消失,直到北宋绍圣三年(1096年),咸阳民段义无意中挖出了玉玺,这个已经消失近百年的法统权利证书才重新进入朝廷的视野。按传统来说,这算是难得的吉瑞,本应是一件盛事,然而不少儒士却翻出了冷眼,其中最具代表性的是刘恕之论:

“正统之论兴于汉儒,推五行相生、指玺绂相传以为正统。是神器大宝,必当扼喉而夺之,则乱臣贼子,释然得行其志矣……”

五德终始与王朝更迭

作为《资治通鉴》副主编之一的刘恕,他根本不在意这枚玉玺的真伪——就算是真的,也与朝代的法统无关,只不过是“乱臣贼子释然得行其志”的借口罢了。然而,宋哲宗赵煦最终还是接受了玉玺,并改元元符。在改元诏书中,赵煦如此强调:“朕统承圣绪,绍述先猷,克享天心,屡蒙佳贶……申锡无疆,神玺自出。”具有讽刺意味的是,就在这封诏书出具后的不到三十年,北宋就灭亡了……

在赵煦的诏书中,玉玺不是北宋法统的起点而是一份重要的佐证材料;然而刘恕等人的言论却在后世有着越来越强大的影响。元成宗孛儿只斤·铁穆耳拿玉玺做文章得以继位,但在这个皇帝眼中,玉玺不过是“适当其时而出”因而被利用的非常手段,凝聚于其上的法统“光环”已然黯淡。

到了明朝,玉玺受到的“轻视”更上了一个台阶。明朝玉玺两次复出,一次是弘治十三年(1500年),当时礼部尚书傅瀚评论其:“受命以德不以玺也。故求之不得,则伪造以欺人;得之,则君臣色喜,以夸示于天下,是皆贻笑千载……”在傅瀚的眼中,王朝的法统来来自于德而不在于玉玺,在德面前,任何所谓的法统权利证书都只不过是贻笑大方。

天启皇帝:朕不要玉玺,别来烦朕

另一次是在天启四年(1624年),这一次,发现地的巡抚程绍递交了一份奏折,语言十分尴尬:“今玺出,适在臣疆,既不当复埋地下,又不合私秘人间;欲遣官恭进阙廷,迹涉贡媚,且至尊所宝,在德不在玺,故先驰奏闻,候命进止……”大意是说,这枚玉玺恰好在臣的辖地出土,重新埋到地下也不妥,藏于民间也不妥,进贡到朝廷又显得谄媚,所以先通报皇帝一声,您看着办……

傅瀚有“受命以德不以玺”,程绍有“至尊所宝在德不在玺”,可以看出在明朝官员眼中,玉玺已经不再是法统的权利证书。到了清朝乾隆皇帝眼中,玉玺更成了一件普通的“玩好旧器”,在《国朝传宝记》,这位“十全老人”以“君人者在德不在宝”八个大字,为玉玺做了盖棺定论,玉玺的政治权力史,也由此划上了句号……

作为中国历史上重要的法统权利证书,玉玺代表的不仅仅是王朝的更迭史,更是中国政治制度的发达史。从秦汉魏晋隋唐诸朝皇帝对玉玺的追逐,到宋元君主对玉玺的矛盾,再到明清帝王对玉玺的轻视,中国历史也在这一次次的启承转合中变得愈加健全、成熟。玉玺的封神之路帮助中国人打破了“家天下”的束缚,而其当走下神坛时,同时带走的还有一整个时代对“天命”的迷信。

作者:江隐龙

编辑:王筱丽

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。