【导读】1930年3月2日,在上海今多伦路201弄2号,原中华艺术大学旧址,50余位进步作家聚集一堂,潘汉年代表中国共产党在会上讲话,鲁迅作了《对于左翼作家联盟的意见》讲演,第一次提出了文艺要为“工农大众”服务的方向,并且指出左翼文艺家一定要和实际的社会斗争接触。大会推举鲁迅、沈端先(夏衍)、钱杏邨(阿英)、田汉、郑伯奇、洪灵菲为常务委员,周全平、蒋光慈2人为候补委员。

“左联”成立之时,正值第一次国内革命战争失败,国民党反动派一方面对革命根据地进行军事围剿,另一方面对国统区实行文化“围剿”。当时的形势迫切要求上海的左翼作家们团结起来,共同与国民党反动派做斗争。在中国共产党的努力下,“左联”应运而生。在继承“五四”新文学传统,介绍与传播马克思主义文艺理论,倡导无产阶级革命文学,培育进步文艺队伍,创作反映时代精神的文艺作品等方面都取得了辉煌的成就,在我国现代文学史、革命史上谱写了光辉的篇章。

1936年,为建立“文艺界抗日民族统一战线”,左联解散。虽然“左联”的历史不过短短6年,但是它以在当时的巨大作用以及对后世的深远影响,成为了中国革命文学史上的丰碑。

左联缘何在上海诞生?——访左联研究专家王锡荣

1930年3月2日,在大革命失败后的血雨腥风中,一杆无产阶级革命文学的大旗冉冉升起。上海中华艺术大学一间大教室里传出了鲁迅洪亮的声音,他号召左翼作家在为工农大众的共同目标下团结起来,深入实际,不断扩大联合战线。就是在这次具有历史意义的集会上,诞生了中国共产党领导下的革命文学团体——中国左翼作家联盟。鲁迅被尊为中国左翼文坛的盟主。

左联缘何在上海成立?学者王锡荣认为,这绝非偶然现象,而是有其深刻的历史原因。海派文化的基因,经济的快速发展,大批文化人的涌入以及中国共产党及时出手因势利导,这些都促成了左联在上海应运而生,从而带动了中国文艺思潮的奔流。

海派文化基因使然

左翼文学运动在上海发生,与海派文化性格有关。王锡荣说,上海有着能够接受新事物、新思想、新理念的环境。在当时中国不少地方看来是不可思议的事情,在这里却稀松平常。中国文化史上的多个第一,便是在上海诞生。1843年外国传教士办的墨海书馆从新加坡迁到上海,这是中国第一家现代意义上的出版机构。还有中国第一份近代意义上的报纸,是1850年英国商行字林洋行奚安门在上海创办的英文报纸《北华捷报》。1868年,上海出现了第一座博物馆——震旦博物院,这也是中国第一座博物馆。1895年电影正式诞生,第二年便传入中国,第一个落脚地又是上海。

周扬

鸦片战争后,上海成了“冒险家的乐园”。由于外来人口激增,外来文化也随之迅速发展。这些外来文化进入中国后,迅速与本土文化相融合,同时也催生了与之相适应的新本土文化。上海成了中外文化交汇地。这种交汇地的地位,对于在上海形成左翼文化,具有重要的催生作用。据称,柔石在1920年代中期,曾一度情绪低落、悲观消极,但1928年到了上海后,思想变得开放起来,成为文学创作骨干。王锡荣认为,这个变化的过程,跟上海的“海派”文化氛围是有关系的。

作为新兴力量登上历史舞台的工人阶级也是上海的独特优势,他们不仅在政治上给予左翼文学以道义上、精神上的支撑,而且也相对更能够理解和接受文学。上世纪三十年代,上海曾广泛流传这样一个故事:一位电车售票员到内山书店去购买鲁迅翻译的苏联长篇小说《毁灭》。这说明,在当时的上海,一个电车工人也有可能读懂苏联小说的。也就是说,上海市民的总体文化素质较高,是能够接受“无产阶级文学”的传播的。

这里尚能安放一张书桌

然而,文化,是必须有一张安静的书桌才能开展起来的。鲁迅说,当人们连饭都吃不饱的时候,是没有“之乎者也”的闲情逸致的。那时的上海,是少有的尚能安放得下一张书桌的地方之一。

王锡荣告诉记者,从清朝被推翻到1930年左右,中国几乎没有太平过。据统计,从1911年到左联成立这近二十年,国内发生了20多次各种大小战事,还有多次惨案、起义、大罢工。但在上述所列战乱和大变故中,只有一次在上海发生。因此,对于周边省市来说,上海社会政治环境相对稳定,甚至在全国来说都是最安全的地区之一。

而环境相对平静,为上海的经济社会获得了宝贵的生存和发展空间。单以信息传播为例,上世纪30年代上海的信息传播之快,超出想象。例如,据鲁迅日记记载,他写给本市人士的信,经常当天就能收到回信。晚上发出信,第二天早上就能有回音。另外,当时上海已经有公共广播电台,还有不少人家已经有留声机,鲁迅在家里都可以听到邻居家的留声机声音。

两颗文坛巨星的思想碰撞

1926年至1927年,大批文化人涌入上海,其中包括了鲁迅和郭沫若两颗文坛巨星。王锡荣透露,鲁迅在厦门时,因感于革命时代文学的薄弱,当广州中山大学邀请他去任教,他在做出决定的时候,也设想与郭沫若及创造社联手开展新文学运动:“造一条战线,更向旧社会进攻”。当时创造社在广州设立了创造社出版部广州分部。但是当鲁迅到广州的时候,郭沫若已经随北伐军离开广州5个月了,没法合作。

1927年10月,鲁迅从广州来到上海,随即进入了“上海时间”。与此同时,另一位文坛巨子郭沫若也来到上海。1927年3月,当蒋介石露出叛变的端倪后,郭沫若写了《请看今日之蒋介石》一文,揭露蒋介石的反叛行径,从而闻名遐迩。八月初,他随南昌起义部队转战江西、福建、广东,起义军失利后前往香港,于10月下旬到达上海,入住虹口窦乐安路一栋小楼。而这里,与鲁迅所住的景云里近在咫尺,差不多就是隔壁弄堂。

夏衍

他们终于有条件联手了。1927年11月9日,创造社的郑伯奇、蒋光慈和段可情来访鲁迅,谈及双方合作的意向,彼此谈得很融洽。他们协商了共同联名恢复《创造周报》的事宜。19日,郑伯奇和段可情再次拜访鲁迅,商谈了一些具体细节。12月3日,上海《时事新报》刊登了《创造周报》复刊广告,其中列出鲁迅、郭沫若(化名麦可昂)、蒋光慈、冯乃超、张资平、陶晶孙等30余人为特约撰述员。这表明双方迈出了成功合作,联手发起革命文学运动的第一步。到1928年1月1日,创造社自己的刊物《创造月刊》一卷八期也刊登了《创造周报复活了》的预告。

但就在这时,创造社内部发生了急剧变故。刚刚从日本回国的一批创造社年轻成员李初梨、彭康、朱镜我、冯乃超等,都是血气方刚的青年,他们觉得,五四新文化团体已经解体,替代的新兴力量是创造社等。而鲁迅是五四运动的代表人物之一,其他人都已经或者高升,或者退隐,他们的时代已经过去了,应该把他这个旧的偶像推倒。对此,郭沫若默认了,而另一位创造社发起人成仿吾则积极投入对鲁迅的猛攻。于是,创造社开始撇开鲁迅,置已经发表的公开预告于不顾,擅自废弃了《创造周报》的复活计划,另起炉灶于1928年1月15日初刊了一个新的刊物:《文化批判》。在这个刊物里,竟然有一半以上的篇幅是批判鲁迅的,此外还将矛头对准了创造社的元老之一郁达夫。与此同步,另一个新文学社团——太阳社也在1928年1月1日创刊了《太阳月刊》,加入了声讨鲁迅的队伍中。

刚刚还在与创造社商讨共同联手办刊物、正准备一同大干一场的鲁迅,被这突如其来的变故惊呆了。他选择了回击,一场短兵相接的论战就此爆发了。

中国共产党因势利导

好在,当“革命文学论争”快要失控时,转机也正在酝酿着。1928年6月,中共六大在莫斯科召开,参加会议的中共代表团来回都经过绥芬河、哈尔滨。当周恩来所在的代表团在哈尔滨逗留的时候,他们碰上了一个人。这个人,就是中共哈尔滨县委书记任国桢。任国桢是鲁迅在北京大学教书时的学生,曾在鲁迅指导下翻译了《苏俄的文艺论战》一书,并经鲁迅手出版,因此与鲁迅感情很好。鲁迅在写给任国桢的信中谈到当时上海正在进行的革命文学论争,说有些人正在对他进行围攻,满纸用一些不易懂的新名词吓唬人。鲁迅知道任国桢是学俄文的,而且知道他对文艺理论和文艺论争比较了解,希望任国桢介绍一些相关的文艺理论书籍供参考。后来任国桢找哈尔滨的苏联中东铁路附设图书馆馆长替托夫拟了一个书目,寄给鲁迅。

因此,当哈尔滨县委向周恩来等汇报当地情况的时候,任国桢顺便汇报了鲁迅来信的事。周恩来听后,觉得创造社、太阳社这样围攻鲁迅是不对的。他说,如果真像鲁迅信上说的那样,那样做是不对的,应该团结鲁迅。要把他争取过来为革命斗争服务。

当时中共中央机关就设在上海,这正直接促成了中共与正在上海的左翼文化界群体展开对话,加以引导。据史料记载,周恩来到上海中央机关后,随即向江苏省委宣传部部长李富春指示:马上停止与鲁迅的争论,相反要与鲁迅联手组成统一的组织。于是李富春立即约谈了他派到创造社去的党员阳翰笙。之前阳翰笙参加了创造社所在的“闸北第三街道支部”,书记是潘汉年。后来因这个支部文化人较多,改为文化支部,直属省委宣传部,书记就是阳翰笙。经过谈话,创造社太阳社都立即改变了方针,马上去与鲁迅联络。

王锡荣透露,中共中央还成立了中央文化工作委员会(简称“文委”),“文委”随即做出了停止革命文学论争,与鲁迅等联合起来共同对敌的决定。当时党内有些年轻人一时还转不过弯来,“文委”找他们谈话,一方面做党内的工作,另一方面,也做鲁迅的工作,听取他的意见,并建议成立统一的革命文化组织,名称就叫“中国左翼作家联盟”。鲁迅听后表示,新团体名称冠以“左翼”二字,旗帜鲜明,可以用。此后,无产阶级文学运动在左联的旗帜下更有组织、更加有序地开展。

>>>相关链接 鲁迅与左联究竟是什么关系?——访鲁迅研究专家陈漱渝

鲁迅与左联之间究竟是什么关系?这是一个需要厘清的问题。研究者曾经一度对两者的一致性强调较多,而有一段时间似乎又对差异性甚至对立性强调得较多。鲁迅研究专家陈漱渝认为,这两种观点都存在偏颇。在反对国民党和帝国主义侵略中国的基本政治立场上,在认同文艺的阶级性和革命功利性的文艺观上,鲁迅和左联成员的认识可以说是一致的。他们都认为文学是战斗的,“而对于中国,现在也还是战斗的作品更为紧要”(《且介亭杂文·答国际文学社问》),所以一部左联史就是一部战斗史。但作为一个成熟的革命作家和理论家,鲁迅在肯定阶级社会的人具有阶级意识的同时,也指出人并非只有阶级性而无人性;在肯定文艺的宣传效应时,也强调讲究技巧的重要性,因为并非一切宣传全是文艺。鲁迅虽然不相信文艺有旋转乾坤的力量,但仍希望文艺发挥“为现在抗争”的现实功能,不走为在朝“帮忙”、替下野“帮闲”的歧途。

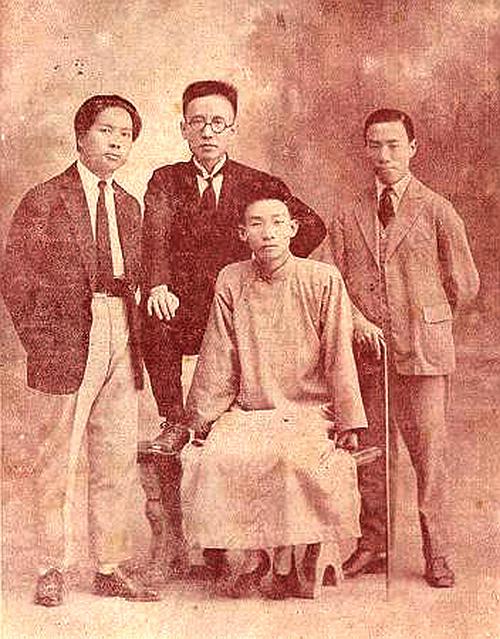

创造社成员( 左起:王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾)

而左联的党团领导是否尊重鲁迅?回答这个问题也不能一言以蔽之。陈漱渝告诉记者,先后担任过左联党团书记的有冯乃超、阳翰笙、钱杏村、冯雪峰、耶林、丁玲、周扬等人,担任过党团成员的有以群、周文、彭慧等人,他们对鲁迅的态度和认识并不完全一致,有人还有一个变化过程。正如同太阳社和我们社曾被视为同一文学社团,但两者对鲁迅的态度截然不同。冯乃超在左联筹备期间就改变了错误批判鲁迅的态度,丁玲遇到重要事情都要请示鲁迅和茅盾。在胡风的回忆录中,鲁迅和冯雪峰彼此对对方都有不满之处(《鲁迅先生》,见《胡风全集》第7卷,第107至109页),但是在1928年的革命文学论争中,冯雪峰就写出了《革命与知识阶级》一文,反对创造社在一本大杂志中用半本篇幅来抨击鲁迅的粗暴做法。左联成立之初,他又在《萌芽》上发表了《讽刺文学与社会改革》一文,肯定鲁迅杂文的社会意义,指出鲁迅是伟大的讽刺家和热烈的社会改革家。冯雪峰1936年7月撰写的《关于鲁迅在文学上的地位》一文,高度评价了鲁迅在文学上的地位——“彻底的为人生,为社会的艺术派,一个伟大的革命写实主义者”,更为鲁迅所首肯。特别是1931年初至1934年初,瞿秋白在左联的活动中与鲁迅成功的合作,适时地矫正了左联成立之初的“左”的倾向。

至于周扬,他1933年下半年出任左联党团书记时才27岁。他开始和鲁迅的关系并不坏,叶紫、魏猛克等左联成员都是周扬介绍给鲁迅认识的。1933年7月,也是周扬陪同鲁迅会见刚从日本归国的胡风。对于周扬主编的《文学月报》,鲁迅有褒有贬,这在《辱骂与恐吓决不是战斗》一文中写得清清楚楚。在“两个口号论争”期间,鲁迅严词批评了周扬等人的一些观点和做法,给鲁迅肯定和支持的是当时中共的两位主要领导人张闻天和周恩来。鲁迅答徐懋庸来信的文章是在盛怒之下写成的,措词极其严厉,但即使如此,鲁迅仍然指出周扬“有他的优点。也许后来不复如此,仍将成为一个真的革命者”。因此,“两个口号论争”中鲁迅与左联部分党团领导的分歧,并不能作为他对革命政党和革命文化幻灭并与之决裂的标志。

长期以来,研究者重视从鲁迅著作中挖掘个性主义的思想资源。在陈漱渝看来,这没错,因为鲁迅是一位个性主义色彩十分鲜明的作家。对他产生影响的不仅有尼采、斯蒂纳尔、叔本华、契开迦尔(通译为克尔凯郭尔)、易卜生这些西方思想家,还有他的业师章太炎先生。

鲁迅跟章太炎一样,不但有个体意识,还有一种为有些研究者所忽略的群体意识。这种群体意识不是对个性的放弃,而实质上是对个性的拓展。洞察中国国情的鲁迅深知,旧社会的根底是非常顽固的,要在中国进行改革,单靠个人独自叫喊于荒原中肯定不会有任何效果,必须寻求战友,“造一条战线,更向社会进攻”。他同样懂得,要形成一个团体,就必须服从纪律,就必须“从公意”,难免“牺牲若干自己的意见”,为了大局,这也是无法避免的事情。据不完全统计,鲁迅一生参加的社团有十余个,包括中国共产党领导下的自由运动大同盟、左翼作家联盟和民权保障同盟。

陈漱渝指出,近些年在“经典新解”过程中似乎产生了一种倾向,即把晚年的鲁迅描绘成一个大彻大悟者,无论对斯大林,对苏联,对共产国际,对中国共产党都有了另一种认识,然而这未必符合历史实际。在“两个口号”论争期间给鲁迅以支持和肯定的,是中共当时的最高领导人“洛(张闻天)、恩(周恩来)”。鲁迅对解散左联的做法始终是不同意的,因为这是一个“战斗的团体”,表现出鲁迅对左联历史功绩的应有肯定。鲁迅支持“民族革命战争的大众文学”口号,强调统一战线内部要有一个核心,这个核心指的是什么不言而喻。在著名的《答徐懋庸并关于抗日民族统一战线问题》一文中,鲁迅还公开表示拥护“革命的政党向全国人民所提出的抗日统一战线的政策”,并“无条件地加入这战线”,这就更明确地表示了他临终前的政治态度。“所以,我认为对左联后期鲁迅跟中共的关系作简单化的概括,跟错综复杂的历史实际并不完全相符。”

作者:李婷

编辑制作:徐璐明

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。