王亚蓉(前排右二)在江西靖安与纺织领域专家讨论如何修复东周墓葬发现的丝织物。

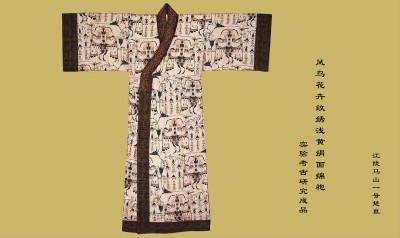

马山一号墓凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍复织品。

王亚蓉(右一)和沈从文夫妇的合影。

法门寺出土的蹙金绣纹罗复织品。

刚出土的丝织物和复织后的丝织物的对比图

(以上图片均采访对象供图)

文汇报见习记者 陈佩珍

今年9月,中国社会科学院考古研究所先后复织完成2007年从江西靖安东周墓葬里发现的三种高密度纹饰织锦,这三种纹饰分别为三角形纹、狩猎纹和几何纹饰。

主持这项工作的王亚蓉是中国社会科学院高级工程师,被称为“中国文物修复专家”、“织绣领域研究第一人”,她参与过的丝绸复织项目从东周时期到清代,时间跨度长达2000多年。湖北江陵马山一号墓、长沙马王堆西汉古墓、陕西扶风法门寺唐代地宫、江西靖安东周墓葬、再到江西南昌西汉海昏侯墓……每逢有重大考古发现时,总能在现场看到她的身影。数不清的考古现场记录了她从年轻时候的意气风发到如今的两鬓微白,承载了一个年过古稀老人的几十年如一的“坚持”,更见证了中国古代服饰文化研究的轨迹。

熟悉她的人都知道她会经常念叨起恩师沈从文,一句句“沈先生”让北京初秋的冷意有些消退;近四十年考古经验的积累,让她能随时对发掘出土的文物作出判断和处理,身边的工作人员对她也只有“服气”二字;她一生守住“想为国家做点事”的初心,在心脏血管里装有6个支架后还能用尖锐的小镊子钳住一颗颗细如针尖的沙粒。

“虽然在沈从文先生去世后,我也失落过,这怎么办?但是我觉得最好的办法,也就是能做什么就坚持做什么,坚持、坚持,就这么一个想法,一直支撑着我到现在。”王亚蓉对记者说。

“先生带我走进充实难忘的人生”

王亚蓉1961年考入中央工艺美术学院(现更名为“清华大学美术学院”),1963年因为家中父亲过世,母亲当时没有工作,家里有姊妹六个经济困难,只好从中央工艺美术学院退学工作帮母亲养家。

在辍学后的很长时间里,她成了一名设计玩偶的美工。直到1975年,王亚蓉连续几天泡在北京图书馆柏林寺分馆查阅资料为自己设计小猫、小狗、美术人形寻些灵感时,多日相邻阅书的长者突然向她发问,两人便交谈了一会。交谈完,她得知这个长者就是当时中国人民大学中文系的杨纤如教授。

在杨纤如教授的引荐下,王亚蓉认识了沈从文。王亚蓉还记得第一次见沈从文时的感受:“握过沈先生的手,见过沈先生的面,只能用惊讶来表达我的感受。先生的手柔弱无骨,先生的神气温和睿智,一种从来没有过的体会,使我顿生敬慕我遇到了奇人。”

这段经历也被王亚蓉写进她的书《沈从文晚年口述》中,从1975年开始,王亚蓉便跟随沈从文工作。在沈从文的介绍下,王亚蓉认识了王 ,王亚蓉和王 当时都被安排在中国社会科学院考古所,业余时间协助沈从文进行物质文化史各项专题研究。

1978年,沈从文也被正式调入中国社会科学院。时任中国社会科学院秘书长的刘仰峤和中国社会科学院院长的胡乔木让沈从文提出工作要求和需要解决的生活困难,院里可以帮忙解决时,沈从文只提出了两点:一是希望将王 、王亚蓉调到身边协助工作;二是找个地方集中整理出版周总理嘱编的“古代服饰图录”。

“沈先生对于自己家中因文革遭遇的种种困难只字不提,他曾说过,‘个人的小事怎能提?’”王亚蓉回忆说。

1979年,在沈从文、王亚蓉和王的努力下,作为中国古代服饰研究的开山之作《中国古代服饰研究》最后整理完成。《中国古代服饰研究》内容涉及的时期起自殷商迄于清朝,对三四千年间各个朝代的服饰问题进行了抉微钩沉的研究和探讨,全书计有图像700幅,并且分为图和插图,共25万字。

“好多人都问我沈先生的《中国古代服饰研究》,为什么分什么图和插图,用起来多麻烦,通编号多好!这是沈先生为了一份纪念而坚持的。他很看重周恩来总理编中国服饰礼品书的这份嘱托。因为文革前两百幅图和图的说明,排版后打印了十份样书,曾送总理审阅过,书遭劫后再出版,沈先生无论如何都要保持这个体例不变,说是总理看过。后来新补充的材料只能以插图的形式存在了,沈老用自己的方式纪念着总理。书出版后,他签名将第一本书送给邓颖超以寄对故人的思念。听到总理逝世时他因悲痛眼底出血视物不见,好长时间才恢复过来。”王亚蓉把沈从文和周总理这段往事告诉了记者。

沈从文是中国服饰文化研究的奠基人,但是人们对于沈从文的定位一直是“文学家”,他对中国服装史所作出的贡献一直被大众忽略了。关于这一点,王亚蓉表示:“很多人不清楚沈先生研究服饰文化是从何时开始的,他生在灵山秀水的凤凰古城,长在苗人花花朵朵的氛围中,苗族的服饰文化潜移默化地影响了他。再加上他十年如一日的在历史博物馆甘做展室说明员,更加地加速了他在方方面面的学习和成长。”

王亚蓉称是沈从文带她走进这段和服饰“打交道”的充实难忘的人生,她评价沈从文为“形象历史学家”:“历史学有依文献研究为主的历史学家,有依考古研究为主的文物历史学家,沈先生是以文物为基础,用文献及杂书笔记作比较的唯物法,加上他充满思索的文学家的头脑和手笔来研究的,应称为‘形象历史学家’。”

“丝织品是文物里最娇嫩的”

纺织考古是对考古发现的纺织品文物、纺织工具等进行发掘、提取、保护、修复、复织的一个考古学分支。通过对出土纺织服饰、纺织工具的考察与分析,对其所反映的各个历史时期纺织技术的水平、纺织品的工艺特点等进行研究。

对于王亚蓉来说,纺织考古最难的一个环节是现场“提取”。在这么多次的考古经历中,王亚蓉坦言江西靖安的东周墓葬现场提取是最艰难的。

2007年1月6日,江西省靖安县发现一座东周墓葬。墓葬里装着刮纱刀、打纬刀,以及木质的绕线框、梭子、陶纺轮等纺织工具。而令人焦虑的是,墓中堪称稀世珍宝的古代织物都与温软的泥沙混为一体,已成泥糊状,一触即碎,入水就溶。

江西靖安的东周墓葬是当地人劈山修路时发现的,这个墓的特点是一个墓坑有47具棺材。“这在所有的墓里是最特殊的一个,因为一般的墓葬都是一具棺材,最多夫妻合葬有两具棺材。”王亚蓉对记者解释道。

回忆起当时的提取现场,王亚蓉还历历在目。“棺材排列得很密,几乎没有空隙,第47个是主棺,周围是木椁,一个木椁里面一具棺材。主棺的前棺中间饰有一个金饰,这个金饰直径有30公分,是迄今为止棺饰中发现最大直径的金饰。金饰里有三圈刻的纹饰,中间是三个圈的图案,旁边是一些陶纹的装饰。”

打开棺木后,王亚蓉和工作人员发现整个尸身都浸在水泡里面,纺织物已经和泥沙混在一起,他们要做的第一件事就是根据现场状况研究提取方案。“因为丝织品是所有文物里最娇嫩最不好处理的,你提取不当或者一些条件不当,它就会损毁的。”王亚蓉表示。

为了能顺利提取丝织物,王亚蓉和工作人员在墓的旁边用原来的粮库改造成了一个临时的实验室作为应急保护的场所,并在里面放了一个柜式空调,温度调到16度。纺织品不能在室外,有紫外线和风沙都会被摧毁,所以要在室内来清理。尸身用竹席包裹,王亚蓉和她的工作团队用泡沫做了一个30公分直径的滚筒,从这边到那边一点点卷曲,再拖出来放在地上。“丝织品和竹器必须要马上保湿,你不保湿,从小环境移到大环境的变化就会让它们很快干裂,取了竹席在两块湿布间还保持着湿度,这就是我们做的临时提取工作。”

由于最近身体有些不适,王亚蓉跟记者聊了一个小时后就已经有些疲惫。“我干脆让我的一个学生过来,她参加了东周墓葬现场的提取工作,我最近实在是太累了。”说罢,她随口就报出学生的手机号码,让助理打电话。

王亚蓉打电话叫过来的学生是司志文,她从2001开始就一直跟随王亚蓉学习,辅助王亚蓉工作。

司志文就东周墓的提取困难接着跟记者讲解,取出丝织物后用“虹吸法”把棺液排出,并且司志文强调不能用刷子只能用手:“一只手护着它不能被水冲走了,另一只手轻轻地拍其他部位的水,用这个水把泥沙一点点的荡出来。当时我们在水池里放了个海绵,因为水是不能直接冲下来的,直接冲下来会把冲坏,因为丝织物裹着泥沙,水一大了泥沙一冲就会造成丝织物损伤。我们拿海绵隔着让水漫渗进入,然后大家用手振动水慢慢激荡泥沙,清洁,最后才取得了丝织物。一开始的时候大家还记了个次数,后来大约换了几十次水,就没有人记了。织物在现场得到及时地两面加护,才得到两千多年前的珍品。”

东周墓葬的前期提取工作做了整整两年,“前期提取完了,修复到现在还没彻底结束。”司志文告诉记者。

在司志文的眼里,王亚蓉是一个“平时很多事情是可以商量的,但是工作的时候,她说怎么样那就怎么样的人”:“在文物发掘现场就需要这样一个人主持,你若研究讨论不及时,这个文物就已经损坏了。只有像王老师这样参与过众多出土丝织物的处理,有丰富实践经验的人,才能现场对文物处理选择正确的处置方法。我们圈有一个矛盾,如果你要等科技检测的结果出来,这文物可能就已经完蛋了,在文物现场的时候就需要这样一个能当机立断的人。”

“你们对她都很服气?”记者问。

“那当然了,因为我们根据她的方法做完之后几乎没有做坏了的。”司志文回答说。

“远古文物让我感到‘今不如昔’的痛”

文物提取结束后,紧接着就要进行修复和复织工作。

“我为先祖感到自豪。在考古工作中不断出现的远古文物使我有时感到今不如昔的痛,也使我逐步理解沈先生为什么别无旁顾地佩服毛主席的‘古为今用’。于是我以马山楚墓出土纺织文物为标本开始致力于研究复织工作。”王亚蓉跟记者谈及自己做丝织物的修复和复织研究工作的初衷。

1983年到1990年王亚蓉完成了第一批的复原复制工作,这些成果在1991年中国社会科学院在江陵举办的第一次国际服饰研讨会上发表,其中复原复制的N10彩绣凤鸟纹棉衣,因绣工太细致精美,整件衣服平铺在一块展板上放在地上,为了能看得清楚,来自日本、韩国、台湾等国家和地区的学者被中国古老的文化折服了,围着衣服跪了一圈,荆州博物馆的彭浩先生诙谐地说:“这真是五体投地啊!”

哈佛大学张光直教授看见王亚蓉完成的工作时,告诉王亚蓉她在服饰文化领域开展的工作应叫用实验考古研究方式进行的研究再现工作,这种实验考古学形式源于美国,美国是研究石器。即选用与古人相同的材料,现代人用古人的方法再做一次,然后用它去实验各种功用,以得到实在的结论。

“过去那种推论性的研究有许多出入,用现代人的头脑和眼光去推断远古社会误差是难免的。你开展的这项工作很重要,要坚持下去。”王亚蓉至今还记得张光直教授当时对她说的话。

在今年的3月份,中国社会科学院考古研究所在苏州成立了“中国社会科学院考古研究所纺织科研考古基地”,致力于挖掘传承传统丝绸工艺和研发古丝绸失传的技艺。“等于说是我们的实验基地,有一些失传的技艺都需要反复实验,只有实践才能出真知。”王亚蓉说。

在苏州纺织科研基地的主要负责人里,有被王亚蓉称为“三十年老搭档”的王继胜。王继胜是南京云锦非物质文化遗产的传承人,在来到苏州纺织科研基地前,一直在南京云锦研究所工作。他和王亚蓉的合作从1986年马王堆复制素纱褝衣开始,王继胜笑称这么多年来,自己做了两份工作,帮王亚蓉复制丝织物是自己的“兼职”,所以这么多年来没有享受过假期。

谈到和王亚蓉的第一次合作“素纱褝衣”,对于复织时遇到的困难,王继胜还记忆犹新:“素纱褝衣复织的难点在于原材料,它用的丝絮比较细,细到什么程度呢,大约是头发丝的三分之一,我们当时织出来的东西始终是超重。因为我们现在用的丝都是五眠蚕(眠:蚕蜕一次皮为一眠),古人那时候的蚕还没达到五眠蚕的程度,只有三眠蚕。三眠吐丝量就比较肥,强度也很好。五眠蚕丝的韧度强度不如以前,复原就很困难,找这个原材料就很不容易。后来专门成立了养蚕研究所,饲养出三眠蚕才解决了原材料的问题。”

为了复织素纱褝衣,王继胜用了6年时间。“受当时的技术条件,做出来的衣服比原来的出土文物重了一克,出土文物是48克,我们做了49克。主要是受技术限制,组织结构不完全符合原文物。1克也不能多,今年刚刚做出来的褝衣已经达到46克,越轻就越接近原物。”王继胜表示。

今年9月份成功复织的东周墓葬里的丝织物也离不开王继胜在纺织技艺上不停地摸索,王继胜特地跟记者强调是“纺织技艺”而不是“纺织技术”:“王亚蓉老师一直跟我们强调,文物复织必须手工,用传统的方式来做。”

东周墓葬三种类型丝织物的复织难度,王继胜总结为三个方面:一是经密度比较密,一般的经锦(“经锦”是春秋战国以来中国传统的织造技术,而料纹纬锦则是在唐代从西方纺织技术吸收来的,所以春秋至唐代的织锦因经线起花被称为“经锦”,唐代以后的丝织物纬起花称为“纬锦”)的经密度是120-150T/cm,而东周经锦经密度达到240T/cm(经密度为一公分有多少丝线的数量);二是发现的东周经锦在编排设计上面很巧妙,面料里面有两种组织的变化在里面,有提花的地方的经密度是240T/cm,没有提花的地方经密度为120T/cm;三是织机的复原,因为年代久远没有依据,复原就充分考虑到现有的资料。

王继胜坦言复原织机就失败了两次:“后来把机身延伸,原来的丁桥织机机身没有这么宽,我们为了这么多综片(织机上使经线上下交错以便梭子通过的装置)能够放在机器里面就把机身延宽,把机型加高,整个动作是连杆作用,空间有了,它就有动力了。”

对王继胜而言,王亚蓉是“亦师亦友”的存在:“她是个对工作要求严谨的人,她的要求很细致。不管是纹饰还是色彩,她必须要达到和古人服饰一模一样的程度。认准一个东西,她会跟你反复推敲,把这个事情弄明白了再决定怎么做。以东周墓复织工作为例,每个织锦都是反复推敲,推敲个三四十次才能把复制方案决定下来。和她一起工作了三十年,既是我的朋友也算我的老师,我对她很能理解和适应。”

改变服饰“全盘西化”现象

丝绸是中国的特产,从西汉起,中国的丝绸不断大批地运往国外,成为世界闻名的产品。那时从中国到西方去的商贸路径,被欧洲学者称为“丝绸之路”,中国也被称之为“丝国”。

丝绸是中国对世界的第一大发明,王亚蓉认为这是每个中国人应该觉得骄傲的事。但是,对于中国服饰“全盘西化”的现状,王亚蓉是“痛心”的:“中国古代服饰文化是人人敬仰和羡慕,沈从文先生说现在中国已经没有服饰制度了,全盘西化,也就有时候应景式的来点。你就拿西装为例,西装是西方人觉得得体的服装,中国人和西方人身材结构都不一样,但是在中国不论身份如何,满大街都是穿西装的人。”

“自从周总理让沈先生做服饰文化研究以来,沈先生戏说,本朝没中国服饰了。传统文化中服饰文化是断得最彻底的。一个人穿衣服是自己的事,但当面对世界的时候就是关乎国家体面的事。”说到这里,王亚蓉显得有些激动。

王亚蓉告诉记者,自己之所以已经超过退休年龄十五年还坚持在工作岗位上,就是为了“完成沈先生的夙愿,做点对国家有用的事情”:“明年就是王 先生去世二十周年了,那时候一起编撰《中国古代服饰研究》的三个人就剩下我一个了。我起码了解当时第一代研究人员的想法、目标和规模。这个路怎么走比较顺,我比较清楚。虽然我也在老先生走后,也失落过,这怎么办?但是我就觉得最好的办法,不管条件如何,能做什么就坚持做什么,坚持、坚持,就这么一个想法,支撑我到现在。”

在王亚蓉看来,建立一个“服饰博物馆”非常有必要。这个构想最初是由沈从文先生提出来的,但是这么多年过去了,服饰博物馆始终没有建立起来。

王亚蓉提到恩师沈先生的“服饰博物馆”构想,疲惫的状态全无,眼镜炯炯有神地看着记者,对记者说:“在考古工作中,一些失传的东西包括一些古代服饰的剪裁,一些特殊的衣服处理方式都是祖先留给我们的证据。考古研究等于实证科学。每次我们破解一个新的东西,对于文化认识越来越多。中国要发展,年轻人都有必要学习这些知识。把我们的研究感悟和复织的作品做出展示,用这种恢复传承的办法展示给年轻人,让他们在认传承中国服饰文化时少走弯路。这样,我们的服饰文化才能在前人的基础上逐渐振兴发展。”

“各省市的博物馆都会有一些服装展出,但是文化内容不见,多都只是个样式。建立服饰博物馆,更是给年轻人一个集中学习的平台,在这个基础上,所有全国的同行都集中在那,再举行一个研发探讨的论坛,互相交流,各个方面的碰撞才能出来火花。”王亚蓉补充说道。

此外,王亚蓉还认为大学教育对于中国服饰文化的传承存在缺憾:“中国几乎没有大学有‘中国服饰文化’这个学科的存在。我对这个学科的构想是:在本科的时候学生应该学习染色、面料的组织结构和织染印绣绘各个方面的基础知识。以刺绣来讲,本科毕业的时候,要能做到将常用的刺绣方式和织物结构一眼分辨出。学校要和纺织生产的单位和科研单位挂钩,形成产、学、研一体的结构,研究生要到生产制造厂去实际磨练求真知。”

但是,王亚蓉觉得现在最根本的解决方法还是在国家层面上,在传承和保护中国服饰的过程中,给予文化的支撑和平台才是最有效的:“我们不能仅仅关注服装领域的工业生产价值,一味地追求利润和经济效益,更应该关注中国服饰的文化价值与传承。”

“你就是穿旗袍走在非洲的大街上,别人也认得是中国人,因为旗袍有中国特色。中国人穿的衣服要有中国元素。”王亚蓉对记者说。