1945年8月15日,日本宣布战败投降。10月25日,中美双方根据《波茨坦公告》精神,确定了将滞留在各战区所有日侨俘虏一律有组织地遣返回国。1946年5月7日黄昏,第一艘遣返船载着那些曾高唱着“这里是故国百里之外,映耀着遥远满洲红色夕阳”军歌的“开拓者”们黯然离开葫芦岛码头。借此葫芦岛百万日侨俘大遣返70周年之际,本文作者越洋寻踪,有幸找到了当年的亲历者之一,年近八旬的柳泽隆行老人,亲自讲述当年那段难忘的遣返经历及内心。

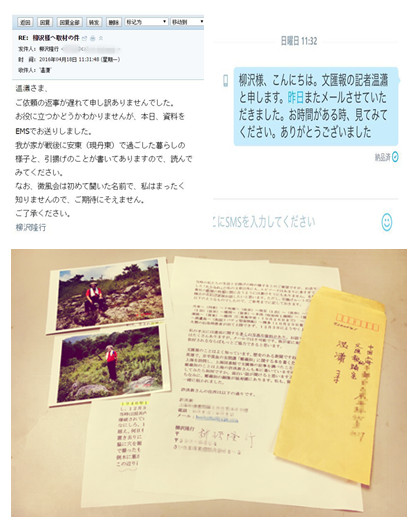

▲柳泽先生回忆的闸门经由与作者的数封电子邮件及书信往来而渐渐打开

柳泽隆行,1939年11月生于伪满洲国奉天省铁岭市。2000年退休前供职于东京电视台,任节目导演、制片人,作品《手啊脚啊,我还能攀登》、《集中营血泪》分获日本文化厅艺术节优秀奖、日本放送批评恳谈会银河特别奖,动画《宠物小精灵》制片人,《美女间谍郑苹如》一书作者。

▲柳泽隆行重走当年步行着逃离的山路

一

从“理想之国”逃亡

九·一八事变后日本帝国主义迅速在中国东北地区建立了傀儡政权伪满洲国,并制定了“武装移民”国策。大量日本青年在“王道乐土”、“五族协和”的口号下纷纷来到满洲,欲在此建造一个“理想之国”,尤其是一贫如洗农民家的次子三子对“移民”满洲充满了热情。

柳泽隆行的父亲作为南埼玉郡黑浜村农民的次子抱着开拓新天地一生扎根满洲的“移民”心态,1937年的春天,搭上了下关开往韩国釜山的渡轮,辗转来到奉天(现沈阳市)。次年5月,通过了南满铁道株式会社(简称“满铁”)的入职考试,成为满洲铁路大动脉“连京线”(大连到新京,现长春)铁岭列车区的列车长。1939年11月,柳泽隆行作为家中长子就诞生了。

▲开拓团的日本移民家庭

从珍珠港事件到太平洋战争的扩大,对于遥远土地另一端的人们并没有太多实感,大家还都过着平稳的日子,1942年7月弟弟照雄降生。那时,物资还很充盈,有余力往相对贫瘠的日本老家送些大豆和棉布。但转过年头,听闻山本五十六战死、海军某守备队玉碎阵亡,关东军开始慌乱起来。

1944年7月,在妹妹登美子出生前不久,塞班岛陷落、东条内阁辞职,9月26日B29轰炸机编队开始对鞍山、本溪湖的制铁所空袭,母亲挺着大肚子对父亲说:“孩儿他爹,日本是要战败了!”这距日本投降还有10个月左右,这是一位在动荡不安中养育三个幼子的母亲的本能和直觉。

1945年,柳泽父亲成为铁岭列车区最年轻的副站长,4月起全家离开铁岭迁往父亲新的工作地安奉线的起点安东市(现丹东市)。

▲从满铁沿线各地来当时安东市小学上学的日本儿童

8月15日,乌云密布,闷热异常。收音机里传来“那个人”的声音磕磕巴巴带着些许莫名的哭腔,身边的几位大人开始哭泣,可唯独母亲把我和弟弟搁到身旁一脸平静。这是当时幼小的柳泽隆行对“日本最长一天”的唯一记忆。

8月17日早上,全家开始了四处避难的日子。由于环境恶劣、饮食不洁,他和弟弟同时急剧腹泻。9月22日左右,哥哥已基本脱离险境可以下地走路,弟弟却病情恶化根本无法起身。他那笑起来眼睛眯成一条缝,萌态十足惹人爱的小脸儿已经干瘪得不成样子。柳泽母亲连续照顾弟弟三天三夜未合眼,终于在第三天时弟弟开始对着壶嘴吮吸起来,喝掉了近四分之一的汁液。母亲兴奋地大叫:“太好了!总算见好了!”可随即弟弟拉出的黑便却让母亲怔在原地。她听说人将死前就会排出黑便。

▲柳泽一家遣返路线图(文汇制图)

柳泽照雄,1945年9月25日晚10点半,在中华民国安东省安东县武营屯满铁宿舍终止了他三岁两个月的生命。

母亲亲手制了一副小棺材,用二轮车推到大沙河的河滩边进行了火葬。在家留守照顾妹妹的柳泽隆行,远远望见升起的黑烟,想到弟弟在焚烧,心中就涌出难以名状的悲恸。

自那之后一年三个月,1946年10月起一家人历时两个月在遣返路上九死一生,终于在12月3日抵达博多港,先回父亲老家黑浜村,之后再回到母亲的老家群马县高崎市,给舅舅转交了不幸丧生的舅妈母子的遗骨。柳沢舅舅对自己连面都未见到就夭折的孩子痛心不已,给他取了自己的名字,叫作要祐。

▲在日本博多港登陆的母与子

归国后母亲对照雄的死念念不忘,总是哼着他喜欢的童谣《山里的杉之子》。哪怕到了满头白发的年纪,也是学着弟弟稚嫩咬字不清的发音唱着高潮段落。她总说:“照雄怎么能因拉肚子就死了呢。他还那么小却遭遇了很多不幸。这孩子到底是为了什么而出生的呢?”柳泽想如果遣返路照雄也随行的话,说不定死的就是他或妹妹。弟弟的小棉袄作为遗物留了下来,在遣返路上一直为妹妹驱寒,回国后很长一段时间也是妹妹夜里保暖的必需品。是照雄牺牲了自己挽救了家人,时至今日柳泽一直用这个理由来说服自己。

2002年、2004年母亲与父亲分别以86岁、90岁的年纪与世长辞,生前未再踏上过中国的土地。母亲临终前柳泽曾问她,人生苦短还是漫长,她说浮生若梦,弹指一挥间,绝对不能到他国发动战争,愧对中国人。

▲在中固车站当地退休铁道员带柳泽隆行参观其父当年的满铁官舍

2011年5月,时隔66年,已逾古稀之年的柳泽隆行重回了出生地铁岭市,探访了其父在满铁工作8年间其中一个叫“中固”的小车站。在与当地退休铁道员攀谈的过程中,意外听到了父亲的故事。那位铁道员回忆柳泽父曾表扬其父比日本人要优秀许多,非常爱护中国人的属下。另外一位还带着柳泽参观了满铁官舍(机关宿舍)。他想象着父亲在这里作息、执行任务、表扬某君……父亲年轻时的身影跃入脑海。他一直认为父亲生前反思地不够彻底,只是把自己当做“善良的移民者,对自己的中国属下爱护有加”,而没有认识到自己所从事的事业助推了日本军国主义的殖民侵略野心。可那一刻,立身于保留了当年风景的田边,听到当地人们对父亲勾连起的温润记忆,他暂时收起了对父亲的批判,只是把他当做一个普通的亡父来看待。

▲柳泽的父亲当年任职时的安奉线列车时刻表

在依稀能辨寻的自家门口,柳泽感动得浑身颤抖。对他来说,铁岭是他回国后一想到便泪流满面的故乡,这种故乡感一直挥之不去,对于自己生于中国的悠久大地上他一直很自豪,内心深处并不觉得自己是真正的日本人。

他吟唱着诗人室生犀星的诗歌“故乡是远在天边的思念/是心底浅吟的悲歌/……身陷都心孤寞的黄昏/思乡之情泪湿双目”66年后,故地重游。路经沈阳,站在关东军和日本财阀的旧址面前,枪炮的肃杀之气扑面而来,不禁低下赎罪的头,合掌默哀。

二

对谈

“故乡是远在天边的思念是心底浅吟的悲歌”

文汇:您怎么会想到66年后重走遣返路?

柳泽隆行:在那条遣返路上我失去了弟弟,舅妈母子也不幸过世,一家人拼死拼活抵达了博多港,对我们来讲有着不一般的意义。可说来可笑,虽然是当事人但对当时的路线完全不知,只是一味地被“搬运”到目的地。2011年重返铁岭后,我决定重走一遍,花了两年的调查时间,凭着我儿时的记忆,2013年夏天,一个人回到丹东市。

文汇:与您有相同遣返经历的作家安部公房曾说:“养育我的奉天之地,是煞风景的满洲中尤其煞风景的地方。但是,就是这煞风景之处反而深深地吸引着我,这果然就是因为它是故乡吧。我却不能断言这是故乡,何故?作为个体,我的父亲只是个温良的市民,可作为整体的日本人我们却在进行武装殖民侵略,想必是因为这个罪过,我们连称奉天为故乡的资格都没有。甚至,连称作故乡的地方都没有。在奉天时,我梦到日本,从日本回来,我梦到奉天,我时常感到自己就像‘亚洲的亡灵’一样徘徊在故乡的边缘,却始终进入不了。”您称铁岭为“故乡”,请问您对这个故乡抱有何种感情,与安部公房所言是否有共鸣?

柳泽隆行:当时我们住在中国人不被允许进入的日本人街道,为保有一个特权地位,无法与当地孩子接触。所以,我有和日本小孩子玩的记忆,却没有与同龄中国小孩玩的记忆。最初接触到中国小朋友是战后在安东时候的事了。但我们从满洲回来后,又被贴上“遣返者”的标签,长时间受异样眼光的蔑视,居无定所。对于“遣返者”的生活状况,我想可以作为日中战争史另一个视野来研究。安部公房把移民满洲的行为认作日本全体的武装殖民侵略,这点我认同。我对自己生于中国的悠久大地上一直很自豪,内心深处并不觉得自己是真正的日本人。从这层意义上讲我像是徘徊在中日间的“亡灵”。

文汇:您有没有思考过是什么原因让你们遭受了这种悲惨的命运?

柳泽隆行:我们全副武装蹂躏了中国大地,结果遭全世界的唾弃。虽说当时是在满洲建立“王道乐土”,但实际却是建立殖民地,这个目的一目了然。但当时大半的日本人,利欲熏心、自以为是地想要把满洲变为日本的自由之境。这种错误的决定,是军国主义所为,其实大半国民也无形中助长了这种狂妄。中国的顾炎武说“天下兴亡,匹夫有责”,虽然作为个体很多人只是把自己当做“善良的移民”,但大半的遣返者已认识到这是咎由自取,甘心承受着战败后自己悲惨命运的苦果。

三

“故乡” 注定缠问一生的哲学命题

日本军国主义的铁蹄踏遍亚洲各地,对殖民地进行侵略和掠夺,令许多人背井离乡,虽然人人皆有故乡,可是那些“开拓团的儿童”们不得不终其一生面对“失去故乡”的哲学命题。

有着“日本卡夫卡”之称的战后先锋派作家安部公房深受海德格尔存在主义影响,他把自己的满洲体验写在其长篇小说《野兽们奔向故乡》里,思考有着战败体验的他们,在丧失了对国家、乡土的归属感后,人的存在到底意义何在。

把安部公房推上文坛的作家埴谷雄高则形象地描写了自己的殖民地成长体验及对非人道战争下人性的自我觉醒:“如果我是在自己的故乡长大,那么我大概会生活在贴近大地的日本式感官和日本式的美中。但是,因为我成长在完全不同的另外一个世界,所有日本人都是令人厌恶的印象逐渐烙印在我心里……那时,对于日本式的东西有一种本能的、天生的、原始的厌恶开始在我内心生根。”

开拓团儿童从伪满洲的灭亡中经历了“国家”的解体,体验了他们奉若神明的权威、价值观念的崩溃。安部公房说:“我在沈阳一年半的时间里,目睹了社会根基的彻底崩溃,完全失去了对恒常事物的信任。生活在长时间无警察、无政府的状态下,世界观多少发生了些许变化。并且那时的我,对社会科学知识一无所知,就像从丛林放出来的野孩子一样。”经历了日本战败体验的人们,支配者与被支配者的位置互换、价值观颠倒让其“失去故乡”的问题愈发深刻化。而这种“失去故乡”象征着身份危机。如果人被社会、故乡拒绝排挤,就丧失了自我确认的可能性。被“失去故乡”的孤独感包围着,永远找不到自我归属的空间。

*本文系文汇独家稿件。未经允许,严禁转载。|图片均为资料图