《大流感:最致命瘟疫的史诗》,[美]约翰·M·巴里 著,钟扬、赵佳媛、刘念 译,金力 校,上海科技教育出版社,2008年12月出版;后又在2013年和2018年出版两版。左图为2008年版;右图为2018年7月珍藏版,责编侯慧菊、傅勇、殷晓岚

【导读】 新型冠状病毒疫苗的研制难度有多大?如何把疫情和传染人数控制到最低?1918—1919年的流感大流行堪称是人类历史上传播范围最广、破坏力最强的传染病,鉴于当时医学水平和知识有限,科学家和研究者们在防疫过程中虽力不从心却依旧勇往无前。

获上海科技教育出版社授权,讲堂分三次摘编《大流感》,以鼓励正在举国抗疫中的民众,认识疫情,尊重科学。上篇书摘介绍了疫情初露端倪为何被忽视以及疫情发展的迅捷与无常(详见文末链接),本篇看大流感期间的研究者们如何努力寻找病原体,为拯救生命而采取孤注一掷的尝试。下篇将分享疫情最终如何被控制。

纽约的帕克:对所有疾病进行彻底研究的计划破灭,需猜测何为病原体

各地实验室研究全都转向了流感。巴斯德的学生鲁(曾在白喉抗毒素研究方面与德国同行竞争过)领导着巴斯德研究所的工作。英国阿姆洛斯·赖特的实验室里几乎每个人都在研究流感,包括弗莱明(Alexander Fleming),不久之后他发现了青霉素并将其首次应用于研究菲佛(德国著名细菌学家)所称的流感杆菌上。 在德国、意大利,甚至在因革命而分裂的俄国,孤注一掷的研究者们都在寻找答案。

但是,这些实验室在1918年秋天之前只能发挥很小的作用。战争像一个无底洞,不断将技术人员和年轻研究人员卷入其中。欧洲和美国的实验室都受到影响。在美国所有进行这项研究的人中,最重要的也许就是洛克菲勒的埃弗里(美国生物学家)、纽约市公共卫生部的帕克和安娜·威廉斯(疫苗治疗专家)以及费城的刘易斯(细菌学家)等人了。事实上,全世界还没有哪个实验室堪同帕克的相比。他一手创办的实验室倾力于诊断试验、制备血清和抗毒素以及医学研究,在极端危机中行使职责。因此,帕克从阿普顿军营回来后不久,就毫不意外地接到国家研究委员会医学部部长皮尔斯的电报。“导致所谓西班牙流感的病原体的本质……还有该致病微生物的纯培养物(若能获取的话)……你的实验室愿意承担这些必需的细菌学研究并且尽快向本人汇报吗?”帕克立即回电:“愿承担工作。”

帕克制订了极富挑战性的计划。他想对曾经爆发的所有疾病进行最为彻底的研究,他选了一个很大的样本人群,在他们大部分不可避免地患病后,用尽可能尖端的实验室和流行病学方法对他们实施监控。工作量是巨大的,但是他相信自己的研究部门能够掌控。但是,在几天内,几乎就在几小时内,疾病开始压垮这个部门。流感很快挫败了帕克的锐气。现在,他正努力地弄清一件事情,一件重要的事情。病原体是什么?如果他要对大流行的进程施加影响的话,他就不得不去猜——而且要猜对。实验室只有两样是稳定且充分的,其一就是源源不断供应的样本:仍活着的病患的取样棉签、血液、唾液、尿液以及来自死者的器官。另外,他们有自己的惯例,只须恪守纪律就能让实验室摆脱无止境的混乱。

左:安娜·威廉斯,可能是当时世界上最杰出的女性细菌学家;右:瓦尔德·埃弗里,他在流感和肺炎上的工作最终成为20世纪最重要的科学发现之一

找到流感杆菌,帕克的实验室开始生产针对此菌的抗血清和疫苗

从皮尔斯那里接下任务后的第四天,帕克发电报说:“迄今为止仅有的真正重要的结果来自两个致命的病例,一个是来自布鲁克林海军码头的人,还有一个是波士顿海军医院的医生。两个病例都感染了急性败血性肺炎,并在第一次感染发作后的一周内死亡。他们的肺部都表现出了肺炎的初期症状,涂片上观察到非常大量的链球菌……两个肺内完全没有流感杆菌。”

没有发现“流感杆菌”令帕克快要发疯了。生产疫苗或者血清的最大希望就是找到一种已知的病原体,而最有可能的罪魁祸首就是菲佛曾命名过的流感杆菌。菲佛从先前到现在一直确信就是它引发了这种疾病。如果不能为流感杆菌找到令人信服的证据,帕克就该果断地将之排除,但他对菲佛又尊敬有加。工作在这种只能孤注一掷的环境下进行,他更想去确认而不是推翻菲佛的结论。他向前迈了一步,进行“最精细的鉴定测试……凝集反应”。凝集测试毋庸置疑地证明:找到了菲佛的流感杆菌。在第一次失败报告后不到一周,帕克就给皮尔斯发电报说,流感杆菌“似乎是这个疾病的起始点”。他也意识到自己的方法并不是很彻底的,所以补充道:“当然一些未知的滤过性病毒是起始点的可能性也是存在的。”

报告有了结果。帕克的实验室开始赶工生产针对菲佛氏杆菌的抗血清和疫苗。在这件事中必需的实验动物是人,在波士顿,罗西瑙和基根正试图让一所海军监狱里的志愿者感染疾病。

威廉·帕克,他将纽约的市立实验室建成为一个主要的研究机构,美国科学院当时希望他的团队能够开发出流感的抗血清或疫苗

费城的刘易斯:怀疑滤过性病毒引发流感、为抗肺炎疫苗的发展奠定基础

在费城,刘易斯同样在寻求答案。没什么人——包括帕克在内——比他更有可能找到答案。刘易斯琢磨会不会是一种滤过性微生物引发了流感。可是要寻找一种病毒,刘易斯就不得不在黑暗中摸索。

首先,他们在对免疫系统的钝力性利用上发现了一线光明。大部分感染了这种疾病的人劫后余生,甚至大部分感染了肺炎的人也可以逃过一劫。他们的血液和血清中极有可能含有抗体,这些抗体可以治疗或预防其他人身上的疾病。同时采用肺炎康复者全血和血清的实验在费城开始了。这些同样不是科学实验,只是为拯救生命而采取的孤注一掷的尝试。如果有任何迹象表明这种方法有效,那么科学研究就会随后跟上。

刘易斯同时推进几种不同的思路——设计实验来验证每个假说。首先,他试图用对付脊髓灰质炎的方法来研制一种流感疫苗,这比注入流感康复者血液或者血清的钝力性方法更为复杂,至少他怀疑是一种病毒引发了流感。

第二,他在实验室中追随着一道微光。帕克已经推论过,所以刘易斯也进行推论。研究可以找到细菌,菲佛已经指出某种杆菌就是肇因所在。他的团队也在寻找细菌,在最初的15个病例中,刘易斯没有找到流感杆菌。具有讽刺意味的是,疾病却迅速扩张,蔓延到医护人员中,随后,刘易斯像帕克和威廉斯一样调整了工艺,真正开始了有规律的杆菌发现之路。他将信息传达给了卫生官员克鲁森。《费城问询报》和其他报纸——他们都急切想报道一些积极的内容——宣称他找到了流感的起因并且“以终极真理武装了医学界,这为他们战胜疾病奠定了基础”。

刘易斯并没有这种终极真理,他也不认为自己掌握了这种真理。客观地说,他是分离出了流感杆菌,但他也分离得到了一种肺炎球菌和一种溶血性链球菌。 直觉将他引向了另一个方向,他沿着第三和第四条线索开始了调查。第三条线索引导他的染料实验由杀灭肺结核细菌转向试图杀灭肺炎球菌。但是,死亡环绕着他,笼罩着他。他将注意力重新投向了生产那唯一一种立刻就能见效的东西上。危机突发之后,一旦有什么方法见效,他就能够回到实验室,通过细致缜密的实验来了解并证明它的效力。因此,他将自己和别人发现的细菌列为靶标。在他的实验室和全城所有其他的实验室中,研究者们不再研究了。他们只是尽力去大量生产。没有什么可以肯定他们生产的东西会有效,只剩下希望。

同时,刘易斯开始了第五项工作,研制一种可以治愈这种疾病的血清。这个工作更加棘手。他们可以用“鸟枪法”制造疫苗,混合几种微生物一并预防它们。今天的白喉、百日咳——突发性的咳嗽——和破伤风几种疫苗已合并在一针之中,打一针就可以预防麻疹、腮腺炎和风疹也已是儿童的常规预防;今天的流感针剂包括了针对几种流感病毒亚型的疫苗,而抗肺炎疫苗正是从洛克菲勒研究所 1917年完成的工作直接发展而来。

左:鲁弗斯·科尔,洛克菲勒研究所的科学家,在大流感爆发之前他成功研制出了肺炎疫苗并取得了一定成效;右:保罗·刘易斯,时任费城亨利·菲普斯研究所的实验室主任

诸多研究发现,菲佛氏流感杆菌并非肇因,却又是唯一有可能的结论

在《科学》的一篇文章中,另一位令人尊敬的研究者也写道:“病原体被认为是菲佛氏杆菌。” 然而,事情并未完全确定,至少对埃弗里来说是这样。尽管他对帕克、威廉斯和刘易斯敬重有加——他们几乎在同一时间得到相同的结论,但埃弗里只将结论建立在自己的发现上,而这一发现还未使他自己确信。在 7例尸体解剖中,他没有发现任何细菌入侵的迹象,但肺部受损。而且,他在一例中发现了潜在的致命细菌,但那细菌却未有菲佛氏杆菌的特征,在约一半的病例中他找到了菲佛氏杆菌和其他微生物,包括肺炎球菌、溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌。金黄色葡萄球菌虽是一种致命微生物,但却很少引发肺炎。

可以从几个角度来诠释这些发现。它们可能意味着菲佛氏流感杆菌并不是这种疾病的肇因,但这又是唯一有可能的结论。菲佛氏杆菌也许就是病因,其他细菌在它感染受害者后尾随而来并趁免疫系统之虚而入,这也不是没有可能。找到几种病原体也许能更加确定菲佛氏杆菌的元凶身份。当有其他细菌——尤其是肺炎球菌或溶血性链球菌——存在的话,菲佛氏杆菌在实验室培养基上的生长就较差。所以,当它在所有培养物中与其他微生物还能共存时,这种存在可能就表明了流感杆菌曾在患者体内大量存在。

研究者们努力想发现一些——随便是什么——有帮助的东西,可以抑止这场爆发性疾病。虽然没有人找到确定的东西,但费城的刘易斯、纽约的帕克、芝加哥的梅约诊所,每个实验室都各循其道,生产着足够几十万也许几百万人用的疫苗和血清,同时一批数目庞大的疫苗从波士顿横跨全国运至旧金山。华盛顿的戈加斯办公室向总部全体人员提供了抗肺炎球菌疫苗,科尔和埃弗里对这种疫苗寄予了极大的希望,该疫苗当年春天已在阿普顿军营接受过了检验——而且非常成功。

除了研制抗肺炎球菌疫苗,研制抗肺炎球菌血清也很困难,在参加试验的29名感染Ⅰ型肺炎球菌病人中,有28人用该血清治愈。制备疫苗花费了两个月的时间,这两个月的过程是非常艰难的。与此同时,疾病的杀戮仍未停歇。

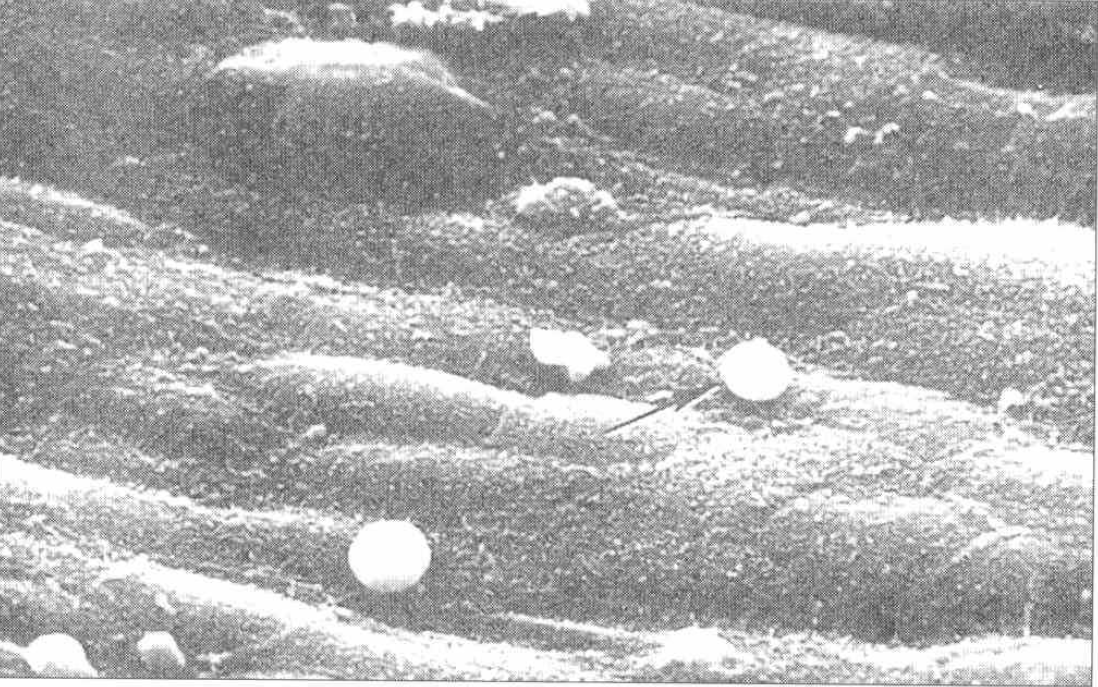

感染流感病毒仅72小时之后,被感染部位就成了“不毛之地”,白细胞正在该部位“巡逻”,但为时已晚

缺乏足够时间,刘易斯放弃对滤过性病毒引发流感可能性的研究

1918年,作为全国总动员的一部分,国防委员会发起了“医疗服务志愿者”活动,这项服务致力于召集全美所有医生,尤其是年轻的女医生或有残障的医生——换言之,要找那些有出色能力但被军队拒收或未网罗到的医生。这场大规模搜寻医生的行动成功了,8个月内,72219名医生参与了进来。红十字会是军队(尤其是陆军)获取护士的惯常渠道,现在它已经开始全力为军队招募新护士。每个部门、每个部下属的每个分会都有指标。这场征调取得了成功,它抽走了绝大部分原本在民间自由工作、不受任何家庭或其他责任约束的护士,让她们放弃了原来的工作。

费城在流感的攻击下摇摇欲坠,孤立无援。这里没有得到国家红十字会或公共卫生部的任何援助——公共卫生部招募的医生没有一位被指派来这里,红十字会征召的护士也没有一位派往费城。这些机构未给这里提供任何支援。

每天,人们都会发现一周前——甚至一天前——还好好的朋友或邻居就死掉了。我该怎么办?人们惊恐而绝望。这种状态还要持续多久?刘易斯感受到了压力,感受到了四周死亡的威胁。刘易斯从未如此强烈地依恋实验室。他已开始用肺炎球菌做实验;他也开始探究滤过性病毒引起流感的可能性;他继续观察流感杆菌,并与其他人研制出了一种疫苗,还想制造一种免疫血清。这些事都是同时进行的,因为他缺少一样东西:时间。没人有足够的时间。

刘易斯埋首于大量病例中,寻找菲佛的流感杆菌——用药签从病人身上、从解剖的肺中取样。他并不单单只是在寻找,或出于无奈去寻找,也不总是在寻找。 虽然没有确切的证据,但越来越多的迹象使他相信这种细菌确能致病。迫于时间压力,他放弃了对滤过性病毒引发流感可能性的研究。

西雅图成了一个“口罩”城市,红十字会的志愿者制作了数以万计的口罩

疫苗大量生产,没人知道是否有效,只能心存希望

到10月中旬,顶级科学家研制的疫苗已被广泛使用。10月17日,纽约市卫生专员科普兰宣布:“纽约市实验室主管帕克博士开发的流感疫苗经过充分的测试证明,它的预防效果是有保证的。”科普兰向公众保证:“几乎所有用过疫苗的人都对这种病产生了免疫力。”

10月19日,费城市立实验室的细菌学家C·Y·怀特(C. Y. White)博士制备了一万份基于刘易斯工作的疫苗,还有几万份不久后也将下线。它是“多抗体的”,由数种细菌的死亡菌株构成,这些细菌包括流感杆菌、两种肺炎球菌和其他几种链球菌。

10月25日,疫苗准备就绪。公共卫生部办公室通知所有营地医生:“对付某种引发肺炎的更重要病原体的免疫接种治疗的价值可以认为已有定论……目前军队可给所有军官、士兵、军方雇用的平民提供包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型肺炎球菌在内的微脂体疫苗。”

接下来的几周内,军队发放了200万支这种疫苗,这标志着大量生产疫苗的成功。

军医学院也针对流感杆菌制备了一种疫苗,但对这种疫苗,戈加斯办公室的说法更为保守:“鉴于这种流感杆菌在当前流行病的病原学上的重要性,军方准备了一种疫苗挂针,只提供给军官、士兵以及军方雇用的平民。这种流感杆菌疫苗的疗效……目前仍处于试验阶段。”军方的声明并未公之于众。而《美国医学会杂志》一篇措辞谨慎的社论亦只在小范围内传播:“很不幸的是,我们目前没有治疗流感的特效免疫血清或方法,也没有预防其发生的特效疫苗。事实就是这样,尽管所有的舆论、新闻或其他的地方宣传员所讲的都恰恰相反……因此,医生们必须保持冷静,切勿轻易作出不合事实的承诺。这则警告尤其适用于那些处理公众关系的卫生官员。”

在1918年西班牙流感大流行期间,该国最优秀的医学头脑都集中在发现流感的起因和如何预防流感的问题上,但他们失败了。人类流感病毒直到1933年才被分离出来,谢尔曼的疫苗是为了应对大流行而研制的,该疫苗样本诞生于1937年(照片来自网络)

而此时,医生们继续尝试着最铤而走险的方法,疫苗依然在大量生产——单伊利诺伊一个州就有18种不同的疫苗。没人知道它们是否有效,人们只能抱着希望。那个时期,没有一种药品、一种疫苗能够真正预防流感。数百万人佩戴着口罩,但起不到作用,不能预防流感,唯一的办法是避免与病毒接触。如今,尽管疫苗能够提供显著——但绝不是完全——的保护作用,也有几种抗病毒药能减轻病症的严重性,但还是没有任何办法能治愈流感。与外界隔离的地方,像科罗拉多的甘尼森及一些岛上的军事基地逃过了一劫,但大多数城市颁布的封闭令并未能阻止人们与流感接触,它们算不上是极端措施。病毒的传染效率太高、太猛,简直无可挑剔。最后它终于得偿所愿,遍布了整个世界。

(袁琭璐摘编自第7部分《竞赛》及第8部分《丧钟》,小标题为编辑所加)

【目录】

【作者与译者简介】

作者(右图):约翰·M·巴里,美国作家、历史学家,曾任记者和足球教练。常为《纽约时报》、《华尔街日报》、《时代周刊》、《财富》杂志、《华盛顿邮报》等撰稿,也经常以特约评论员身份出现在美国各大广播公司的节目中。

巴里的著作多次登上《纽约时报》畅销书排行榜。《野心与权力——华盛顿的真实故事》《细胞变异》《潮起——1927年密西西比河大洪水及其对美国的影响》均获奖无数。《大流感——最致命瘟疫的史诗》被美国科学院评为2005年度最佳科学/医学类图书。

译者(左图):钟扬,生前是复旦大学生命科学学院教授、博士生导师。他长期致力于生物多样性研究和保护,率领团队在青藏高原为国家种质库收集了数千万颗植物种子;他艰苦援藏16年,为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出了重要贡献。2017年9月25日,钟扬在赴内蒙古为民族干部授课途中遭遇车祸,不幸逝世,年仅53岁。2018年4月,中宣部授予钟扬“时代楷模”称号。

【编辑感言】

曾经,当流感的魔爪伸向全国并开始蹂躏生命之时,几乎每个恪守职责的医学科学家以及一些自认为爱好科学的普通医生都在寻找治疗方法。他们是一群高贵的身影,他们坚持探索,在近乎完全混乱的环境中冷静思考、果断抉择并付诸行动。眼下,疫情防控战的逆行者们亦用美丽的身影和大无畏的精神为人们撑起生命保护伞。同时,对于这次新冠疫情的爆发,来自中国、美国、澳大利亚和欧洲各国的科学家们都在争相研制疫苗,并且彼此合作以加快这一过程。愿疫苗早日研制成功,造福人类。(袁琭璐)

【相关链接】

钟扬:人类与病毒之间的“军备竞赛”能否胜出?| 防疫·专家谈

赵国屏院士:17年前SARS如何在一个晚上从香港传向全球 | 防疫·专家谈

访王俊秀:打工者愿复工吗?调查揭示疫情下的信任 | 防疫·专家谈

访季卫东:面对疫情,风险社会如何立法 | 防疫·专家谈 访季卫东:面对疫情,风险社会如何立法 | 防疫·专家谈

访陈凤英:中国世界经济关系的“至暗时刻”已过 | 防疫·专家谈

访郭齐勇:该不该吃野生动物?重拾“天人合一”智慧 | 防疫·专家谈

访彭凯平:应激反应正常,抗疫情中变“抑郁”为机遇 | 防疫·专家谈

访汤蓓:前5起PHEIC始末,看中国疫情防控的国际合作 | 防疫·专家谈

编辑:李念 刘梦慈

照片:除特别说明其余均来自书中

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。