2018年4月,王蒙在江苏常熟赏春留影。每天健走8000步以上是他雷打不动的习惯。

“所有的故事都是好的故事。”美联储前主席伯南克在什么场合下讲了这句话?场合褪去,唯有击中作家王蒙心灵的这句话,从此高亮,并被他在写作、演讲、对谈中多次提及。王蒙固然知道,经济学家不大会对文学高谈阔论,可他愿意擅自注解为,这不是在谈文学么!

因为,这与王蒙的文学人生是互证的。2019年4月18日,王蒙在对外经贸大学古籍保护论坛上分享了此句名言,阐释道:“一切经验对喜欢写作的人都有意义,你的人生和历练是不会糟践的。”6月30日,“相信爱情——王蒙《生死恋》新书发布会”在京举行,王蒙在该书序言中再提伯南克,再吐深情心迹:“包括悲哀与失落,种种经验都可以得到文学的滋润,发芽,长叶,开花,结果。让文学滋润普天下的人生吧。”

透过这样的互证,我们或可为王蒙的写作特点寻到根由:

一是底色明亮。写作带给他人生的沉浮,他又用写作来记述沉浮的人生,奇妙的写作超越、包容、消化了人生中曾有的挫折、痛苦、悲剧,把它们统统变为了“好故事”,这个过程被王蒙称作“明朗的旅行”。

二是持续喷薄。正是将所有的故事视作珍宝,他才能不论顺境或是逆境,都能由内而外伸展心灵触角和感官触角,鲸吞海量素材。这些素材历经时间和阅历的发酵,你一声我一声的嚷嚷着:“写我吧写我吧!”从1953年19岁写作《青春万岁》算起,王蒙已在文坛“常青”了66年,2000多万字的创作体量仍在不断刷新。虽说已是85高龄,笔力却愈发劲健,文风愈发多姿,他难掩得意,“在写小说的时候,我的每一粒细胞都在跳跃,我的每一根神经都在抖擞”“我好像掀起了一个写小说的小高潮”,其状态被李洱等作家既惊又羡地描述为“晚骚”。仅今年上半年,王蒙就发表了两个中篇两个短篇,分别是《生死恋》《邮事》《地中海幻想曲》和《美丽的帽子》,还推出了两本对谈,《争鸣传统》和《睡不着觉?》。

三是全天候写作。这里举一个王蒙常说的例子吧:“比如我在家里写东西的时候,锅里正在蒸一锅馒头,我得9∶45把火灭掉。在这之前,我投入地写、写、写,根本不去想馒头,突然脑子一激灵,一看表,时间还就是差不多。我起身,把炉子的火灭掉,把容器打开,把馒头活动活动。然后回来继续写,思维还能马上接上。我大部分写作都是在这种随时切换的环境里完成的,这就是人生,我很享受。”他享受每一个或预期或突袭或有序或打乱的瞬间,瞬间即经历,经历即故事,故事即“好故事”。如果一定非要他描述最享受的日常,那便是:上午游泳、下午写作、晚上看电影。

此刻,北戴河的盛夏,王蒙享受着他的“最享受”。他随时拿起随时放下但从不滞涩的笔下,正流淌出一部新的长篇。

王蒙近影。彭世团摄

【人物档案】

王蒙,1934年10月生于北京,1948年成为中国共产党的地下党员,1953年开始文学写作,1963年起在新疆生活16年,1979年返京。

王蒙曾任新民主主义青年团(后改名为共产主义青年团)干部、新疆伊犁巴彦岱公社二大队副大队长、文学杂志编辑、中国作家协会副主席、中华人民共和国文化部部长、中国人民政治协商会议常务委员,现为中央文史研究馆馆员。

王蒙的创作几乎与新中国同龄,被誉为“共和国的文学旗帜”。代表作有小说《青春万岁》《组织部来了个年轻人》《活动变人形》、“季节系列”、《这边风景》等,其中《这边风景》获第九届茅盾文学奖。王蒙还是散文、杂文、诗歌、报告文学、文学评论等领域的“杂家”,著有红学专著《红楼启示录》、自传《半生多事》《大块文章》《九命七羊》等。新世纪以来,王蒙在传统文化方面尤其用力,《老子的帮助》《老子十八讲》《庄子的享受》《庄子的快活》《庄子的奔腾》《与庄共舞》《天下归仁》《得人心得天下》《双飞翼》等一系列解读文化经典的作品引起社会广泛关注。2014年,人民文学出版社推出《王蒙文集》45卷。

1979年10月,王蒙在全国四届文代会上讲话。

“编织”青春

每年4月,王蒙总会接到陌生电话,对方问询王蒙,是否同意他们将要举行的五四青年大会或汇演采用“青春万岁”的标题。“我当然同意,我怎么会把‘青春万岁’引为专利呢!”

人们将王蒙与“青春万岁”相关联,源于他创作的长篇小说《青春万岁》。70年前的激越青春,仍在至今不断重印的《青春万岁》中澎湃。“所有的日子,所有的日子都来吧,让我编织你们,用青春的金线和幸福的璎珞……”正值青春或已历青春的你,应都听过《青春万岁》序诗的朗诵吧?

青春至美所以青春万岁,“青春万岁”是青年人的专利。而王蒙用《青春万岁》挽留下来的新中国第一代青年人的青春,却又如此不寻常。

少年王蒙遇到的第一个共产党人,是后来成为著名党史专家的李新。1945年秋冬的一天,11岁的王蒙正和姐姐闹着别扭,家里来了一位客人——在叶剑英将军身边工作的李新叔叔。李叔叔让王蒙和姐姐展开批评和自我批评,还给即将参加演讲比赛的王蒙定了主题:就讲现在根本没有做到“三民主义”。李叔叔的雄辩和真理在手的自信,让王蒙体会到了什么是醍醐灌顶、拨云见日。

1948年10月10日,高中一年级、年仅14岁的王蒙被吸收成为中国共产党地下党员。当天他就接下任务:秘密发展外围组织。步行返家途中,他流着热泪唱着冼星海的一首尚未流行开来的《路是我们开》:“路是我们开哟,树是我们栽哟,摩天楼是我们亲手造起来哟。好汉子当大无畏,运着铁腕去创造新世界哟!”

年底,又来了新任务。“我们支部负责保卫地安门至鼓楼一带的商店铺面人民生命财产。我和同伴准备好华北学联的袖标旗帜横幅,还到实地勘察、绘图。”

1949年3月,王蒙戴上了北平市军事管制委员会的胸标与袖标,值夜班的时候配备了左轮手枪。他被调入团市委,参加了中央团校二期学习,毕业时,学员们得到了毛主席的接见。1950年5月,王蒙回到团市委,先后担任中学部、组织部的负责人。他的周围聚集着一大批充满阳光的青年骨干,“人小心大,重任在肩,读书求知,才智出色,一心革命,豪情如火”。

受苏联电影《丹娘》的启发,王蒙为自己设计了迎接1952年的场景,不是像影片中的卓娅那样等待钟声,而是午夜前后骑着自行车走在路上,“从16岁走到17岁,行进着迎接新的时间、新的前景”。

1953年,新中国第一个五年计划开始实施,挖矿藏、采石油、炼钢铁是年轻人最想做的事情。王蒙看了苏联作家安东诺夫的小说《第一个职务》,书中女建筑师的生活把王蒙看得如痴如醉,“觉得没有比在工地上、在脚手架上、在高层建筑上更幸福、更完满的感觉了”。他打算报考大学去学建筑,组织上不同意。

可他又不满足于日常的开会、写报告。那做什么呢?

为什么不拿起笔,写一部长篇小说呢?这个想法甫一闪念,令19岁的王蒙目眩神迷。

可为什么不呢?王蒙说服自己:“我有文笔,更要紧的是我有独一无二的少年革命生活,我有对于少年或青年人的精神世界少有的敏感与向往,我充满经验、记忆,尤其是爱与赞美的激情。在我这个年龄的人当中,没有人会像我看得这样高这样相对成熟。在站得高有经验相对成熟的人当中,没有我这样的年轻人、同龄人。”

正如《青春万岁》序诗中所写的“所有的日子都来吧,让我编织你们”,王蒙开始在书中编织精彩绝伦的日子,“尤其是1949年以后的日子,像画片照片,像绿叶,像花瓣,像音符,像一张张的笑脸和闪烁的彩虹,这就是新中国第一代青年的日子!”他将人生的第一次政治抉择、第一次艺术感受、第一次爱情觉醒、第一次义愤填膺、第一次忧愁与烦恼、第一次精神风暴……全部交给文学。

王蒙确信:“这样的青春激情、革命激情、历史激情,未必能长久保持下去,只有文学能延伸我们的体验,能记下生活、记下心绪,能对抗衰老与遗忘,能焕发诗意与美感,能留下痕迹与笑容,能实现幻想与期待,能见证生命与沧桑,能提升与扩容本来是极其渺小的自我。”

《青春万岁》于1956年定稿,1957年1月11日起,《文汇报》作了整整一个月的选载首发。因历史原因,该书直到1979年才正式出版,被读者评为“(上个世纪)80年代中学生最喜爱的文学作品”。

“漫游”新疆

相比近四分之一个世纪才全书推出的《青春万岁》,王蒙的另一部70万字长篇巨制《这边风景》更难产。它于1974年起创作,1978年完成后被认为“不合时宜”而一度搁置,直至2013年才面世。对很多文学作品来说,40年的时间是残酷的,而时间却回报王蒙以温情,《这边风景》摘得2015年第九届茅盾文学奖。

2019年7月5日,人民文学出版社推出的“茅奖作家沙龙”首场分享会上,评论家胡平道出了《这边风景》的获奖原因:“这个特殊历史时期并没有多少文学作品留到今天被铭记,当茅奖评委在阅读这部写于40年前的作品时,却获得了超出预期的感受。”该书不像同时期的其他作品一样以阶级斗争为主线,而是以公社粮食盗窃案入笔,用层层剥开的悬念和西域独特风土人情,为读者展示了一幅现代西域生活的全景图。胡平认为,此书“填补了新中国70年文学史在不同时期的作品序列”。

动笔写《这边风景》时,王蒙将届不惑,是他来到新疆的第十个年头。他是“自我放逐”到新疆的。王蒙1956年发表于《人民文学》的《组织部来了个年轻人》在文坛引起争论,被上纲上线为“只要年轻人、不要领导、不要老革命”,他被错划为“右派”。政治空气日益严峻,革命的道路要往哪里去?王蒙觉得在北京待下去不妙,也无法写作。当时有三个去处,甘肃、江西和新疆,王蒙最终选择了新疆。

去新疆也有另一层原因,如王蒙所说:“我不能只有北海白塔和西单大街的灯火,我更需要的是茫茫大漠,雪峰冰河,天山昆仑山,绿洲草原,胡杨骆驼刺,烽火边关。”1963年底,火车载着29岁的王蒙一路西行,看着窗外滑过的乌鞘岭红柳河,嘉峪关玉门关,他诗兴大发:“嘉峪关前风噭狼,云天瀚海两茫茫……似曾相识天山雪,几度寻它梦巍峨……”

因为头上的那顶“帽子”,王蒙的作品暂时不能被发表。急也没用,不如先学维吾尔语。

王蒙学维吾尔语达到了走火入魔的程度,甚至说梦话也是用维吾尔语。他学老文字的,新文字的,斯拉夫字母的,阿拉木图与塔什干的,乌兹别克语的,从“毛主席语录”、鲁迅的《呐喊》到高尔基的《在人间》,他通通读维吾尔语版本的。他自信“说得比维吾尔人还要好。”他眉飞色舞地举了个例子:“有一天房东过来敲窗户,问你有收音机吗?他说收音机里念得可真好。我说那不是收音机,那是我念的。”

语言是什么?王蒙眼里的语言是生活,是文化,是人群,是活力,是生命,是性格,是历史也是现今,是幽默也是礼貌,是歌曲也是亲情……他与维吾尔族老乡们共饮一壶酒,共跳一支舞。他认为此生最快乐最成功的事情之一是赢得了维吾尔人民的友谊与信任。他非常看重的一个履历是担任过新疆伊犁巴彦岱公社二大队副大队长。

“在改变自己生存环境,经历一些过去从未经历过的事件与地域的时候,我常常沉醉于体验、欣赏、惊喜、新奇与好奇。”王蒙谓之“漫游”。新疆的16年,就是他人生的一场漫游。维吾尔语引领他享尽黄金年华,如他在《这边风景》序言中写的:“是琐细得切肤的百姓的日子,是美丽得令人痴迷的土地,是活泼的热腾腾的男女,是被雨雨风风拨动了的琴弦,还有虽九死而未悔的当年好梦。”

2013年5月,王蒙在新疆观看文化部艺术小分队演出,应邀起舞。彭世团摄

他感慨:“生活本身是不可摧毁的,而作家忠于的是生活,文学是我给生活留下的情书。”

《这边风景》之所以能够破釜沉舟诞生于“不能发表”的年代,缘于王蒙受到的一个刺激——1974年,快到40岁生日的时候,他读到安徒生一则童话,大意是在一个墓碑上写着:死者是一个大作家,但是尚未来得及写出作品;是一位大医师,但是尚未来得及给人治病;是一个大科学家,但是尚未来得及做出发明……“不能再等下去,哪怕只是写给自己看。”在爱人的鼓励下,他又拿起了笔。

作家林斤澜曾说,“我们这些人如吃鱼肴,只有头尾,却丢失了肉厚的中段。”意指20世纪50年代初斩露头角的一代作家,才露头角便了无生息,后在80年代“归来”,中间的近20年则销声匿迹,成为文学史上的失踪者。但在王蒙看来,自己曾写作了《这边风景》,拥有过“真实的、激动人心的青年和壮年”,这本书是他人生“清蒸鱼的中段”。

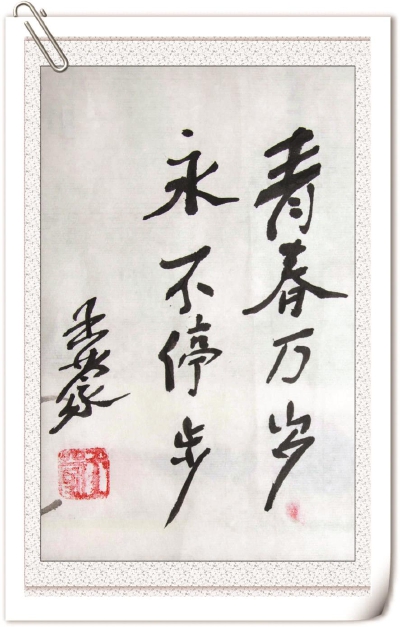

王蒙寄语:青春万岁永不停步。

>>>记者手记

“耄耋肌肉男”

王蒙年轻时身体很差,曾被形容为“老人苗子”,被预言“活不过30岁”。1957年中宣部副部长周扬第一次约谈王蒙时毫不避讳地问:“你怎么这样瘦啊?检查过X光没有?没有肺结核吧?”

王蒙听了这些话“吓死了”。后来供给制改包干制,他一个月多得了十几元钱,第一件事就是去订了半磅牛奶。这在当时成了一个笑话,“有钱买酱猪肉酱牛肉都可以理解,哪有买牛奶的呀!”

王蒙对牛奶有特别的情结,坚信“每天喝牛奶能够强身健体”。不过,所有的健身方案中,他最推崇游泳。每年夏天,他都去北戴河住一阵,天天游泳。游完泳便是写作,他人生中最主要的创作,几乎都在海边或构思起笔,或渐入佳境,或修改定稿。不在海边的日子里,他的游泳频率是一周两次。游泳让他脚步轻快、腰板硬朗、颈椎舒服,让他写作时抛开身体而专注于精神创作,让他能够“创造到老,书写到老,敲击到老,追求开拓到老”,让他以文学留给生活更多的情书。

上个世纪80年代初由《蝴蝶》《春之声》《深的湖》《心的光》《夜的眼》等组成的“集束手榴弹”,90年代初的《恋爱的季节》《失态的季节》《踌躇的季节》《狂欢的季节》“季节四部曲”,新世纪的优秀传统文化解读系列……似乎都携带了海洋或游泳池的气息。游泳和创作,就像白天与黑夜一样相互切换,相互依托,构成圆环。

2018年夏天,“耄耋肌肉男”王蒙在北戴河海边的“写真”。单三娅摄

穿泳装的王蒙非常吸睛。他的夫人单三娅分享给文汇报一张拍于去年夏天的王蒙在北戴河海边的“写真”,肱二头肌、腹肌均清晰可见。“耄耋肌肉男”,这是夫人给王蒙的新绰号,王蒙听了似很享受。

作者:江胜信

图:除署名外,均受访者供图

编辑:孙欣祺

来源:文汇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。