《古色之美》选取中国传统五正色和三间色:青红黄白黑紫绿褐,详析八大色系七十一种传统颜色(胭脂、藤黄、月白、藕荷……)的源流与现状。

每个色系分三篇论述:言色、物色、行色,从字源、国宝器物,和作者旅行途中捕捉的景色三个角度,分享古色之美。分析色彩的文化隐喻,解读古人的文化生活、审美情趣,一本读懂色彩背后的中国文化。

七十一种经典古色、两百张绝美摄影,精选纸张、四色印刷,完美呈现中国传统色彩与文化之美。

《古色之美》

青 简著

湖南人民出版社出版

青·青瓷

当先人们第一次偶然烧出了染青的瓷器,虽然不知道是因为铁元素的普遍存在,却因了这与天地浑然一体的颜色,而雀跃不已吧。早在商周时期,就有原始青瓷的隐约存在,彼时的青瓷远不如今日所见的这些悦目,青中泛着黄褐,一如那些与大地呼吸同在的古老生活,开垦过农田的双手,捧的器皿也带着泥土气息。

帝国的雄起改变了青瓷的命运,大抵是两晋之后,这些青葱瑞色从田间垄上走向了厅堂案头,但还没有脱离早期的稚气。无论是冥器谷仓,还是人间用品,造型总与飞禽走兽有关。农耕民族创造的器物,也要有一派野趣、无限生机。

自隋唐起,“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,越窑瓷的类冰类玉,让那群嗜茶的雅士们痴迷不已。早期越窑瓷仍是黄中闪青,而至晚唐五代,秘色釉已经成了长安宫殿里够得到的明月薄冰,摸得着的绿云春水,一口茶饮尽半个江南。那年我去上林湖畔,在荷花芯越窑遗址附近的湖滩上拾起过一片碎瓷,这抹静卧在我掌中的淡青有着直透掌背的凉意,却让我坚信它有过炙热如火的诞生和温煦如玉的一世。如若不是法门寺地宫的发现,它们还将同那段历史一起沉睡、埋葬,成为比死亡更难解开的谜。

“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”的柴窑似乎只是传说,但有学者考证,柴窑“出北地”,应为当时“北地郡”——即后改为耀州烧制的“耀州窑”。五代耀州窑精品,与柴窑瓷描述多少有些吻合。然而至宋代后,耀州窑瓷的青绿更为凝重深沉,再娇嫩青绿的色彩,在北方风霜磨砺下,也不免沉静起来。北宋耀州窑尤为擅长刻花和印花,刀法犀利流畅,刚劲有力,刀刀犀利见泥,刻画的不只是瓷器,更是北方人豪爽直率的性格。

柴窑远在雨过天青云破处,缥缈千年也没能落到实地,倒是汝窑的青灰,与烟雨初霁的天色或有些许相似,却因为那几分灰,生生又被拉到了凡间。可能两宋的皇帝都不大好当,心里终究要多几分忍耐与克制,浪漫的青里也要加上理性的灰,才敢放上案头。其实北宋官釉最初是垂青定窑白瓷的,然而南渡之后,却因“定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝州造青瓷器”。早先说“定窑有芒”指的是芒口,故有镶金银口弥补之,然而芒口为覆烧所致,一般用在为了提高产量的中低档产品,不可能以高代价弥补低成本。所以也有人认为“芒”或可理解为光芒,徽宗这么个有品味的皇帝,比起醒目夺人的白瓷,低调温润的青瓷显然更应该为他所爱才对。再者南宋皇帝信道教,道教尚青,也难怪此时的青瓷盛烧,如谷雨时分的一场甘霖,几乎把整个南方都染上薄薄的一层淡青,而这雨水汇成的溪流,出官家,入山林,最终奔向瓯江上游一个叫作龙泉的地方。

▲龙泉窑青釉凤耳瓶(南宋)

“瓯”即盂、小盆,指陶器也。流过处州大地的瓯江水,大约融着善于制陶的古老瓯人血脉,才浇灌出龙泉窑的一枝独秀。暮春枝头结出第一个梅子,青嫩碧小,想来是酸的,却酸得懵懂而恰好。其实龙泉窑的梅子青比起青梅来还是偏蓝了,青蓝之间,却是丰盈未满,一切都刚刚开始。最美不是喜悦,而是喜悦将至未至。至于粉青,色似湖水,柔和明净,总让人想起云和湖那一低眉的秋波,浩荡的温柔,能包容游子们的所有疲惫。可是当我不远千里来到大窑村,这里的龙泉溪水是如此谦卑,在高山的俯视之下,时隐时现于树林下、石缝间,甚至是野花蔓草中。龙泉窑就是以这样的姿态,不疾不徐汇聚力量,不急不躁沉淀岁月,终于在南宋绽露出青嫩而不怯的头角。

见识过汝瓷的青中带灰、龙泉窑的青蓝之间,景德镇湖田窑的影青又别有一番风味,“洁白不疵,故鬻于他所,皆有‘饶玉’之称”,融合了白瓷纯洁胎质和青瓷温润釉质,又是一种青中有白的清新之美。

青瓷在明代似乎逐渐淡出了人们视野,尤其当景德镇彩瓷粉墨登场后,青瓷更是悄然退居幕后。哪怕在清代康雍乾时期,曾经重整旗鼓烧制出豆青釉、东青釉、粉青釉,但依然无法挽留它的余晖。也许并不是无奈退场,而是走完这段历史的圆满谢幕。

“塞拉同*”的华美外衣,终究会落满历史的尘埃。“自古陶重青品,晋曰缥瓷,唐曰千峰翠色,柴周曰雨过天青,吴越曰秘色,其后宋器虽具诸色,而汝瓷在宋烧者淡青色,官窑、哥窑以粉青为上,东窑、龙泉窑其色皆青,至明而秘色始绝……”《爱日斋丛抄》中的这段话似乎为之盖棺论定。一双普通的手捧出一件青瓷,而得以触及天地最初的生意,我愿意用更长时间慢慢去懂的,是这最单纯也最执着的颜色。

红·宝石

古人爱玉,有“君子无故,玉不去身”之说,但这里的玉,除了我们如今理解的白玉,更多为“美丽石头”,也算是彼时代的“宝石”。而在各种宝石颜色中,古人最喜爱的还是红色。玛瑙与红宝石,便是曾经惊艳过无数时光的红色宝石。

玛瑙古称“赤玉”或“赤琼”,西周时期的玛瑙,属于皇亲贵族才可佩戴的挂饰,外表鲜红通透。最早见于北方夏家店和殷墟遗址,东周时被战国红玛瑙取代。考古学已经证明西周玛瑙珠来自南亚或西亚,古人亦有记载,曹丕《玛瑙勒赋》序云玛瑙西来:“玛瑙,玉属也,出自西域,文理交错,有似马脑,故其方人因以名之。”

中山国王璺墓出土文物中,有两串玛瑙项链,玛瑙珠红黄条纹相间,光彩夺目,熠熠生辉,这就是传说中极其珍贵的红缟玛瑙。其实自西周至春秋战国晚期的中国北方的高等级墓葬中红缟玛瑙均偶有发现,以珠串和环配为主。秦汉以后红缟玛瑙突然间销声匿迹了,伴随这种现象的应该是某个红缟玛瑙矿的绝矿。

▲红玛瑙串(西周)

由玛瑙主宰的红色宝石江山,直到明代才被红宝石打破,其实早在《后汉书·西南夷传》中就有记载,当时人们将红宝石称为“光珠”,认为其具有能够带来光明的力量。但是大量红宝石从缅甸、南洋等地涌入中原,还是在开启了大航海时代的明代。明清时期,首饰尚华丽繁复,红宝石开始被上位者用在宫廷首饰中,而民间富贵人家,也开始掀起一股佩戴红宝石饰品的狂热。著名的明定陵,就被发掘出大量的红宝石饰品。清朝爵位官衔也是以顶戴的宝石种类区分,亲王与一品官顶戴就是红宝石。

须知在那个年代,红宝石是一种统称,泛指红色宝石,包括如今的红宝石、红色尖晶石、红色碧玺、红色石榴石等。即使到了近代,红宝石与红色尖晶石也不分家,因为它们本来就是共生,再加上颜色光泽都非常相似,难以分辨。所以不必苛求古代的“红宝石”到底属于哪一种成分,它们至少都是珍贵的宝石,都是先人们对红色的极致追求。哪怕老宝石有杂质、绺裂,不那么完美的它们依旧有着无可取代的气质,毕竟它们也曾远渡重洋,出入宫廷,见惯了繁华与沧桑。风尘与瑕疵并不能掩盖住,那种长于亘古的血脉之红。

黄·金饰

大约很少有人不爱黄金吧,它质坚而柔韧,穿越时空,历久弥新。除了产量稀少,它简直是造物者赐予的一种完美。即使向来喜玉的中华民族,也曾臣服于它熠熠生辉的裙下。如果玉属于雅,那么黄金应算作俗。但为何所有的赞美与最好的代名词,都不吝给了它?这种带有光泽的金黄色,蛊惑了多少颗向美而生的心。

虽然也会被用于制作器具、货币等,这种珍贵金属最多的用途还是制作饰品。早在夏代墓葬,就出土过金耳环,由此拉开了黄金作为首饰,装点着黄皮肤黑头发的历史,如漫漫长河中闪烁的波光,璀璨而不容忽视。

早期金饰,以黄金薄片和耳饰为主,殷墟出土的商代金箔,据研究厚度仅为0.001 ~ 0.0001 厘米,可见当时的锤揲打制技术之高明。且商代出土的黄金纯度高达90%,应是从河中淘来的“沙金”经过冶炼而成。西周晚期,已可见简单抽象的铸造金饰。《周礼》中提到的“金路”,即周王用的车,末端都是用黄金装饰的。春秋时期,大量出现用黄金薄片制作的包金装饰,并可见于带饰、带钩、剑饰等。以秦、楚两地出土金器最丰富。汉王充《论衡》记载“雍州出玉,荆扬生金”。当时楚国还铸造了一批金板,上有“郢爰”等字样,是目前中国发现最早的黄金货币。

▲金步摇冠(西晋)

东汉大量铸造金饼为货币,首饰却较为单一,以带钩为主。到了东汉,金饰品种已经有了金坠、金钿、金扣、金球、金胜、金步摇、金珰等。魏晋南北朝时期,随佛教兴盛,金饰极为发达,《魏书》有记:“汉中旧有金户千余家,常于汉水沙淘金。”金饰在三国两晋时期走了两个极端,民间大多朴素简雅,黄金似乎从王谢堂前,飞入了寻常百姓家;而皇家贵族金饰却竞斗奇巧,盛行焊珠、镶嵌、掐丝等工艺。汉魏六朝时期不少金饰受少数民族影响,如曾在《女史箴图》《簪花仕女图》中有过描摹的金步摇,就是从西域大月氏人的步摇冠演变而来,那随着足音颤动的金饰片,似乎还带有来自阿富汗黄金之丘的微风。

富足与安定,似乎格外需要金色的粉饰。隋唐至五代,金器更是大放异彩,无论是李静训墓葬中,何家村窖藏里,还是法门寺地宫下,金色的光芒在这些精美饰品和器物上闪烁的时间,远远长于那个繁华盛世。李静训墓曾出土一件金冠饰,有学者以为是从鲜卑族冠饰演变而来,也有学者将其命名为“金闹蛾扑花”。金丝钩编出蛾子身体,上面嵌数颗珍珠,极为精巧。李静训这个早夭的鲜卑贵族女童,也曾在元夕夜“闹蛾斜插,轻衫乍试”,把一个即将繁盛的伟大时代气息,留在她的心爱之物上,却不知那些嬉戏过的时光,甚至自己的名字,也是因为这些小儿女的饰品,才被后人知晓。宋元时期的金饰,已从贵族皇家的专利走向民间,虽然宫廷屡次诏令禁止后宫使用黄金服饰,且“臣庶之家,咸宜体悉”,但民间金饰的风行却从未停歇过,黄金打制工艺与金饰式样都有了长足发展。宋代民间嫁娶聘礼有所谓“三金”,即金钏、金镯和金帔坠,多有听说的“凤冠霞帔”,金帔坠就是挂在霞帔底部,为了霞帔在穿着时能平展的坠子。有黄金相衬的婚礼,想必是热闹美好的,哪怕有无奈与不如意,也要隐没在这一日的光芒之下。

历史翻页,金饰也终于从早期的简约抽象,走向华丽繁复的另一个极端,明清时期,首饰制作已经不受官方约束,普遍崇尚宝石、珠玉,以锤揲、累丝工艺为主,甚至有时黄金反而成了珠宝的陪衬。闪闪碎金,在市井富庶里,成了不可或缺的点缀。如平凡生活中,娓娓道来的细琐趣事,听时不觉得什么,一旦缺少,日子便显乏味了。

人们从来看重黄金本身,而非以金呈现的物,似乎只要金色不朽,承载着金色的形态是否流传久远并不重要。历代金器,常有通过销熔反复重铸以适应时代的现象。而那些幸存下来的,在岁月赋予它的无尽斑斓之下,掩饰不住的,是先人们梦寐以求的永恒之色和奢华之心。

白·和田白玉

玉,石之美者。一个爱玉的民族,几千年来痴迷于一种来自昆仑山脉的石头,只因它有白、润、细、韧、俏的美质,而白又是其区别于其他玉种的主要特征。《礼记·月令》曾记载:“(孟秋之月)衣白衣,服白玉。”《楚辞·九歌·湘夫人》也有诗云:“白玉兮为镇,疏石兰兮为芳。”和田白玉,竟毫无例外地让见之者为之折腰。

和田玉在红山文化、齐家文化当中均已出现,但是出土数量少之又少,到商代晚期才开始较多使用。战国时期的玉多为精美的和田白玉,代表皇家权威,一般平民私自用玉者轻者处死、重者连坐诛杀九族。其时出现跳刀、游丝等雕刻手法,造型威猛、严谨、大气、庄重,是中国玉雕史上最为浓重的一笔。三国两晋南北朝时,时局动乱,玉器没有创新,反而因为迷信吃古玉可以长生不老,导致很多古玉被吃。那时期皇帝寿命大多不长,不知是否与食玉之风有关。唐代推崇金银器,而少有玉器,但上海博物馆藏的唐代飞天,体态雍容优美,色泽洁白无瑕,证明白玉依然有欣赏者。到了宋代,宋徽宗喜爱玉器,间接地促进了玉器发展。宋代的民间玉雕行业初具规模,玉器开始走向平民。元代的玉器纹饰延续了宋、辽、金时期的传统题材,出现了大量的花鸟纹、花卉纹、玉山子等,这些造型也变得更加贴近生活。

▲白玉飞天(唐)

明代玉器多用和田青白玉,造型粗犷,以日常为题材,胎体较厚,镂雕用法广泛,故有“粗大明”之说。其中最著名的就是昆派陆子冈的雕刻。清代继承宋元明的雕刻风格的同时,宫廷用玉直接受清内廷院画艺术的支配和影响,其做工严谨,一丝不苟。有的雕琢细致,精美似画,有的在抛光上不惜工本以显示其温润晶莹之玉质美。

“和田玉”的名称并非古已有之,秦代称“昆仑玉”,是以其产在昆仑山而命名,以后又称为“于阗玉”,是因其产在当时的于阗国。直到清代光绪九年(1883),置和田直隶州后,才开始使用“和田玉”这一名称。王逸《玉论》中载玉之色为:“赤如鸡冠,黄如蒸栗,白如截肪,黑如纯漆,谓之玉符。而青玉独无说焉。今青白者常有,黑者时有,而赤黄者绝无。”这是说,玉有白、青、黄、赤、墨五色。而在其中,人们最为推崇的似乎还是和田白玉。今如此,古也如此。

早期白玉,因为受到土壤和水质中铁、锰等的氧化物的缓慢侵入,其部分或整体的颜色会发生变化,产生沁色,因此我们如今看到的古玉,大多并非它原来的颜色。但毫无疑问,历代玉器选料都以白色玉料为主。在汉代、宋代至清代几个玉的繁荣时期,优质白玉往往被精雕细刻为“重器”。和田玉的白除传统颜色上的定义,还糅合了润度、脂度、细腻度等,是一种立体的白。从暖白、雪花白、梨花白、荔枝白、象牙白、鸡骨白、羊脂白等如此多的形容词便可见一斑。

羊脂白被公认为品质最好的玉色,它不是单纯的白,而是带着油脂光泽的纯白,在烛光之下的光晕柔和而微微泛黄,如同凝脂一般,把玩时有种跟肌肤融为一体的感觉。白玉之美,美在纯净、淡雅,它的地位也与古人的色彩观脱不了干系。在中国,白色已然形成了自身独特且隽永的文化意蕴。一枚恰如其分的白玉,不张扬,不耀眼,用一种“精光内蕴”的美,在中国人心头烙下千年印记。

黑·水墨

如果说在新石器时代,尝试用天然矿物质的石炭或炭化植物去写绘,只是先人们一种不自觉的游戏,那么有了毛笔与墨,则似乎给中国文人打开一个新世界。一点墨,溶于水,属于东方的气韵盛开于饱满的笔尖上,一个时代的精神在宣纸上漫开。

唐王维《山水诀》云:“画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”中唐张彦远在《历代名画记》中提出了“运墨而五色具”,不管“水墨”的概念是否产生于其时,但以水墨为主或在水墨的基础上施加一些辅助性色彩的水墨画,应在唐代或更早的时期就已经出现。漫长而又波澜壮阔的唐代,于文学、书法、绘画等艺术创作,都表现出了巨大的包容性和开拓性。安史之乱以后,昌盛帝国不复存在,人心逐步内敛,南宗禅适逢其时地改革了禅宗的要义,提出以“修心”“内省”为本。以禅宗洒脱空灵而超凡的精神态度为背景,产生了以水墨为主要语素表现的“禅画”。所谓“禅画”,其实就是文人士大夫将儒、道、释等多种思想互相糅合,投射到现实山水中后,凝练而产生的绘画。

北宋时期,佛教已基本完成儒家化的转变,“内圣外王”“文质彬彬”的儒家精神,让文人们逐渐摒弃了唐代的瑰丽多彩,追求一种淡雅的、近于“质”的“内圣”过程。画家文同在他的《东山亭》一诗中写道:“晚云几处水墨画,秋树数番红绿缬。”此处的“水墨画”指用“水墨”渲淡而成的“晚云”。无独有偶,范成大《虎牙滩》诗亦有句:“倾崖溜雨色,惨淡水墨画。”这里诗人用“水墨”形容崖石的色泽与肌理。由此可知,以笔法为主导,充分发挥墨法功能的画法,在文同、范成大等人生活的时代,已经以其独特的视觉效果,融入了当时的审美文化。《宣和画谱》在谈论墨戏时说到,水墨与曾经流行的“丹青朱黄铅”这种“随类赋彩”的绘画形式,有本质的区别,它“不专于形似,而独得于象外”,而这种气吞云梦、咫尺万里的笔底胸臆,只有以天下为己任的儒家士大夫才能掌握。

元代以来民族间的矛盾、南北文化的对立、文士和贵族阶级间的敌视层层重压,世事仿佛从未如此艰难过。讲究黑白之韵的文人水墨画因此脱颖而出,以禅的清冷去看那个纷扰乱世。摈弃色彩,钟情于黑、白、灰。直到明代董其昌以禅喻画,提出“南北宗”之说,崇南贬北,从而使清雅的水墨画彻底代替了唐宋以前秾艳、厚重的青绿山水,正式为宫廷所接纳,并持续至清代。而“色薄气厚”的文人水墨写意画的概念也渗透到每个民众的心里。

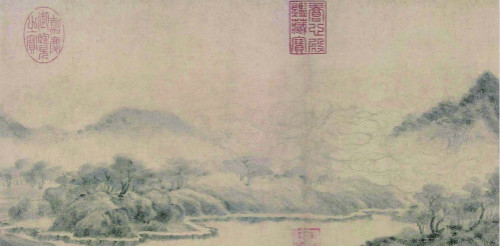

▲米友仁《云山戏墨图》(局部)(北宋)

水墨画的特点,是绘画所用的主色均由“黑”即“墨”来承担,早在唐代已有“墨色如兼五彩”之说。宋人们更是将墨色超出五色之黑,试图建立一个独特而完整的色彩体系。郭熙在《林泉高致》中细述有“淡墨、浓墨、焦墨、宿墨、退墨、厨中埃墨、青黛杂墨水”等。清代方薰《山静居画论》中说道:“墨法浓淡,精神变化飞动而已。一图之间,青黄紫翠,霭然气韵,昔人云墨有五色者也。”又云:“昔人谓二米法,用浓墨、淡墨、焦墨,尽得之矣。仆曰:直须一气落墨,一气放笔。浓处淡处,随笔所之;湿处干处,随势取象。为云为烟,在有无之间,乃臻其妙。”或许从米友仁的水墨画中,可以想见,那潇洒恣意、凝练传神的墨色,已经超脱于视觉色彩,极尽一场生命的华姿,是精神世界里造物的神来之笔。

提起笔,写就的是东方哲学,纵然天地尽是黑白,依旧能从笔墨云烟中,读出一个最绚烂的精神世界。

紫·紫砂

在宜兴丁蜀镇黄龙山一带的岩石之中,有一种特殊矿泥,色泽红而不嫣,紫而不姹,黄而不娇,墨而不黑。经过加工处理后,就可以直接制坯,熔烧出的成品似瓷非陶,颜色绚丽,此即紫砂。紫砂其实是一种双重气孔结构的多孔性材质,制成壶沏茶,原汁原味,香聚浓郁,是《长物志》中“既不夺香,又无熟汤气”的上品茶器。

紫砂是陶的一个特殊种类,由于缺乏充足证据,其起源一直颇受争议。镇江博物馆近年来在一座南宋古井里发现了两件紫砂壶。壶身、壶嘴、壶底用泥片捏成,壶颈部留有刀削痕,壶身留有很明显的手捏痕,并且上半截还施了釉,据考证是宋代酒壶。根据目前的文献资料和考古发现,用于冲泡散茶的紫砂壶从明代开始使用。明代由于朝廷下诏罢造团茶,同时散茶的冲泡得到倡导和普及,在当时著名的产茶和饮茶地宜兴,满足人们冲泡散茶的紫砂壶便应运而生。明周高起在《阳羡茗壶系·创始篇》中说:“金沙寺僧,久而逸其名矣,闻之陶家云:僧闲静有致,习兴陶缸翁者处,传其细土,加以澄练,捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵傅口柄盖的,附陶穴烧成,人遂传用。”

▲乾隆御制诗文紫砂壶(清)

紫砂壶作为紫砂最常见的器型,蕴含一种情怀,其灵魂可以说是文人趣味。相传宋代苏轼住在宜兴时,就喜爱一种提梁式紫砂壶。如今“东坡壶”应是后世匠人所创,因为人们太爱苏东坡,也深爱着紫砂,所以一说到“提梁壶”总必称苏东坡。至明代,出现了“供春壶”。供春原是文人吴颐山的书童,多年侍读,受到文人习气的濡染,仿照金沙寺旁大银杏树的树瘿的形状做出了供春壶。晚明时大彬在泥料中掺入砂,开创了调砂法制壶,古人赞其“砂粗质古肌理匀”,别具情趣。并改前代尚大壶之风为尚精致小壶,“千奇百状信手出”,一变风范。这与时大彬游历娄东时,多与陈眉多、王世贞等文人名士交流有很大关系。清代名手杨彭年,索性与文人陈曼生合作:由陈设计式样,杨来捏制,再由陈于壶身刻制书画,最终入窑烧制成壶。难怪后世将杨彭年所制壶称为“曼生壶”。

紫砂泥料似幻如真,自明至今,泥色种种变异,别出心裁,最常见为紫泥、绿泥和红泥三种,取其本土,陶冶变化,砂烧成后的呈色不仅与原料有关,还与窑火的温度有关。紫、朱、黄三色为紫砂器的本色,其中最常见的还是紫红色。这种紫不张扬,不艳俗,有着与大地深处相连的气息,犹如繁华过后的沉寂。旧时天气旧时衣,旧日的落霞,在案头凝成一壶烟云。

绿·翡翠

“翡翠”两个字,从齿间蹦出,似乎天然就是清脆可口,美好得仿佛绿叶挂起的晨露。它原是一种水禽的名字,赤色羽毛的雄鸟称“翡”,绿色羽毛的雌鸟为“翠”。东汉《说文解字》谓:“翡,赤羽雀也;翠,青羽雀也。”后来人们把有同样颜色的美玉也称为“翡翠”。翡翠虽有红、黄、白、黑、灰、蓝和紫之色,但数百年来人们追求的,还是那青翠欲滴的东方之绿。

翡翠之名由来已久,但何时有了翡翠,至今仍然有待考证。北宋欧阳修《归田录》卷二载:“余家有一玉罂,形制甚古而精巧,始得之,梅圣俞以为碧玉。在颍州时,尝以示僚属。坐有兵马钤辖邓保吉者,真宗朝老内臣也,识之,曰:‘此宝器也,谓之翡翠。’云禁中宝物皆藏宜圣库,库中有翡翠盏一只,所以识也。”由此可见,翡翠指绿色玉石由来已久,且至迟在北宋时,已被视为珍宝。或许古之“翡翠”与今之“翡翠”系同名异质,毕竟我国至今不见具规模的矿床,翡翠矿石都是由缅甸转入云南。所以,又有一说:在翡翠由缅入云南时,为了区分和田翠玉,而称呼其“非翠”,之后再经过时光沉淀,演化成了“翡翠”。寸开泰撰写的《腾越乡土志》记载:“腾为萃数,玉工满千,制为器皿,发售滇垣各行省。”出产翡翠的缅甸勐拱、密支那一带,距我国云南边境只有一百多公里。在明朝万历年间,此地曾属永昌府( 今云南省保山市) 管辖。从明末始,翡翠由云南腾冲、瑞丽等边城进口,已有四五百年的历史。

▲翡翠雕件(清)

清朝统治者是来自林海雪原的满族,其信仰的萨满文化对柳图腾有着无比的崇拜之情,这份崇拜也体现在满族对绿色的渴望和对生命的追求。翡翠鲜艳欲滴的绿,犹如繁盛的柳叶,正与他们的绿色之好不谋而合。纪晓岚在《阅微草堂笔记》中撰,在其幼时,时人“不以玉视之”,于是有“不过如蓝田乾黄,强名以玉耳”。可见在清代早期,翡翠并非十分名贵之物。不过到了他成年后,“今则以为珍玩,价远出真玉上矣”。不知道纪大人是不是曾为没有多屯点翡翠而扼腕?

翡翠在清朝“人气”之所以能迅速增长,得益于其中一位“骨灰级”粉丝——慈禧太后的推崇。慈禧太后对翡翠有着几近疯狂的热爱,在她居住的长春宫里,随处可见各色翡翠用品,从碗到筷,从摆件到首饰……君子佩玉,自古都是软玉。软玉的温润,似乎能中和男性的刚硬锋芒。但这个曾经掌握无上权力的女人,却反其道行之。或许,她试图从翡翠这种硬玉新贵中,汲取一些强势坚韧的力量。

翡翠的真正定义,是以硬玉矿物为主的辉石类矿物组成的纤维状集合体。然而无论科学解释如何,它从来都是珍贵美好的代名词。同为石头,只因那“水边飞去青难辨,竹里归来色一般”的翠绿,便从此天上人间。

褐·榉木家具

一棵树倒下,人们依然能触及附于其褐色木质上的生命质感与温度。或为小器,或成大材,家具是其中最与人息息相关者。在中国人的心目中,大概一堂红木家具才是无须言说的富贵逼人,于是在无数坚硬名贵的林立间,总会有一些被淡忘的影子。榉木,却不应被忽视。我国南方这种木材又称“椐木”或“椇木”,北方不知此名,而称为南榆。江南一带盛行“前榉后朴”,“榉”与“举”谐音,在庭院前种榉树,就包含了家人中举,将为栋梁之材的美好期许。

明清家具从材质上可分为两种:一为黄花梨家具,这种天然硬木的材质、纹理及在一定气候下散发出的幽香,令人趋之若鹜,可谓家具中的“官窑”,当然存世也少;二是家具中的“民窑”,即以所谓“苏州东山工”为代表的明清榉木家具。

传统概念中,榉木并不被认为是通常说的红木,王世襄先生也认为榉木“比一般木材坚实但不能算是硬木”。但他同时也强调:“榉木在江南民间被视为‘硬木’,所制的家具非常考究,它不仅是中国古代优质硬木家具之先导,而且一直连续不断地生产到二十世纪的五六十年代,是生产时间最长久的民间实用硬木家具。”可见榉木并非因为清初黄花梨告缺无奈选之的替代品,事实上,在使用黄花梨前,即有工匠以榉木大规模打制家具。据考证,早在宋元时期,榉木便被用来制作家具,在黄花梨基本告罄后榉木家具仍生生不息地延续了下来。

▲榉木圆角柜(清早期)

姑苏繁华地,旧时榉木家具所展现出的个性与风华,令“好之者”“追捧者”络绎不绝。公认的明式家具发祥地苏州,有“苏作”之说。明张瀚《松窗梦语·百工记》有云:“江南之侈,尤莫过于三吴……吴制器而美,以为非是弗珍也……四方贵吴器,而吴益工于器。”民间工匠对榉木的纹饰、材性之稔熟程度,当然在少见的黄花梨等硬木之上。最难得的是当时文人几乎都直接参与了书房中家具的设计,他们的设计更注重“文气”,能把木材最珍贵的性格,入皮入骨地赋予到一件日常所用之器具上。唐寅在《琴棋书画人物屏》中,描画了“屏风、斑竹椅、香几、榻”等三十余种各式明式家具,将画家在家具的巧妙设计、构造方面的才华表现得淋漓尽致。

家具看似民生实用之器,但亦可承载一个民族的审美意识。明中期以降,文人们在世俗中追求脱俗,在生活造物方面尚简、尚清、尚淡、尚精。而榉木取自江南本土,虽不似硬木名贵奢华,却材质坚致、色纹兼美。其纵剖面纹理包括常见的如重峦叠嶂的“宝塔纹”,甚至呈现出鸟羽般的花纹。配以不同深浅的褐色,悠远却不失温情,有着与当时文人审美契合的简约空灵。榉木制作的家具,尽显木质本色,既有甘心囿于生活的安稳感,又能寄情山水自然。即使不能从一颗砂中看到整个山川,想必先人们欣赏睡榻上的木纹时,就是入世与出世间,最惬意的卧游了吧。

——摘自《古色之美》,湖南人民出版社出版

作者:青简

编辑:蒋楚婷

责任编辑:张裕