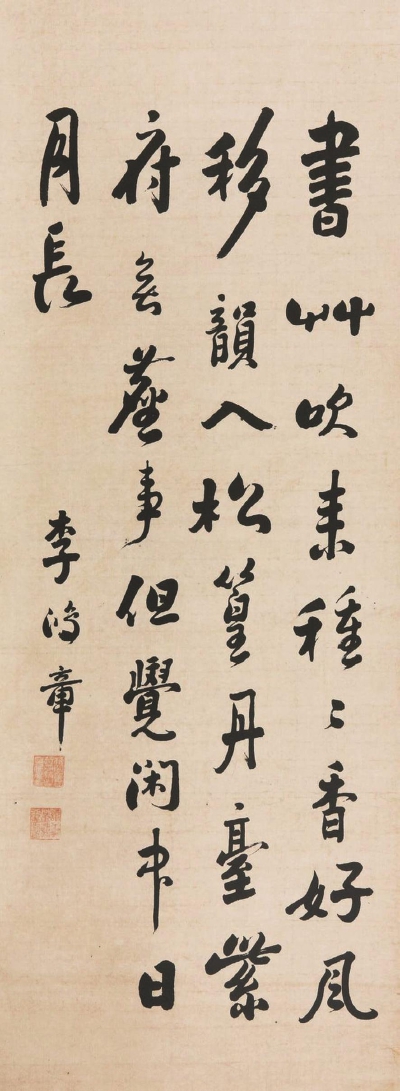

▲李鸿章书法

中国艺术史家高居翰在 《气势撼人——17世纪中国绘画中的自然与风格》中,不满意董其昌(1555-1636)的画作“背离了对感知世界的真实关注”。拿石涛的话讲,董其昌的画太过于“师古”。不过董其昌的绘画、画论以及书法,不仅对当时与后世有极大的影响,而且对日本也极具影响力。本文,不是说董其昌的艺术成就,而是借此谈论近代日本文学或政治里的中国元素。

日本作家炫耀熟悉汉典

夏目漱石(1867-1916)的《路边草》(又译《道草》)第十六节末尾时写道:

健三抱着董其昌的折帖,站在一旁看岛田。

夏目漱石在日本近代文学史上享有很高的地位,被称为“国民大作家”。经鲁迅的译介,在中国人心里,夏目漱石是近代传入中国最早最有名的日本作家。《路边草》这部带有自传性的作品,文字优美、故事忧伤,传承和发扬了日本文学里的重要美学趣向:空寂与哀伤。谁能料想,像夏目漱石这样一个生活在脱胎换骨的日本明治时期、一个英国留学归来后又在大学讲授英国文学的作家,其作品里,竟有如此浓厚的中国元素。

健三(有着作家本人经历的小说主人公)抱着的“董其昌的折帖”这一具象,显现出明治时期的日本作家对中国文化的熟悉几近中国作家。同时也可以看出即便在“脱亚入欧”的明治时期,中国古代的文化和器物,依然是日本人的所爱。在夏目早期的长篇小说《虞美人草》中,中国元素更多,几乎可以说没有中国元素,《虞美人草》就不成立:

小野看到信封上收件人之处以子昂笔法写的“小野清三先生”;

六尺宽的白纸门零散贴着秦汉瓦当拓纹;

你的意思是人必须成为废物吧,郭隗请始吗?

《虞美人草》是夏目所有作品中极难读的一部小说。小说里大量的拟古和歌、俳句(甚至是长俳)之外,就是如上所引的汉典、汉物。在这部小说里,作家对汉典、汉物的熟知和运用,无不充溢着倾慕之意,而且尽量往高古方面靠。像“郭隗请始”这样的典故,不要说日本人,恐怕连许多中国人也不知道。类似“郭隗请始”的有“毛遂自荐”。但在夏目看来,“毛遂自荐”迟于“郭隗请始”。前者出自汉的《史记》,后者出自先秦的《战国策》。作家炫耀的就是自己对汉典的熟悉。正如日本现代著名历史学家坂本太郎指出的那样:“精神文化方面,汉字、汉籍、以及儒教和佛教的传入决定了后来日本文化的性质。”而在文学方面,恐怕是世界上第一部长篇小说《源氏物语》了。《源》成书于11世纪初,该巨著深受唐文化影响。日本学人丸山清子考证,《源》引中国典籍185处,涉及著作20余种,而且极喜白居易,引白诗106处(《源氏物语与白氏文集》中译本,1985年)。1936年,周作人撰文介绍《源》时说,《源》是一部唐朝的《红楼梦》。周说唐有那么丰富的文化,本当由中国人来写出一部唐的长篇小说,可惜“这光荣让日本人藤原女士抢了过去”。

日本皇室必学儒家经典

夏目漱石的第一部小说《我是猫》发表于1905年。1905年,是日本经过30余年的明治维新后高歌猛进的年代。日本在东北亚连续打赢了两场重要战争,一场是中日,一场是日俄。这两场战争,一是确立了日本在亚洲的大国和强国地位,一是瓜分了中国的台湾和兼并了朝鲜。但就在日本这种现代化即西化的进程取得重大成功之时,日本的皇室贵胄和知识分子及民间,并没有丢弃中国文化。

睦仕七岁(1859)上学,学的第一课是《孝经》,第一位老师是书法家。两者皆来自中国文化。直到14岁时,皇太子才有了朋友们送的一些有关打仗和神鬼的绘本。这些只是皇太子“被迫阅读儒家典籍时聊以解闷”(《明治天皇:1952-1912》)的玩具吧。读儒教的书,是皇室的传统也是必备。到了明治四十年(1908)的皇室开年仪式上,皇室为天皇举办了三场讲座,一场是关于《汉谟拉比法典》,一场是讲授朱熹的《中庸集注》,一场是讲解《古事记》(日本的国学之一)。中国经明代王阳明以降,朱子学说大不如之前那般显贵;19世纪中后期,由于洋务运动中的“西学为用中学为体”到1901年的废科举,朱子学说几乎一落千丈。而此时已经废了唐仪唐装的日本,又是亚洲霸主的日本天皇,竟然还在如故学习朱子!三场讲座的顺序也极富象征意义,西方的、中土的、本国的,自家国学还排在中国的儒家经典后。

▲《仿范宽谿山行旅图》

现在说回夏目漱石的“董其昌的折帖”。中土与东土蒙元时期失联,直到明的中期,中日两国才又开始有了较为密切的交往。这时,南宋后期和明代的文化、器物又得以传入日本。如宋朝形成的茶道此时传入日本,并形成后来的日本茶道;又如董其昌等的字画进入到日本,成为日本文化界的“新宠”。自觉不断地向外来的、先进的文化学习,是圣德太子(574-622)始的“光荣传统”。明之前,主要学汉、唐、宋,进入近世主要学西方,但没有放弃继续学习中国文化,继续从中国文化里汲取自身所需要的营养,对于日本文化来说,中国文化并非累赘。进一步说,原来形成的一些文化传统,依然有它的合理性、价值和力量。《路边草》里的主人公健三持有董其昌的折帖,成为有文化有教养的象征。不仅如此,在日本签了城下之盟(《马关条约》)的李鸿章的书法,也成了当时的“抢手货”:

“你喜欢李鸿章的书法吗?”他(岛田)突然问道。

健三没有说喜欢,也没有说不喜欢。

“如果喜欢的话,如果那种东西能折成钱的话,可是相当的值钱呢!”

抛开这话有可能对李鸿章的嘲讽(事实上,李鸿章谈判对手伊藤博文认为,李是清帝国中唯一有能耐可与世界列强一争长短的政治家),但日本人喜欢中国的书法和绘画,却折射出中国文化对日本文化深远与宽阔的影响。联想到新近台北故宫外借日本公展颜真卿《祭侄文稿》一事,足见日本对中国文化的喜欢一如初衷。喜爱他国文化,或者喜爱先进文化,并非数典忘祖。相反,是一件益国益民的事。中国改革开放40年所取得的各种巨大成就和变化,不就是这样走过来的吗?

“你有董其昌的折帖吗?”100多年前,夏目漱石的《路边草》里如是说。“你喜欢西洋东洋的器物吗?”100多年后,中国人是否也都作如是想?

作者:刘火

编辑:王秋童

责任编辑:金久超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。