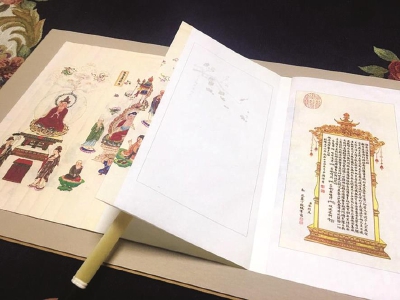

▲龙鳞装:

龙鳞装是古代书籍从卷轴向册页过渡阶段出现的一种装帧形式。龙鳞装又称鱼鳞装,也有人把它叫旋风装。它的出现,不仅可大大缩短书卷长度,更增添了阅读的意趣。由于制作工艺极其考究且繁琐等原因,它的制作技术已经失传,实物也仅剩故宫博物院收藏的《刊谬补缺切韵》一件,幸好手制书传承人张晓栋将其工艺恢复。

张晓栋以一叶小舟,隔着历史的长河,像个取经人一样,把龙鳞装从远处摆渡回来。

当我来到北京,接触到了吕敬人老师,他就跟我说,做书不可能给你带来太多的物质财富,但它能够让你快乐,能够游刃有余地在里面找到你想要的东西,我觉得这不错,这正是我为之努力和向往的东西。所以我从那个时候开始,在心里埋下了一颗做书的种子。

——张晓栋

“我选择进入这个行业的时候,整个出版业最黄金的时间已经过了,电子书开始兴起,能翻阅的纸制书在衰落。那时候我觉得未来的书可能是两种形态,向两极分化发展:一种是电子书,这种书让我们在碎片化的时间、空间里去做碎片化的阅读;还有一种书,就是发挥出我们可能忽略掉的书的功能功用——它的物理空间的形态,包括它的装置属性,以及它可以触摸的情感传递的这种眼耳鼻舌身意的感觉感知力的属性,还有就是收藏的属性,基于这些属性制作的手制书,我觉得也是一个方向。当时喜欢电子阅读的人很多,因为它是新兴起的,也是时代发展所需;相对来说做手制书的人可能不会太多,因为它是人们不熟知的,而且制书人既需要具备很综合的知识体系,还要有很强的动手能力和高效的执行能力。所以我想,我要做的话就要选一个竞争力很小的,最好是没有人跟我去做的,那我做出来我就是No.1,有自己发挥的余地和专长,所以当时选择了手制书的方向。”

“龙鳞装是一个长长的底卷,页子鳞栉相错地粘贴在底卷上,是可以有规律地打开来、有规律地收起来的一个手卷的形态。当时龙鳞装的出现并不是凭空而来,它有自己的历史背景。在龙鳞装出现之前,臣子们上朝手上拿的是手卷,但手卷如果内容很长,阅读检索起来是不方便的。如果把手卷变成上面的页子鳞栉相错地粘贴在手卷或者底子上,就大大缩短了手卷的长度,同时你去翻阅检索里边的内容也会更方便。但是它有一个致命的弱点,就是制作难度的加大。当时做龙鳞装的人被称作‘宫匠’,就是专门给皇室制书的人,那时制书的人相当于现在的金领这个级别。”

恢复了龙鳞装手制书工艺之后,张晓栋做了《金刚经》,接着又用四年时间做出了《红楼梦》。

“现在传世的龙鳞装的书籍只有一卷存于故宫博物院,叫《刊谬补缺切韵》,是唐代王仁煦口述,由他太太吴彩鸾书写的。吴彩鸾是一个抄书匠,字写得非常非常美。我复制了一卷,这是唯一的一个唐代复制品。清朝灭亡的时候,溥仪逃跑时就带着这本书出去。”

“我们文明的延续,书籍是最最重要的一种媒介和载体。我们去看唐、宋、元、明、清这些朝代的书籍,它们的功能要远比我们今天看到的书籍更丰富。它们一定是知识的结合体,是艺术家的创作结果,是文人墨客最好的抒怀的表达方式之一,也是材料跟工艺的精致结合,同时它又是真正的大家学者藏家甚至皇家的珍藏珍玩。一个家里,如果你有书房,书房里藏的书又都是非常精致精美的,你这个家庭的风水跟环境,不单单影响你当代,它会影响好几代人的。所以我们看到很多的大家,其实都是经过这些熏陶的。这种东西是潜移默化的,是在你血肉里边的。只是有过一段时间,我们的书,真的很差。”“第一次做《金刚经》的时候其实也蛮有缘分,我觉得龙鳞装的形式特别适合呈现绘画和文字,它会给我们带来新的阅读体验,所以才会去恢复龙鳞装并做一些相应的改变。最早的龙鳞装的领口是没有绘画的,它的页子是比较厚的单页,我把它变成筒子页,然后在领口处做了长卷画的呈现,这样当我们打开龙鳞装书的时候就是一条五彩的金龙。如果有风的话,它的页子会轻轻地舞动,它上面的画就会像活的一样。当我们在翻阅它的时候,上面一幅画会消失,另一幅画会不断地成长,这是很有禅意的一种表达方式。同时再去阅读里面的经文,会给你带来一种身临其境的感觉。所以这是我当时要去创作这本书的初衷。”

▲《中国守艺人》

罗易成著

生活·读书·新知三联书店出版

相比于卷帙浩繁记录下的中华文明史,传统手艺更像是一种微观的存在。它们常被史家寥寥几笔带过;它们常常隐身于街头巷陌,看似微小、传统,却因手艺人的不懈改进而历久弥新。《中国守艺人》一书以300余幅精美图片,展现了各种尚存民间、对现代人来说熟悉而又陌生的传统手艺物件及制作它们的精到技艺和工序:削切、剪裁;熔铸、锤炼;打磨、镶嵌;印染、装裱……这些手艺作品延续着技艺,融汇着巧思,因而拥有了灵魂。作者多年寻访民间手工艺人,为世人留存了这份带着温度和烟火气的中国当代手工艺现状图。

作者:罗易成

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。