高初和他初步整理好的摄影家档案资料 翟维纳摄

吴群家人珍藏的抗战时期的日记本

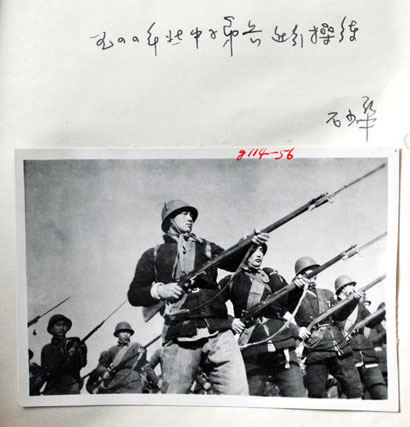

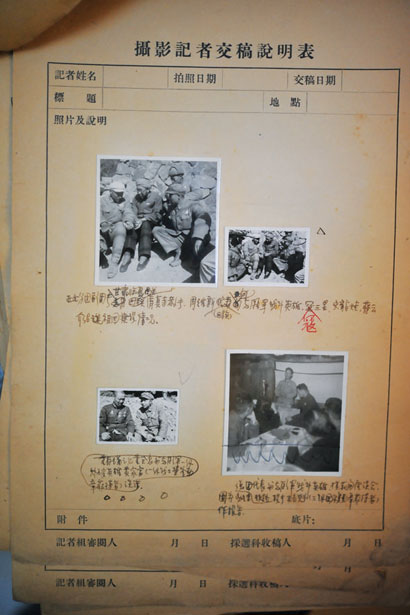

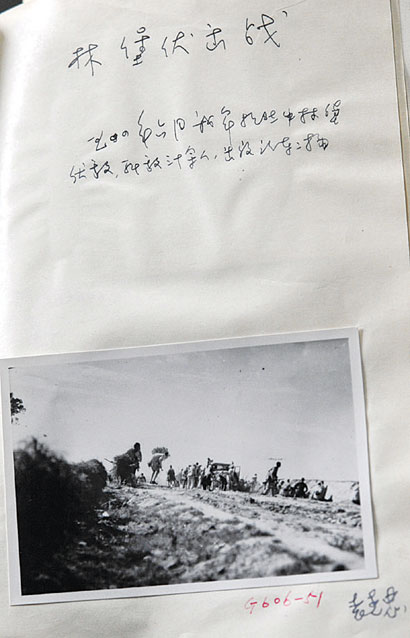

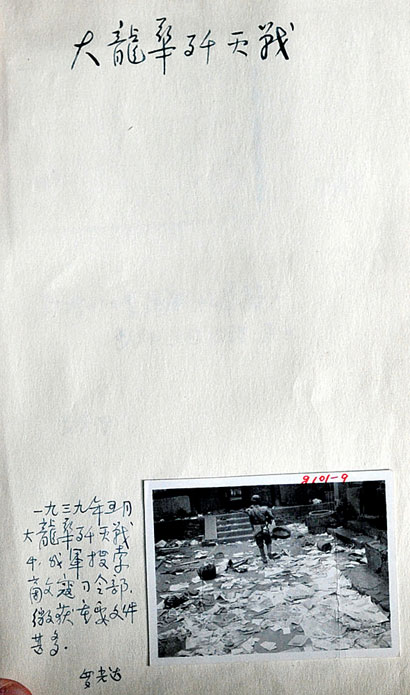

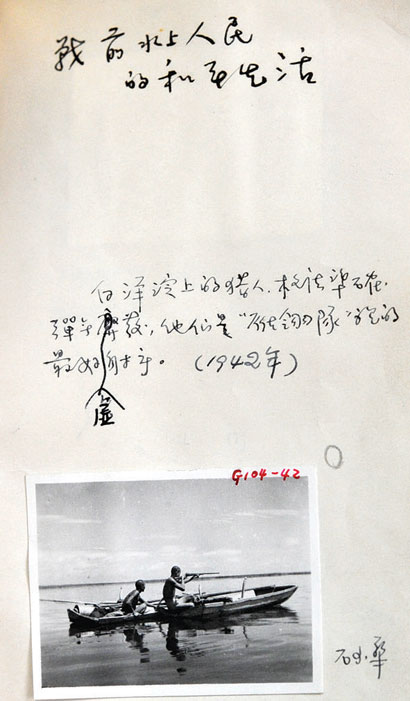

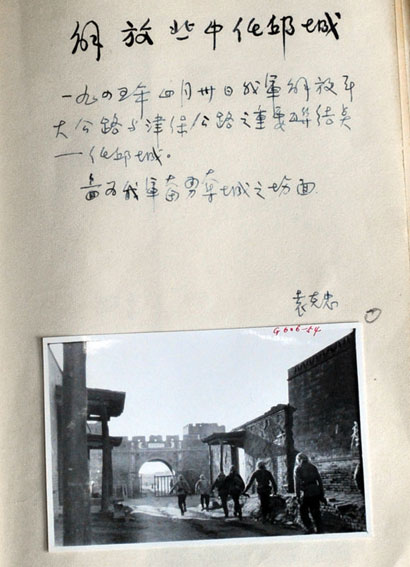

《最前线》所收原始印相资料(部分)

■文汇报记者 薛伟平

高初,摄影史学者、策展人,抗战时期战地摄影记者高帆的孙子。《最前线》的主要编著者。

自2008年至今,高初和他的研究团队整理、研究了上世纪三十年代至八十年代的摄影家个案,并撰写了这一时期的摄影史。2011年起主持“海外藏中国影像”和“中国革命的视觉档案”两个文献与研究计划的展览与出版。作为联合策展人,高初和王烁关于1947年至1948年华北农村的图像研究,在中国美院美术馆(2014)和上海双年展(2014)展出。

主编论文集《史料与史识:摄影术传入至今的中国摄影书写》(2011),参与撰写《中国现代美术史》部分摄影章节。文章发表于Trans-Asia Photography Review,《中国摄影》《中国摄影家》等。2013年获首届林茨摄影奖。

文汇读书:2008年你大学毕业,之后便一直从事老摄影家的档案整理工作?

高初:是的。这与我祖父对我的影响有关。我祖父高帆是抗战时期的战地摄影记者。他在“文革”期间受到冲击,一只眼睛失明,看底片很困难。我读高中时,就开始帮他整理资料,誊抄文字,大概扫描了上万张照片。当然,那时仅仅是给家里老人帮忙,还没想到以后会从事与此相关的工作。我那时的理想是当一名科学家。

从2002年到2004年,也就是读高三到大一期间,我帮助祖父高帆编辑关于刘邓大军的军事图集《天下之脊》,这个过程对我影响很大。那时编辑部就设在我家里,祖父在《解放军画报》社的老同事就在我家里工作。

当时,祖父已是癌症晚期,身体非常虚弱,但他不肯去医院,坚持要把书编完。也就是在这段时间,我开始对二野乃至整个战争时期的影像资料有了较全面的了解。在这些图片的拍摄者和资深编辑身边工作,对于我熟悉文献非常有帮助。

文汇读书:出于关心帮助家里长辈的原因,你帮助祖父整理相关文献资料,但你不久就转了专业,而且在毕业后把整理文献的范围扩展到你祖父高帆那一代老摄影家。能说说其中的原因吗?

高初:我投入非常大的精力采访老摄影家,帮他们整理材料,第一个原因与祖父高帆的遗憾有关。他有一个很好的习惯,把所有的东西完整保留,连一个纸片都没有扔。但是,他一辈子都没有出过自己的画册。2004年,为了让他生前能出一本画册,我们全家以及他的老战友都付出了很大的努力,但因为时间太仓促,那本书编得不全面,留下了很大的遗憾。我那时就产生了一个愿望,要帮他重编一本书。直到今年,我们才完成了关于高帆比较完整的文献集,大约有十几卷。

我对祖父的这种情感,也投射到了其他老摄影家身上,我希望能在他们生前帮他们整理出一些材料,让他们能看到自己的画册。

第二个原因,与老摄影家一起工作的过程中,有大量他们认为历史价值或艺术价值不怎么高的图片,却引起了我的注意。摄影师有很多留在自己手里、当时称作“自留地”的照片,与用作宣传、发表在画报上的很不一样。这是摄影家们带有个人艺术探索性质的摄影。研究老摄影家摄影生涯的资料,不仅是曾经展览或刊载过的已公开的代表作,也包括存放在他们家里、没有发表过的照片——几乎每个人都有几个、几十个落满了几十年灰尘的箱子,但没有人帮他们整理。当时我有一个很朴素的想法,认为这是我之后几年努力的方向。

另外,在收集整理材料的过程中,我发现每个个案材料经常是碎片化的。因此,在一定意义上,为了完成一个个案,你就得把这一代人的大部分个案都做了。经常有这样的事,在整理某个个案中偶然发现,原来另一个个案所缺的最精彩的部分其实就在这里。这也督促我,只要发现一个线索,先做了再说。

我本科原先就读于中国科学技术大学化学系,后来转学传播学,从而有了一些艺术史知识的积累。大学期间,有三个假期我在中青报摄影部实习,两个假期当摄影记者,还有一个暑假跟老师学暗房。以前学的化学知识对我做暗房很有帮助,对于我现在整理、修复各种情况都会出现的老底片和老照片特别有帮助。

文汇读书:请介绍一下你们整理资料的具体过程。

高初:我们的工作还有各种不足,虽然每年都在资料整理和学术深度上有新的推进,但还不敢说有一点心得和总结。不过在两个大的方向上,我们到现在都没有变过。

第一是把战争时期和新中国时期不署名或是集体署名的图片资料,考证到每一个摄影师名下,形成个案研究的视角,引入艺术史研究的方法。第二是注重摄影师家里的档案,不仅是底片和作品,也包括印相、手稿、文稿、日记、木刻等,以及我们做了数十次乃至上百次的口述史。这些围绕一个艺术家的全面的文献,将一个摄影师的生涯丰富起来,将一段时期、一个地域、一个摄影群体的状况也丰富起来。这是从操作的层面,将摄影的史料来源,从机构留存转换到他们家里。这一转换有大量的细致的工作需要我们做,也有一套档案整理和研究的方法要总结。

随着时间的推移,这些老摄影家陆续辞世。在过去七年时间里,我和我的团队一直在做这些老摄影家的口述史,整理他们家中的资料。我们的日程变得密集,我们的工作方式也变得有序和专业。就拿我自己而言,睡觉的时间越来越少。刚开始那两年里,白天是三场口述史采访,夜里是行政事务和资料整理。

我和这些老人熟识起来,每一个被采访人又成为新的采访线索的提供者,甚至是担保人。我们变得亲近起来,所以这个高强度的工作,并不是什么学术项目,也不是什么展览或是出版的计划,仅仅是无论哪位老人家打电话来叫我去他家里,我都不忍拒绝。是时间推着我在往前走,是老人家们推着我在走。

“与时间赛跑”,这是做口述史经常挂在嘴边的一句话。但是谁能想象,2014年我采访过的人就去世了十七个。我和他们都很亲近,我每年去他们那里没准比他的家人去得都多。他们透支着他们的生命,通过我留下一份他们的生活和他们的生涯的印迹。他们说了许多一辈子都没提起的事情,对于我而言,这已经不是什么工作,没什么工作值得每天只睡三个小时去拼了命地做。

到了今年,我们的成果有了一些展览、出版,我们办了一些在学术界有影响力的会议。但是我心里是很难受的,过去几年里,我们采访过的高龄的战地摄影师们和新中国的摄影师们陆续去世……现在我们正集中精力做一些关于他们的研究。

文汇读书:现在大约已整理了多少位摄影家的材料?

高初:至今为止,我与我的团队围绕一百多位摄影师,采访了两百多人,包括摄影师本人和他的家属、战友、同事等。有一些我现在研究和写作的摄影者,他们去世得很早,我没能荣幸地与他们交谈,只能围绕他们,做他身边战友、同事、学生和研究者的访谈。比如郑景康,我大约做过他周边四十多个人的口述史。这个工作已经持续了六年时间。

我们现在有十几万张来自底片的照片,包括这些照片历次印放、历次剪裁的信息,此外还有近百万页的文献,其中包括大部分摄影家的手稿,这些材料都存放在落了几十年灰尘的箱子里。我们有一套整理这些档案的工作流程,不但一张纸片都不会少,而且还包含资料当时装箱的次序,这些信息对于研究都是有帮助的。

在技术层面,有的老人不愿面对摄像机,用一支录音笔是更好的方式。很可能要等很久他才开始谈值得被记录的问题。我们经常要从别的事情聊起,很多东西他们是不愿说的,也从没说过。所以一个浮在表面的采访是无法进入历史结构的,一个深入的个案采访涉及几十个被采访人,每个采访少则几次,多的要去几十次。

文汇读书:你整理的这些资料来源出自何处?

高初:有两个来源,首先是存放于档案机构的战争时期的印相和底片,其次是存放于摄影师手中的日记、木刻、手稿,以及关于他个人的讲述。

战争时期的大部分图片,自他们拍摄并上交之后,就保存在档案机构里。我们能够使用,也是以家属或编纂党史的名义进入。即使这样,也耗费大量精力、财力,才逐渐积累了资料。而且也是来自机缘,来自持之以恒的沟通,来自工作人员在严格的档案管理机制下对于我们的理解和体谅。对于这一批档案,我们曾为2000年高帆作品的展览和出版、2002年《天下之脊》的出版、2009年澳门博物馆的郑景康展览,做过三次翻阅和整理。全面整理和使用,则来自2009-2013年间对新中国摄影群体战争时期生涯的全面整理。这一工作中,我将这些档案归到每个人名下。这一档案大约有八十卷。中国摄影家协会主持、中国摄影出版社出版的“口述影像历史”丛书,其中一些新发表的图片即来自这些档案。该丛书第三辑原稿中,过半篇幅的注解和引文,多数来自于对摄影师家中档案的整理和研究之所得。

我们将其带回给这些摄影者,使他们得以在时隔几十年后重温并回忆当时的摄影情况。摄影和关于摄影的信息,都非常关键。档案的激活则依赖于我们将一个战地摄影师的作品都带回去请他看,档案的信息在这一过程中丰富和生动起来,而过去的档案管理机制是将摄影者与其作品割裂开的。另外就是保存在摄影师手里的档案,手稿、木刻等,都极大地增加了我们对于抗战时期摄影工作的理解。

在口述史的工作中,每一个被采访者都成为一个热心的线索提供者,甚至是我们的介绍人和担保人。我们发现,有时围绕一个战地摄影师的个案的采访,缺失的部分会在对其他人的采访中弥补上。在这样的经验下,我们的工作方式转变为对于这一摄影群体的整体性的档案工作。一个人的个案研究是通过对于摄影群体的整体研究完成的,这也和集体主义的社会情境和当时的摄影情况构成某种呼应。这一工作方法使得工作量大大增加,而且是在前期的档案和思考准备完成后,研究成果才开始集中涌现。

在档案工作中的另一个体会是,民间摄影档案的重要性。仅仅拿抗战时期的摄影举例:新四军的档案在“皖南事变”后大多毁掉了,来自叶挺和张爱萍家中档案的整理成为新四军视觉档案的关键性补充。我们完整地整理了在周恩来身边工作了四十年的童小鹏先生的档案,这些档案成为抗战时期长江局和南方局的重要摄影资料。

在这一过程中,我们还需要面对前辈档案工作者和学者不在意的两类题材:藉由战争时期的日常生活和日常风景而指向革命的内在性(革命史研究指向);藉由一个摄影师生涯中过去从未被提起的那些一次次的不知名的小战斗的组图,讨论他的摄影生涯和风格(艺术史研究指向)。这些档案并不容易使用;甚至可以说,我们面对的是自战争时期就未很好整理的混乱的档案。战争时期摄影资料的整理者,一般只对于党史、军史所选用的历史题材的照片有所整理和考证。

使用这一类底片的难度是很大的。战争时期的档案随着整理,有不同的底片编号,但这些底片长期没有整理和使用,哪个编号底片号码才能调阅,我们需要通过试错的方式,记录每一次调询信息。而且这类图片的印相信息也有很多问题:在我们的工作经验里,无论拍摄者的署名还是文字信息大约有五分之一的错误。拿着这些图像去采访这些图像的拍摄者,是其中最高效的考证方式;当时的画报也提供了佐证。因为战争时期的困难条件,底片的冲洗在一段时期是风格化的,于是观察底片也成为考证摄影者的有效手段。另外,前线的摄影者往往跟随着特定的部队,而部队的行军路线和战斗情况,我们往往能在军史,尤其是后勤史中查询到,而且我们也会采访部队的战士,得到一些佐证。

这一工作需要大量的精力、耐心,还需要运气。而且还有大量的图像仍未能考证明确。但是已经考证出的档案,就已经能对我们的研究提供重要的帮助。

文汇读书:你与你的研究团队目前面临的最大困难是什么?

高初:首先是经费问题。虽然现在我们做出版和展览会比较顺利,能申请到一点经费。但是档案整理和研究阶段的工作我们都是自己往里贴钱。当然,过去几年我们都在做档案,也没有努力去拓展一些赞助或是合作的机会。但是,今年开始我们应该会有更多的合作。

几年工作之后,我们所建立的档案、口述史、展览和出版的团队,因为专业性的要求,倒是有很强的业务能力。比如我们通常一天扫描三千张左右的底片。每一个老摄影家的个案,我们能随着项目的推进,编写出几卷或是十几卷的摄影集和文献集,并在几年内陆续举办文献展、回顾展和学术展。我们修图和输出的图片,今年在国家博物馆和中国美术馆展出并被收藏。还有就是人员问题。毕竟摄影史目前在学校尚未成为单独的学科,做中国摄影史研究的学者和学生非常少。所以,我们缺乏将摄影史资料整理成学术化的论述,并且能够把相关个案扎实推进的学者和学生。我们其实已经有了很好的场地和资料条件,参与我们工作的学生也可以参与到每年的一系列工作坊、田野考察、展览和出版的环节里来。

文汇读书:最近你与晋永权合作编著了摄影集《最前线》,可否讲讲这本书的情况?

高初:这是一本共同主编的画册,也是目前为止关于抗战时期边区摄影较为全面、精良的一本大开本的画册。图像来自原始底片历时半年多的修复,图片说明也是战争时期留下的原始说明。除了八路军抗战的图像之外,这本画册还收录了新四军和长江局、南方局的图像档案。这本书的另一个特点是在战争场景之外,还包含了边区日常生活的丰富情态。这本书的出版,算是给出了一个交待,让过去这些年里一个一个去世的老摄影家宝贵的资料能够发表出来一些。

文汇读书:采访你之前,金城出版社王吉胜社长介绍了《最前线》的出版情况。王社长认为,出版《最前线》具有四方面价值:一是政治价值。在艰难岁月,中国共产党坚持抗战。当时他们所在的是边缘地区,经济落后,财物贫乏,是在极端困难的情况下为抗战作出巨大贡献的。因此,这些照片结集出版,具有政治价值。

二是历史珍藏价值。书中很多照片曾发表过,但囿于当时条件,很多照片有损伤,发表时图像受损不清晰等难以避免。这次把原片都找到了,这是第一手资料,而且运用现代技术在不影响其历史真实性的前提下加以修复,主要是把图片上的污迹去除掉了。

第三,这是一个抢救工程。许多摄影者已过世,但他们的家属尚在。通过家属,对过去的一些记载或认识进行校正,保证了资料的准确性。

四是具有纪念价值。这些摄影者冒着生命危险,在枪林弹雨中记录了我们民族的抗战史。这些照片,不仅仅反映了中国共产党的抗战,而且是整个中华民族的抗战史。出版他们的作品,也是对他们最好的纪念。

五是艺术价值。这是中国摄影史的一部分。在当时的条件下,不仅是摄影记者,党的一些高级将领,如张爱萍、叶挺等也在拍摄。从这些照片中,可以了解当时的摄影观念、摄影手法。

高初:《最前线》的出版,得到了金城出版社极大的支持。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |