实验室设在产业园区、工厂车间就是移动课堂……在上海,一条产教融合新路径正逐步走深走实。今天(23日)举行的市第十五届人大常委会第三十七次会议听取和审议关于深化产教融合推动职业教育高质量发展情况的报告

与会市人大常委会委员纷纷表示,这一新方案,既解决了生物医药、人工智能等新兴产业旺盛的人才需求,也为更多技能人才匹配上合适岗位。实践中,市场主体深度参与高校课程设计、联合研发,由此形成教育链、人才链与产业链、创新链共生共荣的新生态。

让职业教育成为人才成长“第二通道”

读中职的学生也有机会成为一名研究生。报告明确,上海将推进不同层次职业教育纵向贯通。特别是,畅通从中职到专业学位研究生培养通道。据透露,目前上海正研制“应用型本科—专业学位研究生”贯通培养方案,进一步提升应用型人才培养层级。

审议中,许多市人大常委会委员认为,“中职—高职专科—应用型本科”,这一纵向衔接通道的打通,正是为了实现职业教育高质量发展的现实需求。长期以来,职业教育陷入“断头教育”窘境,也因此使得其认可度、吸引力难以再上台阶。调研中,有市人大常委会委员发现,由于生物技术制药专业在本市未设对应高职专业。因此,为了顺利升入高职,不少该专业的中职学生只好“退而求其次”转为护理专业。

大国工匠的培养并不能仅依托单一层次的职业教育,需建立完善更完整的现代职业教育体育。报告建议,加快建设五年一贯制新型职业院校,推动不同学段的职业教育实现学历与专业双贯通。同时,尽快完善“职教高考”制度,促进职业教育与普通教育协调发展。上海在这一领域的先行探索,有望助力铺设另一种人才选拔机制,让职业教育成为人才成长“第二通道”。

升级版“学习工厂”助力“适销对路”

纵向贯通的职业教育培养体系,并非“唯学历论”,而是为下一步经济社会发展提供有力人才和技能支撑。

现实中,由于就业面小、学生自信心不足等问题,职业教育吸引力有限。另一方面,随着城市产业转型升级,对各类高技能人才的需求日益旺盛。二者之间的供需矛盾如何解决?

报告明确,上海正积极探索产教融合模式。一方面,推动职业院校专业设置由“学科导向”转变为“行业岗位需求导向”。近两年,上海陆续关闭180个不适应产业发展需求的专业点,引导职业院校新增41个专业点,覆盖集成电路、人工智能和生物医药等重点产业领域。特别是,聚焦民生急需领域,新设养老护理、学前教育等专业。

另一方面,借由需求端反向定制人才供给。通俗点理解,就是订单式人才培养。在临港新片区,一批高校将为特斯拉等企业对口直供人才。这一新机制仰赖于一周前刚挂牌成立的临港新片区产教融合基地。该基地瞄准产教融合示范建设,将形成人才培养、产业服务、科学研究、实习实训等综合性功能。

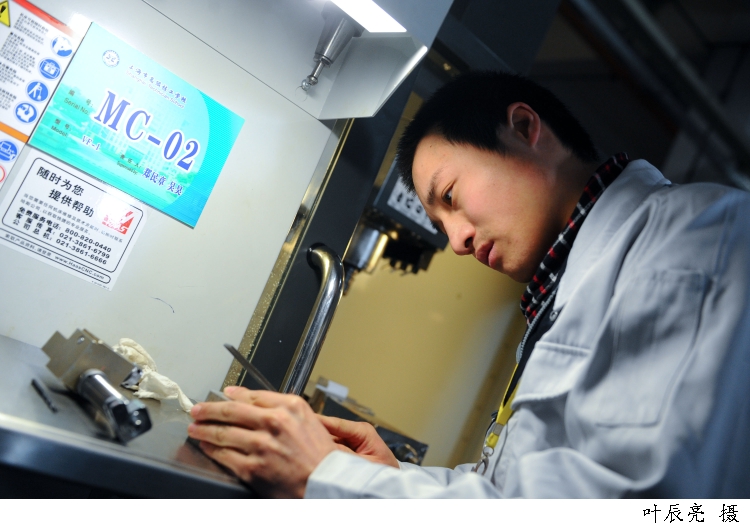

供需矛盾解决后,还需打通学校到企业的“最后一公里”,让人才迅速适应新环境。市人大代表严伟认为,可借鉴国外经验,譬如德国工业4.0、印度IT工厂等,建立世界级产业学院和学习工厂。特别是,将现有“实习工厂”进阶为创新型“学习工厂”。“院校可以拥有实验学习与测试环境,而企业则能开展生产研究,双方共同学习、优势互补,推动人才跨界联通。”

首次将新型学徒培养列入实事项目

在产教融合发展中,还有一种新模式正在铺开。今年,上海首次将“培训1万名企业新型学徒”纳入市政府实事项目。截至目前,已培养1.54万人,远超年初确定的目标。从试点到大规模复制推广,短短五年,上海的企业新型学徒制正开启技能人才培养新模式。

传统模式中,师傅带徒弟全看个人。究竟能习得多少真本事,无法量化判断。但在企业新型学徒制下,一整套科学标准确保每位学徒都能得到系统化培训。在培训过程中,既能在课程中提升知识眼界,也可在实操中磨练技术水平。调研中,不少老师傅纷纷感慨,“再也不担心‘后继无人’了”。

事实上,在一些传统行当,越来越多90后正在“冒尖”。以养老护理为例,在不久前结束的2021年上海市养老护理职业技能竞赛中,不少90后成功摘得奖项。归结原因,许多年轻护理员说,“别看我年轻,但对养老行业的了解可不少。”他们之中的许多人,都因学校与养老机构的紧密合作,进行了大量实践操作。

报告指出,上海正全面推行现代学徒制和企业新型学徒制,目前已启动六批“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”学徒制试点,开设61个专业。

作者:王嘉旖 占悦

编辑:王宛艺

责任编辑:张晓鸣

*文汇独家稿件,转载请注明出处。