“我这辈子最想捕的‘大鱼’,终于捕到了!”当记者再一次来到汪品先院士的办公室,他兴奋地告诉记者,他和同事们正在为成果发表做准备,“这可能会成为我此生最重要的论文”。

这条“大鱼”就是历时八年的“南海深部计划”终于有了系统性成果。“我们终于可以说:南海不是小大西洋!”汪品先说,通过这八年的研究,他的团队将提出一些新的理论框架,对中国南海的形成、对全球气候的演变,发表新的见解。

汪品先的眼中闪着欣慰、快乐的光芒。上一次见到他这样的眼神,是2018年的5月。当时他刚乘南海科考船返回,那次他实现了一个长达40年的心愿:乘坐载人深潜器,下潜到了1400多米的海底,真切看到了海底世界的模样。走出我国自主研发的载人深潜器“深海勇士”,汪品先感叹:“我感觉自己好像爱丽丝,刚从仙境漫游回来!”

而在此之前,每次采访汪品先,总觉得他心中埋藏着很多忧虑:我国的海洋科学落后于国外;缺少自己的大洋钻探船、深潜器……

“一直到现在,我仍然觉得自己的人生还在走向未来,还有很多事没有做完。”这位敢于针砭时弊的院士,直到83岁仍葆有着一颗赤子般的心灵,充满好奇、追求真善美,又知足常乐。他说:“站在现在的角度往回看,我对自己的人生很满意!”

【人物档案】

汪品先,祖籍江苏苏州,1936年11月出生。我国著名的海洋地质学家,同济大学海洋与地球科学学院教授、中国科学院院士。

1960年,汪品先毕业于莫斯科大学地质系。回国后,他先后在华东师范大学和同济大学任教,历任同济大学海洋地质研究所副所长、海洋地质系主任、海洋地质教育部重点实验室主任。现任同济大学海洋与地球科学学院教授。1991年,他当选为中国科学院院士(学部委员)。

几十年来,汪品先努力推进中国的深海科学研究。1999年春担任首席科学家,在南海主持了中国海区首次国际大洋深海科学钻探(ODP 184航次)。2006年起,成功推进我国海底观测系统的建立,由他指导的团队建立了中国第一个海底观测试验站。2011年起,汪品先任国家“南海深部计划”指导专家组组长,使之成功发展成为我国最大的深海基础研究计划。

“这本书如果浓缩到底,那就只剩下四个字:‘深海’和‘创新’。”这句话出自汪品先为《瀛海探径——汪品先科学人文随笔》一书所撰写的前言。这四个字也正是他几十年倾注心血最多、投入思索最多的所在。

“我出生在上海,从小见过侵华日军的凶残蛮横,因此懂得国家强盛、和平安定的价值。”汪品先说,懂得珍惜、愿意付出,是时代与经历给他们这一代人所带上的烙印。从早期研究海洋微体古生物化石,到跻身国际大洋钻探计划,再到推动中国建设海底观测网、实施中国的“南海深部计划”,汪品先戏称自己的视野“从显微镜底下,一路放大到了全球”。

◆1990年初,汪品先在同济大学的实验室里研究、鉴定有孔虫(海洋微体化石)

庆幸遇上最好的时代

作为1936年出生在老西门、成长在六合路的“老上海”,汪品先的童年记忆里有着苦难的深深烙印。在他只有八个月大时,父亲因逃难而亡故,母亲拖着他们兄弟三人清贫度日。汪品先上小学的时候,附近的慕尔堂是日本兵的营部,教堂门口有日本宪兵扛着枪把守,行人走过一定不能将两手插在裤兜里,不然就可能“挨枪子儿”。直到今天,他依然没有将手插裤兜的习惯。

“我是三兄弟中最小的一个。1949年,我和二哥都在格致中学上学,他高我两个年级,解放前就接触地下组织,时不时用报纸裹着进步书籍拿回家看,一解放就准备瞒着家里与同学一起‘南下’当兵,没有成行就得了伤寒去世。”汪品先说,那是他第一次懂得人是会死的。

在格致中学的六年,对汪品先的影响很大。今年是格致中学建校145周年,汪品先应母校之邀,为母校迎新中国成立70周年的文集撰写序言。他这样写道:“现在的同学,大概很难想象上世纪五十年代初期母校师生那种热血沸腾的心情。在当时的革命巨浪里,同学们把进课堂学习和上前线参军,同样看成是投身宏伟事业的实际行动。”

直到中学毕业,汪品先和同学们总是抱着这种热情努力学习、参加社会工作。如何报效国家,就是当时学习的目标。上世纪50年代,地质找矿是国家的突出需求,加上格致中学解放后的第一任校长陈尔寿曾聘来一批造诣很深的地理学家给学生上课,燃起了青年人对地球科学的热情。因此,包括汪品先在内的不少学生,后来成了地质学家。

而当时的语文老师许志行,又为汪品先在独立思考上打下基础。还在解放之前,许志行就组织学生展开辩论,第一场辩论的题目就叫“要辩论还是不要辩论”,是当时教育界里的空谷足音。

这种独立思考的习惯与能力,使汪品先一生受益。但凡与汪品先接触过的人,都会为他清晰的逻辑思维、充满热情与活力的言语而折服。

“可能没有哪一代人,会经历像我们这一代这么多的风雨飘摇与回转往复。如果不能独立思考,只是盲从,分不清什么是对、什么是错,真的很容易迷失自我,找不到自己的方向。”这是汪品先从自己在莫斯科大学留学的经历,以及后来的起起伏伏中,所体悟到的。正因为此,他才没有只埋首于学术,而是更关注于为破除种种时弊、为创新文化而奔走呐喊。

1953年,中学毕业的汪品先被选送到北京留苏预备部学习。与许多老解放区来的同学相比,从上海“十里洋场”来的汪品先,总带着一种“原罪感”,真诚地想改造自己,其中一个重点就是批判个人主义。1959年,在莫斯科大学留学的最后一年,汪品先参加毕业实习,跟随老师一起翻过高加索山脉进行地质考察。但是当下到海边的时候雨后路滑,他们的汽车失控翻车。事后汪品先深感内疚,因为“当我醒来后,我的第一个念头是‘我还活着!’”他感觉自己的想法那么自私:为什么不是首先想到要救别人?这就是个人主义!他说,直到过了很多年,他才改变了想法,认为求生本能的反应并没有错。

“我们这代人的经历,现在的青年很难理解。”他说,“比如,思想上不自然的苛求是不真实的,因而也是误导的。”

在这个世界上,容易迷惑人的表象很多,要拥有真正让内心顺服的理念,必须通过独立思考,看清未来的方向,义无反顾地坚持下去。“我是幸运的。”汪品先说,“尽管经历了几十年的风浪,无论从我工作的单位,学术界的同行,以至于自己的家庭,都能得到理解和支持,这就是幸福。”

自从在留苏预备部遇到了当时的班长孙湘君,汪品先就认准了她这个人生伴侣。哪怕曾经恋爱关系切断,哪怕为了海洋事业长期分居,这对科学伉俪始终相互扶持守候。“当我们终于结束了长达30年的分居,生活在一起时,发现彼此之间居然依旧十分默契,我真的觉得老天对我太好了!”汪品先说到这里时,禁不住欢快地笑出了声。

在同济大学海洋与地球科学学院的三楼,汪品先与夫人的办公室相邻,有一扇小门相通。平时,两口子一起去学校的食堂吃饭,食堂大叔总会将他们领到队伍的最前面,让这对八旬老人先打上饭菜——这可是校领导都没有的待遇。

◆1999年南海大洋钻探(ODP184)航次结束后汪品先报告成绩

深海大洋的无尽探索

1991年就当选为中国科学院院士(时称学部委员),可汪品先却认为,直到1999年,自己的业务方向才算确立。“当登上国际大洋钻探船时,我感到自己终于找到了真正的人生方向。”

其实,汪品先在莫斯科大学学的并不是海洋,而是地质学里的古生物化石。从苏联留学归国后,汪品先来到华东师范大学地理系,加入筹备中的“海洋地质系”。上世纪50年代末“全民找矿”的热潮兴起,上海也准备在海上找矿,但那时连陆上出差都困难,遑论海洋!

多年以后,国家在上海设立“627工程”准备东海、黄海的石油勘探,方才出现了机会。在1969年“文革”下乡期间,汪品先与几位同事起草的建立海洋地质系的建议,很快被采纳。1970年,华东师范大学开始招收海洋地质系本科生。1972年,当时的国家计划委员会地质局一份通知,将该系转到同济大学,与同济的水文地质专业合并到“地下工程系”,于1975年正式挂牌成立海洋地质系。

在那个国民经济百废待兴的年代,学校连一条小舢板都没有!怎么去海里找石油?汪品先回忆,靠一些出海的船只带回黄海海底的泥巴,他带着学生用吃饭的大搪瓷碗将泥巴泡开,然后在厕所的自来水龙头下淘洗,再在一台勉强可用的显微镜下观察——就这样开始了向海洋科学“进军”的第一步。

“我最感到幸运的是,‘文革’结束后,我成为同济大学最早出国的老师。”汪品先说,1978年9月跟随当时石油部科技代表团出访美国和法国,使他顿然开了眼界,一股“中国要跻身世界海洋科研”的愿望,在心头勃然而生,历久弥坚。

上世纪80年代,世界强国之间的海洋之争已初现端倪,海洋科技的较量也已开始。汪品先看在眼里,急在心里:国外大石油公司、名牌大学都在研究海洋、勘探海洋,然而我国连一点信息都不曾得知,当时国内对海洋的认识,还停留在“舟楫之便,渔盐之利”的传统思路上。

就在那次出访时,有一位法国专家在饭桌上向汪品先介绍乘坐载人深潜器潜入地中海海底的经历:“漂亮极了,到处都是海百合,安静得没有一点声音。”套用一句90后的流行说法,这位教授成功在汪品先心里“种”了“草”。直到40年后的2018年,汪品先才如愿以偿。

1981年,汪品先获得洪堡奖学金去德国基尔大学深造,那里正是德国的海洋中心。回顾起来,也许是命运使然:“文革”之后,汪品先得到了进军海洋的各种机遇,在国内外开创了海洋地质的合作交流。1977年,他应邀去海南岛参加南海第一口探井“莺1井”的地层分析,从此和南海石油勘探长期合作;1980和1984年,在同济先后举办了碳酸盐和古海洋学的国际讲习班;1988年,“第一届亚洲海洋地质大会”在同济召开。种种进展,都为同济的进一步发展准备了前提。

此后几年里,担任全国人大代表、当选学部委员、建立海洋地质教育部重点实验室……汪品先在忙碌中开始反思:为何我国的海洋地质科研看起来干得轰轰烈烈,却难以获得国际学术界的关注?

“过去,我们的科研属于劳动密集型工作,没有独特的、新颖的科学见解,怎么可能真正赢得关注与尊重?”于是,汪品先在分析了国际海洋科学的前沿动态后,决定将科研方向从近海转向深海。

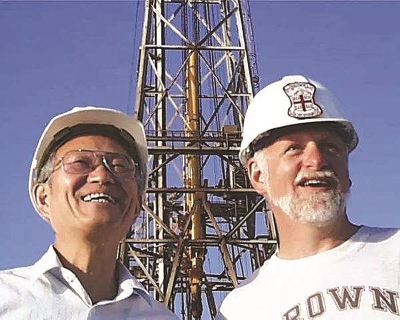

机遇来了!始于上世纪60年代的“深海钻探计划”于1985年结束了,而新的“大洋钻探计划”开始了。中国科学家一定要介入!尽管那是一个“富人俱乐部”,每年要支付数以百万计的美元才能成为会员国——这在30年前的中国无异于天文数字。随着改革开放的进程,1997年国务院批准参加国际大洋钻探;同年,由汪品先执笔的南海钻探建议书,在国际评比中以第一名的成绩脱颖而出。1999年2月,汪品先作为南海航次的两位首席科学家之一,登上钻探船。

“当钻探船从澳大利亚西部启航驶向南海时,我在甲板上感慨万千,感到自己终于成为名副其实的海洋地质学家。”汪品先在一篇文章中写道:“从长江口起步,到实现大洋钻探的深海探索,我个人经历了30多年……两个月的南海大洋钻探,取上了5000多米质量空前的深海岩芯,提供了3000多万年来环境变迁的连续记录……”

就在大洋钻探取得丰硕成果的同时,我国的海洋事业也在蓬勃发展:海洋科考船陆续兴建、7000米载人深潜器“蛟龙号”启动研制、海上钻井平台不断发展……2011年,在大量前期铺垫之下,国家“南海深部计划”终于启动,汪品先任指导专家组组长。此时,同济也涌现出翦知湣、周怀阳等一批中青年科学家,他们已挑起了科考的大梁。

2012年,汪品先在接受记者采访时说:“我要去南海抓一条‘大鱼’!”现在,这条“大鱼”终于抓到了。大洋钻探的成果,证明南海的形成是西太平洋俯冲带的产物,大西洋建立起来的成因模式并不适用,“南海不是个小大西洋”!

“我们终于用自己获得的海洋地质样品数据,形成了自己的新观点,挑战传统的认识。”他说,过去很多理论往往以欧洲、北半球为中心,但从很多新的证据来看,可能很多理论并不一定站得住脚,“是时候提出中国科学家的理论和观点了”。

◆1999年首席科学家汪品先和美国W.Prell教授在“决心号”大洋钻探船上

不停歇的创新脚步

从无道路处开出一条道路,从来没有一路顺遂的。每一步前进,汪品先总会遇到或大或小的阻力。他就似一个永远奔跑在最前面的人,不断回头招呼大家赶快向前去。

很多科学家,乃至院士,很少愿意面对公众,更不愿意面对媒体。即使接受采访,也极不愿意谈超出本人成果的话题。但汪品先是个例外,他愿意发表自己的观点,愿意引起争论与共鸣。其实,他并不想成为“网红”,只是希望通过自己一记记的“重锤”,为中国科研的发展,破除一些思想观念上的禁锢、纠正一些谬误,让开拓创新之路上的后来者,可以少一些障碍。

“科学界应检讨院士制度”“汉语应成为科学语言”“治理科学界的精神环境污染”……每次,汪品先都用逻辑清晰、旁征博引的优美文章,来有力地表达自己的观点。

2011年、2014年,汪品先两次与本报合作,共同发起“创新障碍在哪里”“如何重建创新文化的自信心”的大讨论,在知识界引起了强烈反响。

“我建议在科技快速前进中勒马反思:我们发展科技的途径,是不是过于偏重了物质,疏忽了精神?”“能不能找到一种途径,既能提高英语使用水平、加强我国科学的国际化,又能推进汉语在科学创新中的作用,逐步使汉语成为英语之外,也具有创新功能的语言工具”……至今,汪品先仍忧心不已。

投身科学,第一层次是好奇心驱动,第二层次是成就感驱动,第三层次才是名利心驱动。他一直认为,海洋也代表着一种文化属性。他希望,中国文化可以吸纳更多有利创新的元素,“我总感觉希望在未来”。

>>>记者手记

深海情深,赤子之心

2012年,记者曾经以《中国版“老人与海”》为题,报道过汪先生的学术思想与经历。他的那种锲而不舍,那种 “天下兴亡,匹夫有责”的担当感,以及知识分子忧国忧民的情怀,通过他富有感染力的声音与文字的表达,令人深切感受到“那一代人”的精神特质。

诚如汪品先自己所言,经历过历史风云变幻,他们这一代人更懂得珍惜,更懂得奉献,对个人利益考虑没那么多。

是的,早在1991年就当选院士的他,至今衣着朴素,经常步行、骑车去办公室。有一年夏天,他还因一辆轿车在校园里的不文明现象,发公开信谴责。认真、执着、嫉恶如仇,他始终葆有着一颗纯真的赤子之心。

从国门初启时对海洋的懵懂,到“海洋强国”战略的实施,汪品先的人生轨迹与中国的海洋事业交叠在一起,带给年轻一代以价值观的启示:个人的命运,与国家的命运紧密相连。每个人都全心推动祖国的发展,会让国家更加昌盛富强;唯有祖国的不断前行,才能使个人不断看到未来发展的希望。

作者:许琦敏

编辑:赵征南

责任编辑:付鑫鑫