今年全国两会期间,上海发布的一项最新数据稳稳占据话题热度榜单前列。截至2019年12月31日,上海60岁及以上老年人口518.12万人,占总人口的35.2%。这也意味着,在上海,朝你迎面走来的三个人中,至少有一位是老年人。

与庞大老龄人口相对应的,是不断激增的养老服务需求。今年的政府工作报告继续将“上调退休人员基本养老金,提高城乡居民基础养老金最低标准”作为目标之一。此外,还提出要发展养老、托幼服务。其中,养老服务基础设施薄弱的远郊农村更成为代表委员们记挂在心的事。

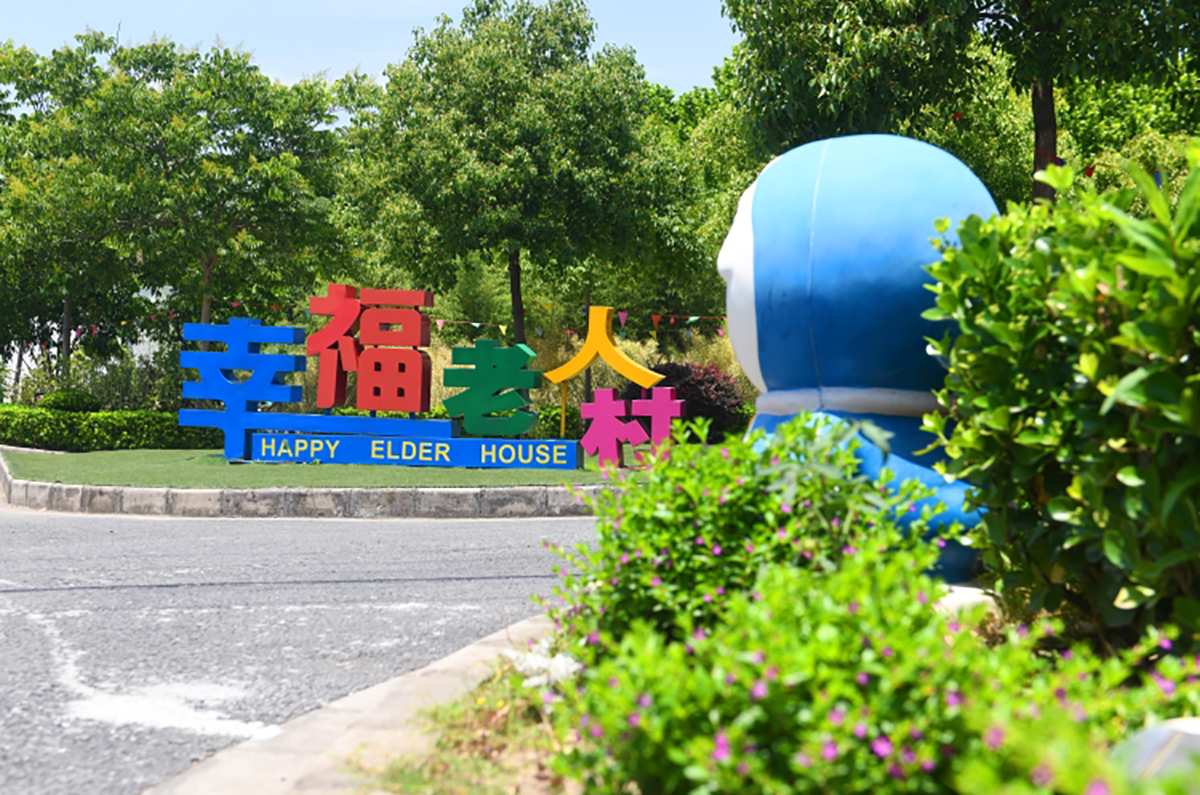

全国政协委员、上海科学院副院长曹阿民在会场上特别“推介”了上海首创的一项农村养老新形态——“幸福老人村”。它位于松江区叶榭镇堰泾村,一个十分典型的上海远郊农村。村里的小辈们大多去城区打拼,上了年岁的老人们留守在家。堰泾村的特别之处在于,它尤其“老”。在连续多年的老龄化比例统计中,堰泾村都夺下了全镇之冠。

在过去很长一段时间里,这里的农村养老模式一直处于原地踏步阶段。上一辈人如何老去,这一辈人似乎依旧是这样。不过,如今走进村里,你能从老人们一张张笑意盈盈的脸上读到幸福。老人们都说,“在村子里养老,条件不比去镇上的敬老院差”。

切中老人们“不离乡土”的情感需求

曹阿民留意到“幸福老人村”是在半年前。这些年来,他格外重视农村养老问题,“与市区养老相比,农村养老的空白点还有很多”。从金山跑到松江,曹阿民跑遍了大半个上海农村。跑得越多,他越能品出“幸福老人村”的珍贵。

“我从来没见过其他地方有‘幸福老人村’这样的模式,这类投入成本低的农村互助式养老社区十分值得推广。” 曹阿民测算过,以村民农房改建这一方式建设养老床位,其成本仅仅是机构新建养老床位的十分之一。省下的这笔钱,意味着农村老人可以用更低廉的价格住进助餐、助浴等服务样样“在线”的专业养老机构。对于经济基础薄弱的农村而言,这一模式无疑具有重要推广价值。

在这笔划算的“经济账”之外,“幸福老人村”也精准切中老人们“不离乡土”的情感需求。运营至今步入第四个年头,核定床位仅49张的“幸福老人村”入住老人数达46位,入住率超93%。在服务对象十分精准的远郊农村,这一数字代表着老人们的肯定。他们渐渐抛去了“住进养老院等同于子女不孝顺”的老观念,开始真正认可“幸福老人村”这一全新农村养老形态。

一场农村互助式养老实验

聊起“幸福老人村”的故事,还要从四年前那场三位年轻人合伙做“幸福老人村”的实验说起。

蒋秋艳是土生土长的堰泾村人,也是“幸福老人村”的发起人之一。2014年一个平常的中午,35岁的蒋秋艳回到村里探望自己的外婆。谁料进门后,她掀开桌子上的饭罩子,只见两只小虫在那里飞呀飞。不忍心见到这一幕的蒋秋艳在这一刻意识到,在农村地区,像外婆这样做一次饭吃上好几顿的老人大有人在。

这还仅仅只是农村养老的一个切面。蒋秋艳的外婆有时会呆坐在门口,一坐就是几小时,仿佛在等待着什么人。“农村老人的业余活动其实很匮乏,不过就是打打麻将什么的。” 蒋秋艳告诉记者,等到村里老人们真的到了连“烧一顿饭”都困难的时候,他们就会开始申请镇上的敬老院。不过,在当时,尚未更新改造的叶榭镇敬老院床位有限,常常“一床难求“。在公益圈混迹多年的蒋秋艳火花一闪,都是做公益,何不专门为村里的老人们设立一个养老院呢?一来,解决老人们的吃饭问题;二来,热闹的养老院对老人们的身心也有好处。

初次闯荡养老领域,蒋秋艳和她的另两位合伙人颇有些“无知者无畏”的意思。此时,她恰好从报纸上看到一则消息——民政部把开设养老院的床位门槛从50张下调至10张,上海的地方法规也随之调整。蒋秋艳的想法有了落地可能。

政策放宽后,蒋秋艳的第一步就是寻找养老院住址。“看了好多地方,不是租金太高,就是位置不满意。” 蒋秋艳面对的,是一次从未有过的农村养老实验,以及一群仍未习惯为养老服务买单的农村老人。思来想去,蒋秋艳生出了一个大胆想法——农村互助养老社区。蒋秋艳与合伙人一起租下了村里9户人家的10处农宅,并进行适老化改造。“房子还是这些房子,我们在外观上不做大改动,就是叠加一些助餐、助浴服务,提升老人们生活品质。”蒋秋艳说。

在忙碌了一年多之后,“幸福老人村”于2016年宣告诞生。与通常见到的养老院不同,这里没有整齐小楼房,只有堰泾村最常见的两层高农房。如若不是围了围墙和门口处的“幸福老人村”标识,或许大多人都看不出这里和村子的其他地方有何不同。甚至,“幸福老人村”里还保留了6户“原住民”。他们虽然不是“幸福老人村”的入住老人,但可以共用这里的设施。

加快政策联动创新,推动为老照护体系建设

运营至今,“幸福老人村”的前景被许多业内人士看好,但其在复制、推广环节也遭遇了一些阻碍。曹阿民在今年全国两会上提交了一份《关于加快政策联动创新、推动我国都市远郊及乡村地区“幸福老人村”模式为老照护体系建设》的提案。在这份提案中,曹阿民提及了“幸福老人村”模式的核心问题——农村闲置宅基地、房屋没有房产证。房产证的缺位,意味着后续重重环节都会“卡壳”,包括养老照护机构经营注册、环评、食品卫生安全许可等。

蒋秋艳至今还记得,她曾经为一张食品卫生安全许可跑了24次服务窗口,但结果依旧不尽如人意。最后还是在松江区民政局的牵头下,专门开了一次协调会才解决。此后,“幸福老人村”遇到的种种难题,都由松江区民政局采取“一事一议”的方式推进,并得以顺利解决。

在“身份受限”之外,“幸福老人村”也面临着难以规模化经营的状况。“幸福老人村”的核定床位为49张。看似特别的数字,其实是蒋秋艳为满足“长者照护之家”类养老照护机构核定床位数不超过50张的政策规定。蒋秋艳坦言,入住率超93%后,“幸福老人村”才刚刚能维持好收支平衡。“幸福老人村”目前收住老人80%以上来自本镇,在养老资源有限的情况下,“只能向本地区老人倾斜”。规模化运营后,不仅能降低运营成本,还能为更多农村老人提供有品质的养老服务。

为此,曹阿民委员在提案中呼吁,将为老服务与照护新供给纳入乡村振兴规划中,围绕幸福老人村模式为老服务机构的发展,进一步加快政策联动创新,从而解决复制推广瓶颈。

从养老服务到乡村文化实践基地

无论是发起人蒋秋艳,还是曹阿民委员,他们都看到了“幸福老人村”在养老服务之外更广阔的天地。

每周末,“幸福老人村”都会响起一阵阵属于孩童的稚嫩欢笑。这是一项“幸福老人村”与叶榭镇的长期合作项目,每一位叶榭镇小学生都要来到“幸福老人村”完成五个课时的社会实践活动。

“幸福老人村”不仅向活力四射的小学生敞开怀抱,还邀请更多大学生来这里从事调研、实践。“幸福老人村”入口处的右手边,一个“青年创客基地”的牌子格外亮眼。在就读华东政法大学社会学研究生期间,陈玉生曾在这里住了整整一个多月,直到后来为了毕业找工作才离开。

据介绍,这些做法借鉴了国外已实践多年的“代际学习”。作为欧洲养老院最多的国家之一,德国在实践中发现,与孩子们一起活动,不仅能帮助老人锻炼大脑思维、驱散孤独感,还可以让他们保持更乐观的心情。

“幸福老人村”入住老人平均年龄87岁,还有不少被评估为重度失能失智老人。蒋秋艳说,自从“幸福老人村”里来了年轻人,老人们的笑容不知不觉多了起来。

截至去年底,我国尚有5.52亿人口常住在乡村地区。他们面临的普遍问题是,大部分公共文化设施集中于行政镇,真正下沉到农村的十分有限。在曹阿民看来,以“幸福老人村”代表的农村养老综合服务体更像是一个载体,承托起包括慈善公益、传统文化、生态养老等种种功能,并辐射至除入住老人之外的更多人群,成为一个乡村文化实践基地。

作为上海首创的农村养老新形态,曹阿民希望,还能复制、推广更多“幸福老人村”,让远郊农村的老人们也能过上一个有品质的晚年生活。

文:王嘉旖

图:邢千里

制图/编辑:陈云峰

责任编辑:王蔚

*文汇独家稿件,转载请注明出处。