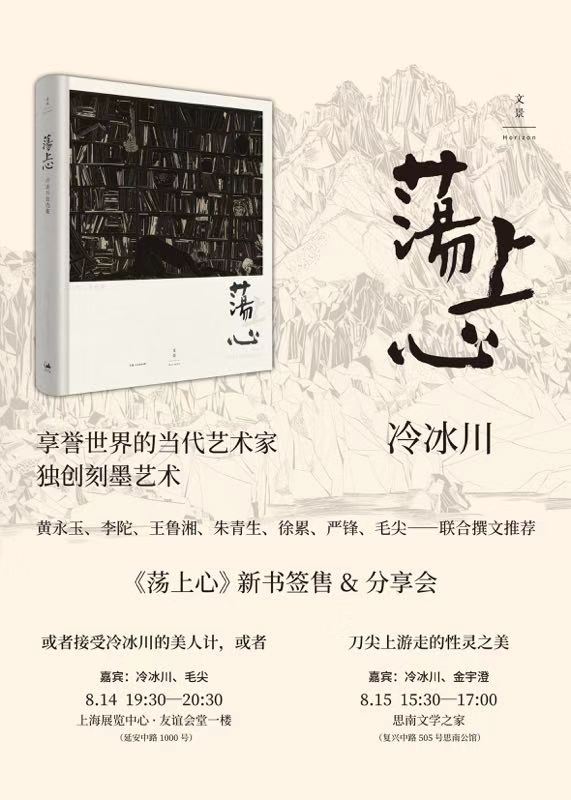

“这种美,正在形成;这种美,尚未命名。”今年上海书展期间,旅居欧洲、享誉世界的当代艺术家冷冰川先生备受关注,他的新著《荡上心》由上海人民出版社付梓面世并在书展上首发,黄永玉、李陀、王鲁湘、朱青生、徐累、严峰、毛尖联合撰文推荐。同时,他作为重要嘉宾,将参加上海国际文学周多场活动。几天前,他从西班牙巴塞罗那飞回北京再来上海,与喜爱他的书友进行黑白艺术世界的哲思交流。

冰川先生作为个性特色鲜明的当代艺术家,运用手中的画笔或画刀,以黑白的鲜明对色,组成独特的艺术世界,受到东西方绘画艺术界的关注。他告知我,新著《荡上心》是他近些年来的新作以及艺术感想荟聚,是对黑白世界“美”的不驯之必要的一种理解与阐释。引用冰川先生的哲思:所有对美的皈依都是突发痴想的;不能分类。美就是这样独孤的证明。所有美的愉悦,像一种革命的春药,都来自瞬间触发的独特提炼,仿佛是一挥而就。扣心弦的就是这浓缩、偏向的精神“单数”和圈套;没有概念、没有功利、没有道德也没有非道德。每一次为了证明美的真实和诚意就像是为了证明它是假的。因此一直失手。上帝和痴想有时就是便宜难看、害羞又堕落,许多话不说——有些话不说才是“真”的;真的挽留。

作为冰川先生的老乡与挚友,我曾在南通老家梅庵书苑、狼山脚下冰川画室、巴塞罗那冰川家中以及其它场合,与这位艺术家进行访谈交流,就艺术个性、艺术的社会价值、东西方文化与艺术比较、艺术市场等话题广泛交流。在我心目中,冰川先生不单是一位艺术家,更是一位富有哲学思考的人文学者,艺术作品具有鲜明个性特征,以黑白组成独特世界,被评论家李陀誉为创造了一个新的画种;更为珍贵的是,冰川在艺术世界里追求与捕捉内心的朴素激情和朴素灵感,致力于人与人、人与自然、人与自我的对话,传递给这个世界某种意义上的哲思。

30多年来,冰川先生一直用最单纯的形、色和方法创作,只说自己喜爱并了解的东西,以致无法脱逃出去,最终竟有了“热爱”的焦虑。在画面上他处处说着:我在这里,“这里”;而恒久的工作量及工作情绪却是“有朝一日一定要逃离这里”……种种突兀、戏似、难以忍受竟成了他持久、真实的激情。至于永恒的黑白两色,这是他特殊的核实,他把它看成自然之外的东西,是个体又主观的记忆经验,它正好让他以自己的天性呈现本色。

在冰川先生看来,通常,本色、天性是一个角落,创作时这个角落更像一个冲突;他喜爱经验的冲突。很难明白表述创作中的追求,一是艺术创作里没有什么朴素有力的真知,人只是自有信以为真的真理;二是个体极致的追索也不一定是什么好东西,私想的时候也可能看不见其它;另外群众的眼光似乎是雪亮的,群众的感观、经验也富丽多变挑剔,但并不可信……冰川先生以为,创作人只需要完成自己“最好的东西”就行了。“最好的东西”对大多数人来说,简直无从谈起;所以一个人发自内心做一件事,尽心尽力地陈述和澄清——里面有什么并不重要,真实不虚的表述就好了。有鉴于此,冰川先生也不迎合观众,认为迎合就是鼓噪,副作用会太多。

冰川认为,自己没有创造什么特色风格,没有什么新画种。他只是专一、诚恳、素质又直接传达而已,只是慢工作,慢得只以自己才能听得见的声音——正常运转的时候,慢、笨、拙可能更好……聪明和它在创作里是同样的价值——所谓风格大概也就是画深入、极致化后,个人气质的那把劲提上来啦,“根”性露出来,图式就出来了。为性灵画画的时候,笔下就会出现自己,有主心自能得到随心所欲的自己。所以风格是让没有风格、又不用心的人去担心的事。

冰川先生崇尚的艺术标准是源自于艺术家内心的朴素激情和朴素灵感。他认为,在艺术创作中,朴素很简单——非常真实的简单,但生活的朴素和创作的朴素不同,生活中有血有肉的朴素常常变成黑色幽默,创作中的朴素人顺着一个单纯想法,平实地说出来就行了。但奇怪的是创作中朴素很难做到自然、简单,因为很难找到真正想表达的东西,除了破坏……常常是志存高远,然后朴素就不见了。 以冰川先生的看法,找到所谓创作的朴素办法,就是不去寻找它,创作应当活在此刻当下的自然、直接提问,带着与生俱来的素朴纯真,这直觉是发散的,直接刺激思想。此后那些该来的不请自来,或者根本不来。我们只能一脚一脚地走出来,毛病百出也没关系,犯错改错是创作的重要部分。

讷于言敏于行的冰川先生感觉人与人的对话太难,人人只肯说自己的方言、演自己的角色,他不喜欢甚至于缺乏兴趣。他图式里的花鸟虫鱼、植物、女性都是天然;中国艺术里人和自然是同一体的,他自认为没有设计,“自然”是主语,“我”像个恐龙,私心的时候,恐龙胡乱跑出来,带着各式愚蠢自我的面具。能生动呈现人本色底子的形态,都是严肃自然的创作,大致上,人只能与自己的底色达致和谐一致,人原本就属于这里的;“底色”喜爱它的丰富和邪恶,对它的朴素表达直击乏味庸俗的美术表象。这样就构成了冰川先生的艺术风格。

冰川先生认为,一种自然快乐的创作应该永远都不知道该怎么创作,因为不知道更好的。不知道更自然;真实的创作首先、始终、本质上是单独的、个别的,不可被同化、说明或还原。正是这根源的“独特性”让人直接站在混沌自然的面前,超出普常的感受——他一直屈从于创作中的混沌争斗,这甚至是他创作的主题,屈服于此也让人无所顾忌地表现。美和自然是在冒险、危险中被敞开、揭示。是揭示,而不是刻意营造和杜撰,这挣扎、寻找也是一种学习领悟自然的过程。

冰川先生是改革开放伟大历史进程中走出国门的新一代的艺术家,在东西方文化的冲撞、交流、融合中实现艺术的升华。他于上世纪90年代初就去荷兰留学,从此旅居欧洲达20多年。对于东西方文化艺术互鉴融合,他以自身经历认为,以前总是纠结于东西艺术的长短、效用等等的比较,生硬地划红线。其实它们像是两条道两种风景,到达的目的地也不相同,是两种不同方向的体系,有差异、特色之区分,没有水平高下之分,没可比性。他认为东西相互交流、认识、相互营养,没必要硬分类——就像两个人,两个人未必要真正碰上,碰上了也未必一定要同行;各自的模样,各自的目的地最好;东西“各美其美”,各有其大美至美,到了一种境界,这大美是相通的,是天下大美、大同之美;没必要分别。单就绘画而言,冰川先生认为中国传统绘画和理论是相对成熟、完整的一种参照系数。20多年向西的创作实践,实际上是往回走、往回看的意思。

冰川先生认为,任一种文明的文化风尚都是同中见异,又异中见同,许多看得见的文化面貌,都不过是风尚、习俗纸板做的面具,印度、埃及、希腊、波斯等文化艺术渐逐相融就算一例,异和同有时候根本是一致的。硬要分东西狭窄了,艺术上的“异”是一种方法、样貌,艺术上此方学彼方,此法学彼法很正常;再说,民族非永恒性质的东西,人性、自然包括时空都会变,特别是当代文化交互作用已越来越深刻地发生在每个个体艺术家的心理层面,最后总是、也只能是个体生命推动创作,完成美育。对一种外来文明形式、风格、技法,甚至挑战的回应,主要取决于外来因素是否能满足自身的需要。画家的需求是真正的需要,其它人为的刺激短暂易逝。明明白白吸取、混用一切外来的、新鲜的,同时不忘本民族的系统,如果思想上能有根有底,以我为主,甚或自成一格,那么管它什么牛头马面,都会有助于自身文化的进步和发觉,也有助于解决自身的问题;我们甚至可以没必要去理解牛头马面原本的意义和目的。

对于艺术和艺术市场的见解,冰川先生认为,这一直是充满好莱坞的价值观,时尚、花哨、疯狂、精彩……艺术家做一点游戏也无伤大雅,反正每个朝代的大部分艺人都在胡说八道。金钱和艺术若果是真实的在做游戏,其实也好过没有游戏,反正金钱和作品的价值都在贬低,市场变化不是什么坏事,因为一切都在剧变——速朽也没关系,那也是一种活力、推进力,因为我们也有速朽的读者。我们活在速巧的时代。

有评论认为,南通是一块人文荟萃、英才辈出的风水宝地,具体来说甚至于是一个盛产画家的地方,李方膺、赵无极、王个簃、袁运甫、范曾等一大批著名画家源自于这块江海大地,可以说群星璀璨。对此,冰川先生的理解很简单:南通人有特殊的专注力和心思,自持、踏实又细笃,重要的是不随波逐流,这年代不随波逐流就是艺术了。另外可能是重要的一点,南通人有特别好的自学和消化、变化能力;每个独特的创作人,都有自己的好肠胃和定盘针,也就是不管什么东西都能消化变成营养,不管历经多少复杂变化,总能回到自身根源的心,并变化出什么什么斯文来。再另外南通人也不喜欢抱团,内心和身段似乎更喜欢是独自“一个人”。创作者这么大胆的想那么大胆的做,是因为真的不信什么权威,南通艺术家总是醒过来早———与其模仿榜样,不如树立榜样。冰川先生的印象是,一个人殊异的特质永远在一个地方等着人去完成。事实也是,想寻找就找得到,青涩也不着急,再生涩的果子也会自然成熟的。

长期的接触交流,我与冰川先生的绝大多数朋友的认知一样,冰川先生的艺术世界具有个性特色,他的哲思也具有鲜明的个性特色。在这次上海书展以及国际文学周期间,关注并喜爱冰川先生的书友们,可以与这位当代艺术家的精神世界进行一次近距离链接。(作者系上海社会科学院研究员、原副院长,上海文化研究中心首席专家)

作者:何建华

编辑:周辰

来源:文汇