《安德烈·塔可夫斯基访谈录》汇集了塔可夫斯基接受的22篇重要采访,时跨20多年,涉及这位电影诗人的方方面面:从童年到战争,从亲情到爱情,从事业有成到被迫流亡,从成名初期到生命末期。在访谈中,塔可夫斯基畅所欲言:对电影与时间的独特解析;对美学的深入思考;对创作与信仰的执着;对流行艺术的不屑;对大众的复杂态度;关于政治、自由、名利、生死的犀利观点;关于女性议题的令人不安甚至不适的言论……这些访谈仿佛黑白长镜头,记录了他的局促与轻松、诙谐与苦涩、淡泊与傲慢,雕刻了他的电影人生与诗意时光。

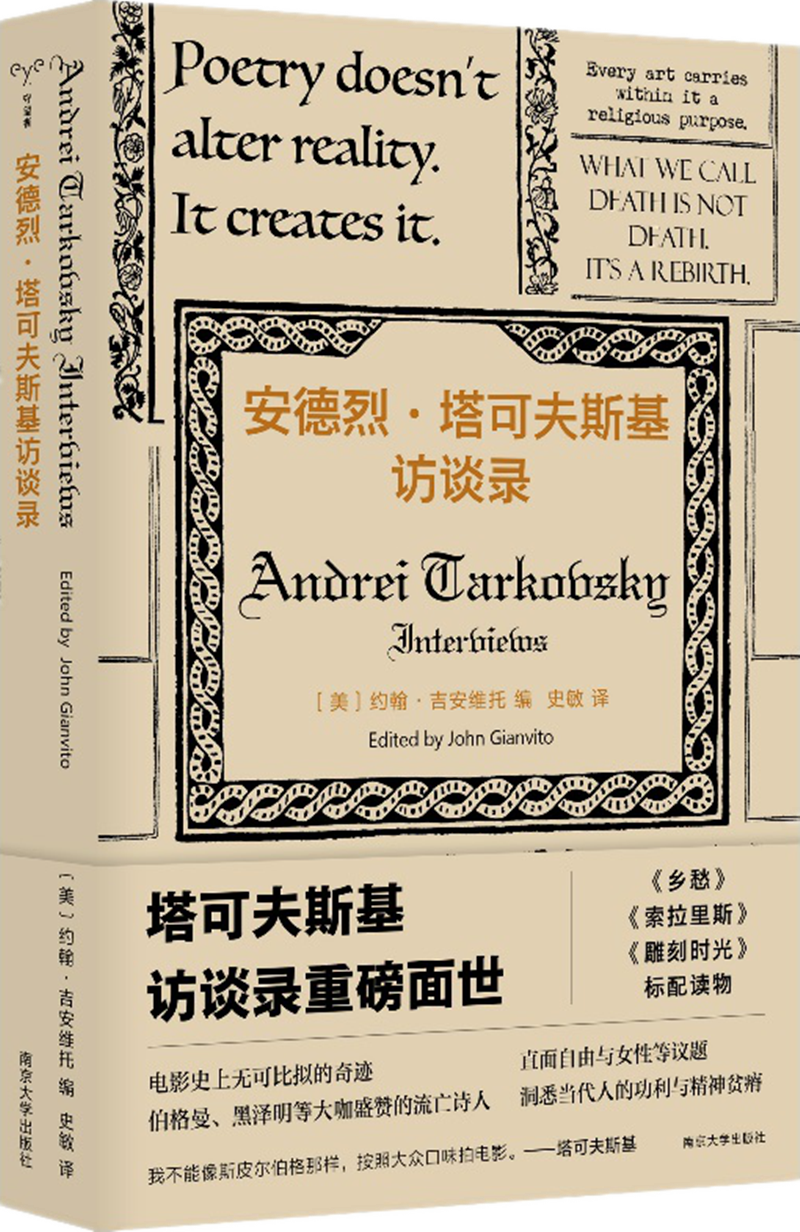

《安德烈·塔可夫斯基访谈录》

[美]约翰·吉安维托 编

史 敏 译

南京大学出版社出版

>>内文选读:

童年、死亡和梦:对话塔可夫斯基

格拉:你最早的记忆是什么样的?

塔可夫斯基:我记忆中最早的一件事发生在我一岁半的时候。我记得有一座房子、一片开阔的平台,平台上有台阶——只有五六级——还有栏杆。在楼梯和房子的一角之间,有一大片紫丁香丛。这是一片凉爽的沙地。我会玩滚铁环,从门口一直滚到花丛中。突然,我听到天空中传来一个奇怪的声音。我害怕极了,藏在了花丛里。我抬头望着天空,因为声音是从天上传来的。那可怕的声音越来越响。突然,我在树枝间看到一架飞机划过。那是1933年。我从未想过那可能是一只鸟,我觉得是很可怕的东西。

格拉:你父母的关系怎么样?

塔可夫斯基:这个问题很难回答。我三岁的时候,父亲就离开家了。此后我们也会见面,不过见得很少。关于父亲,有两段回忆让我印象深刻。第一段回忆是,我们住在莫斯科老城一间狭小的公寓里,只有两个房间。我父亲,你知道的,是一位诗人,有时候写诗一写就是一整晚。他在打字机上打字,每晚我都能听见他问母亲:“玛丽亚,告诉我,你觉得这样好还是那样好?”然后,他会读一行诗给母亲听。他总是谦虚地接受母亲的建议。

第二段回忆恰恰相反,是在我大一点的时候,那会儿我已经上学了。有天晚上,父亲很晚才回来。我和妹妹已经睡着了,他和母亲在厨房里争吵。父亲希望我搬去另一所房子跟他一起生活。母亲不同意。那一晚我无法再入睡,我一直在问自己,如果第二天他们问我想要和谁一起生活,我该怎么回答。我意识到自己绝对不可能和父亲一起生活,尽管见不到他我会很想念。

格拉:你如何看待死亡?

塔可夫斯基:我不害怕死亡,一点也不害怕。死亡吓不倒我,让我害怕的是肉体上的折磨。有时候我觉得死亡是一种出乎意料的自由。这种自由是生活中很难感受到的。因此我不害怕死亡。但是,真正让人心痛的是心爱之人的离世。

我们哀悼至亲的离去,显然是因为我们再也无法就自己对他们犯下的所有过失获得原谅。我们在他们的坟墓旁哭泣,不是为他们感到伤心,而是为自己。因为我们再也不能得到原谅了。

格拉:你认为人去世以后一切都结束了,还是以另一种生命继续?

塔可夫斯基:我坚信生命只是开始。我知道我无法证明这一点,但是本能上我们知道自己是永生的。这太复杂了,我没法解释。我只知道忽视死亡的人非常恶劣。

约翰逊:死亡的另一面是什么?你有没有觉得自己曾经去过那里?你想象中是什么样子的?

塔可夫斯基:我相信一件事:人类精神是永恒不朽、无坚不摧的。那里可能千姿百态,但不管是什么样子都不重要。我们所说的死亡不是生命的终结,而是重生。毛虫作茧。我觉得死后的生活才是令人不安的。要是把自己想象成拔掉的电话线就简单多了。那你便可以随心所欲地活着。这种情况下,上帝也就无足轻重了。

约翰逊:大家有一种感觉,你对人类很失望。看了你的电影,大家几乎都会为生而为人感到羞愧。在深井下还有一缕微光吗?

塔可夫斯基:说什么乐观悲观挺愚蠢的。这些都是毫无意义的概念。那些为自己披上乐观外衣的人都带有政治或意识形态的目的。他们不想显露自己的真实想法。就像古俄罗斯谚语说的那样——悲观主义者都是深思熟虑的乐观主义者。乐观主义者在意识形态上是狡猾的,精于做戏,虚情假意。相反,胸怀希望才是人之本义。这是人类应有的状态。希望是人与生俱来的。面对现实,人不会因为希望不合理而丧失希望。希望不需要合乎任何逻辑。德尔图良说得很对:“因为离谱我才相信。”希望往往生长于现实生活中最肮脏卑劣之处。道理很简单,因为恐怖和美丽一样,会让信仰者产生希望。

约翰逊:人生中有哪些让你印象深刻的梦境?你会幻想吗?

塔可夫斯基:我从梦境中知道了很多。梦对我来说非常重要,不过我不喜欢把梦公之于众。我可以告诉你的是,我的梦分为两类。一种是预言式的梦境,来自遥远的超验世界。还有一些杂乱无章的梦境,是我与现实世界的接触中产生的。预言式梦境出现在我入睡之时,当我的灵魂从尘世中抽离,上升至高山之巅。人一旦远离平庸的日常生活,便会慢慢觉醒。在觉醒时刻,他的灵魂依然是纯粹的,梦境中的画面也是寓意深刻的。正是高处的这些画面让我们自由。不过问题在于,很快它们就会和稀松平常的画面混杂在一起,难以分辨。这里我们能确定的就是,时间是不可逆转的。这让我相信,时间和空间只可能以物质形态存在。时间不是客观存在的。

……

约翰逊:你如何看待现代主义?

塔可夫斯基:我就像一个双脚分别踩在两条船边缘的人。一条船要往前开,另一条要向右开。渐渐地,我意识到自己正在落入水中。人类现在就处于这样的位置。如果人类意识不到他在自欺,我认为人类前途会一片黯淡。不过我知道,人类迟早会意识到这一点。他不可能像血友病患者一样,因为睡觉前抓破了自己,在睡梦中流血而亡。艺术应当提醒人类,他是一种精神存在,是广阔无际的精神体的一部分,而这个精神体也是其最终归宿。如果他对这些问题感兴趣,哪怕只是问一问自己这些问题,他就已经在精神上得到了救赎。答案是什么不重要。我知道,人类一旦开始问这些问题,他就不可能继续按照以前的方式活着。

约翰逊:挺奇怪的,喜欢你电影的人,也是斯皮尔伯格科幻小说的粉丝。他也深受孩子们喜爱。你有没有看过他的电影?你觉得怎么样?

塔可夫斯基:问出这个问题,说明你完全不知道自己在说什么。斯皮尔伯格、塔可夫斯基……这些对你来说都是一样的。大错特错!世界上有两类导演。一类导演把电影视为一种艺术形式,他们会问自己关于个人的问题,会把拍电影当成磨炼,当成恩赐和义务。而另一类导演则把电影当作赚钱的工具。比如说《E. T. 外星人》这种商业电影,从故事设计到拍摄,都是为了最大限度地取悦观众。斯皮尔伯格借这部电影达成了目标,自己也名利双收。我的目标从来不在于此。对我来说,这些都索然无味……

作者:[美]约翰·吉安维托 编

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋