六朝,是金粉东南的符号;诗性文化的象征。

有人以“六朝”指代“魏晋南北朝”。忽略地域,而用时间概念,因为“魏晋南北朝”虽然全面,但称呼起来太麻烦,不如“六朝”二字简约、灵便,像六朝小品一般隽永。也可以说,这四百年的文化历史,“魏晋南北朝”是其正名,“六朝”就是别称吧。

文学,也是一株植物。它生根,发芽,开花,结果,有自己的呼吸和生命。中国文学,便是这样一个鲜活充沛的生命体——人和文学的关系,就像一个人的成长史。

先秦是文学的萌芽。人和文学的关系,是无忧无虑,两小无猜的孩童时代,一切都在美丽的朦胧之中。

两汉有了自主意识。知道要好看,有文采,便想方设法地打扮自己,头上戴的,身上穿的,以装饰为美,过分为美,弄得金翠满眼,珠光宝气,汉赋就是例子。

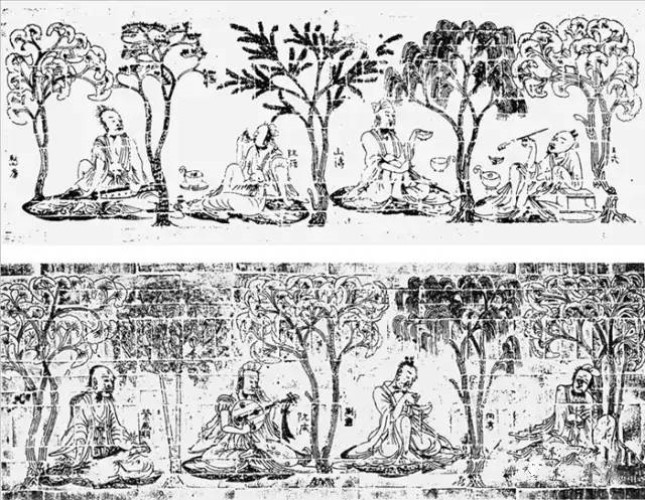

六朝文学变成青年。模样更俊俏,眼角更分明;人与文学开始初恋。骑马的时候,采莲的时候,宴饮的时候,赠答的时候,觉醒的时代,觉醒的人,懂得了诗、赋、文学和他自己生命的关系。

唐代是人和诗歌举行婚礼的时代。文学变成新郎、新娘。凡是读过唐诗的人,都目睹了婚礼壮观的场景。看到恢宏的气势,听到震撼的军鼓,沸天的歌吹;诗人如云,众星拱月,李白、杜甫坐在当中,饮酒、掀髯、谈诗。

宋诗,是人与文学婚后的回忆。越回忆,越理性;越回忆,细节越多,越清晰难忘:耐得起咀嚼,苦茶一般有味道。

元、明、清诗是人与文学婚后的一大堆杂事:生孩子,做家务,洗尿布。那是一个夫妻吵架,邻里纠纷的时代,虽有绝妙好诗,但各种各样的诗观,各种各样的诗说,各执一词的理论更多。

人的一生有很多阶段,精彩纷呈。但初恋仍然是大多数人生命里最甜蜜,最痛苦,也是最难忘的时期。这就是六朝文学的特点——

曹刘公宴,阮籍咏怀,陆机拟古,潘岳悼亡,左思咏史,郭璞游仙,孙、许玄言,陶潜田园,二谢山水,永明声律,梁、陈宫体。

那是一个活着的时候唱“挽歌”,暂住几天要“种竹”,路走到尽头会“恸哭”,择婿之美在“坦腹”的时代。在政治松懈,道德涣散,人性张扬的社会里,你在路上走的时候,到处可以遇到“礼岂为我辈设”的狷介;“情之所钟,正在我辈”的执着;喜欢喝酒、服药、行散,“乘兴而行,兴尽而返”的真率。

那时候,一切都朦朦胧胧地隔着距离:文、笔、札和文学隔着距离;情、事、意和语言隔着距离;声调和诗律隔着距离;玄言清谈和审美隔着距离;人体美学和诗学隔着距离。正因为有这些距离,文学才变得陌生,变得妙不可言。

在六朝诗歌探险的小路上,布满歪歪斜斜的脚印、不确定的因素,有时会往后退。在前面举火把的人每每会问:

现在的诗歌,是言志,还是缘情?是感物,还是体道?现在的风气,是人物品评,还是诗歌品评?

一切都在摸索,一切都在试验,一切都是“初体验”,所有的类型写作都是“第一次”。

初恋的六朝,虽然为唐代的婚礼做准备,但恋爱——本身也是目的。可以说,六朝初恋的诗美,有时比唐代结婚仪式上感受的还要多。

从文学的内部看,文学是“人学”,也是“情学”。中国文学在不同的时代,“情”和不同的美学因子结合,演变出不同的文学特征。

先秦两汉是“情”和“志”的结合,成为“情志”,或称“志”,所谓“诗言志”;六朝是“情”与“性”结合,所谓“吟咏性情”;唐代是“情”与“景”结合,唐诗最大的好处是情景交融,境生象外;宋代是“情”与“理”结合,因为“情理”而有宋调;至元、明、清,“情”与“趣”结合,“情趣”是小品的神髓。但我以为,“情”和“性”,是人生命里最本质的东西。

时代发展,文学相衔:六朝播种,唐代收获。

从李白那么深情地赞美谢朓,赞美鲍照,把自己看成是他们的继承人,就可以知道唐人和六朝人的关系。唐宋许多风俗习惯的形成,都是对六朝既定生活的继承。在唐宋诗词里被虚拟化的典故,不少都是两晋人真实的故事。唐朝人刘禹锡《自江陵沿流道中》说:“行到南朝征战地,古来名将尽为神。”隔着时间,六朝人的真实生活,被虚拟成唐朝人的精神财富。

宋代的理性与两晋异中有同,苏东坡的才无施不可和知识分子气,喜欢居有竹,都受东晋王子猷的影响。如写精神不可一日无寄托,夜间找朋友晤谈。苏东坡言简意赅的《记承天寺夜游》,让人有点破生活的震撼;而比苏文少四字,却出了四个成语的《世说新语》王子猷“雪夜访戴” ,则形神超越,成为中国文学中的逸品。

在两篇类似的小品里,苏东坡是“随缘”,王子猷是“任诞”。如果说,宋人的“随缘”,是情的“内敛”;那么,六朝的“任诞”,便是情的“外拓”。宋人的精神,与六百年前的两晋遥遥相接。

在中国思想史上,六朝的魏晋与战国、晚明、五四都是思想大爆发的时代,中国的哲学与宗教、历史与文学、中国人的文化精神,都在这些时代得到涅盘。文学的火凤凰,也在六朝翩翩起舞,美仑美奂。

文学是感情的结晶,活的生命。文学研究,应该是“特殊的”科学研究,除了像研究历史、哲学那样靠文献和理论,还要凭感觉,要感情投入。以前说文、史、哲不分家,那是就文化生态说的。具体研究的时候,应该与哲学研究、历史研究有所区别。

区别在于,研究文学,既要有研究历史、哲学的“理性判断”,同时要倾注人的“感性判断”;除了要进行“价值判断”、“历史判断”和传统的“以意逆志”,更应该“以心传心”,用生命去体验,去领悟,去感觉,这是文学研究的前提和出发点。

缺少“感性判断”的研究,把文学与历史、哲学、天文学、地理学等同起来的研究,是把活文学弄“死”、意义丧失大半的研究。

由此想到,20世纪王国维的“二重证据法”、陈寅恪的“诗史互证法”。他们为文学研究拓疆开域,引领向上的一路,树立楷模而与日月共辉。但是,“二重证据法”也好,“诗史互证法”也好,还都不是文学研究的最后目的。

在“二重证据法”、“诗史互证法”以后,把文学的每一首诗,每一首词,每一篇文章都当成活的生命体。以 “感性判断”介入“理性判断”;让“审美判断”连手“历史判断”。让它们共同参与,互相诘难,最后趋于一致,得出全面的结论,应该是21世纪文学研究中重要的思想方法和研究方法。

虽然文学研究都要用生命去体验、领悟和感觉,以心传心;但不同时代的文学,有不同的语言,不同的生命色彩,要有不同的体悟和感觉。六朝文学研究,要把握六朝人的情绪,感受六朝性灵的脉搏,找回人与文学,人与诗歌初恋时新鲜的感觉。

作者:曹旭

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。