“我确实有两张面孔。但谁说作家不能写出两种审美语言呢?鲁迅的《阿Q正传》和《伤逝》,罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》和《贝多芬传》,都不像是一个作家写出来的。如果说‘俗世奇人’系列是以他者眼光看天津;如今更多是袒露自我,新作里其实藏着另一个冯骥才。”28日下午,78岁作家冯骥才,在上海作协大厅,听老中青评论家研讨他的最新19万字小说《艺术家们》,近4个小时的围谈,热烈、畅快,说到兴起,他朗声约定:只要脑子不迟钝,我希望还能再写出一两部长篇!

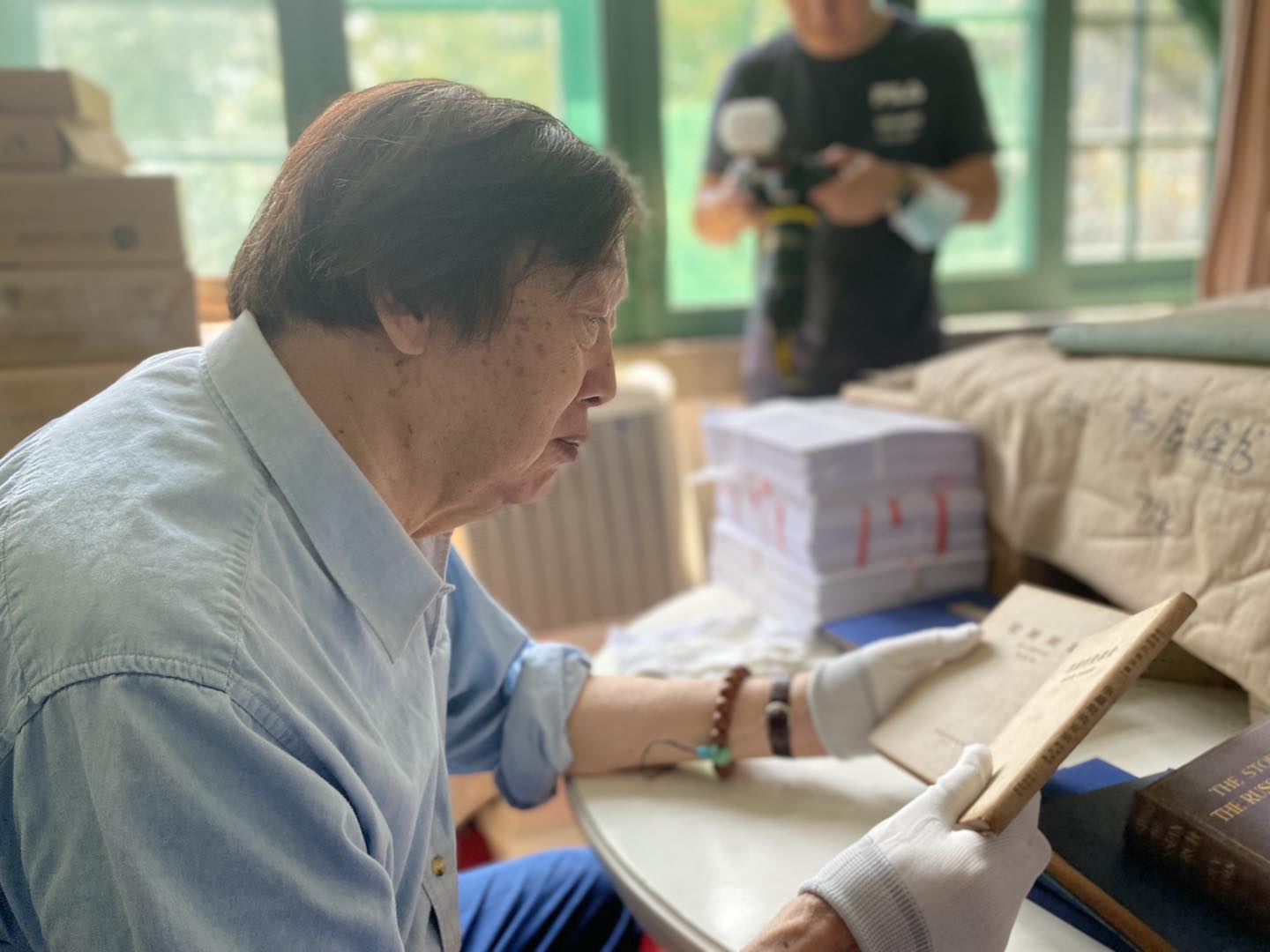

而就在研讨会前的上午,从天津抵达上海的冯骥才,把时间交给了阳光下的武康路,他叩开此前因疫情关闭的巴金故居的大门。虽是第一次探访,但故居的启动、建成,都有他奔走建言的一份心力。顺着木质楼梯到二楼、三楼,他1米9的个头,在过道和书房里更显窄挤;坐在巴老曾伏案的工作台前,冯骥才戴上白手套,小心翻阅着《普希金诗集》等巴老藏书,看到书脊破损处,他的声音低了下去:文化遗产的保护修复,太需要专业的人才队伍了……

这就是朋友们心目中的“大冯”,不是在书房笔耕,就是在大地奔走。沁人桂花香中,冯骥才与上海老友们再度重逢——不光和巴金女儿李小林在故居畅谈近两个小时,还重返了巴老创办的《收获》杂志,他的长篇新作《艺术家们》首发《收获》2020长篇专号秋卷,由上海文艺出版社刚刚出版,单行本将由人民文学出版社推出。

“艺术家的心灵史是我绕不过去的题材”

“大冯,是我一想起来就会微笑的作家。他的创作足迹贯穿了整个新时期,而他强大充沛的创作能量,更是令人感佩。”诗人、《上海文学》主编赵丽宏感慨,冯骥才最近的两部长篇《单筒望远镜》《艺术家们》,正是作家对亲历的历史的回顾与反思。小说中,楚云天、罗潜和洛夫的画画界“三剑客”,从抱团取暖,逐渐走上分叉的道路,三位艺术家不同的命运背后,何尝不是大时代的浪潮奔涌。

熟悉冯骥才的人都知道,大冯年轻时就展露了绘画天资,24岁时曾在一家书画社里从事古画临摹。因种种缘由,从画画跨界到写作,“写写艺术家为主题的小说,一直盘旋在心头。”正如巴金曾告诫写作者“写自己最熟悉的”“写自己感受最深的”,冯骥才在《艺术家们》里和盘托出他对艺术、对这个时代最切身细腻的感悟。

小说里穿插的大段艺术评论,冯骥才写来得心应手,也让赵丽宏“读得很享受”——比如,“画只有‘松’了,画中的一切才能呈现出一种自然又自由的状态,生命的状态。如果太紧,画就死了,而且画里边的东西就全跑到表面上来,变得有限。”

“我一直想用两支笔写这本小说,我的话并非故弄玄虚。这两支笔,一支是钢笔,一支是画笔。我想用钢笔来写一群画家非凡的追求与迥然不同的命运;我想用画笔来写惟画家们才具有的感知。”冯骥才的这段创作感言,正是解读这部小说精神地图的钥匙。

“我爱艺术,笔下的艺术家对我来说不是‘他者’,而是并肩的同路人。所以我跟韩美林等画家深交,也会在小说里注入对艺术家的理解。”冯骥才谈到,他写艺术家,写的是心灵史层面的“精神生活”,“我常说,太阳是黑夜下的蛋。我不回避写作的批判性,不回避自己是一个理想主义者和唯美主义者。”在《艺术家们》中,大冯忠实践行了自己的两个“不回避”。恰如中国出版集团副总裁、评论家潘凯雄所说,他对画界那种急功近利、拜金主义、为个人名利而不择手段等陋行都表现出强烈的嗤之以鼻和批判精神,而对楚云天、高宇奇和易了然等坚持艺术理想与追求的画家则竭尽钦佩赞美之热情,爱憎之别溢于文字毫不掩饰。

这种强烈的语感与气息,被《收获》主编程永新形容为“明亮而流动的阳光”,“大冯写了一群出生在天津租界区的艺术家生活,通篇流淌着明亮的情绪,哪怕是写困厄和苦难,也有着他特有的节制而悠长。”

复旦大学中文系教授、评论家郜元宝则读出了久违的“美”——“我们已经忍受了太多不美,当一部分文学作品周旋于丑、灰暗时,读者似乎习惯宽容‘丑’,但我们仍然渴望美,渴望明天。”在他看来,冯骥才颠覆了《儒林外传》式知识分子题材小说的写法,匠心独运地将空间压缩到艺术家群体,写出了一群有理想情怀的人们内心的高贵,“就像举着一朵玫瑰花穿过嘈杂甚至肮脏的小巷,但占上风的依然是美”。

诚如小说中定义的,艺术家是“非同常人的一群异类”,因此,必需“用另一套笔墨写另一群人物和另一种生活”。评论家来颖燕认为,《艺术家们》开宗明义,是以探讨艺术家的命运问题来探讨艺术问题——就像贡布里希的名言:没有艺术这种东西,只有艺术家而已。

在《思南文学选刊》副主编方岩看来,冯骥才对艺术家这一群体的描摹,是从职业个体或群像入手观察世界的可贵实践。他观察到,近几年的一些长篇有个共同点,就是叙述视角的职业化,比如李洱《应物兄》、张忌《南货店》、路内《雾行者》,无不是通过相关行业的知识和道德观念,去碰撞世界。

“85%的重要作品首发在上海《收获》杂志上”

1978年中国社会尚未完全解冻之际,冯骥才的中篇小说《铺花的歧路》在北京一家出版社受阻搁浅。“一个陌生女子的声音在电话里告诉我,她是《收获》编辑,叫李小林,叫我尽快把书稿挂号寄给她看。她的声调很高,年轻,有股子激情,像极了她母亲萧珊的声音。”在巴金故居和李小林碰面后,冯骥才又回忆起这段往事,不久,他的这部小说便与从维熙中篇小说《大墙下的红玉兰》,张抗抗《爱的权利》刊发在同一期刊物上。

他曾如是形容:《收获》在我背上这样有力的一撑一推,使我踏上了当代文学的不归之路。“三十多年来,我把自己在这漫长文学路上最深的足迹大部分都留在《收获》里了,估计有85%的重要作品都首发在上海这份杂志上。”

《收获》杂志副主编钟红明告诉文汇报记者,无论是冯骥才早期的作品《铺花的歧路》《啊!》,还是风格变化的《三寸金莲》,代表作《俗世奇人》之一之二之三……乃至陆续开出的“田野档案”“田野手记”专栏,非虚构《书房一世界》等,无不与《收获》牵手。

冯骥才也就此展示了丰富辽阔的创作光谱——从小说到非虚构,从随笔到口述史,长中短体裁都有。“就像猜谜语一样,我一直猜他接下来写什么,冯骥才有很多可能性。”评论家程德培认为,尽管无数种可能在大冯笔下不断被打破、推翻,但无论怎么变化出新,冯骥才仍是少有的几个作家里,一直坚守着文学的美的信念。而在作家孙甘露看来,《艺术家们》表面写的是艺术家的生活,实际上是将聚光灯投向剧烈变动的时代,“小说折射了一代人漫长精神生活的写照,反映的是时代的视野,俄罗斯文化元素对一代人的影响也浸润在字里行间。”

针对小说中隋意、田雨霏等女性形象,同为女性的评论家、华东师范大学项静则直言“不太满意”,“在这部作品里,男性主角的光环太耀眼,但与之相伴的女性往往丧失了自己的主体性,多是以楚云天为核心,却看不到女性的成长。这样的处理,也留给读者更多思考。”

“真正的书不止在书房里,作家要从大地田野学习”

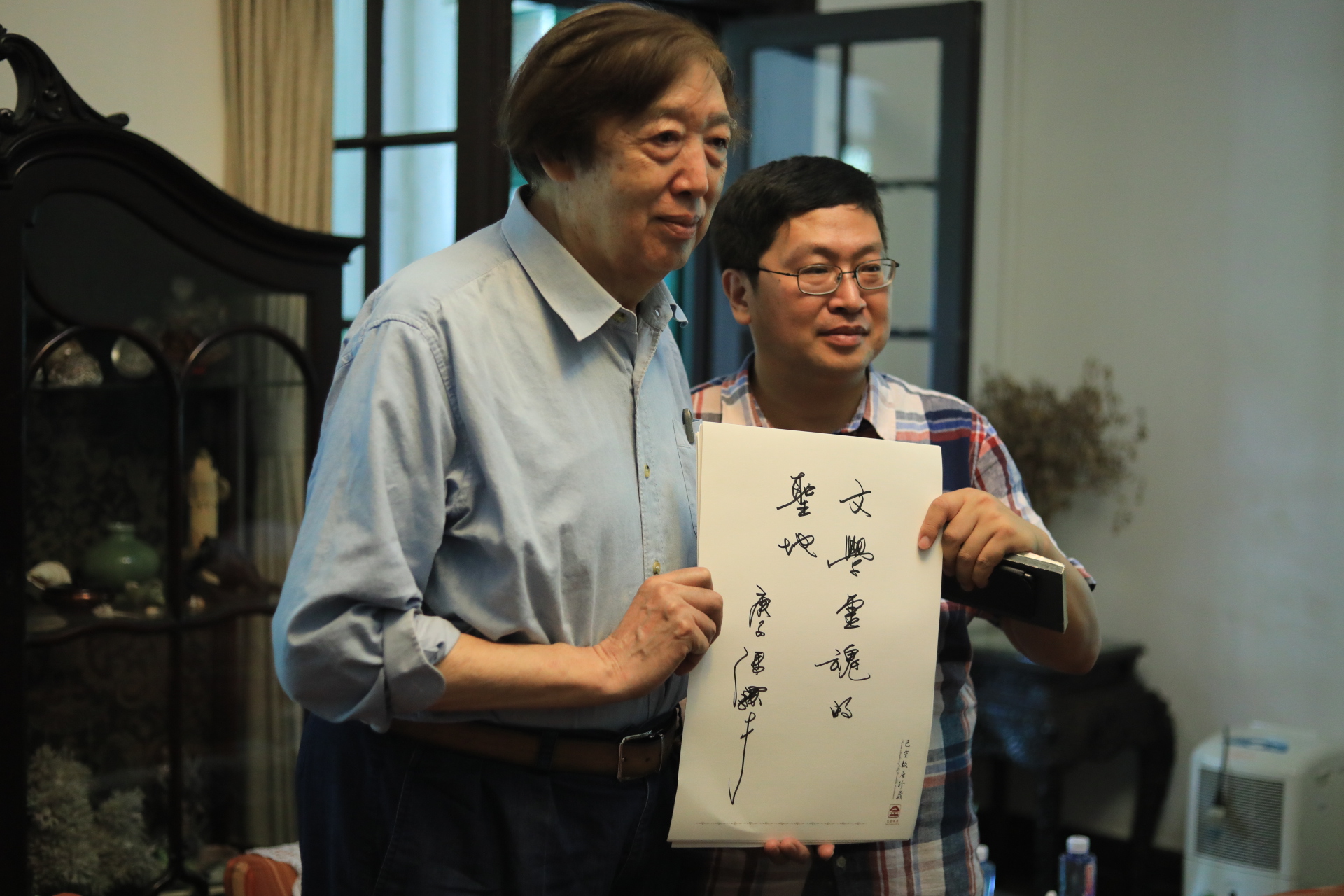

“这就是大冯。他从不忍下笔那么残酷,仍然存留真善美。”评论家、巴金故居常务副馆长周立民还记得,2006年,冯骥才、赵丽宏、梁晓声、张抗抗等全国政协委员提案,建议在上海建立巴金故居博物馆,由此,才有今天的巴金故居;故居开放后,他关心着巴金文献资料整理和保存,致信有关方面解决巴金故居资料文献中心建设;他还是巴金先生父女两代人的朋友,在故居欣然题写“文学灵魂的圣地”……

交谈中,睹物思人,端详了故居里好几个玻璃柜,储放着巴金生前旅游各地带回来的纪念品,俄罗斯的瓷娃娃、日本酒店里的火柴盒,冯骥才一再感叹:巴老,就是这样热爱生活、热爱土地的人!

▲沿着武康路漫步至上影演员剧团,冯骥才和梁波罗、达式常拉起家常

而他自己,也是生活最忠实的“读者”。“生活不是你刻意去找的,而是在不经意中积累的。我做的是活生生的文化,遇到的是活生生的人。当我回到书房,不是我找文学,是文学找到我。”冯骥才认为,学习应该永远是知行合一的,多年来,他拉着“四驾马车”——绘画、文学、文化遗产保护、教育,深有感触:“真正的书,不止在书房里,更在田野、在社会、在人心里。我要在田野里阅读那些文化遗产的书、生活的书、老百姓的书、生命的书,只有这样,才会是对一段历史、一种文化和一种生命的立体解读。”

奔走在古村落间,抢救整理文化遗产,冯骥才一直在路上。从小说创作,到文化现场,中国作协创研部主任、评论家何向阳认为,冯骥才的文与人,坚守与创新,呼应的正是文化自信的时代大文章。“梳理这一代作家的思想历程,能挖掘到他们对民族文化根脉的自信。”

不过,年届八旬的冯骥才也自嘲:自己爬不动山,30厘米台阶也上不去了。但他依然牵挂心焦国内非遗保护的短板——往往一边是亟待科学支撑的中华大地上的非遗,一边是求学无门的年轻人。“由于学科的不对位不配套,学科建设的滞后,非遗保护陷入困局。文化遗产的保护与传承迫切需要一支奋发有为的人才生力军,弘扬中华优秀文化的骨干力量。”他认为,如果说前20年是“抢救性保护”阶段,现阶段应进入“科学保护”新阶段,科学管理好我们的祖先代代相传的宝贵遗产,使之根脉相续,永葆活力。

作者:许旸

图片:叶辰亮 许旸 摄

编辑:姜方

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。