20世纪中叶,站在抵抗日本军国主义入侵最前线的中国,迎来了一大批西方政客、记者、古董商、收藏家,数千年文明积淀的古国在枪炮声声中被西方人不断地全面而深入地认知,也留下了一部部今天读起来仍觉津津有味的在华见闻录。

这其中,一位叫作格兰姆·贝克(Graham Peck)的美国人的游记,屡屡被后世史家研究资政,甚至在60多年后成为不少人的“必读书目”,显得有些出众。

这本1950年在美出版的游记英文名《Two Kinds of Time》,1987年由作者生前好友朱启明、赵叔翼翻译为《一个美国人看旧中国》在华首印,连享誉海内外的“中国通”爱泼斯坦都为其作序,力荐“给现在的青年一代……这是件好事”。

对当下读者来说,更好的事来了:经过全新校译,并配以贝克当年的一幅幅随笔写生漫画,这本游记由天地出版社再版发行,新名《战时中国》。

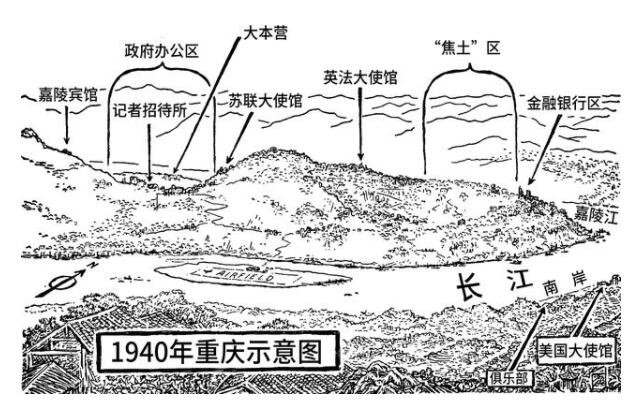

贝克一生经历了中国发生巨大变化的时代,但显然,战时中国的旅行让他最为难忘。贝克出生于1914年,从耶鲁大学毕业后的1935年秋天首赴中国,准备环游世界的他手头只有在念书时卖画赚的一点钱,只打算逗留两周就走。不成想,踏上这片古老而神秘的土地,这位美国青年便不能自已:“对外国人而言,中国不仅生活舒适,而且物价便宜”,原定的两周不知不觉延长到两年,走遍了大半个中国,学会了汉语,熟悉了风俗习惯,“身处异乡却无离群之虞”。1937年下半年,日本全面侵华,贝克只好暂回美国。随后,他将游记结集,出版了《穿越中国长城》(Through China's Wall)一书,畅销全美,连他的画也跟着升值。存够了旅费的贝克,带着要以研究中国为毕生事业的决心,在抗日战争如火如荼的1940年,又一次来到中国。

在贝克看来,他来华旅行的主要目标,是坐在中国的“时间之河”侧旁,观察从身后漂浮而来的人,把掠过身边的任何有趣的事都记录下来。其实,贝克终其一生只活了54岁,著述不算丰富,除了《战时中国》《穿越中国长城》,公开出版的还有《中国蒙古游记》《缅北行:缅战是怎样打胜的》《回忆在中国的生活》等共计6本书作,无一例外都是以两次中国旅行生活为蓝本,以画家的视角、记者的笔法,来观察思考一片疮痍、新旧之交的古国。

20世纪40年代的中国,究竟有何种魅力,吸引着一位原本可以在纽约安度余生的美国人两次奔赴中国,并一生为之着迷?而两次来华,他又在古老的华夏大地上见识了什么、笔下描摹出怎样的图景?

2020年的读者,已经和贝克以及《战时中国》有过一次“相遇”:2012年的热播影片《一九四二》里,被引用的最多的用来说明1940年代初河南那场灾难的描述,都由贝克写出。比如,“那些轰炸机整天在上空盘旋、俯冲、活像一群马蜂在折腾一只鼹鼠”,“这城市就像个把木板拿开而现出原形的蚂蚁窝,人们在连滚带爬地乱跑”……影片中的这些文字都出自这本《战时中国》的原著。天灾连带人祸,所谓的后方不断变成前线,贝克就这样在大半个中国、十几座城市间跑来跑去,记录着眼前的悲怆,思索着中国的未来。

长久以来,贝克都对“史家只顾大城市里的大事件的写法很不满意”,于是,洛阳到西安一线的流民和官员,成了他游记的主人公。1941年夏天,洛阳城内正笼罩在战争的恐惧之中,贝克在城郊的农村却看到了另外一番景象:农民们在静静的田野中安详如常地劳作,“当成千上万精神失常的城里人在乡间乱跑的时候,你总可以看到有更多的务实的农民及其家属在忙着日常工作。全国农民好像用一条绳子织成了一张看不见的大网,把大家连在一起防止了那种如丧考妣地东逃西窜。”

套用今天的话说,贝克有着西方人里难能可贵的“人民史观”。他说,只有那些名不见经传的千百万人民,才是历史真正的缔造者。在中国的经历,与劳苦大众的深交,理清了贝克的思路。他认为,在中国居住的那几年正值变革成熟的关键时刻,旧社会已经腐朽的再也不能苟延残喘下去了,发生在老百姓中间的那些小事情可能比官方史书中的大事件更为重要——而这正是形成了《战时中国》的主体部分。

来到中国不久,贝克就在美国驻中国战争情报办公室谋得了职务,后来成为美战时新闻局桂林办事处主任。特殊的身份为他提供了难得的搜集材料、掌握信息的机会,更加方便地了解了中国到底遭遇了什么、美国对中国到底又做了些什么。

1944年是抗战中谣言盛行的一年,谣言的峰值是一个少有人知的“大理—潼关线”黑幕。而最早公开披露这一密谋的,正是贝克的《战时中国》。贝克写到,稍早前“在蒋介石知情的情况下,某些重庆的国民党人与南京日伪政府达成了一项明确的交易”,即“从云南西部的大理向东画一条线,再从黄河岸边的潼关向南画一条线,在这两条线之内,重庆周围的中国西部地区是国民党的安全地带,日本人绝不会越过这条大理—潼关线。作为回报,国民党军在线外不进行真正的抵抗,欢迎日本人拿走他们想要的一切东西,包括美国人的那些飞机场”;“此后,日本人应当在他们的占领区之内努力消灭一切非国民党的势力:共产党,李济深的独立运动和其他地方集团作为回报;在日本人战败之后,国民党军将保护从事这一工作的日伪人员”。

合上书本,根据著名二战中国战场研究者余戈据此分析,贝克讲述的“大理—潼关线”的存在,至少让几个历史的细节都能得到合理解释:其一,1944年9月召开的国民参政会年度例会上,来自河南省的代表们提出请愿,要求枪决第一战区司令长官汤恩伯,作为对河南战场“连个象征性的抵抗都没有”所导致的惨败追责,遭到蒋介石拒绝——很有可能是因为河南位于“大理—潼关线”之外; 其二,还是9月,蒋介石与史迪威的冲突达到不可调和的境地,在十余天双方用意志掰腕子的关键时刻,蒋介石破釜沉舟般扬言这一次宁肯彻底失去美援也不会屈服——同样很可能是与日方达成的“大理—潼关线”协定给了他这一自信;其三,12月,日军“一号作战”攻势的顶点恰好就在从桂林向西推进300英里的贵州独山戛然止步,而此地国民党军队防守空虚,军事上日军完全没有半途而废的理由——唯一的解释是,独山几乎精确的位于大理—潼关线上。

这样看来,《战时中国》的内容被此后诸多历史研究者采信,也恰如其分——毕竟,能以此种身份徘徊穿插于共产党、国民党与美国之间且敢于大声疾呼、如实记录的人,实在找不到第二个。

广州沦陷后,贝克在广西游历,他看见这里的城镇破败不堪,“街道上活着的生物除了野狗、野猫和耗子之外,就只有路旁破衣褴衫的小贩,他们贩卖的都是些肮脏不堪的东西”,农民们穿着“用热带森林木纤维粗织成的蓑衣”。相比之下,广西军政要员们所过的奢靡生活,令他印象格外深刻:到达的当晚,我们这些外国旅行者就被国民党驻军的将领请来这座屋顶花园做客了。那是一席豪华的酒宴,有鲨鱼唇、大虾、鸡、猪肉、高级调味品等……这座有玉石花鸟装饰的屋顶花园凉爽宜人,那些肥胖的官员和商人们在笑语欢声中开怀畅饮。他们像孩子般地玩笑打闹,把他们新近走私来的珍品相互比较,其中有自来水笔、温度计、手表、旅程表、标着诸如“摩登时代”“欢迎”等英语字样的衣带环扣等。

贝克亲眼见证了国民党政权“最腐败、最守旧、最不得人心并打压一切舆论批评、断然拒绝一切有望收拾人心、重获生机的措施”,愤然写到:从我了解国民党的统治机器那天起,我就极端厌恶他。

不为太多人所知的是,最早指出蒋介石政权有法西斯倾向的,正是贝克。他在《战时中国》中写到:“国民党统治的许多措施(领袖崇拜、军队精英、政治警察)都是追随法西斯主义的模式,因而使人怀疑在精神上已是法西斯主义者,在结构上则想成为法西斯主义者。”

不要以为贝克经历的是“战时中国”,就写下了一部悲壮与哀叹的“战争咏叹调”。其实,更多时候,贝克都在以一种轻松的笔调,记录些趣闻轶事。画家的出身、旅行的目的,使得作者行文非常超然和洒脱,时时注意掩饰自己的感情,连爱泼斯坦也认为“他的文笔一如图画, 富有诗情画意”。这次再版,有了更佳的翻译和谐趣的配图,都让这本书的可读性骤增。

这本书是在1950年前后写成发表的。那时,美国政府正被中国共产党的胜利刺激得有些癫狂甚至神经过敏,麦卡锡主义甚嚣尘上——发表一部记述中国人民革命的作品显得方枘圆凿,需要是不只是一点点勇气。

天回望历史,一本非常时期的非常记录,让《战时中国》成为一笔非常的历史注脚,哲理规律种种,蕴育其中。

作者:故鲲 耳闻

编辑:童薇菁

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。