以色列国家文学奖得主耶霍舒亚新作 《诗人继续沉默》书影

1990年代某年,我同时读到了两本 《情人》:一本是众所周知的杜拉斯的 《情人》,一个法国姑娘 “我”和她年长的中国情人;另一本是以色列作家亚伯拉罕·耶霍舒亚的 《情人》,这本书当时在中国读者中不那么著名,但里面的一对情人,却同样超乎寻常。小说发表于1977年,在当代以色列文学中,它占有一个独特的地位:这是第一部让一个阿拉伯人以第一人称叙述故事的当代希伯来语小说。

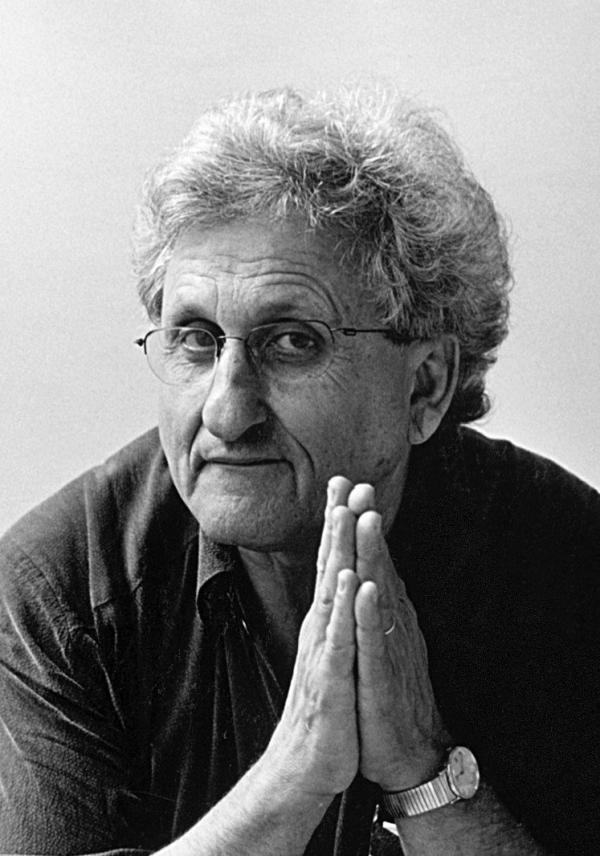

以色列作家亚伯拉罕·耶霍舒亚

再读耶霍舒亚的新作 《诗人继续沉默》时,25年已经匆匆掠过。耶霍舒亚也已有多本作品被译成中文,中国读者对他亦不再感觉到那么陌生了。毕竟,他是以色列当代文坛上与阿摩斯·奥兹、大卫·格罗斯曼等人齐头并进的著名作家。

人与人、人与社团、人与家庭之间的距离和疏远,是耶霍舒亚关注的主题

《诗人继续沉默》是一本小说集,收集了耶霍舒亚12篇短篇小说。第一篇小说就是 《诗人继续沉默》,讲的是一个年迈的诗人和他有智障的儿子之间的关系。儿子的智障,给了作者一个新的角度,来描写他在自己作品中经常触及的主题:人和人之间的关系,尤其是因为距离而产生的孤独。隔绝和孤独都是耶霍舒亚关注的主题:人与人、人与社团、人与家庭之间的距离和疏远。这篇小说从暮年的 “我”,来描绘他和无法对他作出正常反应的儿子之间的疏离,以及儿子那倾尽全力、笨拙地试图用某种方式表达自己、表达对父亲的崇拜和希图与他交流的愿望,读来令人更觉悲凉。

《与小雅利的三日》,也有很多细腻动人、令人伤心之处。小雅利的父母因为需要突击复习考试,希望主人公能够照看小雅利三天。主人公爱的是小雅利的母亲,而不是自己的女朋友,也知道他的好朋友在爱着自己的女朋友。在照看小雅利的过程中,他在孩子身上不断地看到的是他的母亲的影子;三岁的生病的孩子,一边做着孩子们爱做的事情,一边又似乎有着成年人的忧伤和智慧,在耶路撒冷这个古老的城市那酷热的夏天和孩子的高烧中,传递着故事中人浓郁的感情和不安。

和 《与小雅利的三日》中的男主人公一样, 《佳丽娅的婚礼》中的男主人公也是个前男友,只不过这个前男友的爱更纯情,更绝望,也更无助,依稀倒是有些鸳鸯蝴蝶派的味道。不同的是,张恨水、郁达夫们的主人公大概只是在无人之处伤心垂泪,而佳丽娅的前男朋友们却纷纷结伴而来参加她的婚礼,而从前并未明确表白的主人公,却一定要在心爱的姑娘的婚礼那一天,向她告白,他是多么热切地爱恋着她。

孤独、消极、忧郁和不再那么年轻的青年,是耶霍舒亚小说中常见的主人公

上述几篇小说都比较私人或者抽象,换掉希伯来语名字、换掉以色列的地名,这些故事可以发生在任何地方。而后面的 《面对森林》,却很明确地是发生在以色列。一个孤独、消极、带着浓厚的忧郁和失败主义情绪的不再那么年轻的青年——这是耶霍舒亚小说中非常常见的主人公——主动要求去当护林员,同时还在进行自己的研究课题——十字军东征。和他朝夕相处的是一个阿拉伯人。犹太护林员不懂阿拉伯语,阿拉伯人不懂希伯莱语,而且还是个哑巴。哑巴带着一个孩子,每天为护林员准备伙食。

这片森林生长的地方,从前是一个阿拉伯村庄。很可能就是哑巴阿拉伯人的村庄。 “自从他在阿拉伯人耳边吐出那个消失的村庄的名字以后,阿拉伯人就变得疑神疑鬼”,而且护林员毫不怀疑,这个阿拉伯人的妻子们(在他脑子里,阿拉伯人一定都是多妻的)都是在这个村庄里被杀害的。现在,他和哑巴阿拉伯人、阿拉伯人的女儿朝夕相处,周围经常是前来点着篝火野营的访客们。在他的孤独中,他盼望着灾害来临,将这一切毁灭,而当他真的带来了毁灭之后,他又很方便地嫁祸于哑巴阿拉伯人,而哑巴阿拉伯人,根本没有为自己辩护的机会和能力。

人们公认,这篇小说,触及的就是从以色列诞生之后,无时不在、无处不在的阿拉伯人和犹太人之间的冲突。

下一篇 《最后的指挥官》,则更加明确地提醒我们,我们读的是一篇以色列小说。在作家笔下, “战争”是这个国家基本的存在状态。小说里描述的军人,更多的是人,在以色列灼烧的艳阳下,在悬崖峭壁间徘徊的一群疲惫不堪、无所适从的士兵们。“在夜里,人们一次又一次地梦见战争。”这一群士兵接到命令之后,指挥官阿格农把部队带到一道渠沟里,脱掉军装,懒洋洋地睡觉。士兵们也听从命令,稀里糊涂地昏睡着。另外一名指挥官乘着直升机从天而降,雷厉风行地指挥这群士兵执行命令,行使他们军人的职责。七天之后,就像他突如其来地从天而降一样,他又突如其来地升天飞走了,士兵们再次回到了懒惰的阿格农的指挥之下,在烈日下继续昏睡。——他们并不需要战争,甚至也不需要这神圣的国土,他们恐惧、疲惫,他们只想睡觉,只想活下去。

以色列海滨城市阿什杜德风光

这几篇小说,我可以简单地总结出耶霍舒亚的人道主义、反战和对生命的赞美,最后一篇 《老头之死》,读起来却稍有困难,因为这里的老头一千多岁了,却没有衰老和死亡的迹象,于是,那位收留他的好心妇人阿什特太太便和邻居们串通,将他活埋。主人公马上又开始为自己的生命担忧:因为他也可能成为别人眼中的老头,他们也可以认为他太老了,然后选个时机将他埋掉。

从希伯来语到英语再到中文,成功的翻译帮助读者忘记了语言本身

一口气读完全书,这才想起,原来这本书最初是用希伯莱语写的,后来被翻译成英文,再后来由张洪凌、汪晓涛两位译者译成中文。在我看来,这是翻译上一项难得的成功:在翻译过程中,两位译者成功地用中文传递了文字的内涵,让读者沉湎于或故事或情感或现实或梦想或魔幻现实,而不是纠结于语言本身。以我自己肤浅的翻译经历,我意识到做到这一点非常不容易,因而相信译者一方面有深厚的中文和英文素养,亦有丰富的翻译经验,另一方面,也一定是花费了很多心思,力图传达原作者的意图。

我从张洪凌写的后记中了解到,另一位译者汪晓涛的学业背景是政治学。碰巧,这本书的前六篇和后六篇之间,在内容和风格上都有明显的差异——前六篇可以说是所谓 “纯文学”,而后六篇,则带有较为强烈的社会内容。这两个方面,在耶霍舒亚的作品中并不是互相排斥的,这里区分来看,也仅仅是强调一下它们之间份量的分布不同。我只是发现了这个巧合 (也或许是两位译者有意的安排),翻译前六篇的张洪凌受过专业文学创作的训练,教授语言和文学创作,是王小波、铁凝作品的英译者;而翻译后六篇的汪晓涛,在上世纪九十年代就翻译过政治学大家亨廷顿的名作,其政治学博士背景,也一定会有助于他从深层理解这些故事中没有直接铺陈、但无处不在的社会历史背景和冲突,并将文字中蕴含的情绪和信息准确地翻译出来。

即便是经过两层翻译,我们还是能够体会到希伯莱文的张力和魅力。现代希伯莱语只有一百多年的历史,在表达方式上非常直接,但以色列作家又都是在西方文学的大背景下写作的,他们的思维和创作方式,为受过训练的译者们提供了理解的通道,使他们能够越过语言的障碍,准确地理解和表达作品的内涵。加上译者的中文也十分流畅,读的时候,我完全忘记了语言本身——希伯来语,英语,中文,都无关紧要,我关心的是自从懂事后,开始听我祖母讲故事时就不断提出的问题:他是谁?他干啥?后来呢?

阅读翻译作品,读者达到这样的境界,译者的任务就完成了。

作者:杜先菊 翻译家,曾译《瓦尔登湖》全注疏本

编辑:王磊

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。