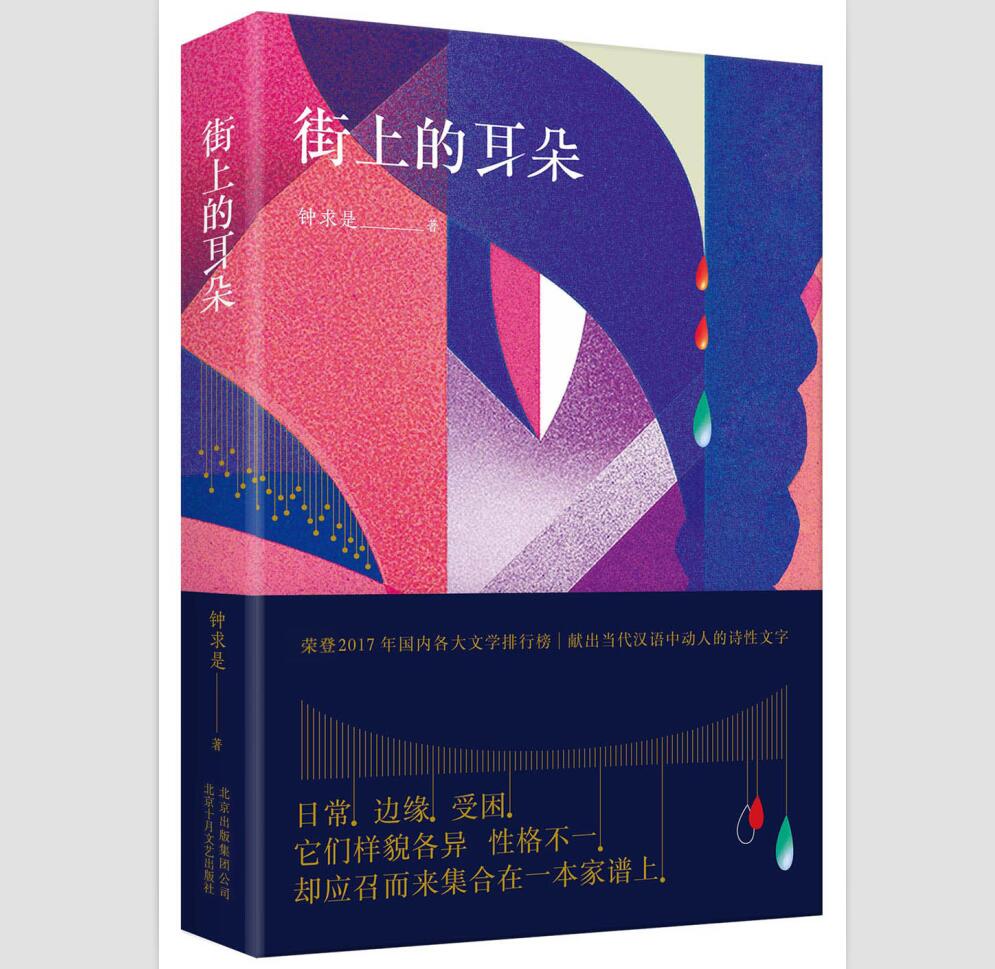

新书《街上的耳朵》所收录的这批中短篇小说为我近几年所写,先后发表在《收获》《人民文学》《十月》等杂志上。小说发表之后,仿佛游子走出家门去了远处,从此跟我既熟悉又陌生。熟悉是因为文中的一语一字都曾排着队从我心脏里通过,沾上了我的血液和气息。陌生则是因为我把小说放手后,近期一般不会在文字中与之相遇,甚至数年难以见面。它们凭着自己的命运在日子里晃荡,或者无所事事或者遇见朋友。这是作者和作品友好相处的适当方式。

现在,借助这本小说集,我获得了和这批小说短暂相聚的机会。它们的题目排成一列站在我的跟前。我打量着它们,温暖而伤心,如同创造它们的时候一样。它们样貌各异,性格不一,却应召而来集合在一本家谱上。

在此时,寻找这些小说共有的脾性和特征,也许是必要的。不用多想,我找到了三个词:日常、边缘、受困。

《街上的耳朵》

钟求是 著

北京十月文艺出版社

我是个平淡的人,脸面中庸,谈吐少趣,混在人群里就像一片树叶卧在树林里,但正是这种日常的优势让我干了十五年特殊的涉外隐蔽工作。同理,文学的目光可以盯住大苦大难,也可以打量日常生活。在大多时候,人们都过着平淡的日子,花开花落,数点年月。但平淡之下,又潜伏着复杂的悲欢情感。小说的擅长之处,就是能将日常中的特别东西拣出来。在《两个人的电影》中,两个最普通的人过着最普通的日子,但他们每年要见一次面看一部电影,因为有了这一天,两个人心里就存着一道秘密的亮光。《街上的耳朵》则写了流淌的岁月和隐秘的情感,这种情感很容易被平淡日子淹没,但总会在某一时刻探出头来。《慢时光》讲述儿子陪伴母亲度过温静的弥留日子,展示了生命结束时的一番模样。这些小说里自有别样的风雨人事,但又发生于平常生活之中。

这些年我在自己文字里遇到不少普通又特别的人,细辨他们的身份,常常带有边缘的特点。这些在生活中处于边缘的人,由于所站的位置不一样,容易与生活的墙碰撞,于是内心色调也不一样。对他们的精神地域,我挺有兴趣去探望并溜达。《星期二咖啡馆》写的便是失独老人的内心旅程,他们将对儿子的思念放在一个姑娘眼睛里,但世事起伏,生活中的谜题仍难以解开。《练夜》则是将一个活在暗黑中的盲人引到亮光处,激活其埋没的天性欲望。他苏醒后的日子里,从此有了明朗和自尊。《星子》里身患绝症的中年男子躺在山村空棺里看夜空,感受生死过渡时的精神安静。这些边缘小人物身上不仅有着常人的共性情感,也有着心理边沿的人性折光。

在这个快速奔跑的时代,人们拥有财富和痛快,同时也收藏焦虑和不安。现代人内心的精神障碍,一直是我写作的关注点。我有时很愿意倒一杯酒,与文字中的朋友聊聊各自的心事。在《愿望清单》中,年轻诗人走入内心困局,无法与周围的现实握手言和,只能借助游戏的路径,将自己送向自由的天空。不过天空之下,仍是坚硬的地面。《送话》里的法警姑娘尽管工作上没有做错什么,但心理受到了围困,这种微妙的人性悲悯,需要她向这个世界说一声对不起。《皈依》中的妻子内心困惑,便去佛门寻找精神依靠,丈夫以为自己在酒肉情色中能活得自在,却遇到了神启般的山谷钟声。事实上,对受困心灵的触摸和慰问,使我的作品增加了不少重量。

我不是个写作快手。我的小说里常会出现人物的心理难题,与这些难题相遇缠斗,是一种快事,也是一种挣扎。我曾经提醒自己,只有受过难的文字,才能显得可靠,才有脱俗复活的质地。

当然,作家不是眼戴墨镜、手持斧头的武夫,即使困斗挣扎,内心仍然是柔软的。柔软帮助作家形成了诗性,诗性又帮助作品生成了跃离地面的轻灵。这一点不需要多说,因为一个有经验的写作者都会去把控作品中的重与轻。我乐于相信自己的文字也是这样。

作者:钟求是 作家

编辑:许旸

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。