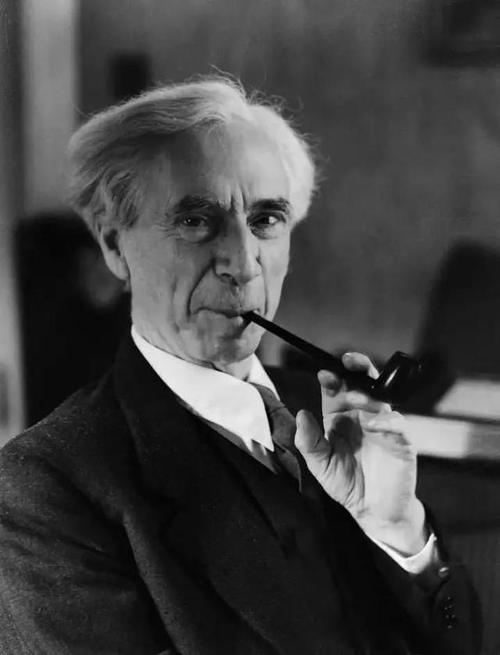

【编者按】1920年,享誉全球的英国哲学家伯特兰·罗素应梁启超之邀来华讲学,与胡适等新文化运动倡导者在学术上发生精彩的碰撞,随后出版了《中国问题》一书。在这本书中,不仅有关当时中国社会之种种弊端的议论,而且有关对中国未来发展之种种可能的展望。罗素博闻强识,其外祖父曾任英国首相,自然而然,罗素对中国的见识看法要比西方人甚至中国普通读者更为细腻深刻。下文内容摘选自《中国问题》第十二章——中国人的品格。

思和慕静的中国人

罗素

中国人天然有这样一种观念——思和慕静。

我不知道还有哪个国家会出这么一个诗人,把一个逃兵当作英雄去歌颂。比如,阿瑟·韦利所译白居易的《新丰折臂翁》。

中国人思和慕静之观念源于两个方面:第一,他们善于思考体悟;第二,他们无为静观,无意改变眼中所见。

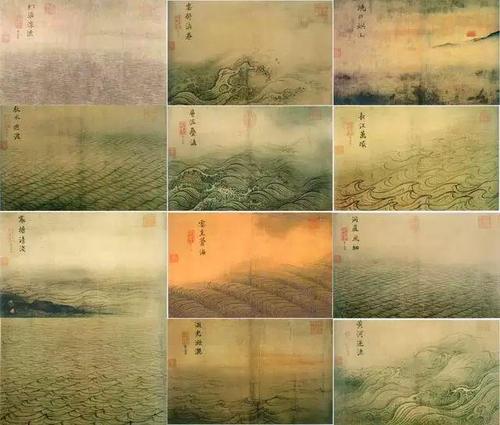

从中国画里就可以看出来,中国人从观察万物各异情状中得到愉悦,不愿先入为主设定图景,再缩减万物配图入景。

南宋画家马远创作的《十二水图》,通过对水的不同姿态的描写,表现出种种不同的意境和情趣

他们没有西方人视为第一要务的进步理想。

当然,即便对西方人来说,进步也是现代才有的理想,是科学和工业化大生产的组成部分。

今天学识深厚、思想保守的中国人说话措辞的方式跟他们古之圣人笔下写的一样。

如果有人指给他们看,某个方面进步甚微,他们会说:“卓尔不凡有之,缘何求诸于进步?”

欧洲人最开始听到这样的观点,会觉得说这种话的人傲慢怠惰,但久而久之,智慧渐增,我们开始会想,我们西方人所称的进步在很大程度上只是躁动不安的变化,根本不能让我们接近理想目标。

北京法源寺旧影

对比一下中国人在西方找到了什么和西方在中国找到了什么,深有意趣。

中国人在西方找到了知识,希望知识是通向智慧的大门,但我怕这种希望一般都会落空。

白人来中国有三种动机——打仗、挣钱、传教。

最后一种动机带有理想主义的优点,启迪成全了很多英雄事迹。

但士兵、商人、传教士关注点都差不多,都是要在全世界打上西方文明印记。从一定意义上来讲,他们这三种人都爱寻衅滋事。

中国人无意让西方人修习儒学。他们认为,“教有多宗,理出一端。”

怀着这种观点的中国人乐于看我们自行其是。

他们善商贾,但买卖之道与在华欧洲商人迥然相异。后者不断地谋租界,求垄断,筑铁路,开矿山,汲汲营营用坚船利炮变现权利要求。

中国人本不善带兵出战。因为,他们知道,别人要他们打的那一战不值得一战。

不过,这只是他们善于以理服人之特质的一个明证。

我认为,中国人善于包容接纳,远非拘泥本土经验的欧洲人所能想象。

京张铁路修成时修路人员在验道专车前的合影。左侧为工程技术人员,右侧是铁路工人

我们西方人自以为包容接纳,只是因为我们比我们的先人做得要好。但我们仍然在实施政治与社会迫害。

而且,我们执意认为,我们的文明和生活方式远胜他人。

所以,在遇到中国人的时候,我们自信地认定,能让他们像我们是至善。我认为这是大错特错。

在我眼中,一般中国人就算到了穷困潦倒的地步,也还是比一般英国人过得幸福快乐。

原因就在于,在思想观念上,中华民族比我们这个民族更仁厚,更文雅。

19世纪,街头编辫子的中国市民

躁动不安、好勇斗狠不仅产生了各种显而易见的恶果,还让我们不知道满足,丧失了因美而悦的能力,几乎不再具备善思考、勤体悟的美德。

就这方面而言,我们在过去百年间退化得相当厉害。

我不否认中国人在其他方向上走过了头,但正是基于这一原因,我认为中西接触可能会对双方都有益处。

中国人可以从我们这里学到最基本的效率观念,这对实际生产生活必不可少。

我们可以从他们那里学到善思善悟的智慧——正是这种智慧让他们血脉相承,绵延不绝,而其他古国早已消失得无影无踪。

我来中国是为了讲学。但在这里的每一天,我想的比较少的是,我要跟中国人讲什么;想的比较多的是,我能从中国人身上学到什么。

伯特兰·罗素

在久居中国的欧洲人那里,我发现这种态度并不少见。但从短暂驻留,或者仅仅是来这里赚钱的欧洲人那里,我发现这种态度非常罕见,令人感到悲哀。

在后一种人眼里,中国人在西方看重的东西——军事实力和工厂企业上并不精擅。所以他们不认为要跟中国人少讲多学。

但那些看重智慧、美感,或者仅仅是简单朴素生之愉悦的人,会发现这些东西在中国比较多,在心神不定、动荡混乱的西方比较少。

有了这番发现之后,这些人愿意生活在看重上述东西的地方。

我愿,我能怀抱这样的希望,中国人在学到我们的科学知识后,能给我们一些回报——他们能让我们学学他们的包容接纳,宽宏大度,善思善悟,恬淡平和。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。