1992年,顾城在德国墓地散步

顾城,男,1956年生于北京,朦胧诗主要代表人物。1993年10月8日,顾城辞世。

1985年冬,北京召开一个文学会议,期间钟文生病住在北京协和医院,杨炼、顾城、北岛、唐晓渡等人去院探望

无论他个人的生命如何晦暗脆弱,在诗人最好的那些诗行里,他呈现给我们的是一种健康自然的现代汉语,生机勃勃、明净动人。而这生机和动人来自他深渊般的悲伤,来自他对于时间和空间的穿透式的目光,来自他对于痛苦情绪精细的感受和感受之后的自我消化,来自他令人生畏的诚实和对于轮回的信任。在一个信仰被当作难民证去交易的时代,他始终保持自己的信仰;在一个流亡者纷纷带着镀金的光泽衣锦还乡的年代,他依旧被放逐。是的:一个人不能避免他的命运他是清楚的

——张定浩

顾城:夜的酒杯与花束

文 :张定浩

(一)

我所做的仅仅如此

拿起轻巧的夜的酒杯

你们真好像夜深深的花束

一点也看不见后边的树枝

可能是几个月前,或许也是深夜,我在微信里见到一首诗,此处节录的是它最后的几行。我想,重读这几行写于二十多年前的汉语文本是一种强烈而奇异的体验,这种体验和我想起诗作者是顾城无关,也无关这首诗背后种种为人所乐道的现实情境,这种体验只和语言本身有关,进而,和时间有关,更确切地说,是目睹了语言完成对时间的克服。

有两种诗人,全集诗人和选本诗人,前者我们需要通读他们的全集,了解他们的一生,后者我们只需要读他们为世人所公认的几首诗就够了。顾城介于这两种诗人之间。他短暂一生保存下来的诗作有两千余首,它们大部分是不重要的,无需仔细钻研,但就其重要的那小部分而言,又是非常重要的。他给予汉语新诗一种独特的贡献,这种贡献之后鲜有继承者。所谓“独特贡献”的说法如今在个人主义泛滥的大背景下几成套语,但深思顾城诗歌中的独特性,仍然有益于今天的写诗者,同时,也有助于将他从早期的“童话诗人”迷梦和晚期流亡异国的鬼影憧憧中挽救出来,赋予他一种新的生命,这种新生命主要由语言和声音所构成。

在尝试完成这样的任务之前,叙述一点诗人的基本情况依旧是有必要的。这种必要性,不在于诗人的尘世生活对于他的诗歌产生了多大的影响,相反,只是因为其生活的表面戏剧性超过了诗歌,从而吸引了大部分的公众注意力,即便仅仅为了更有效地摆脱它们,像蝉蜕一样,我们也需要暂且重新回顾一下诗人的一生。

少年顾城

顾城1956年9月生于北京,1993年10月卒于新西兰某小岛,年仅37岁。他的经历看起来并不比同时代其他年轻人复杂,幼年多病,很小就因为父亲的原因接触到诗歌写作,“文革”时中断学业,务农务工,在二十多岁的时候顺应朦胧诗风气成为著名诗人,然后和谢烨相爱结婚,对方也恰巧是自己诗歌的崇拜者,之后于1987年一同出国,四处讲学,定居于毛利人的小岛,期间另一位女性崇拜者李英也来到小岛,一起生活。直到这里,似乎都是叫人艳羡的童话故事。但最后的暴烈杀戮改变了一切。1993年10月,谢烨与他商量离婚事宜未妥,在一次失控的争吵后,他重伤谢烨后自尽,谢烨继而不治身亡,而李英也早在数月前就已自行离去。随后持续数十年的众说纷纭,强制性地掀开了在诗人神话背后的种种与普通人无异的暗疾。

大众永远都是嗜尸者。但我这篇文章不能提供给他们任何堪供咀嚼的新材料,我在写这篇文章的时候心里浮现的是另外一些读者。他们会先感受到一种普通人生活的悲惨,以及艺术家因为诚实和虚荣额外附加的悲惨,从而放弃对任何生活的结局作任何徒劳的辩护和判断,同时也不再去纠缠于一些无法与外人言说的是非;他们会明白作为话题存在和被窥探的生活不同于置身其中的生活,惟有后者才是真实存在的,而就连这种真实存在也是毫无意义的。他们必须先明白和感受到生活的悲惨和无意义,才能够更为认真地生活,并从议论他人的生活转向感受他人的生活,这是创作的起点。

我们最终能够言说和判断的,惟有作品,这是另一种更为牢固且可以触摸的生活。抒情诗人本质上都是可靠的自传作者,他们的自传就是他们的诗。

1987年5月,顾城与谢烨

(二)

据说《今天》同仁最初见到顾城诗作的时候并未太以为然,毕竟他们早早已经被岳重(根子)的《三月与末日》洗礼过。同样是早慧的诗人,岳重的知识结构显然更为庞杂,他所喜爱的爱伦堡《人·岁月·生活》表面上要比顾城喜爱的小人书和《昆虫记》更沉重地切近那个时代的中心。

很多年后,《今天》杂志在海外策划“顾城去世二十周年纪念专辑”,能够提供的不出意外地只有怀念,以及自我怀念,而在诗人生死之外的诗歌判断和论述上,他们对顾城基本是保持沉默的。也许在本质上,围绕在《今天》杂志四周的一群诗人(甚至也包括后来反抗《今天》派的另一群诗人),他们和顾城是两类存在,前者借助诗去关心世界和自我,后者则借助自我和世界来关心诗。

1992年顾城在德国的时候曾经写过一封给《今天》杂志的信,婉转地批评此刻之《今天》丧失了昔日《今天》的精神纯粹,变得“太专业”,几个月后,他在一次友人对谈里对此有更为直接的表述:

《今天》,说实在的,它弄得太学术了……问题还在于那并不是诚恳的学术。它整个儿是邯郸学步,它学着西方的方式,还不是西方古典的,是西方现代的,以此来看待全部的中国艺术。你看待是可以的,但是还进而以此为衡量中国艺术的标准,进而就等于是要求艺术创作向这个标准看齐。……写诗一定不是一个考状元的活动。

类似“考状元”的功利性比喻,在同一天另一场谈话涉及第三代诗人时也曾再次提到,我的诗他说不符合现代诗的标准。我说我对那个“标准”本身大加质疑。……外国搞艺术的,他们都是十分个人化的,但是中国人老以为西方有一个“主流文化”,老探讨这个“主流”。要我说呢,这倒真是一个古老的概念。……反正他们的口号都是比较高的,不同流,不合污的,那又存在着那么多的现实焦虑,就比较奇怪了。……诗想写才写的。那写怎么会有焦虑呢?写了拿去比赛,或者是为比赛而写,那就都不是诗的事情了。

几十年后,国内某著名诗人在向年轻诗人传授“国际经验”时说出这样的话,“你走遍全世界,所有好的作家、诗人都在谈这个东西,你可以说我不进入,那好,那你就别着急了,说怎么不带我玩儿啊?对不起,不带你,因为你不关心,不谈论这个”。全世界所有好的作家和诗人是不是都在谈某样东西,我不清楚,但从中至少可以看到一些中国诗人那种害怕不被世界主流带着玩的焦虑和被带了玩之后的得意洋洋。至少可以明白,为什么很多当代中国诗歌都不太像文学,而是类似当代艺术,以观念尤其是政治观念为本体,因为那是世界主流,不谈这个,不玩这个,就要冒着不被人带着玩的风险。以此作为参照,或许我们会更加清楚在上个世纪末孤悬异乡的顾城究竟是在说些什么,虽然围绕顾城的一切有价值的声音或许都早已被他暴虐的死所冲毁。

(三)

关于八十年代的诗歌热潮,毛尖曾写过一篇《没有人看见草生长》的妙文。她说,在八十年代,“永不熄灯的自修教室里,在那里奋笔疾书的绝不是为了成绩,一定是为了写出最壮观的诗歌献给心上人”;她说,“诗人宋琳,据说二十年后重回华东师大,从学校前门走到后门,只花了十分钟,这让他很悲哀,因为以前这段路程,他要跋涉一上午,路上得遇到多少姑娘多少诗人,目标得多少次被延宕被改变”;她又说,“八十年代的落潮,诗人们的退场,是不能只用怀旧的方式料理后事的,这其中,当事人多少都要负些责任”。这些诗人中的大多数(或许宋琳除外),在毛尖看来,都是极其自私的。他们极其懂得将个人的才能转化成最大程度的现世利益,他们在八十年代追逐女孩,九十年代下海经商,于新世纪到来之际各立山头攻讦谩骂,于新世纪里渴望迈入国际主流。他们曾是一个不成熟时代的宠儿,但他们在另一个时代之所以被遗弃,只能证明这个新时代的相对成熟。

所有为诗辩护的文章都在教导和劝喻读者,可以从诗里面获得多少宝贵之物,可以通过诗来获得多少宝贵之物。但一个诗人却不应当作如是想。对诗人来讲,诗,始终是一种有关失去而非获得的艺术。

失去的艺术不难掌握;如此多的事物似乎都有意消失,因此失去它们并非灾祸。(毕肖普《一种艺术》)

他或者她,男人或女人,将那些已然失去却难以摆脱之物写成诗,也许仅仅是为了可以摆脱它们,以便继续生活。所谓“贫困时代诗歌何为”的问题永远只是困扰诗歌外行的幻象,诗人原本就是丰盈和贫乏共同的孩子。

和那些匆匆忙忙要“抢班夺权”要跻身“国际主流”的中国诗人不同,顾城,是少数懂得这种“失去的艺术”的诗人之一。他的姐姐顾乡,曾经写过一篇非常节制的怀念短文,她说:“他有许多错,但一定不比大多数的人错更多。他到这个世界上来,占用的是很少的,他甚至只上了三年不完整的小学,他不吃好的不穿好的不用好的,而他给予这个世界的,我认为是多的。”

这并非一篇辩护文章。因为最有力的辩护已经在数千年前就被说出了。这就是诗人E.E.卡明斯认为“独自摧毁了所有约定俗成的道德”的人类认知的杰作,《约翰福音》:“你们中间谁是没有罪的,谁就可以先拿石头打她”。

(四)

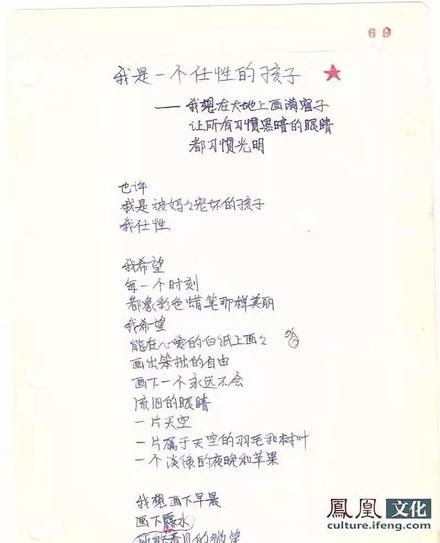

顾城诗作《我是一个任性的孩子》首页手稿

顾城全家照

顾城的父亲是一位颇有名气的部队诗人,这使得顾城很年轻的时候就接触到诗,和父亲对诗,并学习写诗。但与其说这种家庭的诗歌氛围促生了一位杰出的诗人,不如说是某种早年被迫浸习的甜俗诗歌品味如何纠缠和困扰了这位诗歌天才的一生。在诗歌领域,早慧并不总是一件值得庆幸的事情,它往往会遮蔽和纵容很多的不足,并让成年以后的进步变得非常艰难。简而言之,当人们惊叹于一个23岁的青年就已经写下“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”这样的传世诗句,却很容易忘记,就在写出这首日后成为诗人标志性作品的《一代人》的那个时间段,1979年4月,他和那些年沸腾在广场上的大多数人一样,同样也是大量平庸诗行的作者:

我醒来,

就看见了这个世界,

那么无耻又那么堂皇。

奇怪呀!

嗜好谎言的人类,

竟然因此而不灭亡。

(《我醒来》,1979年3月底)

大块大块的树影,

在发出海潮和风暴的欢呼;

大片大片的沙滩,

在倾听骤雨和水流的痛哭;

大批大批的人类,

在寻找生命和信仰的归宿。

(《时代》,1979年4月)

对流行歌曲式的滑利韵脚的依赖,以及词汇库和句法上的清浅,是顾城早期诗歌很明显的特质,即便到了公认诗风大变的后期也依然时不时地显露,如写于1991年的《唱》:

红楼炊烟缭绕

那是我们的棉袄

绿顶百鸟飞翔

那是我们的夏装

但我们或许可以更公允地说,这种清浅滑利实则也是当代汉语诗歌几十年来最深得人心的特质。在顾城同时代有舒婷,在之后有汪国真、席慕容,再往后,翻翻最近这些年公众层面的诗歌刊物或诗朗诵节目单,或者比如前些年汶川大地震时的全民诗歌秀,莫不如是。在新诗圈内,对此特质一直有两类常见的反拨形态,一种是化清浅流利为更直截粗鲁的口语诗;一种是转向拗句、意象和谜语密集的玄学诗。而这两个向度,其实顾城在早期诗歌里也曾尝试过。比如他刚出道时备受争议的两首短诗,《远和近》就是在追求口语化的表达以及某种口语诗所依赖的陡转,而颇令时人困惑的《弧线》现在看来其实就是很简单的意象派。但这在顾城仅仅是一种尝试,日后他并没有沿这两个方向发展,相反,他继续他那些清浅简单的词汇,只不过,他将它们渐渐敲击出一种新的声音。

来源:收获

编辑:张子杰

责任编辑:李伶

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。