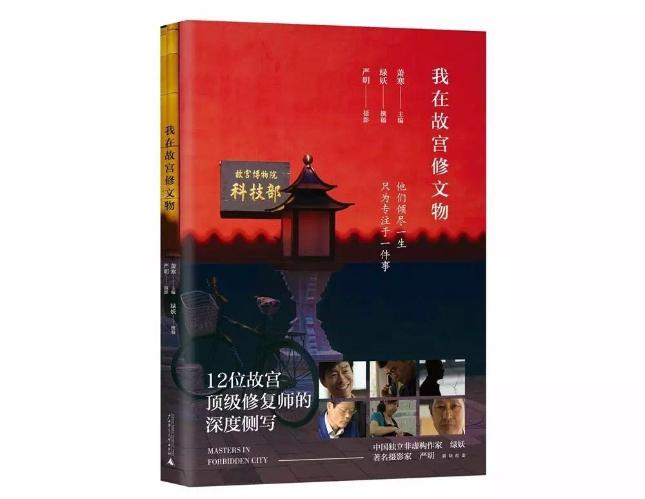

2016年,一部将镜头对准故宫文物修复师们的纪录片《我在故宫修文物》红遍了大江南北。他们是故宫里的钟表匠、青铜匠、摹画工、木器工、漆器工……他们一代一代薪火相传,是故宫重要的非物质文化遗产。宫墙外的世界斗转星移,宫墙内的他们却要用几年的时间摩挲同一件文物。一座宫廷钟表上千个零件要严丝合缝;一件碎成100多片的青铜器要拼接完整;一副古画揭一两个月;一幅画临摹耗时几年到几十年……他们用自己的一辈子来诠释“因为热爱所以坚持”“择一事,终一生”的牢固信仰。

他们在故宫曾经的“冷宫”里修文物,也修了浮躁的人心,修了我们的欲望,还有我们自以为是的价值标准。“那种耐下心来,不急不躁不赶地去做一件事,这样的气质现在太稀缺了。”“很多东西说出来就一句话,但做到就需要一辈子。”或许,这便是为什么这样的片子、这样的人、这样的故事会打动人心的原因吧。

王津:修文物是与历代工匠的对话

(节选)

▲王津在修复大型钟表

郭老师说我修过写字人钟吗?哦,那是瑞士的写字人钟,那里面的人写出来的字儿是英文。当时瑞士在北京办一个活动,钟摔坏了。他们有修复师过来,但可能时间紧,晚上发现,第三天早上就要用,就请故宫帮一下忙,地方在金融街,离我家特别近。那时晚上十点多了,我从家过去干了半宿,损坏的小零件做了做,第二天中午又去,弄到晚上十二点。

其实也没什么,它有一个链断了,不够长。我说你干脆摘掉这个,买根0.5(号)的钓鱼线。那个线粗细合适,韧性好,力量够,新闻发布会能用。救急你没办法。它应该是这种链,这种链我们故宫有一些,不多,不能给他用呀,两码事。只能拿这个代替一下。他也同意,他说行行,达到效果就行。

用民国的纸币代替羊皮补气囊,我们师父那一代就用。那种纸币韧性好,比纸要强。后来我们发现前人修复中也有拿那纸币粘的。那种羊皮是国外做的,挺薄,跟纸似的,国内没有。这些都是没有办法,(零件)没有啊。现在我们钱(纸币)也没了,也没用了。

修文物是跟古人对话,他们那么说,我也没有什么太大的感觉。但的确感觉跟历代修复过它的工匠有交流,你打开一个钟,你能感觉到有的修得很敷衍,有的做得非常细。这人手艺,活糙活细,有感觉。可能很多钟上一次修都还是清朝。包括桌上这个钟,它上一次修是什么时候?解放后修过的钟肯定不会损坏得这么厉害。距离上次修应该百八十年了。

王有亮:我们永远是修旧如旧

(节选)

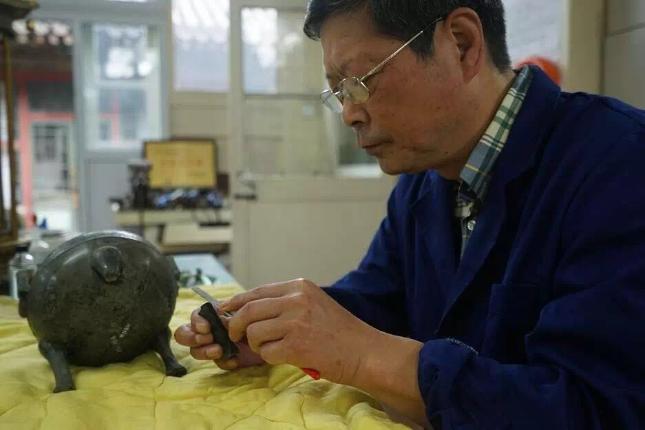

▲王有亮在修复青铜器

文物修复遵循“最小干预”原则,包括修复的地方跟原件要有区别、有可识别性,这是意大利和日本搞的,叫《威尼斯宪章》,我们倒是不反对你们国家怎么修。意大利那儿修的我们也看了,我和我师哥我们一起去过,它那儿雕塑多,只要能立着,胳膊缺了不配,维纳斯缺了不配,搁咱们这儿的话我个人认为还是不好。如果你有可参考的资料依据你就配上,还是完美的一个再现。可是他们就是有资料也不配,就说你弄上去不是原来的东西了,他就是那么一个概念。然后色还不给人家做好了,就是故意。其实搁我们来讲等于手艺忒差了,等于你做不出来你才……咱们不能挤兑人家,我们就说我们的想法就是修复得越看不出来我们才认可,这是你的手艺。让人能看出来,那太简单了,那活儿还不好干。有个教堂是地震了还是什么,神父像碎的一塌糊涂,又贴回去了,贴回去多少把眼睛得随上吧,他给你露白,眼睛是白的还有裂缝,多难看,人物首先要看眼睛,你多少给它勾勾。

我们这行,对一个人手艺的最高赞誉是恢复原貌,就等于你所做的让人看不出来。一件青铜器碎一百多片,别说什么了,光焊接上面全是道子,跟蜘蛛网似的,所有焊锡多了得去,少了得补,然后颜色跟两边随,得让它看不出断碴儿来,我们必须这么做。

单嘉玖:磨刀刮纸就是磨你的性子

(节选)

▲单嘉玖在描摹古画

传统上讲我们这个工作就是师承制这么传下来的,它确实有它的好处,不像学院一个老师教四五十人,你教出来的东西,它就像近亲繁殖一样,那四五十人全是书上一个模式。你这个一个师父教一到两名,比如这位师父做手卷相当不错,那位师父可能是册页,他各有各的特长,带徒弟出来,必然跟师父靠近,那这个东西是一个蒸蒸向上的东西,它就会长远。所以书画修复从历史上到现在一直是师承制。

师承制传授的全是经验,比如说我应该怎么做这步,从外观看觉得应该怎么做,但真正做中有可能触发其他情况,要调整方案,这就需要经验。学院制是通过理论来传授,初级你可以是学院制,先普及一下,那要往深了走一定是师承制,这个走得更长远。这是我的理解。

徒弟跟师父学也是言传身教,从师父身上学东西。老师傅们从来没有说八点钟上班八点钟到,基本上都在七点半,七点四十就来了。来了之后不像现在先看手机看微信,看新闻,喝点水,吃个早点,人家是来了以后就系围裙。他们那群人工作上真是。所以那时当徒弟比现在苦,师父七点半就站那儿了,没有说师父干活,你在旁边坐着的。那时候的人可能学技术也比现在更积极,大环境是这样。

没人要求这些老师傅们,他们可能就是爱干,就是对这个工作有极大的乐趣,他不烦,干完一件领一件。

屈峰:文物的价值不在于修复,而是传承

(节选)

▲木器组屈峰在修复文物

我认为修旧如旧,旧就是经过了历史沧桑才叫旧,必须是经过时间磨炼才叫旧。要把它修成跟新的一样,那你重做一件不就完了,你按照它的工艺重做一件,你干吗修它。修它的原因,是因为它在时间磨损中有损伤了,我要让它不再损伤,延长它的寿命,并不是说我要就要把它弄成一个新的。比如说一个人,他老了,我们只是让他身体整个健康能多活几年,我们不能说把这个人一下子变成二十岁,那没有意义的。就是因为他走完了这一段人生,他的历程这里边有很多事情。文物的生命和人是一样的,你要把它修到那个婴儿时期,那意义有多大,那我们把故宫拆了重盖一遍,按过去的工艺重盖一遍,何必修它呢。就像表面的漆,正因为那个漆经过沧桑历史它才变得斑驳,它有断有裂纹,我们才觉得好。它是另一种美,它是历史沧桑的美,对吧。

纪录片《我在故宫修文物》导演萧寒:现代中国需要工匠精神。一辈子只干一件事儿,这太牛了,现在我们的年轻人可能做不到,三年跳两次槽,一年跳三次槽。这就是为什么年轻观众会一下被打中,都说“献出我的膝盖”、“跪了”。那种耐下心来,不急不躁不赶地去做一件事,这样的气质现在太稀缺了。

著名作家绿妖:很有幸,我能近距离地看到这些一流工匠的工作状态,听到他们回忆自己的师父的点点滴滴,工匠的骄傲并不来自炫耀自己修过多少国之瑰宝,而来自更真实的器物,更具体的手感:这件文物我修过,我对得起它,我放心。他们的面貌沉静安详,是在世上找到了安身立命所在的脸。我羡慕这样的面容。

著名摄影家严明:能在故宫“拍文物”,我是幸运的,也满心震撼。长期的心驰神往终于变为抵达:国宝俯仰皆是,人物真实可感。文物总是在时间里越发显露出它们的意义,修复技师们正是用时间使自己的人生完整。他们坐得住、给得起,如此一生……像一个景观、像一个仪式。

*节选自《我在故宫修文物》,广西师范大学出版社