▲张维理(右一)在甘肃进行农田土壤质量百分价评价模型实地校验。

农业科研,不仅需要理论突破,更需要科研人员在一线进行长期大量试验测试。如此,才能将论文写在大地上,让创新“拒绝”沉睡,让成果为民所用。

万物土中生,有土斯有人。土壤为万物之本,是影响农业、林业、水利、环保、建筑、工业、交通、旅游、矿业、气象、国土等各部门、各行业的基础要素。长期以来,我国缺乏一套全国系统性完整表现各区域的土壤剖面数据。

直到今年,由中国农科院农业资源与农业区划研究所(以下称“资划所”)牵头,联合国内12家科研院所共同完成了覆盖我国全域的高精度数字土壤。这是我国迄今最完整和精细的土壤资源与质量科学记载,为了解土壤与环境质量演变提供了依据,开启了我国用土壤理化性状量化描述土壤资源与土壤质量状况的时代。

高精度数字土壤的推广应用工作也积极展开。项目相关150GB矢量数据,已全部汇交至国家科学数据中心,对我国科技界全开放。

记者从资划所最新了解到,项目已在耕地质量演变、流域氮磷流失量估算、环境容量测算、温室气体减排、医药、水利、林业、测绘等方面,为我国60余家专业科研与技术部门以及31个省区市的农业、国土、环境等技术部门应用。

“未来,土壤变化也可以进行预报,就像天气预报一样。”项目第一完成人、资划所研究员张维理对未来充满憧憬,“目前我们已经可以做到宏观预报,预计再过10年就能对每一块地的土壤变化进行精准预报!”

“高精度数字土壤”项目启动至今已有21年,张维理和项目一起共历沉浮,从中年陪跑到伏枥之年,如日长似岁,若似水流年。

21年,足以占据职业生涯的“半生”,一项科研工作能坚持如此之久确不常见。对张维理来说,农业科学研究,不仅需要理论上的突破,更需要有经验的科研人员在一线进行长期和大量试验和测试。只有长期坚持,才能将论文写在大地上,让创新“拒绝”沉睡,让成果为民所用。

把一辈子交给土地

高精度数字土壤,究竟是啥?

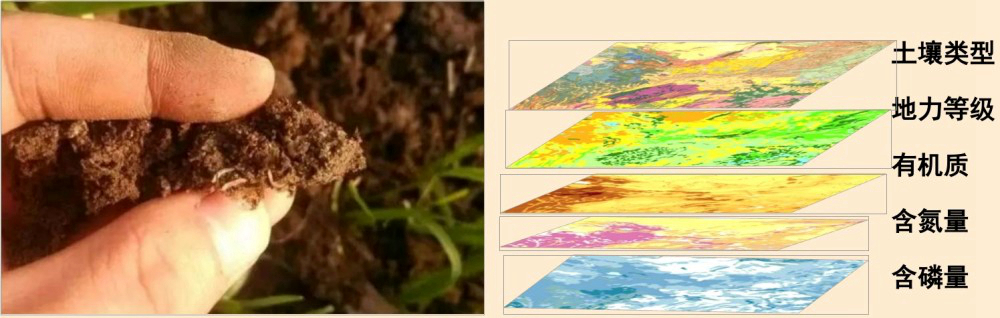

简单地说,就是利用地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感技术(RS)等“3S”现代信息技术方法,模拟和重现土壤类型、土壤养分等土壤性状的空间分布特征。

高精度数字土壤含土壤类型、土壤有机质、全氮、全磷、全钾、酸碱度(pH)、有效磷、速效钾和土壤剖面点九大图层,具有多要素(多项土壤理化性状)、高精度(100米数据)、时空维度(40年土壤空间数据)特征,能以1公顷为单元提供各地多项土壤资源与质量理化性状。其中的土壤质量稳定性性状,如土体构造、质地、母质、成土条件、土壤类型等,时效性达上千年,可长久使用;而土壤有机质、酸碱度、氮、磷、钾等养分含量、耕层厚度等土壤质量快变化性状,为了解土壤与环境质量演变提供了依据。

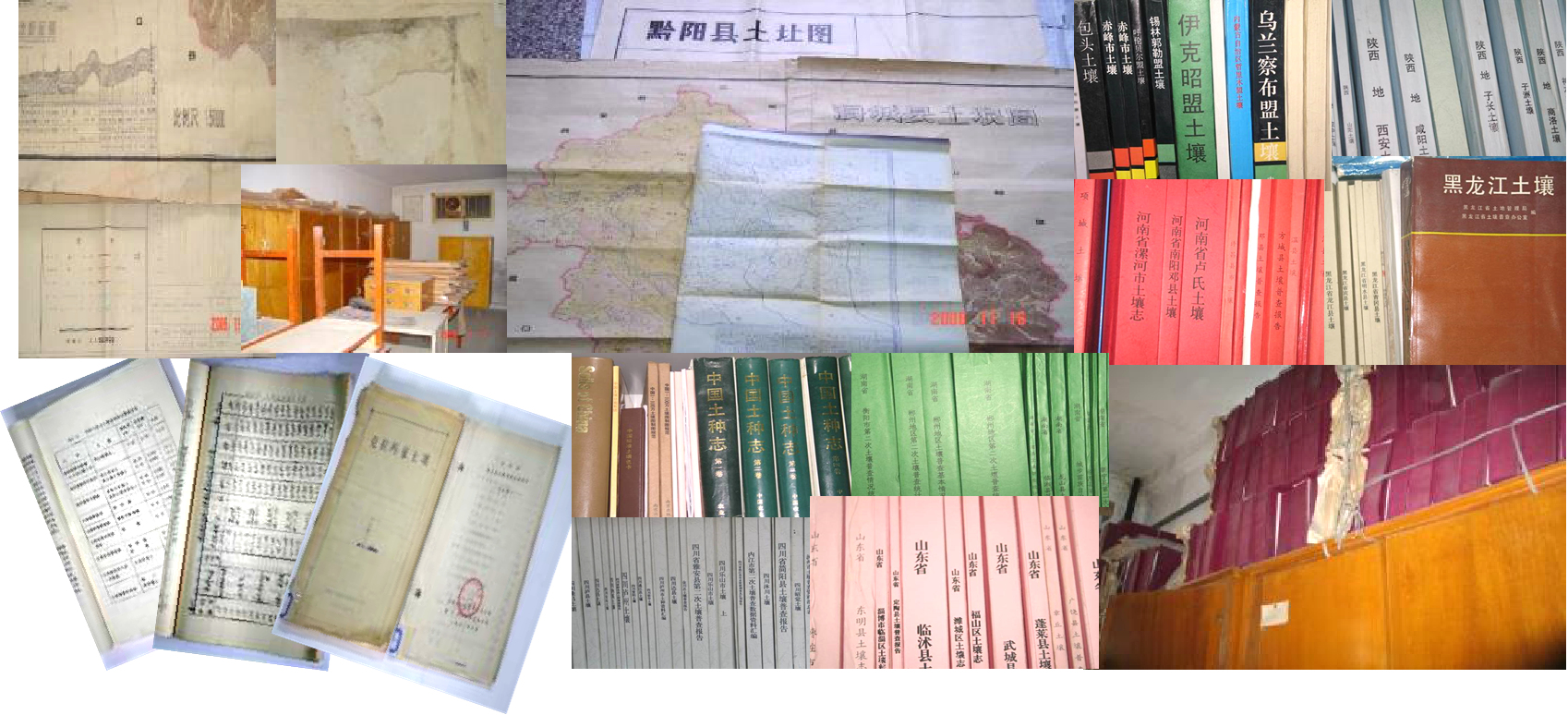

这是一个基础性科研项目——收入了上世纪80年代初全国第二次土壤普查完成的大比例尺土壤图件和约2194个县的7万个土壤剖面记载,还收入了最近10余年全国性土壤调查获得的1000余万个具有坐标定位的农田耕层土壤采样数据。

如此浩大的项目,所需要的收集图纸和数字化工作,竟然是尚未获得任何科研经费的条件下开启的。

“当时就一个念头,这是我必须做的事情。”张维理说。

外柔内刚的她是一个留着干练短发、有些倔强的女科学家,坚持着自己关于“对”或“不对”的判断:过量施肥是不对的;科研成果无法帮助农民和农业解决实际问题是不对的;单纯以论文数量考核科研业绩是不对的;教育不谈理想是不对的……很多“不对”的事情她一个人左右不了,但“对”的事情她始终在坚持,“踏踏实实做研究,把一辈子交给土地”就是其中之一。

当时,整合全国土壤基础数据显得尤为迫切。

新中国成立以来,我国曾经进行过两次全国性土壤普查,其中上世纪80年代进行的第二次土壤普查是迄今为止最完整的——挖掘了600万个剖面,各地分县完成了大比例尺土壤图,数据完整且可靠性高。然而限于种种因素,当时全国范围仅完成小比例尺土壤类型图和养分图的汇总,未及完成全国剖面库的整理。这些数据散落于各县,由于年代久远,纸质文件面临丢失、损毁风险,对它们的抢救性收集刻不容缓。

“这是我国最详尽、最有价值的土壤资源基础数据,其精度和质量与发达国家的土壤资源基础数据相近。由于具有时空尺度的唯一性,这些宝贵数据的损失对国家、对社会各层面都是无法挽回的。”在张维理看来,能像“二普”这样动员大量人力、物力、财力的全域调查,未来在世界范围内几乎都没条件再做了。

受技术所限,“二普”省一级的土壤图是机器印刷,有数百套;而县一级的土壤图全靠手工绘制,最多只有5套——一般档案室放一套、县政府或相关机构保留一套。但随着机构改革的推进,以及地方拆迁引起的变动,部分县一级的图丢失。即便辗转留存,不少土壤图也只是贴在墙上,风吹日晒加上受潮,有的发霉,有的破了洞。

有一次,张维理去云南做植烟土壤普查,向某个县借了一张土壤图。由于随身行李太多,那张图丢在了机场。“当时我那个着急,这种图丢了就可能永远消失了,所以回来我们就加紧做收集的工作。”

从偶然结缘到一生的事业

来自农村家庭,从小在寒耕暑耘的环境中长大……不少人觉得,张维理之所以热爱土地,大概率是跟其年少时的经历有关。

事实并非如此。她出生于知识分子家庭,从小在学子汇集的清华园里长大,与土地的结缘纯属偶然。她的母亲是清华大学老师,平时忙于研究工作,理性平和,话不多;毕业于交通大学为抗战又进入黄埔军校的父亲相对更加感性,经常给她灌输“热爱祖国”“为中华民族屹立于世界民族之林尽力”的理想信念。

在这样的家庭环境下,张维理笑称自己少年时的梦想是成为女工程师——站在高高的脚手架上,或者在巨型塔吊上指挥大型工程建设。

1968年,不满15岁的她,到山西一个偏远贫困的小村子插队。尽管有6年时间都生活在太行山区,那时的她尚未立志于扎根土地。但至少,和乡亲们的朝夕相处使她深切地理解了中国农村的状态。

真正让她与土地,或者说与土壤科学的结缘,始于1974年进入山西农业大学学习。“那时起,我成为了一名农业科研人员,土壤和农业成了伴随我一生的事业。”张维理说。

在研究生培养制度恢复后,她考上中国农业科学院研究生院,师从我国著名农业化学家张乃凤先生。硕士毕业后,由于学习成绩优异,由教育部选派赴德国进修。

在德国,她却被质疑“专业基础知识差”。

原来,一次用餐的时候,张维理盘中的一块牛肉怎么也咬不动,坐在一边的系主任、国际知名土壤科学教授容克问她:“你知道牛肉的主要成分是什么吗?”“纤维素。”她脱口而出。教授摇摇头。事后,她得知系主任对别人说:“维理的基础这么差,怎么可能读博士。”

张维理听到这句话后,第一反应就是不服输:一定要读博士生。她找来植物生理学、植物营养学、土壤学的经典德语专著,每天背着硕大的背包,里面全是砖块厚的书。就这样,她仅用一年时间就以优异的成绩通过了博士研究生规定的各门课程考试。在指导教授米勒的力荐下,她成为德国DSE基金会第一位博士学位奖学金获得者。

▲1984年德国留学期间,张维理(右二)在卡斯鲁尔留影。

大数据技术攻克异源海量整合难题

“留学时,国外的生活水平远高于国内,很多人都留在国外不回来了,你的丈夫又在国外,为何还是坚持选择回国呢?”记者问她。

在理想教育中成长的张维理对回国决定没有丝毫犹豫,“身处国家经济和科技高速发展时期,能够为国家发展做些事情,即使只是添了一块砖、一片瓦,还是很有成就感的。”

德国留学生涯让张维理在专业领域有了巨大的收获,其中就包括对交叉学科的深刻认识。多学科的介入,也成为她打开土壤大数据的一把钥匙。

高精度数字土壤不只是将纸质资料收集后数字化这么简单,将纸质图集和资料数字化的工作量占总体工作量的1/3,而对异源海量数据的时空整合与表达占总体的2/3。

我国幅员辽阔,高精度数字土壤建设不仅工程量浩大,而且由于全国各地原始图件和剖面资料标准各异、坐标短缺、资料残破、标注模糊、图纸变形大,加工处理过程也异常复杂,需要进行数万项的专业技术处理。

比如,各地分县绘制的土壤专题图比例尺、坐标系、图幅、土壤理化性状测试方法、度量单位各不同,将其整合为一张完整的中国土壤图,需要在科学层面和技术上同时拿出解决办法。再有,通常视觉可分辨颜色仅100余种, 而在全国大比例尺土壤图中,要对2万多个土壤类型进行视觉可辨的配色,如何对其进行配色表达?

张维理团队将数据科学、自动控制与人工智能设计原理引入土壤学研究领域,在国际上首创土壤大数据方法,以层级化流程设计实现土壤科学需求设计统领其他各层级设计,以自动化、人机交互式的数据流程替代人工流程,以并行于大数据流程的质量监控设计实现土壤科学家对全流程的掌控和人工干预,扩展了土壤科学研究方法,也为构建我国土壤时空大数据提供了方法保障。

目前,团队已研发约200多个人工智能模块,置于进行土壤大数据时空整合的2000余个分段流程上。他们为每个功能模块赋予特定功能,各模块既能独立完成各自特定任务,进行自动化的土壤要素提取、过滤、统计检验、逻辑结构提取、分类、赋码、归一化、坐标转换、数据转换、图幅转换、土壤剖面点坐标匹配、注记表达与过滤、图示表达、图例编制、专题图辅助图表编制等操作,也可以和其他模块组装在一起,共同完成多目标的复杂任务,极大提高了大数据分析效率。而研究人员只需要在人机互动的入口、出口和中间控制点进行管控,节省了大量人力和时间。

“需要加工处理的数据总量达到TB级,数据来源多而复杂、专业性强、技术难度大,以我们团队人力资源,靠人工完成这些数据分析估计要花数百年时间。土壤大数据方法的核心是人工智能和人机互动,让机器学会规则,代替人工去完成大数据的处理工作。”她说,人工方法完成一个分幅土壤专题图的配色和注记表达至少需要半个月,人工智能技术只需20秒。

在她看来,解决异源海量数据整合难题的关键在于学科交叉,基础则是科研人员在这一领域的长期深耕和创新。之所以能创建土壤大数据方法,关键在于团队核心成员长期从事土壤科学领域研究。“交叉运用多学科方法、进行跨界和创新研究的前提是在其专业领域掌握坚实的基础理论,基础不牢,将难以深入和取得真正意义的创新和突破。”

解决更多事关“吃饭”实际问题

研究要精,而格局则要广。

我国农业科技起步较晚,还有很大的发展空间。张维理始终认为,农业科研人员必须“走出”实验室,脚踩大地、着眼未来,解决农民和农业的实际问题,“做农业的怎么能不了解农村、不知道农民在想些什么呢”。

但是,农业科技领域始终存在一个矛盾:每年推出的科技成果很多,能解决农民实际问题的却不多。原因之一在于,很多标准、专利、论文在推出后,缺乏持续跟进,长时间以后就会“沉睡”到无人问津,形成资源浪费。

张维理认为,农业科研领域应当更加重视应用研究,思考政府、企业、农民、科学家等主体的相互关系,理顺基础研究——应用基础研究——应用研究的流程。在农业上能真正发挥作用的新技术往往需要大量验证,“当下专利数量正在高速增长,今后应该更重视新技术的校验和落地。”

根据现有的土壤大数据,我国0—30厘米的农田土壤有机质含量在过去的40年中增加了大约9%。这与农作物产量增加有关,更多的农作物根系残留物留在了土壤中。未来,随着产量的继续增加,再加上秸秆还田的加成,有机质还会继续增加。

“东北地区的调查显示,部分农田有机质含量确实在降低;而南方一些省份,部分水田改为水旱轮作,也引起农田有机质含量下降。”张维理说,“另一个坏消息是,农业面源污染未见缓解。”

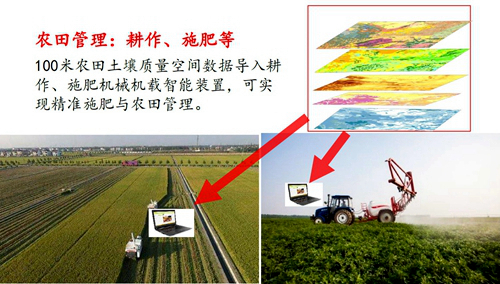

如何让农民既能做到增产增收,又有效减少农用化学品投入量,从而实现在发展农业的同时保证环境安全?张维理认为,未来可借助高精度土壤时空数据和人工智能设计,发展互动施肥技术、无人农技服务技术,实现精确施肥、耕作与灌溉。同时,利用土壤时空大数据,对重点农区和流域实现分区、分类、量化的养分管理和农业面源污染管控。

她也强调,数字土壤只是科学数据,将其应用于各行业还需要做进一步开发,这并非一日之功,需要更多优秀的、有经验的科研人员长期投入这类研究。“专业科研院所不应该将论文点数作为科研人员和科研院所的主要考核指标,要把人员和时间更多放在真正有用的研究上。目前这种量化考核,实际上已经影响到优秀的科研人员进入需要长期研究、在研究过程中论文产出少的应用基础研究领域, ‘将论文写在大地上’需要更加科学的科技考核评价机制保驾护航。”张维理说。

言及科研环境时急切;谈到工作时坚毅;说起同事时真诚;想起女儿时动情……这就是真实的张维理,一名致力于解决更多事关“吃饭”实际问题的普通农业科技工作者。

对于与土壤相伴的“半生缘”,她的眼里都是别人的辛苦:

能完成全国高精度数字土壤,她十分感谢赵其国院士、刘更另院士等我国老一代土壤科学家的长期支持,还有科技部、中国农业科学院几代领导的持续支持,“这一研究的实际实施期长达21年,没有这些部门在实施年限上给予的充分理解,就没有这一成果。”

默默守护土壤图的全国各地土壤专业人员也极为不易,是他们的责任心,让图纸能保存至今。没有这些图纸,就没有数字土壤。

同事们的付出也令她感动。“徐爱国、张认连我们共同工作了20多年,她们从青年博士成长为中年女科学家,几乎没休过一个完整的双休日。她们既要对得起家庭,也要对得起自己,为社会作出贡献。”

张维理又何尝不苦,可她不愿意分享这些往事。从她同事的口中,记者了解到,回国初期,她没有实验室和住房,很长一段时间借住在徐冠仁院士家。直到后来,所里给她安排了单身宿舍。多少个加班的夜里,她将女儿放在自行车后车座上,从研究所载回家。

2002年,她在一次例行体检中查出了肾上肿瘤。这一消息最初令她十分震惊,但很快就重新调整好心态,迅速安排好所有手边的工作,以乐观、平静的心态积极配合治疗。在德国治疗期间,她给团队成员写了一封信:“在德国的家环境幽雅,距家30分钟车程就是威廉二世15世纪建成的宫殿。我更期待能尽快重新开始在北京、在中国的生活和工作。没有哪一个国家的农业有中国农业这样的特点和问题,也没有哪一个国家能像中国这样给予农业科研工作者这么多挑战与机遇……”

“做农业,哪有不吃苦的。”张维理说,“我青年时期吃过苦,现在才会坦然面对工作和生活中的困难。”

记得女儿成人礼时,张维理曾写下一封信,信中的第一条建议便是不怕吃苦。“孩子小的时候一定要吃一点苦,长大以后才具备为社会、为自己的人生目标奋斗的基础。犹如未经过严冬的冬小麦,由于缺少必要的低温发育阶段,到收获时不能抽穗结实,只能虚负此生。”

作者:本报记者 赵征南

图片:均受访者提供

编辑:付鑫鑫

责任编辑:何连弟

*文汇独家稿件,转载请注明出处。