▲恩德培行动之后,总理伊扎克·拉宾和我欢迎人质回家。(乌里·赫茨尔·扎希克摄,以色列国防军和国防设施档案馆提供)

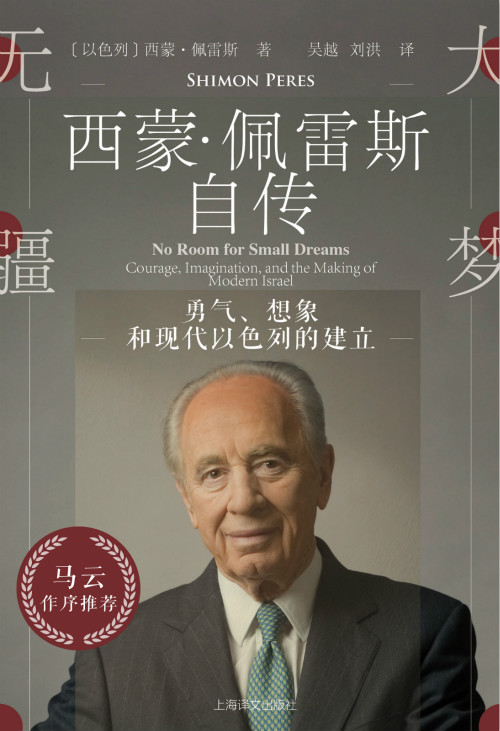

《大梦无疆:勇气、想象和现代以色列的建立》是二十世纪杰出的政治家、以色列前任总理、总统及诺贝尔和平奖得主西蒙·佩雷斯的自传,也是他的遗作,就在完成这部作品的几周后,他与世长辞。在《大梦无疆》中,佩雷斯从亲历者、决策者和见证人的角度,记录了以色列的建国历程,完整再现以色列国家历史上几乎所有的决定性时刻,以及中东和全球的重大事件。他的第一手材料,各种幕后不为人所知的信息、决策和指令,是对这些重大历史事件的最好注解。

《大梦无疆:勇气、想象和现代以色列的建立》

[以色列] 西蒙·佩雷斯 著

吴越 刘洪 译

上海译文出版社出版

迈向和平的征程继续向前。正如在《原则宣言》中预先设定的那样,我们同巴勒斯坦人又举行了几次后续的谈判。一九九四年五月,我们签署了《加沙—杰里科自治原则宣言》,除了许多其他内容,这一协定建立了巴勒斯坦权力机构。不到两个月,阿拉法特重返加沙,在那里当选巴勒斯坦权力机构的首任主席。一九九五年九月,我们和巴

勒斯坦人签署了一份过渡性协议,被称为“奥斯陆第二阶段自治协议”(Oslo II),协议扩大了巴勒斯坦人在约旦河西岸的自治,并将一九九六年五月定为商讨永久解决方案开始的最新日期。

尽管我们取得了进展,整个以色列的氛围变得阴郁起来。激进恐怖主义组织认为同以色列人和谈是非法的,因此拒绝和谈,而为表达和以色列人共同达成和平协定的意愿,巴勒斯坦权力机构将那些组织视为敌人。哈马斯和伊斯兰圣战的领导层对以巴达成任何协议的前景都感到愤怒,这两个组织于是试图通过持续、暗地里的暴力行动破坏和平的进程,包括将人肉炸弹送上公共汽车、拥挤的社区和大城市,并且直接以平民为目标。巴勒斯坦领导人也没能终止这些袭击。在一些情况下他们甚至还帮着协调这些行动。一九九四年四月发生了炸弹爆炸,然后在十月和十一月又发生爆炸,之后一九九五年的一月、四月和八月爆炸又接连发生。一些以色列人组成的联盟,对和平失去了希望,已经开始呼吁以色列采取军事上的回应。抗议、示威,“阿拉伯人去死”“阿拉法特去死”的叫声回响在大街小巷,人们不仅要求小范围地报复,而且要求用战争来回应。

这些情况对拉宾和我的领导权是一种巨大的挑战。从奥斯陆迸发出的希望日渐黯淡,希望在一些人身上消退,在另外一些人身上更是不见了踪影。妇女和儿童在街上被杀害,然而我们还在参与进行中的谈判,仍然和一部分了解和平迫切性的巴勒斯坦人共同努力。我们不能放弃努力,尤其不能在我们已经走了那么远之后,在我们曾为以色列的孩子们、为那些尚未出生的孩子们许下诺言之后。因此,我们迎难而上,同时心中明白,如果我们被选民赶下台,那也是因为在明知不可为的情况下,我们坚决捍卫了犹太人的价值观。

在经过这么多年的竞争与合作之后,只有在那个夏天,我对拉宾的尊敬才变成真正的崇拜。他和我成为攻击的对象,不仅仅是在媒体上,在大街上也是如此。反对者们把我们的肖像穿上纳粹制服,然后焚烧。他们成群结队地走在街上,有的时候甚至抬出一个棺材要给拉宾备着。这一情景令人害怕。

我还记得人们曾告诉我一个特别骇人听闻的时刻。当时,拉宾正走过位于雅法和特拉维夫之间的内坦亚(Netanya)的温盖特学院(Wingate Institute)。聚在那里的人群中有人开始叫喊着一些令人不快的话,他们咒骂、尖叫,有人甚至向总理吐唾沫。拉宾没有改变步伐或是表情;他径直走过这一切,头高高地昂起,全身散发出迷人的光环,

这是一个拥有信念的人的光环,一个忙于事业因而不可能被如此卑劣行径动摇的人才会有的光环。在那些黑暗的日子里,他展现出非凡的勇气,无论付出多少个人代价也不愿意让步。在接下来的几个月内,我从未看到他取消过一次会议或是见面会—实际上,我从未看到过他向仇恨的力量退让任何阵地。他只是继续前行。

由于国内的暴力不断分散对和平进程的支持,拉宾担心,如果举行大选,我们有可能败北。考虑到我们必须重新唤起人们对和平的热情、平息宣战的呼声,我建议举行一个大型的集会——一个和平集会,让我们有机会向以色列人民展示,尽管和平的声音正被反对者愤怒的叫喊声淹没,它并没有泯灭。实际上我相信,一个和平集会有力量将那些害怕发出和平呼声的人们吸引出来,同时也鼓励更多人拥护和平,进而产生一种可以带来希望的能量影响全国上下。它可以说服人们再次相信,我们努力实现的未来有多么美好和强大。

拉宾对这个主意很担心。“西蒙,如果它失败了怎么办?”在我们首次讨论这一想法的几天后,在一个深夜的电话中,拉宾问我,“如果人们都不来怎么办?”

“他们会来的。”我向他保证。

一九九五年十一月四日,拉宾和我来到集会地点,看到了一幅超出我们最狂野想象的景象。他惊讶地看到超过十万人聚集在当时被称为“以色列国王广场”的地方,他们一派和平、呼唤和平。

“这太美了。”当我们在集会地点碰头,然后站在市政厅的露台上俯瞰集会人群时,他对我说。就在那里,一浪高过一浪的欢呼声征服了我们。在我们下面的倒映池里,以色列的年轻人雀跃泼水、微笑跳舞,以这种绝佳的方式提醒我们一直为何而战:不是为了我们的未来,而是他们的未来。

拉宾真的很吃惊。这是我所见过的他最为幸福的时刻—也许是他一生中最幸福的日子。和拉宾共事这么多年,我从未听到过他唱歌。而现在,他突然从他手中拿的歌本里挑了Shir l’shalom,一首和平之歌,唱了起来。过去,即使是在我们取得了最重大的成绩之后,拉宾也从未拥抱过我。但突然,他拥抱了我。

集会接近尾声,我们准备离开。我们原本应该一起走下来,但就在我们计划离开之际,情报部门的人员进来跟我们说,他们收到可靠情报,有人可能要夺取我们的性命;出于安全的目的,他们希望我们改变原先计划好的离开方式。情报部门建议说,袭击者是个阿拉伯人;当时没人想象得到会是个犹太暗杀者。当我们准备离开时,他们希望我们能分开走向自己的轿车。我们并不是第一次听到这样的警告:我们已经习惯了在这样的情境中保持冷静。

过了一会儿,我们的警卫团队又回来了,告诉我们轿车已经准备好,并在下面等候。他们希望我先离开,然后是拉宾。在我转身走下楼梯前,我走过去找拉宾,他仍然快乐得像个孩子。我告诉他,我先离开,而且我希望第二天可以跟他讨论这个胜利。他又给了我一个拥抱。“谢谢你,西蒙。谢谢你。”

我开始下楼、走向我的轿车,欢呼声不绝于耳。在我踏进车前,我回头看到拉宾正走下楼梯,大约在我身后一百英尺的地方。我的警卫人员为我打开车门,当我弯腰正要踏入车内,只听到一声巨响,我分辨出那是三声连续射击的声响。在许多年之后,这一声响仍然会在夜晚把我惊醒。

我努力重新站起身来。“发生什么事了?”我向安全警卫喊道。

但他没有回答,而是将我推进了车内、关上车门,尔后车发出刺耳的声音驶向远方。

“发生什么事了?”我问驾车的警卫官员,“发生了什么?”

他们默默地驶向以色列安全局的总部,并把我带进里面,没人回答我的问题。“拉宾在哪儿?”等我们终于开到了那里,我依旧这样问道,“告诉我发生了什么?”

直到那时我才听说,有人试图夺取拉宾的生命,他被击中,已被送往医院。但是,没有人知道伤情有多严重。

“医院在哪里?”我质问道,“我马上要去那里。”

“你不能去,”一名警卫官员说,“你仍有生命危险,我们不能让你出去。”

“随你怎么说危险危险,”我说,“但如果你不把我开车送到那里,我就走着过去。”意识到他们在这事儿上没有什么选择,安全专员答应了我的要求,飞快地驾车送我去了医院。到医院后,没有人知道拉宾是否还活着。一群人聚集在医院的外面,哭泣着,担心最坏的事情会发生,祈祷奇迹出现。

“他在哪儿?他发生了什么?”我问在医院看到的第一个员工。

没有人有答案—他们眼中只有泪水。“把我带到他那儿去!”我咆哮道。在所有喧嚣之中,医院院长看到了我而我也看到了他,我们突然奔向对方。

“告诉我发生了什么?求你了。”

“佩雷斯先生,”他声音沙哑地说,“我很遗憾但不得不说,总理已经死了。”

这话就像一把刀刺进我赤裸的胸口,令我的心脏受到重击。我已经忘了如何呼吸。就在刚才,我还看着拉宾的面庞,带着我从未看到过的微笑。他身上充满如此多的活力、如此多的希望和承诺。而现在Shir l’shalom,我们的和平之歌真的被鲜血沾染了——在遇刺时拉宾所拿着的歌本的那几页上。我们为之战斗的未来突然变得如此不确定。

他怎么可能走了呢?

我转身从医生身边走开,耳朵嗡嗡作响,就像一个炸弹在耳边爆炸,就像置于战争的喧嚣之中。在走廊的尽头,我见到了拉宾的妻子莉娅,她站在一场难以想象的悲剧中心。我可以看出,人们已经告诉她最坏的事情已经发生,这也是我不忍想象如果我遭遇不测,索尼娅不得不听到的一番话。

莉娅和我一起去和拉宾最后道别。拉宾的脸上带着微笑,这是一个快乐男人的脸,一副完全地安息的样子。莉娅靠近他,最后一次亲吻他。然后我走上前。满怀着悲痛,我亲吻了他的额头,和他说了再见。

当司法部部长走近我时,我心烦意乱得无法开口。

“我们必须立即任命一位总理,”他说,“这不能等,我们不能让船没有船长,尤其不能是现在。”

“什么时候?什么?”这是我竭尽全力问出的所有的话。

“我们将提名你。”他说,“我们正在召开紧急内阁会议。我们必须离开医院,直接去那儿。”

聚集在一起的我们,为我们失去的兄弟举行了一个临时的追思会。所有的部长认为,我应该接任总理,并在现场投票任命我为拉宾的继任者。这是我一生中感到最为孤独的时刻。

我们的整个国家处于震惊之中,不仅因为我们的总理遇刺,还因为行凶的那个男人。他是以色列人,一个犹太人—我们自己人中的一个,这个极端主义分子糊涂至极、不择手段地阻止我们走向和平,以至把怯懦地杀害一个民族英雄当成是他骄傲和满足的源泉。他的行为,还有苟同这一行径的狂热分子的堕落的狂热,已经超出了我们在梦魇深处所能想象得到的任何东西。令人发狂、使人惊惶和无法想象的痛苦一同袭来。

在极度悲伤的时刻,我们相互依靠,几乎每个以色列人都是如此。

人们自发地举行游行,不是为了抗议,而是出于爱,成千上万人走上街头守夜,为我们失去的领袖点燃蜡烛。我感到整个国家的重担现在落在了我的肩头。

这十多年来,拉宾和我一直是大的竞争对手,但近年来却成了伟大的合作伙伴。就像在他去世后我说的那样,生活中有时会发生这样的事情:如果你们是两个人,你们不止两个人。如果你是一个人,那么你还不足一个人。失去他,我是如此的不完整。他就这样离开,没有任何预兆,而我则接手了一个混乱的国家。如果我行事不当,我担心会爆发内战。我怎能严厉地对待那些支持暗杀的人们,而又不扇起危险的火苗呢?我做那么多的决定,而且要那么快地做出,而我唯一想要的建议是他的建议。他的沉默折磨着我。当我回到总理办公室时,我无法坐在他的椅子上。

但是,为表示对拉宾的尊敬,同时代表着我们共享的和平愿景,我只能继续前行。未来还有工作等着我去完成,国家需要治愈、和平进程需要拯救,还有国境两边的这一代孩子,我们还欠他们一个比过去更美好的未来。有如此多的事情利益攸关,我知道我只有一个选择:去制定具体的国家议程,去做领导人须做出的艰难决定。

——摘自《大梦无疆:勇气、想象和现代以色列的建立》,上海译文出版社出版

作者:[以色列] 西蒙·佩雷斯

编辑:蒋楚婷

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。