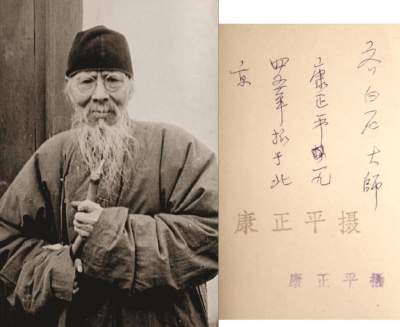

▲康正平摄影作品:齐白石像

在我十七八岁赶上“新时期”,——我的求知时代,也是多数青年人喜欢写诗的年头,从学画及至欣赏文学、戏剧、电影、音乐乃至读哲学、阅史书,五花八门样样接触,热潮、思潮、流派应接不暇,浅尝辄止地溜达一大圈。好像突然间的事,摄影一下子闯进了我的生活。那时凡文学艺术各门类一派热闹景象,适逢“五讲四美”的岁月,为学艺到处“求师寻友”,是“学习学习再学习”的重要途径;稍不留神就会听说某某名师、名家、高手,或是邻居或住那个弄堂,随之造访;如在或师或友家里高谈阔论至夜半,亦不为怪。现在回味这种教与学环境,颇感热情且美妙。如今却少见这样佳境,也难觅如此良机。

我学画的老师林毓伦先生在市园林局任职,得知我喜欢上摄影,便请下放到虹口公园的摄影前辈康正平先生(1913年—1996年)指导我学摄影。初次拜师约在人民公园,林老师和康老正在筹办上海市菊花展览,我跟着林老师各自推着自行车进了公园大门,在布展现场见到身材魁梧的康老,灰发寸头,南汇口音,和蔼可亲地说,以后找他上午去虹口公园,下午可去乍浦路《民主与法制》杂志,晚上就到武昌路家里。

想当年上海每逢秋高气爽,公园举办的菊展盛况空前,康老拍摄的名贵菊花组照陈列在各大公园的橱窗里,我也跃跃欲试拍菊花,还拍斗蟋蟀,拿着照片去讨教。康老指点三五后,看着照片思忖良久,说他从前也拍过这类题材,发表在画报上,手头无存,否则可给我看看。听康老意思,我的拍摄明显有问题,最好是先观摩他的作品,让我能有点自省解悟。当时我已去徐家汇藏书楼翻阅旧刊,一回看到林语堂主编《人间世》,每期都整页刊登文艺家肖像,虽是陈年旧刊,可我感到新奇。因此,当即表示可去查阅他的作品,康老喜出望外地说了在1940年代发表的几种刊名,使用笔名,我都记下。经过一段时间查找,最近翻看了当时记录本,除他供职的“良友”外,在“中艺”“今日”等十几种画报上,以及《京沪周刊》《光化日报》等都刊有其作,我竟能找到他《秋天的英雄》《秋菊多佳色》(《艺文画报》1946年第4期)多幅并翻拍给他,着实使康老高兴,我也渐渐地对拍摄这类作品有些许领悟。

▲康正平摄影作品:秋天的英雄

当然,我最看重的是他拍摄的历史影像:《北平日军缴械》(《民国日报画刊》1945年第3期)、《胜利号角声中瞻望政治协商会议之重开》(《生活》1946年第1期),多极了。我很惊讶,原来康老是赫赫有名的摄影记者,在旧报上还见到同行昵称他“康胖”,1940年代下半期他主要以《良友画报》记者的身份采访。某天下午我随意跑去《民主与法制》办公室找他,不巧没见到。当晚我又去他家里,他乐呵呵地说在那里是义务帮忙的,是想恢复记者专业,外出采访有个身份,还可报销胶卷费用并建了冲印暗房。

康老告诉我,很喜欢在画报上发表摄影作品,版面宽裕,图文并茂,比报纸印的清晰。这一偏好,在一定程度上影响了我。从前画报上大都整版或跨页刊登他的成组作品,在我小本上查阅记录有 《十四年苦难东北人民的牢笼》(《联合画报》1946年第169、170期合刊)等诸多,这些组照均以多角度、多侧面来作详尽的深度报道。我反复琢磨他的纪实专题摄影,咀嚼体会,启发我对摄影重新认识。按最初浅陋见识,除新闻摄影,就是以晨曦晚霞的山水风光、赏心悦目的花鸟鱼虫为题材的闲情逸致“沙龙趣味”摄影。我开始模仿康老的摄影视角,寻找类似纪实题材及拍摄方法,取向专注于记录社会发展现状之专题,用镜头聚焦在石库门房内的延中街道儿童寄托所、弄堂里最早的张家宅街道工疗站、简陋旧房的首家南汇关怀护理院、供养伤残军人和英模烈属疗养院。我会想起康老抗战胜利前后,从东南到华北再赴东北,进行深入地摄影采访的情形。我试图学着以赋予责任感的镜头去观察、去发现,用情感的快门凝固与命运搏斗的影像,胶片不可遏制地卷动组合形成“人道关怀”摄影专题,期待唤起社会关注、群众关爱,如能惊醒肥马轻裘者的麻木神经,亦为善事。

《寰球》杂志刊有他的《改革币制发行金圆券》(1948年第35期)等组照,在我,无疑又是一大示范。当年上海金融恰好进入发展期,百姓投资意识如梦初醒,各类行情载着极其诱人获利信息,我开始用照相机追随迅猛变革的步伐。我把拍的照片拿去请教,康老又是不置可否,亦无鼓励,最后说了句:都是拍排队和拥挤的营业厅,没啥意思。在怏怏而回的路上,忽然想起摄影家罗伯特·卡帕教导:“如果你的照片拍得不够好,那是因为离炮火不够近。”康老的意思与大师的话如出一辙,教导我最大限度地近距离目击:上银行存款能获紧俏的彩电、自行车购买券,市民通宵达旦排队的兴奋神情;债券兑付日,银行柜台前闪现的激动神态;外汇调剂中心交易员靠笔纸记价、电话报价,折射双重汇率下外汇体制改革艰难起步;沪上银行在全国率先推出国库券买入卖出,营业厅木制挂牌品种寥寥无几的行情表,却显示迈向全国证券交易中心第一步。凡此,形成我的“上海金融潮”摄影专题。

1981年冬天,虹口公园要欢送他“光荣退休”,他嘱我为他全程摄影留念。当日天气暖洋洋的,早上先到虹口公园集合,在会议室举行欢送座谈会,有香瓜子、长生果和鲜桔汽水招待。欢声笑语声中,我才了解康老先是从《文汇报》被下放郊区农村劳动,参与拍摄上海农展馆布置照片,再被安排到虹口公园做照相。公园主任给他戴上大红花,颁发装镜框的“光荣退休”证状,我拍了好多合影照。随即请康老坐上东风牌客货车驾驶室前排右位,几位职工组成的锣鼓队站在载货后厢敲锣打鼓,沿着四川北路往他家慢慢行进,我骑着自行车或前或后追逐拍摄。过了几天,我把洗印好的照片送去,康老把照片摊放在饭桌上,反复看着,满脸喜滋滋很享受的样子,轻声说他的“历史问题”全部解决了,所以能得到这样的退休工人规格的待遇。他退休后,仍然早出晚归忙于摄影活动。我见闻他的事情,久之便感觉他不论遇到何种挫折,都始终洋溢着锲而不舍的热情,我体会出他百折不挠的精神,让我深深领教忍耐性格,对我产生榜样作用。

有段时期,我三天两头一下班就去康老家玩。晚饭后,他的孙儿回自己家,孙女在一旁做功课;等康师母收拾碗筷、擦净饭桌后,他就从大纸盒内取出发还的底片照片,摆放在饭桌上整理,把底片装入专用纸袋编号,注明拍摄年份。很多泛黄照片,他视若宝贝说,最好能夹存影集内。当时买一本大号影集就会觉得价贵,何况如有十来本影集还不够。我向照相馆做洗印的好友求得许多大张黑卡纸,自制相册数本。他采访许多名人要人,二十世纪四十年代各界风云人物集聚在他的镜头里,应有尽有。我尤其喜欢看他拍摄文艺家茅盾、张大千、溥心畬、梅兰芳等相片,他拍的齐白石大半身像,我觉得比先前很喜欢的郑景康先生作品《齐白石》,格调不同,更有亲近感。他也会顺便讲些从前采访经过,他早听同行讲过1930年代中期,郑景康为齐老拍了一卷120胶卷,齐老送《虾趣图》;周维善为齐老画肖像,齐老赠《东方朔偷桃》。几天后齐白石却在客厅写了“双方不合算”,言下之意不愿再应酬照相画像之事。而康老排除困难并顺利拍摄的经历,使我在潜移默化中得到采访能力的提升。数年后,当我在为文坛学界前辈摄影途中遇挫受阻时,就会想起康老经溥心畬介绍到北平青龙桥拍摄沦陷时拒不出演、避居城外诵经明志的程砚秋的采访往事。当时他还请程砚秋题词,弥足珍贵。后来我也效法,每每为前辈摄影后,只要有可能,都恳请题词。

有次翻到几张1943年蔡龙云先生作为年龄最小选手参加中外武术对抗赛,击败俄国拳师马索洛夫的照片。康老津津乐道地回忆次日各报都刊登他拍摄的照片、市民争相购报的情况。我正处尚武年龄,也算小半个“功夫”爱好者,便央求带我去拜见这位鼎鼎大名的李小龙的偶像“神拳大龙”,想不到康老没几天就打电话联系好了,带我跑到江湾五角场上海体育学院武术教研组办公室,终于见到心目中的英雄豪杰蔡龙云教授。我坐在一旁听他俩叙旧,1946年“神拳大龙”又打败美国重量级拳师鲁赛尔,也是由康老拍摄留下珍贵照片。随后来到大操场上拍摄蔡教授练武,一招一式,看得我热血沸腾。大约过了一二年后,我还想去为 “神拳大龙”摄影,康老告诉我,蔡教授奉调北京在国家体委任职,数年后我偶然得知蔡教授长子与我同在一家银行上班,貌相逼肖其父而又低调,银行里很多人并不知其名门事迹,而我知道,自感好像有那么一点点缘分。

▲康正平摄影作品:1943年12月13日年仅14岁的蔡龙云击败俄国拳师马索洛夫

接着康老又带我去田桓、陈秋草、沈迈士等老人家里摄影。一次在刘海粟老人家里,海老讲,过几天要去上海美术馆参加画展开幕式,其中有两幅张大千画作。出门后康老对我说,这应该是张大千作品在1949年后首次于大陆公开展出。开幕那天,他带我去拍摄了海老观看张大千作品的情景,说是“海峡两岸画家骨肉情”的历史性瞬间。康老与当年家喻户晓的长寿书法家苏局仙老人是南汇同乡,1982年元旦要隆重举办“苏局仙百岁大庆书法展览”,康老提前数日带着我乘坐长途汽车到周浦牛桥村苏府“抢拍新闻”。这些采访经历丰富了我的摄影思维方式,我之所以能够致力于 “二十世纪中国文化名家肖像”摄影专题,当然受到康老不断熏染,我的这一摄影取材倾向,大约早在那时就渐渐萌发了。

最初是康老借给我几册新华社摄影部编《摄影技术参考资料》,还借我很多港台、新加坡、日本的摄影刊物,在他推荐刊物的启蒙下,从所见有限的作品,我开始接触到亚当斯、卡希、纽曼、哈尔斯曼的作品,在人物、纪实摄影的技法方面,算是开了眼界;后来能看到更多的,当推布列松、威士顿、曼·瑞、比索夫、史密斯。再后来就酷爱寇德卡、萨尔加多的作品,显然是题外后话。

1980年代后期,我所供职银行办的期刊已是“公开发行”刊物,为使图文并茂,我操办两届新闻摄影比赛、展览和新闻摄影研讨会,推进摄影报道在期刊上使用。这样,我去向康老求教也是越来越少了。倏忽间很快跨入1990年代,骇世惊俗的股票狂潮犹如强劲急浪,外白渡桥下日夜排着长队开办股东账户卡,只要买进股票就赚钱,不知有多少人,再也按捺不住投入股海,我拿起“尼康F3”也跟着扑进汹涌股海。

有天突然听说康老寓所已在动迁,我立即抽出一个上午去帮忙,一大早赶到武昌路,沿街那排楼已成废墟。失望之余掏出照相机,快门闪动或许触动我察觉变迁大都市的另一面,推土机铲翻都市村庄,伴随打桩机轰鸣声是惜别眼神,塔吊铁臂挥舞间是惆怅神情;在满目拔地而起的高楼大厦的钢筋混凝土丛林里,在匆忙电梯、单调走道和紧闭铁门之下,看不到出门乘凉的老头老太,听不到嬉戏孩童的喧闹。从前康老定格的城市印象《黄浦江头看龙舟》(《春秋画报》1947年第8期)、《几个有意义的纪念日》(《艺文画报》1947年第11期)、《上海劳动阶级的露天娱乐》(《寰球》1947年第17期),在我的脑海里浮现,使我惭愧。于是寒暑晨昏,我沿着尚未动迁的路线,寻觅里弄深处的邻里情感,拍摄一幅幅质朴世相图。

几经辗转打听,才得知康老寓所迁至国际电影院隔壁后弄堂内。一个午后,我按门牌号找到叩门,未有回音,随敲旁边窗户,不久康老应声开门,相见喜甚,原来他尚在午睡。进门灶披间,再入客堂间,被分隔前后两间。他说,还另分了一套在附近;幸亏文史馆王馆长亲自出马沟通,否则要搬迁很远。寒暄一过,我看他一人在家,正要问康师母,他神情黯然地指指墙上供着师母照相,我大惊,竟拙于辞令,默然久久。康老从桌上几本相册谈及手头还有曾藏于南汇乡下的底片照片,亟待整理。说了一阵,我自惭实在爱莫能助,怎么办呢,只得讪讪走了。康老陪我走出暗暗的弄堂才握手作别,当我走过嘈杂的海宁路挤入闹猛的四川北路,夕阳斜射,一下子感到有些晕眩。

虽然,康老早在1940年代两次在上海、1950年在香港举办过摄影展,我在旧报上看到评论称赞其作。记得在1985年间,他兴奋地告诉我,刘海粟为他题写了“康正平摄影历史资料展览”,为啥要加上“历史资料”呢,是与他的斋号“集古摄今斋”相呼应——摄影作品能成为史料。然而,这一摄影展的计划却落空了。而他摄影生涯六十年的作品至今也没有整体出版,好多了解人士说康老拍摄的照片具有相当历史价值,我以为特别是1940年代的,包括1950年代初期。那么,既有价值,那就有待整理、编集和研究。怎么办呢……

又去探望康老,那回他兴奋地告诉我,文史馆沈飞德先生专门采访他,请他回忆从前摄影采访经历。我真为他老人家感到高兴,脱口而出:这是“口述历史”。后来听说他入住养老院了,再后来听说他患了脑病……我至今仍在想,康老虽有随遇而安的处世性格,但他对摄影事业始终不离不弃、锲而不舍;如果一旦离开心爱的摄影,就会很寂寞的。

作者:沈建中

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。